Introducción

El género Cistus es uno de los más característicos entre los matorrales mediterráneos. Se distribuye principalmente alrededor del Mediterráneo y en la Península Ibérica está representado por doce especies (Águeda et al.,2008). Dentro de este género, la especie más abundante es Cistus ladanifer, cuya área de distribución se limita a la parte más occidental de la Región Mediterránea (Guzmán y Vargas, 2009).

Se trata de una especie pirófita que constituye los primeros estadios de sucesión en ecosistemas mediterráneos. Las masas senescentes presentan características óptimas para la ignición y propagación de incendios y tiene una elevada capacidad de colonizar zonas quemadas (Bastida y Talavera, 2002).

Aunque tradicionalmente estos ecosistemas apenas proporcionaban beneficios económicos, C. ladanifer se asocia a un importante número de especies de hongos, algunos de ellos con alto valor de mercado, como Boletus edulis(Voces et al., 2012). Por tanto, estos ecosistemas pueden constituir una importante fuente de beneficios económicos para la población rural. Es necesario establecer pautas de manejo que permitan la conservación de este tipo de ecosistemas, disminuyendo el riesgo de incendios y maximizando el beneficio obtenido por el aprovechamiento de setas, lo que constituye el principal objetivo de este estudio. Los objetivos específicos de la misma son:

Analizar la sucesión de la comunidad fúngica tras el fuego en un ecosistema mediterráneo dominado por C. ladanifer.

Estudiar el efecto de diferentes tratamientos de reducción de combustible en estos ecosistemas sobre la producción y diversidad de setas.

Desarrollar modelos empíricos predictivos basados en variables climáticas para predecir la producción y diversidad de setas en estos ecosistemas, prestando especial atención a la producción de B. edulis.

Determinar las prácticas de manejo que producen mayores beneficios económicos, atendiendo a la producción de hongos y biomasa de estos ecosistemas.

Estudiar el efecto de los tratamientos de reducción de combustible sobre la diversidad de hongos presentes en el suelo (micelio).

El trabajo está dividido en cuatro secciones publicadas en diferentes revistas científicas (Hernández-Rodríguez et al., 2017; Hernández-Rodríguez et al., 2015; Hernández-Rodríguez et al.,2015; Hernández-Rodríguez et al., 2013) y un manuscrito en preparación, que responden a cada uno de los objetivos específicos de la revisión (Figura 1).

Material y métodos

La zona de estudio se localiza en el término municipal de Rabanales, provincia de Zamora, al noroeste de la Península Ibérica.

Dentro de esta zona, se seleccionaron diversas masas dominadas por C. ladanifer, donde se establecieron parcelas de muestreo en forma de transectos lineales 2m x 50 m. Para el estudio de sucesión tras el fuego se seleccionaron dos zonas, una recién quemada y una masa madura y se establecieron seis parcelas en cada una de ellas.

Por otro lado, para los estudios de los tratamientos de reducción de combustible se establecieron parcelas en tres áreas, en las que la edad de C. ladanifer y el origen de la masa fueron diferentes: una zona de mediana edad (ocho años), cuyo origen fue un incendio forestal; una zona de mediana edad (ocho años), cuyo origen fue el desbroce total de la masa anterior y una masa senescente (20 años), cuyo origen fue un incendio forestal. Los tratamientos se eligieron en función de su aplicabilidad, de acuerdo con la edad de los rodales y las características de la vegetación. En las dos masas de mediana edad se realizaron los siguientes tratamientos: control; desbroce manual al 50 % y desbroce total. Por otro lado, en la masa senescente, que presenta características óptimas para la ignición y propagación del fuego, los tratamientos de reducción de combustible estudiados fueron: control; desbroce total; quema controlada.

Se recolectaron semanalmente todos los carpóforos durante la temporada de otoño de 2003 a 2006, para el estudio de sucesión, y de 2010 a 2013 para el estudio del efecto de los tratamientos. Se identificaron las especies, se clasificaron en función de su grupo trófico (micorrícica o saprófita) y se tomaron datos de peso fresco y seco (biomasa). Además, se calculó el índice de diversidad de (Shannon H' (Shannon and Weaver, 1948), basado en el peso en seco de los carpóforos ((Dahlberg, 1991).

Por último, se tomaron cinco muestras de suelo a lo largo de cada uno de los transectos, para el estudio sobre micelio en el suelo. Estas muestras fueron procesadas para la extracción de ADN y se llevó a cabo un análisis del mismo mediante técnicas de secuenciación masiva. Todos los datos fueron sometidos a diversas técnicas estadísticas, en función de sus características y la finalidad del estudio.

Resultado y discusión

Este trabajo aborda diferentes aspectos ecológicos y económicos para adquirir un conocimiento en profundidad de las comunidades fúngicas asociadas con los jarales de C. ladanifer, proporcionando una serie de pautas para el manejo sostenible de estas zonas.

Se encontró un número muy elevado de especies de hongos que fructifican en estos ecosistemas: 146 especies en el estudio de sucesión tras el fuego y 157 especies en el estudio de efecto de los tratamientos. Además, el estudio de las muestras de suelo demostró que existe una enorme cantidad de hongos asociados a la rizosfera de C. ladanifer.

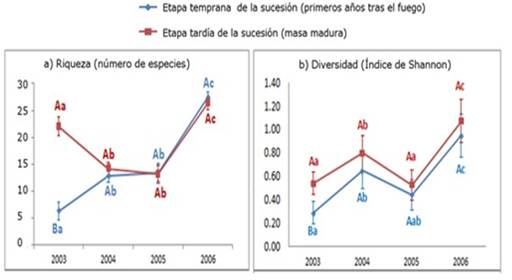

De acuerdo con los resultados de esta investigación, existe una disminución en la riqueza y diversidad de carpóforos el primer año después del incendio. Sin embargo, el número de especies y la diversidad mostraron valores bastante similares en ambas etapas de sucesión, dos años después del fuego (Figura 2) .

Fig. 2 - Número de especies(a) y diversidad (b) de hongos encontrados en las dos etapas de sucesión tras el fuego en masas dominadas por C. ladanifer

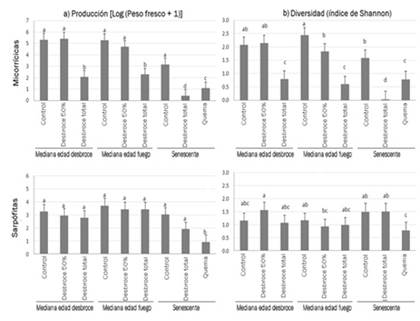

En cuanto al efecto de diferentes tratamientos de reducción de combustibles, la composición específica de las tres masas diferentes estudiadas es significativamente diferente entre sí, considerando tanto la producción de carpóforos como las comunidades fúngicas del suelo (Figura 3) y (Figura 4). Además, el efecto de los tratamientos no afectó significativamente al micelio de hongos en el suelo entre tratamientos ubicados en un mismo origen de la masa, pero sí lo hizo considerando la producción de setas. Por lo tanto, aunque las nuevas condiciones creadas por la eliminación de la vegetación alteran la fructificación fúngica, el micelio de las diferentes especies es capaz de permanecer en el suelo.

Fig. 4 -Gráfico de ordenación NMDS para las comunidades fúngicas del suelo, basado en la abundancia de unidades taxonómicas en el suelo

Se observó una mayor producción de hongos en los dos matorrales jóvenes, en comparación con el suelo senescente, lo que puede ser explicado por la menor actividad fotosintética del matorral senescente y su menor crecimiento. Por lo tanto, para aumentar la producción de hongos, la gestión debe estar dirigida a rejuvenecer jarales senescentes.

La producción, riqueza y diversidad de setas de especies micorrícicas fueron significativamente mayores en los tratamientos en los que la vegetación no se eliminó por completo (Figura 5). Este es un resultado esperado, teniendo en cuenta que este tipo de especies requiere la presencia de una planta huésped para su supervivencia (Dahlberg, 2002). Sin embargo, no se encontraron diferencias en la riqueza de especies saprófitas dentro de los dos matorrales jóvenes. Las nuevas condiciones de suelo y luz creadas al eliminar la vegetación, pueden facilitar el establecimiento de especies pioneras (Clark y St. Clair, 2011), muchas de las cuales tienen ecología saprotrófica.

Fig. 5 - Producción (a) y diversidad (b) de especies fúngicas en función de sus características tróficas (micorrícicas y saprófitas), para cada uno de los tratamientos. Tratamientos con la misma letra no son significativamente diferente

El desbroce al 50 % fue el tratamiento con menor impacto en la comunidad fúngica (producción y diversidad), asociándose con una producción significativa de hongos comestibles. Este tratamiento reduce la cantidad de combustible, disminuyendo así la intensidad del fuego forestal y facilitando su extinción. Además, permite la accesibilidad y la recolección de hongos al disminuir la densidad de los matorrales.

Sin embargo, su elevado coste de implementación dificulta enormemente su aplicación práctica.

El tratamiento que produjo el mayor beneficio fue el desbroce total al final del ciclo de vida de los jarales (19 años) (Tabla 1). Esta gestión aseguraría que todas las etapas del arbusto estén presentes en la zona. Por lo tanto, la solución óptima desde el punto de vista económico también sería adecuada desde un punto de vista ecológico.

Tabla 1 - Resultados del análisis de rotación óptima de las cinco prescripciones consideradas. VES: Valor Esperado del Suelo

| Año | Escenario tradicional | Desbroce total | Quema controlada | Desbroce total + Desbroce parcial | Quema controlada + Desbroce parcial |

|---|---|---|---|---|---|

| Año | 6 | 19 | 21 | 25 | 25 |

| VES (€/ha) | 182.8 | 1403.6 | 1200.3 | 801.1 | 659.0 |

Fuente: Hernández Rodríguez et al. (2017)

Este análisis económico avala que la recolección de B. edulis puede aumentar considerablemente los beneficios económicos en estos ecosistemas. Además, la integración de los recursos fúngicos en los planes de manejo forestal aseguraría su conservación en el tiempo y detendría el agotamiento, según plantea Aldea et al. (2012).

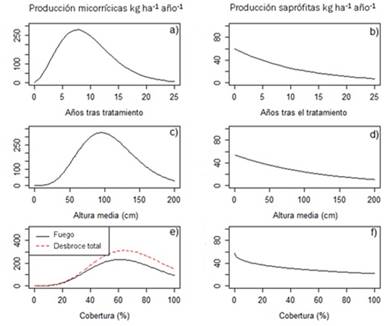

La simulación de todos los modelos ajustados en el estudio, para predecir la producción y la diversidad de hongos tanto micorrícicos como saprófitos, en función de la edad y las características de la masa y considerando las condiciones climáticas medias encontradas en el periodo de estudio, aparecen en las figuras #6 y #8. Además, se ajustó un modelo específico para la especie B. edulis, cuya simulación puede verse en la figura #7.

La producción de especies micorrícicas mostró un rápido aumento tras el desbroce o el fuego, alcanzando un máximo de ocho años tras el tratamiento. A partir de este momento, la producción de micorrícicas desciende alcanzando valores próximos a cero, a partir de los 20 años de edad (Figura 6). Por otro lado, la producción de especies saprófitas es menor que en el caso de especies micorrícicas, siendo decreciente a lo largo de todo el ciclo de desarrollo de la jara. Los tratamientos aumentaron la cantidad de materia orgánica disponible, por lo que este tipo de especies puede fructificar rápidamente tras el tratamiento.

Fig. 6 - Producción de especies micorrícicas (izda) y saprófitas (dcha) teniendo en cuenta los años tras el tratamiento (a y b), las características de la vegetación (c y d) y el efecto de los dos tratamientos estudiados (e y f)

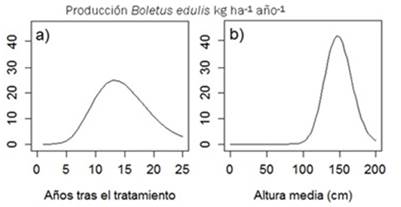

La misma tendencia que para las especies micorrícicas fue encontrada para la producción de B. edulis, aunque el máximo en este caso se retrasó hasta los 14 años (Figura 7). B. edulis normalmente se asocia con masas forestales maduras (Martín-Pinto et al., 2006), aunque al asociarse con jarales puede fructificar mucho antes (Oria-de-Rueda et al., 2008).

Fig. 7 - Producción de Boletus edulis en función de los años tras el tratamiento (izquierda) y la altura media de la jara (derecha).

De manera similar a lo que ocurre con la producción de especies micorrícicas, la diversidad de estas especies presenta un claro aumento durante los primeros años de la sucesión de C. ladanifer, con un descenso en las jaras senescentes. Sin embargo, la diversidad máxima ocurre varios años tras el pico de producción.

Considerando el desbroce total o la quema controlada como las dos opciones de manejo económicamente viables, los resultados de la modelización sugieren una tendencia opuesta en la diversidad de hongos en comparación con su producción. El índice de diversidad de Shannon, tanto para especies micorrizas como saprófitas, fue mayor después de la quema que después del desbroce, mientras que la producción de setas fue mayor después del desbroce total. Por lo tanto, si el objetivo de manejo es económico (aumentar la producción de hongos), los desbroces totales pueden ser una mejor alternativa de tratamiento. Por el contrario, si el objetivo está orientado a favorecer una mayor diversidad, la quema puede ser mejor que el desbroce.

Tras este trabajo de revisión, y a partir de los datos analizados, se concluye que el adecuado manejo de estos ecosistemas especialmente pirófitos y frecuentemente afectados por incendios forestales podría dar lugar a la obtención de importantes beneficios económicos derivados del aprovechamiento micológico. Por otra parte, estos ecosistemas generalmente instalados en suelos pobres y escasamente productivos se ven frecuentemente vinculados a zonas rurales empobrecidas. Por todo ello, se considera que el recurso micológico derivado de una adecuada gestión podría conllevar un importante complemento de rentas a las poblaciones rurales de estas zonas especialmente desfavorecidas.