My SciELO

Services on Demand

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Ingeniería Industrial

On-line version ISSN 1815-5936

Ing. Ind. vol.37 no.3 La Habana Sept.-Dec. 2016

ARTÍCULO ORIGINAL

El Sector Agroalimentario y su competitividad a partir de modelos asociativos

The agrifood sector and its competitiveness from associative models

Sebastiana del Monserrate Ruíz-Cedeño

Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí. Ecuador

Este trabajo mostró una panorámica sobre el sector agroalimentario y las posibilidades de hacerlo más competitivo a partir del uso de modelos asociativos. Se enfatizó en la importancia que tiene la agricultura en el desarrollo de los países y el análisis de las causas que han impedido su avance; cuya solución apuntó hacia la integración de todos los actores sociales: campesinos, comerciantes, industriales, sociedad en general y gobierno. Se realizó un estudio descriptivo, con una revisión exhaustiva de la literatura en el tema, así como el uso de los métodos: análisis documental, análisis y síntesis en la revisión de los presupuestos. Las conclusiones sentaron la necesidad de que para formar las cadenas de valor, los pequeños productores deben desarrollar el agronegocio y, con ello, un nuevo modelo asociativo que les permita mejorar su capacidad de negociación y convertirse en interlocutores legítimos ante el gobierno y el sector privado.

Palabras clave: sector agroalimentario, modelos asociativos, agronegocio.

ABSTRACT

This study showed an overview of the food industry and the possibilities of making it more competitive through the use of associative models. He emphasized the importance of agriculture in developing countries and analyzing the causes that have impeded its progress; whose solution targeted towards the integration of all stakeholders: farmers, merchants, industrialists, society and government. Document analysis, analysis and synthesis in reviewing budgets: a descriptive study using the methods was conducted an exhaustive review of the literature on the subject, as well. The findings laid the need to form value chains, small producers must develop agribusiness and thus, a new associative model that allows them to improve their bargaining power and become legitimate interlocutors with the government and the private sector.

Keyword: food industry, associative models, agribusiness.

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que los avances tecnológicos de los últimos años han acaparado la atención de todos en un contexto totalmente globalizado, no se puede obviar la incidencia que han tenido en la asunción de los modos de vida, costumbres y economía de toda una población que emerge con el surgimiento, desarrollo y máximo esplendor de la era tecnológica. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la incidencia no es totalmente positiva, la brecha marcada por quien tiene acceso y quien no, acentúa las desigualdades en este sentido y, como es lógico, hay renglones tan importantes en la escala social y económica de las naciones como la agricultura que también acrecienta sus resultados en la medida que existe mayor conocimiento y oportunidades de aplicaciones tecnológicas.

En consecuencia, la soberanía alimentaria es la base del desarrollo económico de las naciones. Por ello, los gobiernos deben pronunciarse por el uso de los adelantos tecnológicos en la agricultura como base de la alimentación de los pueblos y hacer equitativo el hecho de llevar el pan a todos los habitantes del planeta. En el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria celebrado en La Habana en el año 2001 se abogó por "El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental"[1]

Relacionado con lo descrito en el párrafo precedente, en la Cumbre Mundial de la Alimentación. Foro de Soberanía Alimentaria celebrado en Roma en el año 2002, se proclamó: "El derecho de los pueblos, las comunidades y los países a definir sus propias políticas agrícolas, de trabajo, pesca, alimentación y tierras, que sean adecuadas desde el punto de vista ecológico, social, económico y cultural a sus circunstancias. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir el alimento, lo que significa que todo el mundo tiene el derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente adecuada y a los recursos para producir esos alimentos, así como el derecho a poder alimentarse a sí mismo y a sus sociedades"[2]

No escapa a la consideración la crisis económica que enfrentó la humanidad en un escenario marcado por la incertidumbre y la volatilidad de los mercados y que en diciembre del 2008 estaba en su mayor apogeo, pues la tasa de crecimiento de la producción total de bienes y servicios per cápita mundial había caído a menos de 1%, después de crecer a tasas mayores al 3 % durante los años 2006 y 2007. Esta situación provocó la volatilidad de los precios de los commodities agrícolas y combustibles, la caída en el ingreso y las perspectivas negativas ocasionaron que cayera la tasa de crecimiento de los principales agregados económicos mundiales, incluidos el gasto en consumo y la formación de capital bruto. Cierto es que América Latina tuvo mejores posibilidades de enfrentar la avalancha económica, debido a las reformas en esta esfera que se realizaron en períodos anteriores. Muy a pesar de esto, la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita se redujo a 3% en el 2008, después de haber crecido en más del 5 % durante el 2007. Asimismo, hubo un estancamiento en el crecimiento de la inversión y una reducción en más de 3 % de la tasa de crecimiento del gasto en consumo en comparación con el año anterior. [3]

Es recurrente que los organismos internacionales manifiesten su preocupación por el sector agroalimentario, en tanto, la diversificación de formas de emprendimiento social está presente como alternativa a las diferencias sociales existentes entre el campesino que labra la tierra, produce, se afana porque sus productos crezcan sanos y, contradictoriamente, sus beneficios son muy escasos. Una de las grandes soluciones para el desarrollo de la agricultura es la inclusión de todos los actores sociales: campesinos, comerciantes, industriales, sociedad en general y gobierno. [4] En este sentido, la mayoría de los países de América con el objetivo de aprovechar sus ventajas competitivas, han realizado esfuerzos para potenciar la producción de aquellos bienes agrícolas que cuentan con mejores condiciones agroecológicas, de mercado, comerciales, tecnológicas, entre otras.

En correspondencia, los países de las regiones Norte y Sur del hemisferio han consolidado, a lo largo de los años, una fuerte estructura productiva basada en cereales y principalmente para el autoconsumo. Mientras la agricultura para la exportación tiene altos niveles de incorporación tecnológica y se encuentra en cadenas agrícolas transnacionalizadas, la producción de cereales básicos está basada en sistemas poco tecnificados y cuenta con rendimientos significativamente menores a los encontrados en las regiones Norte y Sur. Como resultado, la agricultura cerealera y oleaginosa de las regiones Central, Caribe y Andina es deficitaria e insuficiente, por lo que estos países dependen en alta medida de los mercados internacionales para satisfacer su oferta doméstica de alimentos. [5]

En el Ecuador, si bien se ha potenciado la Revolución verde con una visión industrial y agroexportadora aún no resulta suficiente las bases en que dicho modelo se sustenta, siendo necesaria la definición de políticas que insten a la existencia de otra matriz productiva que practica una agricultura más sustentable y que se regenera a sí misma. Para su construcción se precisa de una matriz tecnológica llamada agroecología y de la integración de actores sociales en un modelo de base asociativa donde el productor tenga derechos y le sea rentable su trabajo. Al respecto, en la Constitución, la soberanía alimentaria se define en el segundo capítulo (derechos y el buen vivir) y en el cuarto capítulo (régimen de desarrollo), independientemente que se trata el tema cuando se habla de tópicos como: energía, ordenamiento territorial y usos y derechos del suelo, siendo éste un indicador del interés del Estado en solventar cualquier insuficiencia agroalimentaria. [6]

La transformación de la matriz productiva convertirá al país en generador y exportador de mayor valor agregado a través del aprovechamiento del conocimiento y el talento humano, con inclusión de nuevos actores sobre la base de una adecuada redistribución y equidad, asegurando de esta manera el Buen Vivir. Para que los pequeños productores campesinos formen las cadenas de valor, se hace necesario desarrollar un nuevo modelo de negocio asociativo, que les permita reducir los costos de transacción, mejorar su capacidad de negociación y convertirse en interlocutores legítimos ante el gobierno y el sector privado. [7]

Desde esta perspectiva, y considerando la voluntad política de un desarrollo social más equitativo con base al justo reconocimiento de la faena del productor en el Ecuador, se traza como objetivo de este estudio: mostrar una panorámica sobre la realidad del sector agroalimentario y las posibilidades de hacerlo más competitivo a partir del uso de modelos asociativos.

MÉTODOS

El estudio es de tipo descriptivo, con uso de los métodos: análisis documental, análisis y síntesis en la revisión de los presupuestos, así como el histórico-lógico en la exposición de las ideas. La estrategia se basó en la revisión de fuentes documentales de visibilidad recuperadas en Gooogle Académico y en sitios de referencia como el de la FAO.

RESULTADOS

1. Panorámica mundial en relación al sector agroalimentario.

El ritmo de crecimiento económico mundial superó el 4% anual en el período 2001-2004, atribuciones que competen a la influencia que han tenido las economías de China y la India que, en su conjunto, abarcan un aproximado de 2, 500 millones de consumidores. Estas causales generaron una fuerte demanda de los commodities en los mercados mundiales, lo que representa un beneficio para los países latinoamericanos, ya que muchos de éstos son grandes productores de petróleo y de diversos productos minerales y agrícolas. A pesar de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [8] pronosticaron un crecimiento económico que debería generalizarse en el mediano plazo, conjugado con un lento crecimiento de la población y la mantención de débiles tasas de inflación, un estudio realizado por Chavarría en el 2010 sustenta que luego de seguidas inestabilidades en los mercados agrícolas, inmobiliarios y financieros, los años 2007 y 2008 fueron especialmente duros para las exportaciones mundiales de mercancías, las cuales llegaron a crecer 16% como promedio anual, después de que habían experimentado un crecimiento a tasas anuales mayores del 20% durante los años 2003-2006. [9]

En las acotaciones realizadas por Chavarría, el autor destaca como causas posibles:

- El incremento en los precios internacionales de los commodities agrícolas experimentado en el segundo semestre del 2007 y el primer semestre del 2008 hizo que, aunque todos los sectores productivos hubieran exportado el mismo volumen, el valor de las exportaciones agrícolas habría crecido en mayor proporción que las exportaciones de cualquier otro sector.

- Incluso en tiempos de recesión económica, la elasticidad ingreso (o precio) de la demanda de las exportaciones agrícolas es menor que la del resto de sectores económicos, por lo que el consumo de bienes agrícolas responde en menor medida a los cambios en el ingreso de los mercados de destino. Esta situación provocó que mientras el consumo de combustibles o manufacturas redujera su ritmo de crecimiento como consecuencia de la caída en el ingreso y las perspectivas negativas, aumentó el ritmo de crecimiento del consumo de productos agrícolas.

- Además de las menores elasticidades de los productos agrícolas, algunos autores ligan este comportamiento con dos hechos complementarios: a) en vista de que transcurrió muy poco tiempo desde el inicio de la crisis (2007 y 2008), según los últimos datos disponibles para el análisis, muchos de los consumidores no habían variado sus gustos y preferencias, lo cual generó que mantuvieran los mismos niveles de consumo de productos agrícolas que en el período de precrisis; y b) la reducción en el ingreso de las familias motivó un aumento del consumo de alimentos preparados en el hogar, lo cual redujo el consumo de alimentos procesados o en restaurantes.

Al respecto, las condiciones geográficas es un elemento fundamental pues el potencial productivo se verá amparado si el ambiente climático y los ecosistemas influyen positivamente, lo cual estará beneficiado si además se introducen adelantos tecnológicos en la producción agroalimentaria. Por otra parte, cuestiones insoslayables tales como los problemas de regulación del mercado de tierras y aguas, la tradición administrativa y los presupuestos sectoriales, así como la claridad y coherencia en materia de orientaciones estratégicas para la asignación de recursos públicos y las coordinaciones transparentes entre los gobiernos y actores sociales son cuestiones que responden a las prioridades de desarrollo agroalimentario.

La dimensión de los retos que afronta cada país requiere trazar acciones a largo plazo, cuya ejecución exige una perspectiva conjunta de grupos y actores sociales en coordinación con los entes gubernamentales quiénes deben manifestar su visión de Estado. Al respecto se hace recurrente el hecho de consensuar una visión estratégica donde participen todos los eslabones de una agrocadena: productores agrícolas, agroindustrias, agentes de comercialización, organismos públicos, cuyo propósito es consensuar una visión estratégica acerca del perfeccionamiento deseado de dicha agrocadena, y en función de ella, identificar una agenda o Plan Rector que debe ser realizado para llevar a la praxis la visión. [10]

En relación a la sustentabilidad como factor determinante para el progreso de las naciones, un estudio realizado por Finetto y otros [11] destaca que en países como Afganistán el sector de la industria de la fruta desde hace veinte años es uno de los pilares de la economía aportando más del 40 % de los ingresos totales de exportación debido a la producción de frutos secos, principalmente, y también los frescos de calidad, sin embargo la guerra, los conflictos civiles y la sequía en los últimos tres años han contribuido al declive del sector. Si bien el desarrollo de la horticultura y la agroindustria podrían mejorar el empleo y la riqueza de los pobres, es una realidad que los bajos salarios que perciben obligan a muchos de ellos a emigrar a las zonas urbanas o a los países vecinos. Ello va en detrimento del progreso del país, pues sus productores voltean la espalda a este escenario para poder solventar sus necesidades y las de sus familias.

Otra de las cuestiones que está afectando a la agroindustria en sus aspectos económicos es el calentamiento global. Brasil, con una de las economías emergentes trabaja en la predicción de la evolución de los costes de producción de ganado de carne, considerando la capacidad de las tierras de pastoreo, los índices promedio total de lluvias, temperatura del aire y aumento de extensión de la temporada seca. Los cálculos tuvieron su resultado positivo en un monto de $ 2,88 kg en cuanto al costo total de la producción de carne brasilera y un resultado más pesimista al alcanzar $ 4,16 kg desafiando a la competitividad internacional de este segmento económico.[12]

Sin embargo, hay aspectos tan estimables como el uso de la energía renovable, cuestión que también Brasil está practicando como forma de evaluar la sostenibilidad de los sistemas de producción. En este sentido, el uso de la semilla de Ricino es un cultivo agrícola que merece atención desde el punto de vista energético con vistas a la agroindustria. [13]

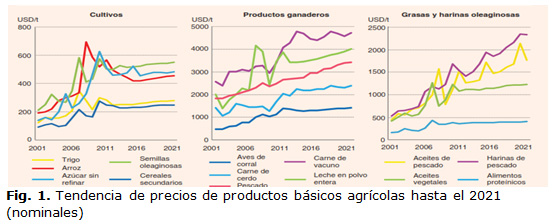

En un estudio realizado por la OCDE-FAO en el año 2012 [14] en relación a las perspectivas agrícolas para el período 2012-2021, se planteó que los productos básicos agrícolas tienen precios elevados y volátiles y que estos bajarían conforme a la respuesta del mercado, aunque continuarían en un nivel alto debido a una demanda fuerte y constante, así como a los crecientes costos de algunos insumos. En este sentido se expone que el reto clave que afronta la agricultura es cómo aumentar la productividad de una forma más sostenible para satisfacer la creciente demanda de alimentos, forraje, energía y fibra. En el informe se acuña que: se prevé que los precios nominales de los productos básicos que estas Perspectivas abarcan tiendan al alza en los próximos diez años (ver Figura 1) estimándose entre 10 % y 30 % por encima de los de la década anterior. Los precios en términos reales (ajustados a la inflación) se mantendrán en los niveles actuales, o disminuirán un poco.

En este informe se pronostica una mayor escasez de recursos productivos, mayor presión sobre los recursos naturales y costos elevados de ciertos insumos, los que impedirá que la oferta responda a nivel mundial. En este contexto, estas perspectivas recomiendan prestar mayor atención al incremento en el crecimiento de la productividad agrícola sostenible. Al respecto, se plantea que la producción agrícola augura que debe incrementarse en 60% en los próximos 40 años para satisfacer la creciente demanda de alimentos. Ello implica que habría que producir mil millones de toneladas de cereales y 200 millones de toneladas métricas de carne adicionales por año hacia 2050, en comparación con los niveles de 2005/2007. También se requerirá producción adicional con la finalidad de proveer materia prima para la progresiva demanda de biocombustibles.

En síntesis el mundo en la segunda década del siglo 21 se está recuperando todavía de los efectos de la comida, del precio mundial de combustible, y de la crisis financiera, pues casi mil millones de personas sufren de hambre crónica, 200 millones de personas están sin trabajo, y los mercados están en desorden. La agricultura que debe jugar su papel se ha visto afectada por las crisis globales, sin embargo no se puede obviar que muchos países han vuelto a centrar la atención en el sector agrícola y buscar nuevas respuestas para mejorar la seguridad alimentaria. Casi la mitad de la fuerza de trabajo en desarrollo está empleada en la agricultura en muchas ocasiones con empleos informales, mal remunerados o no remunerados y en condiciones de trabajo precaria. [15]

2. Modelos para la búsqueda de oportunidades. Experiencias a considerar en ecuador

En la búsqueda de alternativas referente al sector agroalimentario es factible en primer lugar la calidad y sustentabilidad de las acciones a ejecutar. Es oportuno reconocer que la evolución de los modos de vida está transformando profundamente los comportamientos alimentarios de los consumidores en la mayoría de las naciones. La exigencia en la calidad de los servicios ha aumentado considerablemente, los ciudadanos demandan disponibilidad del producto, comodidad de acceso, diversidad de bienes alimentarios; claro está, asociado también a los gustos, embalaje, presentación y precio; éste último, muchas veces, marca la diferencia en cuanto al poder adquisitivo de los consumidores que cada vez son más exigentes en la relación que debe cumplir el producto en cuanto a salud y nutrición.

El desarrollo agrícola se ha visto afectado por la productividad, enfatizándose en optimizar las relaciones insumo-producto. En tal sentido las estrategias de precios han resultado insuficientes para la inmediata productividad, pues las ventajas competitivas se asocian a todas las fases y dimensiones de los procesos productivos con la intención de incrementar no solo la eficiencia económica, sino también la capacidad de producción de alimentos inocuos y de calidad.

Entre los países que han sido pioneros en la indagación de posibilidades para una sostenibilidad alimentaria está México en la elaboración de Proyecto Evaluación Alianza para el Campo que anualmente realiza una estimación del comportamiento del sector agroalimentario. Las políticas de este país se sustentan en el Tratado de Libre Comercio, integrándose con Estados Unidos y Canadá. Igualmente, con la Unión Europea las relaciones se establecen a través del Tratado Europeo de Libre Comercio, y con Japón e Israel el vínculo se da por la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). A pesar de las colaboraciones que pueden realizarse entre todos los países involucrados en México la competencia internacional ejerce presiones sobre el sector agrícola que substituye importaciones, lo que ha hecho que la balanza comercial agroalimentaria sea negativa, alcanzando un déficit de US$ 3 mil millones en el año 2004. [16]

En el contexto mexicano se puede hablar de una nueva cultura empresarial. Los pequeños, medianos y grandes agricultores, las empresas agroindustriales, y los organismos privados que cumplen varias funciones de sustento técnico han debido afrontar el proceso de iniciación productiva. A pesar de los trances, México se ha ido fundando en la economía global, lo que ha llevado al perfeccionamiento de una nueva cultura de negocios, a un cambio paulatino en la concepción de los agricultores, técnicos y empresarios agroindustriales.

Si bien México practica un modelo de alianza de cadena, Costa Rica, por su parte, refiere un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible y moderno que mejore la competitividad y promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, impulsando la gestión armónica de los territorios rurales y articulando los actores de la institucionalidad pública y privada del agro. Su aspiración está en la reducción de la pobreza, equidad de oportunidades, reducción de la brecha entre ciudad y campo, sin exclusiones en los servicios básicos, bajo nivel de desempleo, augurando una sostenibilidad basada en responsabilidad ambiental, autosuficiencia energética y carbono neutral. Las políticas se encaminan a partir de mesas de diálogo: sobre temas especiales, diálogos regionales y con cámaras y corporaciones. Los pilares a que se aspiran son: competitividad, innovación y desarrollo tecnológico, gestión de territorios rurales y agricultura familiar, cambio climático y gestión agroambiental. Cada uno de esos pilares tiene concebido un grupo de acciones estratégicas a corto y mediano plazos. [17]

En Venezuela, el Estado ha emprendido la creación de un nuevo sistema agroalimentario paralelo al existente, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria. Este sistema es instrumentado por el Ministerio de la Alimentación del lado de la distribución de alimentos, y por el Ministerio de Agricultura y Tierras, a partir de la Corporación Venezolana Agraria y PDVSA, del lado de los servicios agrícolas y la agroindustria alimentaria. [18]

El modelo a seguir contempla como prioridad la producción de alimentos de interés nacional y base estratégica de desarrollo nacional, privilegiando la producción agropecuaria interna para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento, y estableciendo compensación frente a las desventajas propias de la agricultura, todo ello para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Asimismo, se aboga por el desarrollo rural integral, que significa la promoción del empleo y el bienestar de la población rural mediante la dotación de las obras de infraestructuras, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Igualmente, se proclama la eliminación del latifundio y de la ocupación abusiva de tierras públicas, gravando las tierras ociosas y rescatando las tierras de vocación agrícola y la promoción y protección de cooperativas, microempresas y formas asociativas bajo régimen de propiedad colectiva, asegurándoles financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

Si bien las experiencias expuestas que corresponden al ámbito regional permiten un acercamiento a países con índices de desarrollo y condiciones parecidas, es importante la revisión oportuna de otros modelos. Al respecto, un estudio realizado por Connolly y Phillips-Connolly en el 2010 hace referencia al crecimiento de la compañía Alltech y el análisis que se hace para continuar llevando la compañía hacia adelante. Como meta se asumió el compromiso de construir un programa de educación altamente personalizado, mediante conferencias, estudio de casos y procesos de aprendizaje basados en proyectos. El desarrollo de habilidades de gestión del personal, aumentar la lealtad y el empoderamiento de la toma de decisiones complejas han sido algunas de las recompensas obtenidas a partir de este compromiso. Con el respaldo de la alta dirección, Alltech ha utilizado las lecciones aprendidas de la mini-MBA para dar forma a su estrategia de futuro. En este sentido el modelo asumido por Alltech se realizó en consonancia con los costos y beneficios de la adopción de un programa de educación ejecutiva en el sector agroindustrial. [19]

Otro de los estudios de marcada influencia en el ámbito del sector agroalimentario fue el realizado por Guo y Guo sobre los nuevos avances en la integración vertical y cómo estos habían cambiado significativamente el entorno de la organización de la agricultura. Los autores aplicaron un modelo de dinámica de juego de tres períodos basándose en los conflictos entre los productos de pequeñas fincas y gran demanda en el mercado, y encontraron que en la agroindustria china la decisión de integración toma en consideración los costos fijos y los costos marginales de las empresas, así como sus resultados anteriores. [20]

También en el escenario de China, otro de los estudios que merece atención plantea que una práctica satisfactoria es decisiva para la agroindustria donde se promueve la rentabilidad y la capacidad de desarrollo sostenible. Se analizaron 42 agronegocios para ver los factores que influyen en el desempeño financiero mediante la aplicación de modelos econométricos, determinándose que la capacidad de gestión de capital, pasivos, escala de la empresa y el subsidio de los ingresos del gobierno fueron los principales factores relacionados con el rendimiento del negocio. [21]

El caso de Ecuador. Presupuestos y consideraciones.

La Constitución del Ecuador de 2008 demanda expresamente el impulso de la producción, la transformación agroalimentaria y pesquera, la adopción de políticas tributarias y arancelarias que protegen el sector alimentario para evitar el aumento de importaciones, el fortalecimiento de la diversificación e introducción de nuevas tecnologías en la producción agropecuaria y la interacción de programas con redes asociativas especialmente de pequeños productores. [22][23]

En el Plan Nacional del Buen Vivir se hace referencia a los preceptos constitucionales relacionados con el régimen de desarrollo y su articulación con la generación de trabajo digno y estable, el mismo que debe desarrollarse en función del ejercicio de los derechos de los trabajadores. Ello lleva implícito que los esfuerzos de las políticas públicas además de impulsar las actividades económicas que generen trabajo garanticen remuneraciones justas, ambientes de trabajos saludables, estabilidad laboral y la total falta de discriminación. Asimismo, se puntualiza el interés en asegurar el acceso al trabajo a las poblaciones en condición de vulnerabilidad económica y de garantizar la total aplicación del concepto constitucional del trabajo como un derecho.De la misma manera, las acciones del Estado deben garantizar la generación de trabajo digno en el sector privado, incluyendo aquellas formas de producción y de trabajo que históricamente han sido invisibilizadas y desvalorizadas en función de intereses y relaciones de poder. Tanto a nivel urbano como rural, muchos procesos de producción y de dotación de servicios se basan en pequeñas y medianas unidades familiares, asociativas o individuales, que buscan la subsistencia antes que la acumulación. [24]

De acuerdo a los fundamentos obtenidos en el Censo Agropecuario realizado en el año 2000, el Ecuador posee 28.356.000 ha. de extensión, de los cuales 12.355.831 ha. (43,57 %) son dedicados a la agricultura. Sin embargo, el campesino ecuatoriano se ha convertido en un productor de materia prima barata para la agroindustria, para lo cual debe de enfrentar deudas, asumiendo grandes riesgos al presentar sus tierras como soporte de garantía. [25]

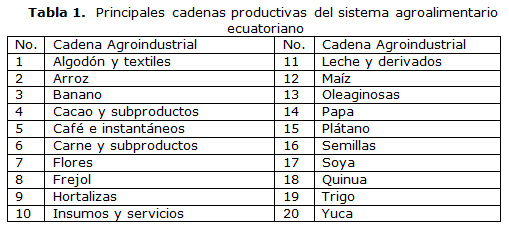

Al respecto, Cárdenas en el 2009[26] consulta documentos sobre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación al sector agroalimentario. Tal como se puede apreciar en la tabla 1, la variedad de cultivos que se siembran en tierras ecuatorianas es considerable, proveyendo de una amplia gama de productos para la alimentación ciudadana. Ello constituye fuente de alimentación y empleo; sin embargo hay que revisar la situación del campesino que es quien produce y labora en directo, realiza la faena más difícil y en cambio obtiene escasos ingresos con los que no puede solventar los gastos de su familia.

La venta de su producción va dirigida a los intermediarios con gran poder de acaparamiento y almacenamiento y éstos, a su vez, a otros intermediarios que comercializan la producción. Este modelo genera utilidades solo a los grandes intermediarios agroindustriales y comerciantes. El cambio de modelo de desarrollo que involucra una mayor participación del Estado ha generado una serie de normas que indican un cambio en la matriz productiva y un proceso de integración urbano rural. [27]

La transformación de la matriz productiva convertirá al país en generador y exportador de mayor valor agregado a través del aprovechamiento del conocimiento y el talento humano, con inclusión de nuevos actores sobre la base de una adecuada redistribución y equidad, asegurando de esta manera el Buen Vivir. Entre las matrices de tensiones y problemas de la zona 4 en este sector se encuentran: actividades agroproductivas (café, palma africana, plátano, arroz, maíz duro, yuca, cacao, etc), producción pecuaria y avícola, maricultura, acuacultura y acuicultura, ecoturismo, turismo cultural, comunitario convencional, de playa, montaña y aventura, turismo de la Ruta Spondylus y temático, parque tecnológico para el procesamiento de productos alimenticios, economía solidaria en empresas del sector Artesanal (sector agropecuario y de pesca, manufactura (confección de productos textiles, elaboración de dulces, artesanías en tagua y zapán de plátano, servicios, turismo y comercio) petroquímica (Refinería del Pacífico), astillero del Pacífico, turismo de negocios, comunitario y de la naturaleza, infraestructura de transporte: aeropuertos internacionales, puerto de diversos calados, impulsar la investigación científica y tecnológica en los sectores productivos, producción forestal: aglomerados y celulosa, minería y proyectos multipropósitos.[28]

DISCUSIÓN

Los referentes denotan la necesidad de las naciones de incursionar en políticas sectoriales que encaminen tanto la agroalimentario como lo económico, identificando sus problemas y posibles soluciones que las orienten en el futuro. Aunque es válido considerar que ningún país escapa de las crisis mundiales que han acontecido, cuya repercusión no es favorable, mucho menos para aquellos que poseen menor índice de desarrollo. En este sentido, el análisis debe partir de las ventajas competitivas y debilidades del sector agroalimentario, para luego irrumpir en la evolución de las políticas comerciales y de fomento agrícola.

Los argumentos expuestos corroboran la necesidad de incursionar en alternativas para una eficaz agroalimentación, sin obviar que el comercio agrícola proporciona un medio de vida directo para los trabajadores del sector y sus familias e indirecto para otros miembros de las comunidades rurales, así como las de los sectores relacionados, tales como la producción de fertilizantes y la venta minorista. Se precisa de la transformación estructural con modelos asociativos que protejan a los agricultores impidiendo que productos más competitivos obstaculicen la venta de sus productos agrícolas.

Tal como se ha venido acotando emerge la necesidad de dictar pautas que involucren las voluntades de todos los actores sociales en favor del progreso y desarrollo agroalimentario, cuya presencia será el marcador de posición que ubicará a las naciones en menor o mayor nivel de desarrollo social. No se puede obviar la realidad de las economías emergentes, las que sin dudas, tendrán una aportación cada vez mayor en la expansión del comercio mundial agrícola, destacándose Brasil, Federación Rusa, Indonesia, Tailandia y Ucrania, que han realizado inversiones importantes para impulsar sus producciones.

Al pensar en alternativas posibles es factible realizar un diagnóstico de los recursos con que se cuenta: tipos de suelos, variedad de climas, regímenes pluviométricos, grupos humanos y tradiciones culturales. En pos de un desarrollo agrícola hay que valorar y capitalizar la diversidad de ecosistemas y las variadas culturas que inciden en los gustos y preferencias tanto de consumidores como de productores al dar primacía a un producto sobre otro. La valorización real que se haga de los productos permitirá comparar la calidad de un producto con otro lo que ayudará a su mejoramiento y competitividad.

En consecuencia, las políticas que se dicten deben encaminarse tanto a la preservación de los productos autóctonos y de los recursos que inciden en el sector agroalimentario tales como regadíos, calidad del agua, control de erosiones y plagas en los cultivos, así como a destinar un presupuesto para inversiones en infraestructura y tecnología que le augure una permanencia al cultivo y a las condiciones estructurales con las que se contará para su obtención.

Este diagnóstico lleva a un pronunciamiento en relación a cómo generar un cambio y, por lógica, el eslabón más débil de la cadena de valor hasta ahora es el campesino. Por tanto, para irrumpir con nuevas formas de hacer se hace necesario capacitar a los decisores y actores sociales en un nuevo modelo asociativo que les permita a los productores reducir los costos de transacción, mejorar su capacidad de negociación y convertirse en interlocutores legítimos ante el gobierno y el sector privado.

En consecuencia, los productores en la Provincia de Manabí tendrán nuevas formas de emprendimiento y se reducirá en gran medida la pobreza en las zonas rurales. Sus productos podrán ganar espacio en el comercio y con ello se mejorará la calidad de vida de todos los implicados pero mucho más equitativa pues el productor ocupará el espacio que le corresponde.

CONCLUSIONES

Los referentes expuestos muestran la situación a nivel internacional y en el Ecuador en relación al sector agroalimentario, constituyendo un común denominador a escala mundial la no correspondencia de las producciones que se ubican en los comercios por parte de los productores, y su remuneración; siendo preciso la búsqueda constante de alternativas que mejoren la calidad de vida del productor y su familia.

En este sentido, y dada la voluntad política de favorecer la sociedad ecuatoriana, en Manabí sería factible asumir el asociativismo agrario como una de las formas organizativas para unir a los pequeños productores, buscando la integración entre la producción y la comercialización para ganar escala y con ello la competitividad. De lograrse este modelo se evitará el éxodo del trabajador rural hacia otras regiones y se logrará la sustentabilidad alimentaria de la región.

REFERENCIAS

1. Garcés V. Soberanía alimentaria; 2002. [Citado 17 de junio 2014]. Disponible en: http://www.inisoc.org/fsmgarces.htm

2. Loma Osorio ED. Guía de conocimiento sobre soberanía alimentaria; 2007. [Citado 12 de mayo 2014]. Disponible en: http://www.inisoc.org/fsmgarces.htm

3. Chavarría Miranda H. Crisis económica mundial y comercio agrícola: ganadores y perdedores en América a finales del 2008. Comunica. 2010:12-30.

4. Agricultura IIDCPL. Agronegocios y comercialización; 2010.

5. Chavarría Miranda H. Crisis económica mundial y comercio agrícola: ganadores y perdedores en América a finales del 2008. Comunica. 2010:12-30.

6. Cedillo Cobos MV. Metodología para capacitar a dirigentes populares del barrio Comité del Pueblo # 1, en soberanía alimentaria y organismos transgénicos, en el 2011: Centro Universitario, Quito; 2012.

7. Senplandes S. Transformación de la Matriz Productiva. Revolución a través del conocimiento y el talento humano2012.

8. OCDE-FAO;. Perspectives agricoles de la OCDE et de la FAO; 2006.

9. Chavarría Miranda H. Crisis económica mundial y comercio agrícola: ganadores y perdedores en América a finales del 2008. Comunica. 2010:12-30.

10. Sotomayor Echenique O. Análisis prospectivo de política agropecuaria. 2006. [Citado 17 de junio 2014]. Disponible en: http://www.fao-evaluacion.org.mx/pagina/documentos/analisis-politicas/1%20Analisis%20prospectivo%20de%20politica%20agropecuaria.pdf

11. Finetto GAEA. The Temperate Fruit Tree Industry in Afghanistan: Economic and Food Security Importance as a Sustainable Alternative Livelihood. In: VIII International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics; 2010.

12. Romanini CEA. Impact of global warming on beef cattle production cost in Brazil. Scientia Agricola. 2010;67(8):1-8.

13. Da Silva AR, Tl, Reichardt K. Energy flow in castor bean (Ricinus communis L.) production systems. Scientia Agricola. 2010;67(6):737-42.

14. OCDE-FAO. Perspectivas agrícolas 2012-2021; 2012. [Citado 15 de mayo 2014]. Disponible en: http://www.oecd.org/site/oecdfaoagriculturaloutlook/SpanishsummaryOCDEFAOPerspectivasgr%C3%ADcolas2012.pdf

15. Cheong DJ, Marion; Peters R, Shared H. Agriculture, Trade, and Employment. Génova: International Labour Organization and United Nations; 2013. ISBN 978-92-2-126812-3.

16. Sotomayor Echenique O. Análisis prospectivo de política agropecuaria; 2006. [Citado 17 de junio 2014]. Disponible en: http://www.fao-evaluacion.org.mx/pagina/documentos/analisis-politicas/1%20Analisis%20prospectivo%20de%20politica%20agropecuaria.pdf

17. Villegas M. Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021. In: Seminario Internacional Políticas para la Agricultura en América Latina y El Caribe: Competitividad, Sustentabilidad e Inclusión Social: CEPAL; 2011.

18. Luis Hernández J. Evolución y resultados del sector agroalimentario en la V República. Cuadernos del CENDES. 2009;26(72):67-100.

19. Connolly AP. Building a Talent Pipeline: Development of the 'Alltech Mini-MBA. International Food And Agribusiness Management Review. 2010;13(2):153-61.

20. Guo Y, Yu G. Backward Integration in Agribusiness: A Dynamic Game Model. In: International Conference on Engineering and Business Management; 2010.

21. Zhang Y. Empirical Analysis of the Influencing Factors on Listed Agribusiness' Financial Performance. In: International Conference on Engineering and Business Management; 2010.

22. Asamblea Nacional del Ecuador. Dejemos el pasado atrás. Incluye las reformas aprobadas en el Referéndum y Consulta Popular de 7 de mayo de 2011. Constitución 2008;2008:449.

23. FAO;. Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios – Informe de país: el Ecuador. Estudios de casos de países de América Latina; 2013.

24. SENPLADES SNDPYD. Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito, Ecuador; 2013. ISBN 978-9942-07-448-5.

25. León J, Rosa María Y. El agronegocio en Ecuador, el caso del maíz. Informe-Acción Ecológica; 2010.

26. Cárdenas C. Ecuador. ¿País Agropecuario? Análisis de la Situación de los Agronegocios en el Ecuador; 2009.

27. Ministerio Coordinador de la Producción. Agendas para la transformación productiva territorial. Provincia de Manabí, Ecuador; 2014. [Citado 12 de junio 2014] Disponible en: http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/AGENDA-TERRITORIAL-MANABI.pdf

Recibido: 12 de mayo de 2015.

Aprobado: 28 de abril de 2016.

Sebastiana del Monserrate Ruíz-Cedeño, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí. Ecuador

Correo electrónico: sruiz@utm.edu.ec