INTRODUCCIÓN

Los aportes teóricos, metodológicos y prácticos, con un fuerte compromiso ético y humanista en el amplio, diverso y polémico campo de la comunicación social, los encontramos en las tendencias crecientes hacia el reconocimiento de que la información y la comunicación constituyen un derecho humano. Ello encontró un punto importante de referencia en el Informe de la Comisión Internacional para el estudio de los problemas de la comunicación presentado por Sean MacBride ante la UNESCO en 1980.

Los procesos de comunicación participativos, dialógicos, horizontales, inclusivos han sido explicados desde tres grandes áreas o campos disciplinares: la comunicación comunitaria, la comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social con orígenes diferentes en el tiempo, pero que coexisten en la actualidad por disímiles causas, y donde se encuentran puntos de convergencias, entre las que se pueden mencionar:

La puesta en el centro de los procesos y prácticas comunicativas del desarrollo humano sostenible.

La búsqueda de la transformación en función del desarrollo social.

La contribución a la construcción de ciudadanías activas a partir del reconocimiento al efectivo ejercicio del disfrute y ampliación de derechos individuales y sociales.

La visibilización y actuación en diferentes agendas del desarrollo: valores, género, salud, medio ambiente, educación para el consumo y comercio justo, para la paz, para la comunicación; en derechos; comunicación de la ciencia; equidad social y comunicación intercultural, entre otras.

Constituye un desafío práctico-teórico-práctico lograr un acercamiento de ellas a la realidad y al modelo de desarrollo de cada país y sociedad. Todos estos términos y/o categorías, como construcción social y teórica, responden a diferentes momentos históricos y regiones, por lo que se da también una disputa por los sentidos ideológicos, morales y políticos que se le confieren a cada uno de esos calificativos.

Ahora bien, en respuesta a los modelos hegemónicos de la comunicación y la crisis del sistema capitalista a finales de la década del siglo XX y principios del XXI, los profesionales y teóricos más relevantes de la tan cuestionada comunicación para el desarrollo acordaron promover una nueva definición y orientación para la disciplina la cual denominaron: comunicación para el cambio social.

La noción de cambio social supone una importante crítica con respecto a la visión economicista y colonial del concepto originario de desarrollo y sitúa el eje del trabajo en lo comunitario y en la multiplicidad de procesos dialógicos y participativos que pueden contribuir a la transformación social.

Cuba, con pros y contras, loas y críticas ha sido un país que ha puesto lo humano y la justicia social como centro de su atención en los últimos 60 años. Por ello no ha faltado una mirada constante hacia los temas del desarrollo en la agenda científico-social cubana, así como el accionar gubernamental y político. Sin embargo, desde la comunicación no se realizan aproximaciones conceptuales y prácticas, al menos conscientes y explicitas, hacia estos temas hasta la década de los años 90 del siglo XX.

Hacer un balance del modo en que estas prácticas han tenido lugar en todo ese recorrido y valorar las condiciones de posibilidad que tiene en la actualidad cubana la apuesta por la comunicación para el cambio social como campo de estudios resulta el objetivo esencial del presente artículo, producto de una investigación bibliográfica y documental.

DESARROLLO

Fundamentos teóricos

La Comunicación para el Cambio Social (CCS), retoma lo más valioso del pensamiento humanista que enriquece la teoría de la comunicación: la propuesta dialógica-participativa, y la voluntad de incidir en la toma de decisiones en todos los niveles y procesos de la sociedad, lo cual constituye un reto y desafío.

Enghel (2017) propone conceptualizar la comunicación para el cambio social como:

Un campo de estudio (que implica tanto investigación empírica como desarrollos teóricos, metodológicos y analíticos)

Una práctica (más o menos profesional según las organizaciones desde donde se la pone en práctica, en el caso de los ámbitos institucionalizados, o cívica cuando se genera más allá de dichos ámbitos)

Un proyecto del orden de gobernabilidad (que responde a motivaciones y agendas geopolíticas, y se implementa por medio de instituciones de gobierno específicas, tanto nacionales como multilaterales). (p. 14)

Según esta autora, estudiar la comunicación para el cambio social desde una posición crítica y humanista, implica atender a las relaciones de poder, las dimensiones éticas y políticas, en tanto instancias mediadoras de la interacción social.

Por su parte, Marí (2010) ofrece una perspectiva más amplia y esclarecedora sobre el conocimiento teórico-metodológico y la evaluación práctica, al afirmar que este campo científico comprende:

Las políticas de comunicación y su impacto en los procesos de integración y desarrollo sociocultural.

Las formas de vertebración solidaria y equilibrada de la cultura local a través de los medios y mediaciones informativas.

La participación y democracia cultural en la construcción de la ciudadanía.

La planificación de redes sociales y de comunicación participativa para el desarrollo endógeno.

La comunicación alternativa y la organización de medios comunitarios para la movilización y apropiación colectiva del hábitat social.

La comunicación y educación popular.

La apropiación de las tecnologías y medios convencionales de comunicación por los movimientos sociales.

La planificación estratégica de la comunicación para el cambio social. (p. 37)

Los planteamientos de ambos autores apuntan hacia la comprensión de la comunicación para el cambio social a partir del análisis y planeación de políticas, programas, estrategias y modelos de comunicación, cuyo eje central es la transformación social, mediante la integración de los sistemas de información y comunicación públicos, donde se potencie la participación y el empoderamiento ciudadano, en estos procesos, desde la concepción y principios éticos y políticos de la educación popular.

Por tanto, la comunicación para el cambio social es una comunicación ética, participativa, liberadora, emancipadora, es decir, que da voz a los grupos sociales excluidos o marginados. Su eje central es el diálogo y la búsqueda de consenso entre los diferentes actores para promover la capacidad crítica de los sujetos y generar procesos de transformación social. Influir en estos procesos de cambio desde el compromiso político, implica que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones, intereses, motivaciones e incidir en la toma de decisiones.

La participación de todos los actores involucrados es el eje central en las propuestas de comunicación para el cambio social de cada uno de los autores analizados, pues esta permite potenciar la construcción de ciudadanías activas con elevado compromiso ético y político. En este sentido el proceso comunicativo, al ser una construcción colectiva del conocimiento, es más importante que el producto final.

En correspondencia con ello, Barranquero (2007), propone las siguientes premisas de partida:

En comunicación y educación para el cambio social interesa más el proceso -de transformación colectiva- que los propios productos (un programa de radio, un «spot», un vídeo, una campaña, etc.).

Este proceso debe promover el acceso, la participación y la apropiación final del mismo por parte de los propios actores implicados.

Hay que contemplar la pertinencia cultural de las acciones que se planteen.

Interesa emplear un marco de actuación local -aunque con proyección global, basado en el saber comunitario y la representatividad de todos los miembros del grupo en la toma de decisiones, evitando que el poder sea monopolizado por unos pocos.

Para evitar el excesivo localismo, es necesario impulsar la organización en red y vincular cada proyecto con otras experiencias similares a nivel local, regional o global.

Conviene utilizar la tecnología o el medio apropiados a cada contexto, entendiéndolos únicamente como instrumentos y nunca como fines en sí mismos.

Se debe de trabajar, por último, con objetivos a medio y largo plazo, la única forma de conseguir una apropiación de los procesos por parte de la comunidad y un cambio prolongado y sostenible. (p. 120)

Estas premisas nos permiten afirmar que el campo de la comunicación para el cambio social requiere una cierta flexibilidad metodológica. El método se construye en comunidad y se modifica en función de los problemas concretos que se vayan originando durante el proceso, lo cual implica un cambio de enfoque y transitar hacia modelos dialógicos, participativos, transformadores y liberadores para la producción de comunicación.

Metodología

La metodología que se siguió para la obtención de los resultados aquí expuestos fue de investigación documental usual en los estudios de campo académico de la comunicación social cuando estos adoptan la acepción más cercana a «un área de estudio o disciplina» para lo cual se exige una mirada a los currículos o planes de estudio, los proyectos de investigación- extensión- vinculación y la investigación resultante. Todo lo cual queda registrado en documentos factibles de consultar mediante el análisis de contenido centrado en aspectos descriptivos de los componentes básicos del proceso formativo e investigativo del comunicador social cubano asociados a la comunicación para el cambio social en el período de tiempo comprendido entre 1997 y 2019, lo cual le imprime una lógica histórica al análisis realizado, metodológicamente expresado. Ella también se hace visible en la triangulación de los contenidos de los diferentes documentos analizados en cada período descrito, los cuales responden a fuentes diferentes. También fue empleada la revisión o consulta bibliográfica que permitió construir los referentes teóricos que le sirven de sustento.

Este ejercicio se llevó a cabo con el objetivo de analizar las condiciones de posibilidad que tiene actualmente en Cuba la comunicación para el cambio social a partir de la trayectoria que ha seguido la academia cubana en los temas y metodologías que le son afines y las actuales proyecciones del contexto socioeconómico, político y cultural. Las categorías de análisis fueron los contenidos tratados en planes de estudios, disciplinas académicas, asignaturas del pregrado y el postgrado; autores referenciados; metodologías de investigación aplicadas; temas investigados y principales resultados obtenidos, así como las mediaciones contextuales (políticas y gubernamentales) e institucionales que articulan/desarticulan su desenvolvimiento.

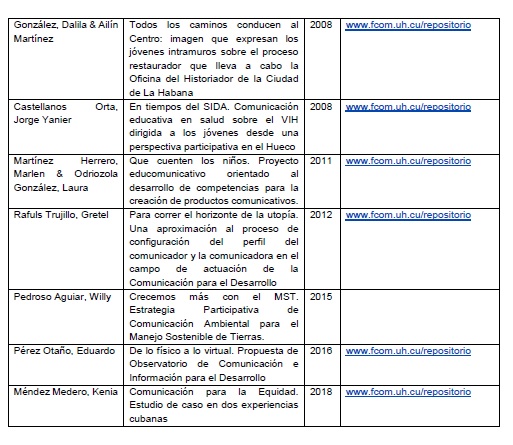

Las unidades de análisis fueron documentos institucionales (políticos, gubernamentales, organizacionales); documentos de investigación (fichas de proyectos; resultados publicados en libros; resultados no publicados, también denominados literatura gris: tesis de doctorado, maestría y trabajos de grado en diferentes momentos históricos). La selección muestral obedeció a un criterio cualitativo enfocado en el tratamiento temático, las fuentes bibliográficas referidas y las metodologías declaradas y empleadas en cada documento (ver Tabla 1).

RESULTADOS

De la comunicación comunitaria a la comunicación para el desarrollo y de esta a la comunicación para el cambio social. Una trayectoria cada vez más nítida

La crisis económica que sufrió Cuba en la década de los 90 trajo consigo dramáticas consecuencias sociales, «cuyo impacto produjo un debilitamiento de los mecanismos de inclusión e integración social desarrollados hasta ese momento» (Portal, 2017, p. 1). Esta realidad generó un despertar en la enseñanza de la comunicación, hasta ese momento muy centrada en el periodismo y la comunicación institucional, y muchas veces permeado por el concepto de comunicación como trasmisión de información.

A diferencia de otras experiencias en el continente, fue en la educación posgraduada donde se comenzó a «trabajar con otra mirada a la comunicación: aquella que debe ponerse en función de la transformación social, propiciando un proceso de empoderamiento ciudadano que contribuya a la participación sustantiva desde las comunidades, las organizaciones sociales y políticas» (Portal, 2017, p. 1). Ello condujo a la creación de la Mención Comunicación Educativa y Comunitaria en la maestría en Ciencias de la Comunicación. En la misma encontraron cabida contenidos tales como:

políticas y teorías educativas; psicología; educación para la comunicación; comunicación, educación popular y trabajo comunitario; comunicación educativa; gestión de procesos educativos; planificación de procesos educativos; análisis del discurso; aplicación de las nuevas tecnologías a la comunicación educativa y taller teórico-práctico de producción de tecnología educativa. (Facultad de Comunicación, 1997-2007, p. 4)

Si bien no existían líneas de investigación sólidamente declaradas, del desarrollo de esta mención han quedado un número importante de investigaciones a través de decenas de tesis de maestría dirigidas al análisis de las prácticas comunicativas en diversos escenarios sociales que han derivado en el perfeccionamiento de programas de estudio para el personal vinculado a la salud, estrategias de comunicación educativa aplicadas a la prevención de enfermedades y adicciones en todas sus manifestaciones y a perfeccionar la gestión de comunicación en diferentes niveles de gobierno, entre otros resultados.

En el pregrado, a finales de la década del 90 comenzó a desarrollarse el curso optativo de Comunicación Comunitaria en el año terminal de la carrera que respondía a un Plan C de perfil amplio con fuerte influencia ciespalina. Esta asignatura estaba dirigida a «introducir contenidos que permitan al egresado entrar en contacto con conceptos y métodos de trabajo comunitario, habida cuenta de su importancia en el orden sociopolítico y como un posible espacio profesional del egresado» (MES, 1990, p. 11).

La emergencia social hizo que en el año 2000 se pusiera en marcha en el país un masivo movimiento de formación de trabajadores sociales que tenían como misión actuar en los diferentes ámbitos de la vida social. Este hecho dio un gran impulso al perfeccionamiento de la docencia de la comunicación comunitaria en la Licenciatura en Comunicación Social, ya gestionándose por las indicaciones y formato de un Plan C Perfeccionado (2000), que, si bien marcaba un perfil de comunicador organizacional/ empresarial, mantuvo como asignatura optativa Comunicación Comunitaria para los temas de la comunicación educativa y comunitaria. A esta altura ello se tradujo en la elaboración de nuevos materiales y libros de texto donde se podía observar el pensamiento de Freire (1970); Kaplún (1985); Núñez (1992); Beltrán (1993); Alfaro (1994) y Prieto (1998); con sus modelos y estrategias de comunicación dialógicas- participativas y para el desarrollo. Ve la luz un texto cubano con referencias a estos autores, su obra y definiciones claves para ir comprendiendo el asunto: “Lecturas sobre comunicación en la comunidad” de las autoras Rayza Portal Moreno y Milena Recio Silva, editado por el sello editorial de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Pablo de la Torriente (2003) (ver Tabla 1).

También significó un mayor acercamiento a las prácticas de educación popular que se venían desarrollando en el país por parte de colectivos de Investigación Educativa como el Graciela Bustillos de la Asociación de Pedagogos de Cuba; Redes de Estudio e Intercambio Cultural como la Red del Universo Audiovisual del Niño Latinoamericano de la Oficina del Festival de Cine Latinoamericano; el Centro de Intercambio y Referencia - Iniciativa Comunitaria (CIERIC) y el Centro Memorial Dr. Martín Luther King, Jr. Lo más trascendental: la vinculación de los estudiantes a este proyecto como profesores de la asignatura en las escuelas dedicadas a la formación de estos trabajadores sociales que existían en todo el país.

Todo ello obliga a la realización de investigaciones que, sin dudas fueron aportando una mirada, no solo sistematizadora de lo que se estaba realizando, sino que también reflexionaba sobre ello, a la vez que permitía hacer propuestas más cercanas al contexto cubano. Un ejemplo de ello fue la tesis doctoral en Ciencias de la Comunicación Social de la profesora Rayza Portal Moreno, la primera que se hacía en el país con esta temática centrada en el trabajo comunitario de los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB) (ver Tabla 1).

Igual de aportadoras fueron algunas tesis de la maestría en Ciencias de la Comunicación con mención en Comunicación Educativa y Comunitaria que vinculaban la comunicación popular con educación, salud, y género; los medios, especialmente la radio y la televisión de cobertura local en todo el país, y la participación en el poder local en casos de estudios concretos, pero con representatividad estructural en cuanto al modo de hacer y propiciar estas prácticas. No menos importante fueron trabajos de diploma (para obtener la titulación de licenciatura o el grado en Comunicación Social) que indagaron sobre la participación popular en espacios de poder local y sus prácticas comunicativas; la participación juvenil en talleres de transformación en algunos los barrios con vulnerabilidad social de La Habana; las prácticas comunicativas de la labor educativa de los trabajadores sociales en la escuela experimental de trastornos de la conducta y aproximaciones a la identidad e imagen del Programa de Trabajadores Sociales de Arroyo Naranjo y del proceso restaurador que se llevaba a cabo en La Habana Vieja por parte de la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC). (ver Tabla 1).

Nótese la variedad de temáticas y unidades de estudio abordados por estas investigaciones que van desde lo educativo, lo concerniente a la salud, el género y a la participación ciudadana, tanto en espacios comunitarios, en grupos vulnerables, organizaciones y hasta las propias formas de la gestión de los proyectos, incluyendo el desempeño de los medios de comunicación locales (radio y televisión). Todo ello tratando de atender al necesario diálogo de la universidad con la sociedad; de la teoría con la práctica social.

Con estos antecedentes en el curso 2008-2009 se puso en práctica una nueva generación de planes de estudios - Plan D - que plantearía con más claridad el perfil profesional del comunicador social hacia los espacios comunitarios y locales, así como a las problemáticas e inquietudes más ciudadanas. Entre los aspectos que se introdujeron en este nuevo plan de estudios se encuentran la creación de una nueva disciplina denominada «Comunicación y desarrollo» que se planteaba en su fundamentación

brindar al estudiante de la carrera de Comunicación Social la posibilidad de conocer e interpretar la complejidad de los procesos comunicativos que se desarrollan en los espacios sociales en los que se producen acciones de carácter educativo que tributan a la transformación social. (MES, 2008, p. 93)

Ello permitió el acercamiento de los estudiantes a estos temas a través de asignaturas obligatorias como Comunicación y Educación; Comunicación para el Desarrollo; Comunicación Educativa; y optativas como Planeamiento estratégico en comunicación educativa; Gestión de comunicación en proyectos de desarrollo local; Educación para la comunicación; Gestión de comunicación en proyectos de desarrollo local y Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos, distribuidas a través de los cinco años de duración de la carrera.

Aparecen nuevos autores como referencias bibliográficas. A saber, Aguaded (1995); De Oliveira Soares (1997); Martínez-de-Toda (1998); Orozco (1999); Kaplún (2002); Peruzzo (2002); Sierra (2002); Gumucio (2004); López-Vigil (2005); Barranquero (2007). También se preparan y editan por el colectivo de profesores de la Disciplina, dos selecciones de lecturas sobre Comunicación y Desarrollo coordinadas por la profesora Rayza Portal Moreno y editado por la casa editorial del Ministerio de la Educación Superior, Félix Varela (2008).

Interesante resulta cómo en 2013 se hace y aprueba un perfeccionamiento del Plan de Estudios de la maestría en Ciencias de la Comunicación que introduce una línea de investigación de Comunicación Educativa y Comunitaria (Facultad de Comunicación, 2013, p.6). Esta a su vez se subdividía en dos sublíneas más detalladas: Comunicación en función del desarrollo con tópicos de investigación como Gestión de comunicación en proyectos de desarrollo; Prácticas comunicativas en espacios locales; Comunicación y cambio social; y Comunicación y Educación con agendas de estudio como Comunicación y Educación ambiental; Comunicación y Educación para la Salud; Comunicación y Educación para la ciudadanía; Educación para la comunicación; Mediación tecnológica en la educación y Comunicación en la educación.

Asimismo, se fue ampliando la incorporación paulatina a importantes proyectos gestionados y acompañados por la Facultad de Comunicación de la Universidad La Habana en articulación con otras organizaciones comprometidas con la justicia eco-social. Destacar el abanico de problemáticas y agendas del desarrollo que estos proyectos abarcan: el trabajo comunitario en barrios de La Habana con vulnerabilidad socioeconómica, el desarrollo psicosocial de niñas, niños y adolescentes en el país, fundamentalmente en aquellos y aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad social, a partir de un programa educomunicativo interdisciplinar concebido desde la Educación Popular; la construcción de género en niñas, niños y adolescentes en edad temprana por la salud integral y por medio del trabajo cultural; el trabajo con medios de comunicación locales como la radio; la formación de competencias y habilidades info-comunicativas en mujeres emprendedoras, de varias comunidades habaneras en desventaja social; la información y comunicación para la gestión del desarrollo en territorios. Ello también implicó la extensión a otras regiones del país como la provincia de Cienfuegos y zonas montañosas; el involucramiento de múltiples actores nacionales (académicos, sociales y comunitarios) e internacionales (la UNESCO, la Embajada Británica, la Ayuda Popular Noruega, entre otros); fuentes de financiamiento y metodologías de trabajo, si bien prevalece la activación de capacidades para la participación social.

A partir de estos cambios también se vio enriquecida la relación con otros actores del trabajo sociocultural, educomunicativo, para la salud, la preservación y cuidado del medio ambiente y con enfoque de género, los cuales trabajan para la transformación social. Entre ellos el Instituto de Investigaciones Culturales Juan Marinello; Escuela Nacional de Salud Pública; el Grupo Estatal Bahía de La Habana; el Proyecto del Parque Metropolitano de La Habana; el Centro Félix Varela; la ONG Oscar Arnulfo Romero (OAR), el Centro de Desarrollo Local (CEDEL) entre otros.

La investigación también fue ocupando un espacio importante y en este período se realizan pesquisas de grado, maestría y doctorado. A nivel doctoral se defienden temas asociados a los medios de comunicación, particularmente la televisión, pero con diferentes aristas, uno enfocado hacia la educomunicación y otro hacia la vinculación de la televisión con el espacio local donde desarrolla sus actividades. Las investigaciones de maestría igualmente trabajan el tema de la comunicación y la educación, una más centrada en la comunicación educativa en los procesos de enseñanza primaria y la otra en la educación para la comunicación. Las tesis de grado si bien mantuvieron la línea investigativa de educomunicación en casi todo el período comprendido entre el 2008 y 2016, abordan otros temas ya tradicionales como las prácticas comunicativas para la participación en procesos organizacionales y destaca la incorporación de la agenda medioambiental, la equidad y dos trabajos de mayor calado como la aproximación al proceso de configuración del perfil del comunicador y la comunicadora en el campo de actuación de la Comunicación para el Desarrollo en el país y la propuesta de bases para un observatorio de comunicación e información para el desarrollo (ver Tabla 1).

Un paso trascendental fue la creación de la cátedra universitaria de Información y Comunicación para el Desarrollo el 20 de septiembre de 2016, la cual combina el apoyo a la actividad docente - investigativa -extensionista de la Facultad en estos temas con la organización de eventos y el fortalecimiento de vínculos interinstitucionales. La misma se plantea como áreas de actuación la gestión de proyectos de desarrollo y la gestión de cooperación internacional.

En 2017 se aprueba el Plan de Estudios E que reduce el tiempo de la carrera a cuatro años, lo cual tiene una incidencia en los fondos horarios presenciales y la amplitud de los contenidos de todas las disciplinas que lo constituyen, incluyendo a Comunicación para el Desarrollo que para este plan fundamenta su existencia en

La atención a los procesos de comunicación que tributan a las agendas del desarrollo, entre las cuales destacan educación, medio ambiente, salud, género, gobernabilidad, economía y ciencia. Se entenderá el desarrollo según las conceptualizaciones críticas y humanistas más actuales, lo que significa entender la dimensión territorial y el carácter dinámico del desarrollo. Resultará clave la problematización en torno a la participación y la educación para la comunicación, procesos de mucha importancia para el empoderamiento ciudadano y la transformación social. Asimismo, se analizarán propuestas metodológicas que permitan la planeación estratégica de esa gestión. Para ello prevé tres asignaturas: Comunicación y Educación; Comunicación para el Desarrollo pertenecientes al currículo base; y Comunicación de agendas de desarrollo del currículo propio. (MES, 2017, p. 331)

Nótese que resulta la fundamentación más abarcadora que se ha formulado en un plan de estudio de la Carrera de Comunicación Social desde su aparición inicial, y la más claramente dimensionada a los aspectos del desarrollo y con matices sobre el cambio social, aunque estos no quedan tan explícitos. Ello habla de la paulatina apropiación de estos contenidos y prácticas por parte de la academia cubana mediante un proceso que ha comprendido alrededor de 20 años, y cuyo devenir ha sido expuesto en el presente ejercicio.

Se incluyen en este plan textos de autores como Servaes (2008), Marí (2010), Tufte, (2015) y Enghel (2017). Además, se elaboran publicaciones cubanas por parte de la academia que tienen que ver con estos temas. Se consolidan los proyectos de trabajo colaborativo e investigación ya creados, así como la presencia en otros liderados por otras instituciones cubanas, pero donde se aporta la mirada info comunicativa que el mismo exige, por ejemplo, la participación en la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral de los Territorios (PADIT). Resulta premiado por la Academia de Ciencias de Cuba el proyecto EnRedEs por los sólidos y extensivos resultados alcanzados en torno a la alfabetización infocomunicacional de actores decisores y la ciudadanía en general en el contexto de la informatización de la sociedad cubana de los dos últimos años. Se suma un nuevo proyecto dedicado a las personas mayores y los actores sanitarios que los atienden en instituciones de cuidados.

Como colofón del devenir e importancia que ha ido identificando y otorgando a los temas de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, la academia cubana ha pautado su evento científico más importante, el ICOM 2019, con el eje central “Infocomunicación, ciudadanía y cambio social, nuevas agendas para un nuevo desarrollo”.

Todo lo que ha venido ocurriendo en la academia cubana en estos temas se puede afirmar que ha estado mediado por la situación económica y social que el país ha estado viviendo, la cual ha demandado nuevos enfoques comunicativos y facilitado su asunción por diferentes actores del escenario cubano, tanto de otros académicos de las ciencias sociales como decisores y protagonistas de las acciones del cambio socioeconómico en los ámbitos macro, meso y microsociales.

La conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista (PCC, 2017) en correspondencia con los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba (PCC, 2011, 2017) y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos (PCC, 2017) proyectan aspiraciones que se encuentran en el latir de los presupuestos de la comunicación para el cambio social.

En estos documentos rectores es explícito el reconocimiento a la información, la comunicación y el conocimiento como un derecho y un bien público, igual que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, en función de una activa participación ciudadana. Para todas ellas se han elaborado políticas públicas (Informatización en julio de 2017 y Comunicación en enero de 2018) que paulatinamente van haciéndose sentir en disposiciones y acciones que todos quisieran más ágiles, pero que marchan junto a otras normativas que impulsan el reordenamiento del país en aras de un mayor y mejor desarrollo humano y social.

La voluntad política y gubernamental en favor de una información oportuna y transparente, así como un accionar comunicativo que conduzca y acompañe la participación ciudadana están formulados. Sin embargo, ello no es garantía de su materialización. Las investigaciones realizadas y aquí analizadas muestran la persistencia de concepciones y prácticas de la comunicación que podrían ser poco aportadoras a estos nobles fines por su linealidad, verticalismo, formalismo y carácter mayoritariamente informativo- divulgativo y propagandista.

Ello requiere, entonces, de la actualización dinámica del marco regulatorio, estructural- organizativo de los procesos de producción y prácticas comunicativas, con un enfoque participativo, que contribuya a articular satisfactoriamente y de forma integrada los procesos en favor de la construcción de sujetos activos, en coherencia con las concepciones teórico-prácticas de la comunicación para el cambio social.

CONCLUSIONES

Si bien los estudios asociados a la comunicación no tradicional puramente mediática más enfocada en los espacios comunitarios con fines educativos, participativos y transformadores comienzan por el nivel postgraduado en Cuba, en la actualidad se observa una transversalización en su enseñanza que comprende también al pregrado. En este nivel de formación no solo se han movido sus contenidos, habilidades, bibliografía, y modos de hacer, sino que también ha marcado y nutrido la investigación y la práctica preprofesional, así como las acciones de vinculación de la carrera de Comunicación Social en estas temáticas con actores sociales e institucionales del proceso e incluso con otras carreras afines como Psicología, Periodismo y Ciencias de la Información en la capital cubana y en otras universidades del país, aunque no tan extensivo y masivo como se pudiera desear.

El balance de las agendas estudiadas se ha movido con una lógica histórica desde Comunicación-Educación; Comunicación-Salud; Comunicación-Género; Comunicación-Medio Ambiente; Comunicación-Medios Comunitarios; Educomunicación; Comunicación para la participación ciudadana y Comunicación-empleo de las tecnologías para la inclusión social. Lo ha hecho acompañando procesos que se han desarrollado en el país en estos tópicos con diagnósticos, sistematizaciones y balances para tomas decisiones, y también con propuestas que han intentado contextualizar lo que dice la teoría y la práctica internacional.

Las metodologías de investigación aplicadas han sido híbridas al emplear métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas, pero ha prevalecido un diseño cualitativo con la investigación acción- participación, la cual ha funcionado para el acercamiento y abordaje de las temáticas, pero no siempre en la introducción de los resultados.

Sus resultados no solo han aportado a un desarrollo académico en el país en estos temas, sino que ha servido de material de consulta para la toma de decisiones a nivel gubernamental, los cuales han visto la luz en un conjunto de documentos, definiciones, regulaciones y políticas.

Los referentes teórico-metodológicos han sido los autores más representativos del campo de estudio en su diversidad geográfica y conceptual, no siempre integrada y sintetizada con lecturas más reflexivas e interpretativas, algo que queda pendiente para la disciplina misma en el país, y para su diálogo con otras, que actualmente se mueven en pos del necesario cambio económico, social y territorial que el país exige y que gubernamental y estatalmente se están planteando y ejecutando (Sociología, Psicología, Administración Pública y Empresarial, Derecho, Informática, entre otras).

La comunicación para el cambio social es un campo en construcción y consolidación en lo educativo, investigativo y las prácticas de actuación profesional, de gran pertinencia en las proyecciones que tiene actualmente el país y que en los dos últimos años ha hecho más amplio su espectro de metas, agendas y estrategias de trabajo y cosechado los más importantes resultados.