INTRODUCCIÓN

A partir de la década de los 70 del siglo xx, el concepto de «género» se convirtió en uno de los elementos medulares de la teoría feminista, al brindar la posibilidad de analizar las relaciones entre las mujeres y los hombres desde una perspectiva que permitía estudiar las diferencias entre los sexos, no solo a partir de las características sexuales, sino del sistema de roles y normas construidos socialmente. A su vez, esto brindó las herramientas necesarias para el establecimiento de una crítica consecuente de las posiciones teórico-filosóficas que concebían estas desigualdades como una realidad determinada por la naturaleza.

Las feministas anglosajonas de la época propusieron el término «género» en su intento por desvelar el determinismo biológico implícito en los conceptos de «sexo» y «diferencia sexual», los cuales, evidentemente, eran empleados con el propósito de justificar las inequidades existentes entre las hembras y los machos de la raza humana en función del conjunto de características biológicas que los diferencian. Lamas (2000) define este concepto como: «el conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres» (p. 3). Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres de México (s. a.) considera al sexo como:

Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres (varón o hembra). Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que las sustentan y las diferencias relativas a la función de la procreación. (p. 44)

A partir del concepto de «género», la antropóloga estadounidense Gayle Rubin (citado por Aguilar, 2008) propone el término «sistema sexo-género»: el sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana y en el que se encuentran las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas. El sistema sexo-género se refiere a los modos en que se interrelacionan las mujeres y los hombres en el marco de una sociedad determinada, y logra comprender las relaciones asimétricas que se producen entre las mujeres y los hombres como producto de las funciones y labores diferenciales socialmente asignadas y de su nivel de poder o subordinación con respecto a los recursos fundamentales.

En la actualidad, debido al auge de la teoría queer (Butler, 2007) y los movimientos LGBTIQ, el sistema sexo-género ha sido muy criticado, debido al binarismo sexo-genérico que propugna y a la consecuente “exclusión” en el discurso de las sexualidades no-hetenormativas. De este modo, surge una nueva perspectiva en el estudio de la noción de género, donde se reconoce la influencia de las realidades socioculturales en el proceso de su construcción. Al decir de Butler (2007):

[…] Como consecuencia, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también es el medio discursivo/cultural a través del cual la `naturaleza sexuada´ o `un sexo natural´ se forma y establece como `prediscursivo´, anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura […]. (p. 55-56)

La asimilación por parte de las personas de los patrones y normas sexo-genéricas establecidas en una sociedad determinada ocurre mediante el proceso de socialización de género. La Diputación de Cádiz (s. a.) lo define como:

Un proceso de aprendizaje por el que se transmiten las creencias, los valores y los comportamientos dominantes de una determinada sociedad, se construyen las relaciones de género y se asignan los papeles diferenciales. A partir de este aprendizaje se interioriza por parte de los hombres y mujeres la división de tareas en función del sexo y se construyen los roles de género que son en realidad los que facilitan en la práctica la discriminación. (s. p.)

A través de la socialización de género, los seres humanos asimilan y reproducen el sistema de normas, valores y pautas de comportamiento implícitos en la praxis sexo-genérica. La construcción de la femineidad y la masculinidad implica la interiorización y reproducción activa por parte de los sujetos de la realidad sociocultural en la que se encuentran inmersos y, a partir de ella, desarrollan formas de pensar, sentir y actuar masculinos, femeninos o ambivalentes; en otras palabras, conforman su identidad de género. Según los Principios de Yogyakarta (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 2007):

[…] la “identidad de género” se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que esta sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. (p. 8)

Las masculinidades y las femineidades no tienen un carácter natural, sino construido, y están condicionadas por el contexto sociocultural y las relaciones de poder establecidas en el seno de la sociedad. Además, dependen del conjunto de visiones, creencias y significados compartidos que, a nivel social, son transmitidos a través del proceso de socialización, y empleados para normar las formas de pensar, sentir y actuar de las personas en relación con el género; es decir, del sistema de relaciones culturales de género.

De acuerdo con del Valle, Apaolaza, Arbe, Cucó, Díez, Esteban, et al. (citado por Colás & Villaciervos, 2007), las representaciones culturales de género se manifiestan a través de los estereotipos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (s. a.) define este término como:

Un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional, y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales. (s. p.)

Los estereotipos tradicionales de género relacionan a las mujeres con la belleza corporal, la sensibilidad afectivo-emocional, el cumplimiento de las tareas del hogar, y el cuidado de niños, niñas y personas de la tercera edad. Por el contrario, estos estereotipos asocian a los hombres con la fortaleza física, la valentía y el equilibrio emocional, y con el cumplimiento de las tareas y funciones que garantizan el sustento familiar. Evidentemente, estas creencias estereotipadas se convierten en la génesis de un sistema de relaciones inequitativas, donde los varones ocupan una posición de superioridad que les brinda la posibilidad de tomar las decisiones más importantes en el seno del hogar; y a las féminas solo les queda la posibilidad de subordinarse al «poder» ejercido por su pareja.

Desde los inicios del siglo xxi se han realizado a nivel internacional muchas investigaciones que se han centrado en el estudio de los estereotipos de género y, dentro de ellas, se deben mencionar los estudios de Colás y Villaciervos (2007), De Sola, Martínez y Meliá (2003), y González (2008), los cuales constituyen los principales antecedentes teóricos y metodológicos de la presente indagación científica. Del mismo modo, en el contexto nacional es preciso hacer referencia al estudio realizado por Pacheco, Cabrera y Mazon (2014) con estudiantes de la facultad de Agronomía y Forestal de la Universidad de Pinar del Río.

A pesar de los avances que se han producido a nivel internacional y nacional en materia de igualdad y equidad de género, aún persisten inequidades que limitan el pleno goce de los derechos humanos por parte de las mujeres y el logro de la igualdad sustantiva. Estas desigualdades se sustentan en la prevalencia de los estereotipos de género y, por este motivo, resulta relevante el desarrollo de investigaciones sobre esta temática. De este modo, en el presente estudio se esbozan los siguientes objetivos:

Caracterizar los estereotipos de género en los (as) adolescentes del Instituto Preuniversitario Urbano “Gerardo Rodríguez Arias”.

Diseñar una propuesta de acción interventiva para el «desmontaje» de los estereotipos de género en los (as) adolescentes del Instituto Preuniversitario Urbano “Gerardo Rodríguez Arias”.

MÉTODOS

La presente investigación se realizó de acuerdo con la metodología mixta; la cual implica la recolección, el análisis, la discusión, y la integración de datos cuantitativos y cualitativos, que propicien la realización de inferencias y una mayor comprensión del fenómeno estudiado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Se utilizó el muestreo intencional o no probabilístico, lo que posibilitó identificar los estereotipos de géneros presentes en los (as) adolescentes del Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) “Gerardo Rodríguez Arias”, del municipio Amancio Rodríguez, en la provincia Las Tunas, Cuba.

PARTICIPANTES

La muestra utilizada en este estudio estuvo conformada por un total de 167 estudiantes pertenecientes a décimo y onceno grado. De los (as) participantes 112 eran mujeres (67,07 %) y 55 hombres (32,93 %) con edades comprendidas entre 15 y 17 años de edad. Es necesario señalar que la composición por sexo/género de esta muestra, evidentemente favorable a las mujeres, responde a la composición de la matrícula de estos grados y de la institución educativa en su conjunto, cuestión relacionada con las diferencias de género en relación con las materias y carreras preferidas por los chicos (as) y que será analizada posteriormente con mayor profundidad.

El criterio de inclusión utilizado responde a la permanencia de los (as) estudiantes en el centro escolar por un período no inferior a un año, con el propósito de diseñar y aplicar una propuesta de acción interventiva que favorezca el «desmontaje» de los estereotipos de género identificados durante la investigación. Por este motivo fueron excluidos los alumnos (as) de duodécimo grado e incluidos, como se mencionó con anterioridad, los (as) estudiantes de décimo y onceno grados.

MEDICIÓN

De la perspectiva investigativa cuantitativa se aplicó una encuesta tipo Likert -con cinco alternativas de respuestas-, conformada por 50 ítems y organizada en 6 dimensiones. Para el diseño del instrumento de medición se tomaron en consideración las encuestas de Colás & Villaciervos (2007); De Sola, Martínez & Meliá (2003) y González (2008), y se adaptaron los ítems al contexto donde se realizó la presente investigación y al criterio de los autores. Las dimensiones utilizadas en este instrumento de medición y sus variables se mencionan a continuación:

Expresión de emociones y sentimientos: tristeza y dolor, equilibrio emocional, actitudes empáticas, sentimientos de amor, muestras de cariño.

Comportamiento: aquellos más valorados socialmente, resolución de conflictos, movilidad.

Responsabilidades en el hogar: sustento económico, tareas a cumplir, planificación familiar, toma de decisiones.

Preferencias, competencias y habilidades profesionales: materias preferidas, resultados académicos, aptitudes profesionales, roles de liderazgo.

Equidad de género: trabajos a desempeñar, diversidad sexual, igualdad ciudadana, equidad en la actividad física.

Pareja y sexualidad: rol de conquista, iniciativa en las relaciones sexuales, autosatisfacción sexual, impulsos sexuales, atractivo físico, cuidado de la apariencia física.

La validez del instrumento de medición se determinó mediante el criterio de expertos desarrollado a través del método Delphi y su confiabilidad se midió a través del cálculo del coeficiente alfa de Cronbach. El instrumento de medición diseñado obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 0,906, lo que pudiera considerarse como muy alta y denota de altos niveles de confiabilidad (Mateo, 2012 citado por Tuapanta, Duque y Mena, 2017).

De la metodología cualitativa se empleó el «taller de reflexión», el cual es una técnica proyectiva que posibilita un alto nivel de comprometimiento de los (as) participantes con las temáticas analizadas. En el presente estudio se realizaron ocho sesiones o talleres reflexivos (una por cada grupo de clases). En estas se promovió el debate abierto y democrático sobre los temas relacionados con cada uno de los ítems propuestos en la encuesta. Además, se hizo énfasis en el «desmontaje» de los mitos y estereotipos de género que aún persisten en nuestra sociedad y, por último, se reflexionó sobre cómo les gustaría a los chicos y chicas que fueran las relaciones de género en el futuro.

PROCEDIMIENTO

El acceso a los (as) participantes en la investigación se realizó a través de la dirección del Instituto Preuniversitario Urbano “Gerardo Rodríguez Arias”. En este sentido, los investigadores presentaron una solicitud por escrito en la que se hacía referencia a los objetivos del estudio, el procedimiento a seguir y la confidencialidad de los datos recolectados. Esta propuesta fue presentada y discutida en el Consejo de Dirección de la institución y aprobada en septiembre de 2020.

Luego de la aprobación por parte del órgano directivo se inició el proceso investigativo, el cual se realizó entre los meses de octubre y diciembre de 2020. Primeramente, se identificaron los grupos de décimo y onceno grados (ocho grupos) y se hizo la presentación de la investigación, con énfasis en los propósitos de esta y en el anonimato de los instrumentos a emplear. Luego, se solicitó a los (as) adolescentes su participación y se aplicó el consentimiento informado y la encuesta. Por último, en una sesión independiente, se impartió el taller de reflexión (uno por cada grupo de clases).

ANÁLISIS DE LOS DATOS

El análisis de los datos se hizo, en la parte cuantitativa, mediante la comparación de frecuencias y totales; a partir de este punto se calcularon los porcentajes para cada dimensión y variable identificada. En la parte cualitativa se utilizó el procedimiento de análisis cualitativo para generar categorías o temas propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014), lo que permitió alcanzar una adecuada triangulación de los datos. Lo obtenido, a partir de la perspectiva metodológica cuantitativa, se analizó mediante el software estadístico IBM SPSS Statistics versión 25 y se presentó en forma de porcentajes.

RESULTADOS

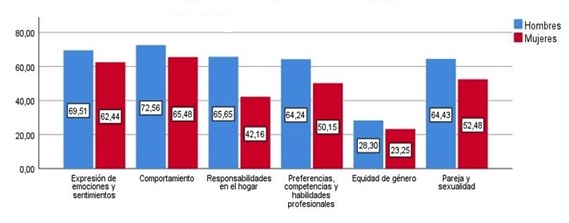

Los resultados del procesamiento y el análisis de la información fueron organizados a partir de seis dimensiones caracterizadoras de los estereotipos de género: expresión de emociones y sentimientos; comportamiento; responsabilidades en el hogar; preferencias, competencias y habilidades profesionales; equidad de género; y pareja y sexualidad. La Figura 1 muestra los porcentajes promedios de cada una de estas dimensiones en función del sexo/género.

Estos resultados evidencian un alto nivel de incidencia de los estereotipos de género en los (as) adolescentes que formaron parte del estudio con porcentajes promedios cercanos o superiores al 50 % en casi todas las dimensiones en ambos sexos/géneros. No obstante, en todas las dimensiones los varones reproducen estas creencias estereotipadas en mayor medida que las hembras, lo que evidentemente está vinculado con la “intención” de los hombres de mantener el sistema de relaciones inequitativas propias del patriarcado y que los coloca en una posición de superioridad con respecto a las mujeres.

Por otro lado, las dimensiones donde se obtienen mayores y menores porcentajes son el «comportamiento» y la «equidad de género», respectivamente. De acuerdo con el criterio de los autores, los resultados porcentuales de la dimensión «comportamiento» se encuentran relacionados con una enraizada cultura patriarcal, que define las conductas aceptables o inaceptables para uno u otro sexo/género y que, de forma evidente, contribuye al desarrollo de creencias estereotipadas en los (as) adolescentes. En el caso de la dimensión «equidad de género», se estima que el porcentaje obtenido se encuentra relacionado con la implementación de políticas y medidas, por parte del Estado, para contribuir al logro de la plena igualdad de posibilidades y oportunidades entre los hombres y las mujeres.

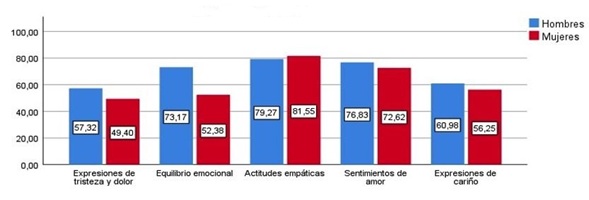

La dimensión «expresión de emociones y sentimientos» describe los estereotipos de género referentes a las manifestaciones emocionales y afectivas. El porcentaje promedio obtenido fue de 69,51 % en los chicos y 62,44 % en las chicas (Fig. 1), lo que evidencia un alto nivel de interiorización de los estereotipos de género. La Figura 2 expone los porcentajes de las variables que integran esta dimensión.

La variable «expresiones de tristeza y dolor» se refiere a cómo la sociedad define las formas diferenciadas en que las mujeres y los hombres deben exteriorizar su sufrimiento y aflicción; se obtuvo un 57,32 % en los chicos y un 49,40 % en las chicas (Fig. 2). Estos datos evidencian una alta incidencia de las creencias estereotipadas; sin embargo, tanto hembras como varones, generalmente, rechazan el estereotipo de que «los hombres no lloraní. Estos resultados son similares a los obtenidos por Colás y Villaciervos (2007), quienes obtuvieron porcentajes de 62,15 % en los varones y 49,55 % en las hembras. Por otro lado, son superiores a los de Serrano y Marín (2017) y Pérez y Suasnavas (2019), quienes alcanzaron valores en los chicos de 45,30 % y 49,00 % y en las chicas de 41,70 % y 34,00 %, respectivamente.

El análisis de estos resultados permite afirmar que existe una mayor «flexibilidad» en relación con la posibilidad de los varones de expresar sentimientos y emociones, sin ser cuestionados en su «masculinidad» por ello. Se puede visualizar la resistencia de los chicos a perpetuar el «ideal» de varón impuesto por la cultura patriarcal, que los obliga a ser fuertes e insensibles a las «debilidades humanas». Esto provoca la «mutilación» de las cualidades afectivo-comunicativas indispensables para garantizar una efectiva convivencia de pareja, familiar y social. Sin embargo, muchas chicas siguen reproduciendo este estereotipo, pues conciben su ideal de varón con hombres «fuertes física y emocionalmente» y capaces de protegerlas. Además, tanto hembras como varones consideran «normal» que las mujeres puedan llorar públicamente sin ninguna limitación, lo que evidencia que aún se percibe a las féminas como seres frágiles e incapaces de controlar sus sentimientos y emociones.

La variable «equilibrio emocional» hace referencia al logro o no de respuestas emocionales adecuadas hacia el entorno en dependencia del sexo/género de la persona. Esta fue percibida con un puntaje del 73,17 % en el caso de los varones y 52,38 % por las hembras (Fig. 2), lo que muestra un alto nivel de interiorización de los estereotipos de género. Estos datos son inferiores a los obtenidos por Nalukwago, Van den Borne, Mukisa, Bufumbo, McClain, Field et al. (2019), quienes obtuvieron valores de 79,00 % en los chicos y 78,00 % en las chicas. En relación con el estudio de Pérez (2014), quien obtuvo porcentajes de 63,20 % en los varones y 56,30 % en las hembras, se puede apreciar que son superiores en los primeros, pero inferiores en las segundas.

Se piensa, sobre todo los varones, que las mujeres resultan nerviosas e inseguras y que los hombres son equilibrados y seguros de sí mismos. Los estereotipos de género relacionados con la visión de un hombre fuerte física y emocionalmente, seguro de sus posibilidades y con la «capacidad» de proteger a su pareja aún se mantienen. Por el contrario, a las mujeres se les percibe como frágiles, delicadas y merecedoras de los cuidados del varón. La diferencia significativa en los porcentajes obtenidos por las hembras y los varones expresa la intención de muchas chicas de cambiar estas creencias estereotipadas, y demostrar que pueden enfrentar las dificultades de la existencia con valor y entereza; evidentemente, por el contrario, los varones pretenden mantener su estatus como los miembros «fuertes» de la sociedad.

La variable «actitudes empáticas» se refiere a la capacidad diferenciada de las mujeres y los hombres de percibir los pensamientos, los sentimientos y las emociones de las personas que los rodean y ser capaces de sentirlos como propios. El puntaje obtenido fue de 79, 27 % en los chicos y 81, 55 % en las chicas (Fig. 2), lo que demuestra una alta presencia de creencias estereotipadas. Estos resultados son similares a los obtenidos por Serrano y Marín (2017), quienes obtuvieron valores de 81,30 % en los chicos y 79,20 % en las chicas, aunque con la particularidad de que los mayores porcentajes fueron obtenidos por las hembras. Además, estos valores son superiores a los alcanzados por Colás y Villaciervos (2007) y Pérez y Suasnavas (2019), quienes obtuvieron porcentajes en los chicos de 65,10 % y 73,00 %, y en las chicas de 66,20% y 74,00 %, respectivamente; valores que son inferiores a los de la presente investigación, pero donde también las chicas alcanzan los porcentajes más altos.

El análisis y la interpretación de los datos obtenidos sobre esta variable posibilitan afirmar que persisten los roles masculinos y femeninos tradicionales, referidos a que las mujeres tienen una mayor tendencia que los hombres a desarrollar actitudes y comportamientos empáticos. Esta percepción tiene una gran influencia en las intenciones profesionales de las féminas, pues las «orienta» hacia labores donde el altruismo y la empatía resultan esenciales para un ejercicio profesional eficiente, tales como: medicina, enfermería, psicología, etcétera. Por otro lado, el porcentaje obtenido por los varones es menor que en las hembras, lo que evidencia la necesidad psicológica de algunos chicos de que se les deje de percibir como personas duras e insensibles.

La variable «sentimientos de amor» está relacionada con las diferencias que la sociedad asigna a los hombres y las mujeres con respecto a la capacidad de experimentar el amor profundo. Esta variable se percibió con un puntaje de 72,62 % en las hembras y 76,83 % en los varones (Fig. 2), lo que manifiesta un alto nivel de presencia de los estereotipos de género. Estos resultados son similares a los obtenidos por Colás y Villaciervos (2007), quienes obtuvieron valores de 72,00 % en las chicas y 74,90 % en los chicos; e inferiores a los de Serrano y Marín (2017) que obtienen valores de 83,30 % en las hembras y 84,40 % en los varones. Con respecto al estudio de Pérez y Suasnavas (2019), quienes alcanzaron porcentajes de 79,00 % en las mujeres y 68,00 % en los hombres, se puede apreciar que es inferior en las primeras y superior en los segundos.

La información recopilada posibilita afirmar que aún se considera que las mujeres suelen enamorarse con facilidad y que los hombres pueden mantener varias relaciones sin llegar a implicarse sentimentalmente. Esta situación es expresión de los estereotipos masculinos y femeninos sobre las relaciones amorosas, consistentes en que las chicas deben mantener relaciones esencialmente monogámicas si no son denigradas socialmente; sin embargo, los chicos tienen la «posibilidad» de mantener varias relaciones de forma simultánea y, cuando son capaces de alcanzar este «estándar», logran un alto nivel de notoriedad social.

La variable «expresiones de cariño» está referida a las diferencias, socialmente asignadas a las mujeres y los hombres, en relación con la efusividad de las manifestaciones de afecto entre las personas del mismo sexo/género. El porcentaje obtenido fue de 60,98 % en los varones y 56,25 % en las hembras (Fig. 2); resultados que permiten afirmar la existencia de una alta incidencia de las creencias estereotipadas en la muestra analizada. Estos resultados son superiores a los obtenidos por Serrano y Marín (2017) y Pérez y Suasnavas (2019), quienes obtuvieron valores en los chicos de 57,85 % y 51,50 % y en las chicas de 30,20 % y 44,50 %, respectivamente. En el estudio de Colás y Villaciervos (2007), quienes alcanzaron porcentajes de 68,35 % en los varones y 46,00 % en las hembras, se aprecia que es inferior en los primeros y superior en las segundas.

Se considera que las mujeres suelen ser cariñosas, y se visualiza como normal que se besen, abracen y se tomen de las manos. Por el contrario, se concibe a los hombres como poco cariñosos y no se valora positivamente que manifiesten dichas expresiones de afecto; incluso, algunos (as) de los chicos (as) estiman que los varones que se besan entre sí suelen ser homosexuales. Los estereotipos y las normas de género existentes en la sociedad cubana actual todavía establecen diferencias de género en relación con la expresión de los sentimientos de cariño. De este modo, las mujeres tienen mayor «libertad» para exteriorizar su afectividad; sin embargo, los hombres encuentran mayores limitaciones para manifestar dichos sentimientos, y hasta pueden llegar a resultar cuestionados en su identidad de género y orientación sexual por este motivo.

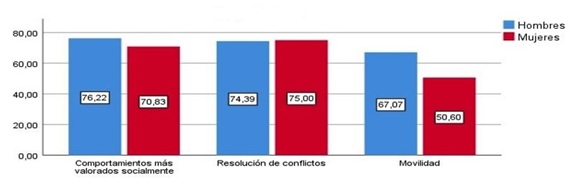

La dimensión «comportamiento» describe los estereotipos relativos a las variaciones conductuales pautadas por la sociedad en dependencia del sexo/género de la persona. El porcentaje promedio obtenido fue de 72,56 % en los varones y 65,48 % en las hembras (Figura 1). Estos datos posibilitan corroborar la existencia de un alto nivel de interiorización de los estereotipos de género. La Figura 3 muestra los porcentajes de las variables que integran esta dimensión:

La variable «comportamientos más valorados socialmente» se refiere a las conductas más apreciadas por la sociedad en función del sexo/género de la persona. Esta variable se percibió con un puntaje de 70,83 % en las chicas y 76,22 % en los chicos (Fig. 3), lo que permite asegurar que existe una alta incidencia de creencias estereotipadas en la muestra analizada. Estos resultados son superiores a obtenidos por Colás y Villaciervos (2007) y Serrano y Marín (2017), quienes alcanzaron valores en las chicas de 57,50 % y 64,60 % y en los chicos de 54,50 % y 54,00 %, respectivamente. Asimismo, son superiores a los valores obtenidos por Rodríguez (2017), quien obtuvo porcentajes de 59,00 % en las hembras y 58,00 % en los varones.

La variable «resolución de conflictos» hace alusión a las diferencias de género socialmente determinadas en cuanto al uso de la violencia o el diálogo a la hora de resolver las discrepancias interpersonales. El puntaje obtenido fue de 75 % en los varones y 74,39 % en las hembras (Fig. 3), lo que evidencia un alto nivel de asimilación de los estereotipos de género. Estos resultados son superiores a los obtenidos por Serrano y Marín (2017) y Rodríguez (2017), quienes obtuvieron valores de 50,00 % y 46,00% en los chicos y 61,45 % y 58,00 % en las chicas, respectivamente; aunque con la peculiaridad de que los mayores porcentajes fueron obtenidos por los varones. Del mismo modo, estos valores son superiores a los obtenidos por Colás y Villaciervos (2007) quienes alcanzaron valores de 50,25 % en los hombres y 42,40 % en las féminas.

La interpretación de los datos obtenidos en las dos variables analizadas con anterioridad permite comprender que tanto chicos como chicas valoran como acertadas una serie de creencias erróneas relacionadas con la conducta que deben mantener las personas en dependencia de su sexo/género. Lamentablemente, aún se piensa que los varones deben ser valientes, agresivos, fogosos y que tienen una mayor tendencia a resolver sus conflictos de forma violenta; por el contrario, las mujeres se representan como vulnerables, débiles, pasivas, miedosas y que, por lo general, resuelven sus discrepancias mediante el diálogo. Además, se debe señalar que las hembras reproducen este estereotipo en mayor medida que los varones, lo que está relacionado con la tendencia de muchas féminas de sentirse atraídas por hombres «rudos» y capaces de «defenderlas».

La variable «movilidad» está relacionada con las limitaciones producto de la cultura patriarcal y el libre desplazamiento de las féminas en los espacios públicos. El porcentaje alcanzado en esta variable fue de 67,07 % en los chicos y 50,60 % en las chicas (Fig. 3), lo que manifiesta un alto nivel de interiorización de las creencias estereotipadas. Estos resultados son superiores a los obtenidos por González (2008) y Sánchez (2011), quienes obtienen porcentajes de 24,20 % y 44,00 % en los chicos y en las chicas de 5,50 % y 26,30 %, respectivamente.

El análisis de la información obtenida posibilita asegurar que, sobre todos los chicos, consideran que las mujeres deben regresar a casa más temprano y evitar calles, espacios o lugares apartados y con escasa iluminación. Estas consideraciones están relacionadas con los rezagos de la cultura patriarcal, que hace dueños a los hombres del espacio público y somete a las mujeres a los límites del hogar (espacio privado). Todavía se piensa que las mujeres deben evitar lugares «peligrosos» para no convertirse en víctimas de diferentes tipos de agresiones físicas o verbales, tales como: piropos de mal gusto, ofensas, manoseos, violaciones, feminicidios, entre otras. Lamentablemente, en lugar de enseñar a los varones a mantener comportamientos alejados del acoso y de la violencia, desde la familia y el resto de los agentes de socialización, se educa a las féminas para que tomen las medidas pertinentes para no sufrir estos ataques sin importar que se limite su derecho a la libre movilidad.

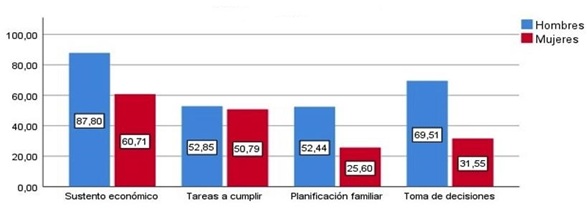

La dimensión «responsabilidades en el hogar» se refiere a la división que las sociedades realizan del trabajo entre los hombres y las mujeres, de acuerdo con los roles y las normas de género socialmente determinadas. Este fenómeno se conoce como «división sexual del trabajo», tiene una determinación sociohistórica e implica que las féminas son las encargadas de la realización de las tareas hogareñas y del cuidado de las demás personas sin recibir remuneración alguna por ello, lo que perpetúa su dependencia del varón y las confina al espacio privado. El puntaje promedio obtenido fue de 65,65 % en los chicos y 42,16 % en las chicas (Figura 1). Estos resultados permiten afirmar que existe un alto nivel de asimilación de las creencias estereotipadas en las personas estudiadas. La Figura 4 muestra los porcentajes de las variables que componen esta dimensión.

La variable «sustento económico» hace referencia a la asignación que la sociedad realiza sobre quién es la persona encargada de garantizar los bienes y recursos que posibiliten la satisfacción de las necesidades familiares. En el sistema patriarcal esta responsabilidad recae sobre los hombres, lo que los coloca en una posición de poder con respecto a las mujeres. El porcentaje obtenido en esta variable fue de 87,80 % en los varones y 60,71 % en las hembras (Fig. 4), lo que evidencia un alto nivel de interiorización de los estereotipos de género estudiados. Estos resultados son superiores a los obtenidos por Colás y Villaciervos (2007) y Serrano y Marín (2017), quienes alcanzaron porcentajes de 33,00 % y 43,80 % en los chicos y en las chicas de 20,30 % y 31,30 %, respectivamente. Asimismo, estos valores fueron mayores a los obtenidos por Pérez y Suasnavas (2019), quienes obtuvieron porcentajes de 57,00 % en los hombres y 47,00 % en las féminas.

Sobre todo, los chicos consideran que la responsabilidad del sustento económico del hogar recae en los hombres. A pesar de la igualdad en el trabajo existente en Cuba y de que en muchas ocasiones las mujeres devengan salarios superiores a los de su pareja, se mantiene el estereotipo de que el varón es el «proveedor» del hogar (cumplimiento del rol productivo); por consiguiente, debe garantizar los medios de subsistencia fundamentales para su familia. Los autores estiman que en los últimos años esta creencia estereotipada se ha «reforzado» debido a la influencia de un conjunto de factores económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales se destaca el auge de congregaciones religiosas de orientación cristiana que promulgan una organización de la familia basada en el patriarcado y que coloca a las féminas en una posición de «inferioridad» con respecto a los varones.

La variable «tareas a cumplir» hace alusión a las labores diferenciadas que las mujeres y los hombres deben cumplir en el seno familiar en dependencia de su sexo/género. El puntaje alcanzado fue de 50,79 % en las chicas y 52,85 % en los chicos (Fig. 4), resultados que manifiestan una alta asimilación de los estereotipos de género. Estos resultados son superiores a los de Colás y Villaciervos (2007) y Serrano y Marín (2017), quienes obtuvieron valores en las féminas de 20,30 % y 31, 30 % y en los hombres de 33,00 % y 43,80 %, respectivamente. En relación al estudio de Pérez y Suasnavas (2019), quienes alcanzaron porcentajes de 47,00 % en las hembras y 57,00 % en los varones, se aprecia que es mayor en las mujeres e inferior en los hombres.

El análisis de la información obtenida posibilita afirmar que todavía se piensa que los varones tienen menos habilidades para el cuidado de los (as) niños (as) personas enfermas y de la tercera edad, y que las mujeres deben garantizar el cumplimiento de las tareas del hogar y la atención de los infantes. Esto se relaciona con el cumplimiento del rol productivo por parte de los hombres y el reproductivo por parte de las mujeres. Del mismo modo, se considera que los bebés necesitan una mayor cercanía de la madre y se responsabiliza a las féminas de la satisfacción de todas las necesidades de los neonatos. En este estereotipo se obvia que, aunque las necesidades de alimentación para los párvulos que usan la lactancia como única fuente de alimentación solo pueden satisfacerse por la madre, en el resto de las necesidades fisiológicas y afectivas los padres pueden desempeñar un papel relevante. Esta situación evidencia cómo los roles productivos y reproductivos aún condicionan inequidades en la distribución de las tareas y responsabilidades del hogar, lo que provoca en las mujeres la «sobrecarga de roles» con los consiguientes efectos negativos sobre su salud física y psicológica.

La variable «planificación familiar» se refiere a las responsabilidades y el poder de decisión de cada miembro de la pareja en cuanto al uso de métodos anticonceptivos y a la elección del momento para tener descendencia. El porcentaje alcanzado en esta variable fue de 52,44 % en los varones y 25,60 % en las hembras (Fig. 4), lo que demuestra un alto nivel de interiorización de los estereotipos de género en los hombres, pero no en las féminas. Estos datos tienen relación con el estudio de Palermo, Chzhen, Balvin, Kajula y Tanzania Adolescent Cash Plus Evaluation Team (2020), quienes alcanzaron porcentajes de 50,70 % en los chicos y 57,80 % en las chicas, al resultar similares en los varones, pero inferiores en las hembras. También con el estudio de Ahmad y Afifi (2005), quienes obtuvieron porcientos de 44,30 % en los hombres y 39,40 % en las mujeres, al ser superiores en los primeros, pero inferiores en las segundas.

El análisis de estos datos posibilita visualizar que, fundamentalmente los varones, consideran que las mujeres tienen mayor responsabilidad en evitar embarazos; sin embargo, piensan que los hombres son los encargados de decidir el momento adecuado para tener hijos o hijas. Esta situación muestra la persistencia de los roles y estereotipos tradicionales propios de la cultura patriarcal, que les impone a las féminas el cumplimiento de un abanico amplio de «responsabilidades», tales como la anticoncepción; esto las subordina en las posibilidades de toma de decisiones con respecto a los hombres.

La variable «toma de decisiones» se refiere al poder que se les asigna a los varones para tomar las decisiones más importantes en el marco de las relaciones familiares y de pareja. El porcentaje alcanzado en esta variable fue de 31,55 % en las chicas y 69,51 % en los chicos (Fig. 4), lo que muestra un alto nivel de interiorización de las creencias estereotipadas en los varones, pero no en las hembras. Estos resultados, en comparación con el estudio de Calvo (2015), quien obtuvo porcentajes de 35,30 % en las chicas y 31,60 % en los chicos, son inferiores en las primeras pero superiores en los segundos. En relación con el estudio de Palermo, Chzhen, Balvin, Kajula y Tanzania Adolescent Cash Plus Evaluation Team (2020), quienes obtuvieron valores de 63,93 % en las hembras y 59,33 % en los varones, resultan inferiores en las primeras y superiores en los segundos. Además, con respecto a la investigación de Ahmad y Afifi (2005), quienes alcanzaron valores de 48,83 % en las mujeres y 64,50 % en los hombres, se muestran inferiores en las primeras pero superiores en los segundos.

Fundamentalmente los varones opinan que las decisiones más importantes en la pareja y el hogar recaen sobre los hombres y que las mujeres deben respetarlas. Esto se relaciona con las atribuciones que le confiere el patriarcado al hombre como «cabeza de familia» y, por este motivo, toma las decisiones familiares más importantes. Además, en estas afirmaciones se puede vislumbrar la contradicción existente entre los varones, que pretenden mantener su status quo como «dominadores», y las chicas, que intentan librarse de la opresión masculina.

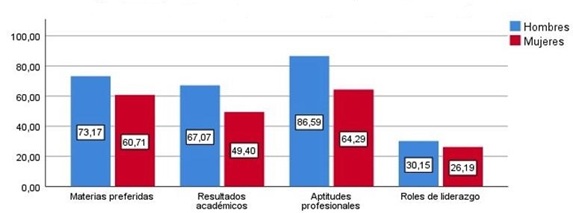

La dimensión «preferencias, competencias y habilidades profesionales» describe las creencias estereotipadas referentes a las diferencias de género que la sociedad norma en relación con el conjunto de inclinaciones, aptitudes y destrezas imprescindibles para el desempeño eficiente de cualquier actividad profesional. El porcentaje promedio obtenido fue de 64,24 % en los varones y 50,15 % en las hembras (Fig. 1). Estos datos corroboran la existencia de un alto nivel de interiorización de los estereotipos de género. La Figura 5 muestra los porcentajes de las variables que integran esta dimensión.

La variable «materias preferidas» se refiere a las diferencias, socialmente condicionadas, entre hombres y mujeres en cuanto a sus asignaturas predilectas. Esta variable se percibió con un puntaje de 73,17 % en los chicos y 60,71 % en las chicas (Fig. 5), lo que permite asegurar que existe una alta incidencia de creencias estereotipadas en la muestra analizada.1

La variable «resultados académicos» hace alusión a los estereotipos relacionados con el perfil de las asignaturas donde, de forma diferenciada, los hombres y las mujeres obtienen mejores calificaciones. El puntaje alcanzado fue de 67,07 % en los chicos y 49,40 % en las chicas (Fig. 5), resultados que manifiestan una alta asimilación de los estereotipos de género. Estos resultados son superiores a los de Colás y Villaciervos (2007) y Serrano y Marín (2017), quienes obtuvieron valores en los varones de 52,55 % y 60,95 % y en las hembras de 37,95 % y 46,70 %, respectivamente. Del mismo modo, estos valores son mayores que los obtenidos por Pérez y Suasnavas (2019) quienes obtienen porcentajes de 63,50 % en los hombres y 34,50 % en las féminas.

La variable «aptitudes profesionales» se relaciona con las creencias estereotipadas concernientes a las diferencias de género existentes en relación con el perfil de las capacidades para el cumplimiento de determinados roles y tareas profesionales. El porcentaje alcanzado en esta variable fue de 64,29 % en las chicas y 86,59 % en los chicos (Fig. 5), lo que muestra un alto nivel de interiorización de las creencias estereotipadas. Estos resultados son superiores a los obtenidos por Colás y Villaciervos (2007) y Serrano y Marín (2017), quienes alcanzaron valores en las chicas de 48,47 % y 47,43 % y en los chicos de 61,63 % y 65,63 %, respectivamente. Asimismo, estos valores son mayores que los obtenidos por Pérez y Suasnavas (2019), quienes obtuvieron porcentajes de 46,25 % en las hembras y 46,50 % en los varones.

La interpretación de los datos recopilados sobre las tres variables mencionadas con anterioridad permite asegurar que persisten consideraciones estereotipadas, sobre todo en los hombres, en relación con las asignaturas preferidas, los resultados académicos y las aptitudes profesionales, atribuidos a uno u otro sexo/género. De esta forma, se piensa que los elementos mencionados con anterioridad adquieren una configuración más afín a las ciencias sociales y humanas en el caso de las mujeres y más relacionada con las ciencias exactas en los hombres.

La variable «roles de liderazgo» se refiere a los estereotipos vinculados con las diferencias existentes entre hombres y mujeres en el desarrollo de habilidades, que permiten guiar a las demás personas hacia la consecución de determinadas metas y objetivos. El porcentaje alcanzado en esta variable fue de 30,15 % en los chicos y 26,19 % en las chicas (Fig. 5), lo que expresa un bajo nivel de interiorización de las creencias estereotipadas. Estos resultados son superiores a los obtenidos por González (2008) y Sánchez (2011), quienes obtuvieron porcentajes en los varones de 27,40 % y 15,95 % y en las hembras de 13,90 % y 4,25 %, respectivamente.

La mayoría de los sujetos que participaron en la investigación piensan que las mujeres poseen las mismas actitudes y capacidades que los hombres para la asunción de roles de liderazgo. Esta consideración se encuentra relacionada con el desempeño de las mujeres cubanas, con altos niveles de eficiencia y calidad, y grandes cargos en la dirección del Estado y el Gobierno, lo que ha propiciado que a nivel social exista una valoración positiva del liderazgo femenino. Además, en el caso particular del centro educativo donde se realizó la investigación, los chicos y chicas hicieron referencia a una exdirectora a la que relacionan con el más alto desempeño de las funciones de dirección, lo que, evidentemente, ha influido de forma notable en sus criterios sobre esta temática.

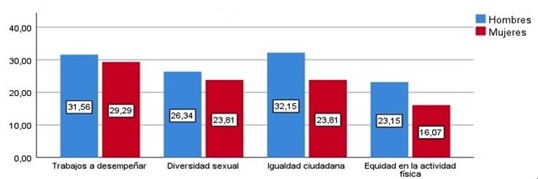

La dimensión «equidad de género» describe los estereotipos de género relacionados con los derechos, las responsabilidades, y las oportunidades que poseen las mujeres y los hombres. El porcentaje promedio obtenido fue de 28,30 % en los varones y 23,25 % en las hembras (Fig. 1). Estos datos corroboran la existencia de un bajo nivel de interiorización de los estereotipos de género. La Figura 6 muestra los porcentajes de las variables que integran esta dimensión.

La variable «trabajos a desempeñar» se refiere a las creencias estereotipadas acerca de las aptitudes de las mujeres y los hombres para el desempeño de determinadas labores u oficios. El porcentaje alcanzado en esta variable fue de 31,56 % en los varones y 29,29 % en las hembras (Fig. 6), lo que exhibe un bajo nivel de interiorización de las creencias estereotipadas. Estos resultados son superiores obtenidos por Sánchez (2011), quien obtuvo porcentajes de 20,95 % en los chicos y 9,25 % en las chicas. En relación al estudio de González (2008), quien obtiene valores de 39,25 % en los hombres y 24,55 % en las féminas, es inferior en los primeros pero superior en las segundas.

Los chicos y las chicas consideran que las mujeres y los hombres pueden realizar los mismos trabajos sin ninguna limitación. Los autores consideran que esta visión se encuentra relacionada con las leyes y políticas implementadas por el Estado para favorecer la equidad de género en el trabajo, lo que ha favorecido que las féminas puedan desempeñarse en profesiones o labores que tradicionalmente habían sido pensadas para los hombres: ordeñadoras, operadoras de equipos pesados, cortadoras de caña de azúcar, entre otras. De esta forma, puede concluirse que estas disposiciones gubernamentales han propiciado una mayor flexibilización de este estereotipo con sus consiguientes efectos positivos en el ámbito laboral cubano.

La variable «diversidad sexual» hace alusión a los estereotipos relacionados con los derechos de las personas LGBTIQ. El porcentaje alcanzado fue de 23,81 % en las chicas y 26,34 % en los chicos (Fig. 6), resultados que manifiestan una baja asimilación de los estereotipos de género. Estos resultados son inferiores a los de Palermo, Chzhen, Balvin, Kajula y Tanzania Adolescent Cash Plus Evaluation Team (2020), quienes obtuvieron porcentajes de 72,20 % en las hembras y 71,50 % en los varones; y superiores a los del estudio del Equipo de Género del Centro de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2016) quienes alcanzaron valores de 6,05 % en las féminas y 8,40 % en los hombres.

El análisis de los datos recopilados permite afirmar que existe una actitud favorable hacia el respeto de las personas sexodiversas; en particular, el derecho al matrimonio y a la adopción de infantes. Los autores consideran que esta postura se encuentra relacionada con dos factores esenciales: en primer lugar, la labor realizada durante más de tres décadas por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) en aras de favorecer el respeto de los derechos de la comunidad LGBTIQ en Cuba; y, en segundo lugar, el debate previo a la aprobación de la Constitución de la República de 2019, en el cual, por iniciativa gubernamental se intentó establecer el matrimonio igualitario como un prerrogativa constitucional. Aunque este principio no se aprobó finalmente, lo que estuvo condicionado, entre otros factores, por la influencia de grupos religiosos cristianos y los estereotipos heteronormativos enraizados profundamente en las personas más adultas, los resultados de esta investigación sugieren que el mensaje de «igualdad» ha tenido una influencia favorable en las más nuevas generaciones.

La variable «igualdad ciudadana» se refiere a los estereotipos relativos al conjunto de obligaciones, derechos y deberes que las mujeres y los hombres ostentan en una determinada sociedad. El porcentaje alcanzado fue 23,81 % en las hembras y 32,15 % en los varones (Fig. 6), lo que expresa un bajo nivel de interiorización de las creencias estereotipadas. Estos resultados son superiores a los de Ahmad y Afifi (2005), quienes obtuvieron porcentajes de 28,30 % en los varones y 10,00 % en las hembras. En relación al estudio del Equipo de Género del Centro de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2016), quienes alcanzaron valores 29,95 % en las chicas y 26,33 % en los chicos, es inferior en las mujeres, pero superior en los hombres.

Los resultados obtenidos posibilitan aseverar que, tanto hembras como varones, consideran que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y la sociedad, en vínculo con el principio de la igualdad de género refrendado en la Constitución de la República de Cuba, y que se materializa en políticas y leyes que garantizan oportunidades similares para acceder a la educación, el trabajo, la salud y la seguridad social; competir por los cargos de elección popular; gozar de libertades para la elección de la pareja y la conformación de la familia; participar en la solución de las problemáticas que afectan a la comunidad; entre otros derechos humanos.

La variable «equidad en la actividad física» alude a las creencias estereotipadas concernientes a las diferencias de género, socialmente condicionadas, con respecto al ejercicio físico y la práctica deportiva. El puntaje obtenido en esta variable fue de 16,07 % en las chicas y 23,15 % en los chicos (Fig. 6), lo que indica un bajo nivel de interiorización de las creencias estereotipadas. Estos resultados son superiores a los de Sánchez (2011), quien obtuvo porcentajes de 6,00 % en las hembras y 18,60 % en los varones; e inferiores a los de González (2008) quien alcanzó valores de 19,90 % en las mujeres y 33,60 % en los hombres.

Los datos recopilados posibilitan asegurar que, tanto hembras como varones, opinan que las mujeres y los hombres pueden realizar cualquier tipo de actividad física o deportiva, sin ninguna limitación en cuanto a su sexo/género. La «desconstrucción» de este estereotipo se halla relacionada con los éxitos de las deportistas cubanas en competiciones de diversas categorías, e incluso, en deportes tradicionalmente considerados «masculinos», como la lucha y el levantamiento de pesas. Esto ha demostrado las aptitudes de las féminas para practicar las mismas disciplinas deportivas que sus pares masculinos y ha repercutido en el sistema de creencias a nivel social.

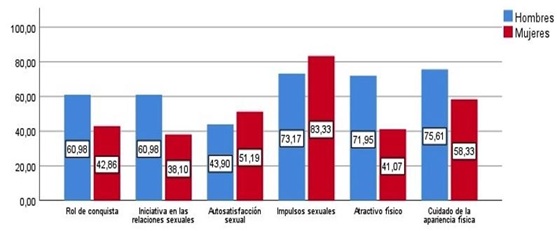

La dimensión «pareja y sexualidad» describe los estereotipos referentes a los comportamientos «diferenciados» que las mujeres y los hombres deben mantener en el marco de las relaciones amorosas y de la búsqueda del placer sexual. El porcentaje promedio obtenido fue de 52,48 % en las chicas y 64,43 % en los chicos (Fig. 1). Estos datos corroboran la existencia de un alto nivel de interiorización de los estereotipos de género. La Figura 7 contiene los porcentajes de las variables que integran esta dimensión.

La variable «rol de conquista» alude a los estereotipos acerca del papel activo o pasivo que deben seguir las mujeres y los hombres en la búsqueda de pareja u otras relaciones amorosas más fortuitas. El porcentaje alcanzado fue de 42,86 % en las hembras y 60,98 % en los varones (Fig. 7), resultados que manifiestan una alta asimilación de los estereotipos de género. Estos resultados son superiores a los obtenidos por el Equipo de Género del Centro de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2016) quienes obtuvieron porcentajes de 23,70 % en las chicas y 43,20 en los chicos.

La interpretación de los resultados obtenidos en la presente investigación permite asegurar que, fundamentalmente los chicos, consideran que los hombres son los encargados de conquistar a las mujeres y no a la inversa. Esta cuestión se encuentra relacionada con los roles asignados a uno u otro sexo/género, donde los hombres deben mantener una postura activa en la búsqueda de las relaciones amorosas y a las mujeres les corresponde asumir un rol secundario o pasivo. No obstante, algunos varones son más flexibles en el acatamiento de ese estereotipo que las hembras, lo que pudiera deberse a la presión grupal que los impulsa a comportarse como «conquistadores»; sin embargo, poseen patrones de personalidad como la timidez y la introversión, que les dificultan el cumplimiento de este rol.

La variable «iniciativa en las relaciones sexuales» alude a las creencias estereotipadas acerca de si son los hombres o las mujeres quiénes deben tomar la delantera en el acto sexual. Evidentemente, los roles y las normas de género producto de una enraizada cultura patriarcal le otorgan este rol al sexo/género masculino. El porcentaje alcanzado fue 38,10 % en las hembras y 60,98 % en los varones (Fig. 7); lo que muestra un alto nivel de interiorización de las creencias estereotipadas, sobre todo, en los hombres. Estos resultados, en relación a los estudios de Palermo, Chzhen, Balvin, Kajula y Tanzania Adolescent Cash Plus Evaluation Team (2020) y Nalukwago, Van den Borne, Mukisa, Bufumbo, McClain, Field et al. (2019), quienes obtuvieron valores en las chicas de 48,40 % y 54,00 % y en los chicos de 45,25 % y 56,00 %, respetivamente; son inferiores en las hembras, pero superiores en los varones.

La variable «impulsos sexuales» analiza los estereotipos en las diferencias de género, socialmente determinadas, en relación con la autorregulación del deseo sexual. El porcentaje alcanzado fue de 73,17 % en las hembras y 83,33 % en los varones (Fig. 7), resultados que manifiestan una alta asimilación de los estereotipos de género. Estos resultados son superiores a los de Palermo, Chzhen, Balvin, Kajula y Tanzania Adolescent Cash Plus Evaluation Team (2020) y Nalukwago, Van den Borne, Mukisa, Bufumbo, McClain, Field et al. (2019), quienes obtienen valores en las chicas de 41,33 % y 51,67 % y en los chicos de 33,80 % y 52,00 %, respetivamente.

La interpretación de los datos obtenidos en las dos variables analizadas con anterioridad permite aseverar que aún se considera que a los varones les corresponde tomar la iniciativa en las relaciones sexuales y que las féminas suelen contener sus impulsos sexuales en mayor medida que los hombres. Estas opiniones se encuentran relacionadas con las creencias estereotipadas sobre la sexualidad masculina y femenina, las cuales norman el mantenimiento por parte de los chicos de una postura activa hacia la satisfacción de sus impulsos sexuales «insaciables». Sin embargo, esto coloca a las féminas en una posición pasiva, a la espera de que el varón tome la iniciativa, y con la «virtud» de contener sus deseos sexuales y no ceder a las «exigencias» de su pareja; pues, como se piensa erróneamente, sus necesidades sexuales no son tan apremiantes como las de los chicos. Además, debe señalarse que las chicas reproducen el estereotipo relacionado con los impulsos sexuales en mayor medida que los chicos. Esta cuestión está relacionada con la «sanción social» que las mujeres reciben por transgredir las normas de género referentes a su comportamiento erótico.

La variable «autosatisfacción sexual» alude a la forma diferenciada en que se perciben, desde el sistema de creencias sociales, la masturbación masculina y femenina. El puntaje obtenido en esta variable fue de 51,19 % en las chicas y 43,90 % en los chicos (Fig. 7), lo que expone un alto nivel de interiorización de las creencias estereotipadas. Estos resultados son superiores a los obtenidos por De Souza (2006), quien obtuvo porcentajes de 21,00 % en las hembras y 25,50 % en los varones. En relación al estudio de Huamaní (2003), quien alcanzó valores de 10,00 % en las féminas y 64,00 % en los hombres, es mayor en las primeras e inferior en los segundos.

El análisis de la información recopilada permite asegurar que se considera «normal» que los hombres se masturben, pero no ocurre igual con las mujeres. En esta variable se evidencia que las hembras reproducen las creencias estereotipadas en mayor medida que los varones. Los autores estiman que esta situación se relaciona con los rezagos de la cultura patriarcal y el control absoluto ejercido sobre la sexualidad femenina, la cual queda circunscripta esencialmente a los fines de la reproducción de la especie y convierte el placer femenino en un tema tabú. Además, a nivel social existe el mito de que la masturbación solo se practica por féminas con alteraciones en la conducta sexual o que su orientación sexual no cumple con los criterios heteronormativos.

La variable «atractivo físico» se refiere al conjunto de características físicas «ideales» que los hombres y las mujeres deben cumplir para considerarse (as) atrayentes desde el punto de vista estético. El porcentaje alcanzado fue de 71,95 % en los varones y 41,07 % en las hembras (Fig. 7), lo que manifiesta un alto nivel de interiorización de las creencias estereotipadas. Estos resultados son superiores a los obtenidos por Rodríguez (2017), quien obtiene valores de 46,00 % en los varones y 22,00 % en las hembras. En relación a los estudios de Colás y Villaciervos (2007) y Serrano y Marín (2017), quienes obtienen porcentajes en los chicos de 47,60 % y 48,45 % y en las chicas de 41,90 % y 40,00 %, respectivamente; los datos son similares en las féminas, pero superiores en los hombres.

Los resultados obtenidos sobre esta variable permiten afirmar que, fundamentalmente los chicos, consideran que las mujeres atractivas tienen cuerpos delgados y delicados; y los hombres, complexiones fuertes y musculosas. Dicho criterio se haya íntimamente relacionado con el ideal de belleza promulgado por la cultura occidental, que en los últimos años ha tenido una notable influencia en Cuba a través de espacios audiovisuales de diversa índole: videos musicales, películas, series televisivas, concursos de belleza, reality shows, etcétera; a lo que se incorpora el auge de las redes sociales. En el caso del ideal de belleza femenino se ha producido un cambio significativo, pues en épocas anteriores las mujeres con «curvas» más pronunciadas eran el centro del gusto masculino; para la actual generación de adolescentes esto no resulta tan llamativo.

La variable «cuidado de la apariencia física» alude a los estereotipos relacionados con las diferencias de género inherentes a la atención de la estética y el atractivo personal. El porcentaje alcanzado fue de 75,61 % en los varones y 58,33 % en las hembras (Fig. 7), resultados que manifiestan una alta asimilación de los estereotipos de género. Estos resultados son superiores a los obtenidos por Colás y Villaciervos (2007) y Serrano y Marín (2017), quienes obtuvieron valores en los chicos de 37,20 % y 65,60 % y en las chicas de 28,90 % y 54,20 %, respectivamente. Del mismo modo, son superiores a los obtenidos por Pérez y Suasnavas (2019) quienes alcanzaron porcentajes de 43,00 % en los varones y 21,00 % en las hembras.

Puede apreciarse que, sobre todo los varones, aún aprecian que las chicas deben preocuparse en mayor medida que los chicos por su apariencia física. Estas consideraciones se encuentran relacionadas con las creencias estereotipadas relativas a la dimensión corporal de la sexualidad, las cuales establecen un ideal de mujer con atributos como: delgadez, gracilidad, belleza y atractivo necesario para convertirse en objeto del deseo y placer masculino.

DISCUSIÓN

Los resultados de la presente investigación y su contrastación con las evidencias científicas obtenidas en otros estudios sobre esta temática posibilitan afirmar que el nivel de interiorización de los estereotipos de género está condicionado, esencialmente, por tres grandes grupos de factores: factores económicos, políticos, sociales y culturales; el devenir del tiempo y las diferencias de género. Asimismo, se debe señalar que entre dichos factores se manifiesta una interrelación dialéctica que condiciona que las pautas de asimilación de los estereotipos de género sean muy heterogéneas y cambiantes entre las diferentes zonas geográficas, países e, incluso, dentro de una misma nación.

Los factores económicos, políticos, sociales y culturales constituyen los condicionantes más abarcadores y de mayor relevancia en la interiorización del sistema de roles, normas y estereotipos que constituyen la base del proceso de socialización de género. Los resultados científicos analizados con anterioridad evidencian que en países como España existe una mayor flexibilidad en relación con la asimilación de los estereotipos de género; en un segundo nivel se colocaría a los países latinoamericanos y en el tercer nivel a los países de África.

En el caso particular de Cuba, a pesar de todas las políticas implementadas a partir del triunfo de la Revolución en favor de la equidad de género, aún persisten ideas, mitos, estereotipos y prejuicios que afectan las relaciones de género y condicionan aún un alto de nivel de subordinación de lo femenino a lo masculino, sobre todo en el ámbito privado. Una evidencia de esta situación se manifestó en las Asambleas de Consulta Popular del recientemente aprobado Código de las Familias, donde muchas personas manifestaron criterios en contra del matrimonio homosexual y la capacidad legal de estas parejas para la adopción; así como posiciones negativas en relación con la prevención y atención del maltrato infantil y de la violencia de género.

El segundo factor asociado a la asimilación de los estereotipos de género es el devenir del tiempo. En los últimos años como tendencia general se ha producido una ostensible flexibilización de los estereotipos que sustentan las desigualdades e inequidades de género. En este sentido, ha tenido una gran importancia la labor de los colectivos feministas, la implementación de programas de Educación Sexual y de Género en los diferentes niveles educativos, la realización de estudios científicos con enfoque de género y el papel de los medios de comunicación, donde se han aprovechado los avances tecnológicos para concienciar a las «personas comunes» sobre las injusticias que engendran las posturas patriarcales y la necesidad de favorecer una estructura familiar y social más equitativa. Sin embargo, recientemente han aparecido fenómenos como el auge de las redes sociales, el acceso casi ilimitado a la pornografía, el incremento de posiciones religiosas fundamentalistas que en el ámbito de las relaciones sexo-genéricas hacen suyos los principios de la ideología de género, los cuales tienen el potencial de crear condiciones que favorezcan una mayor asimilación de los estereotipos tradicionales de género o la aparición de estereotipos de género propios de la contemporaneidad.

El tercer condicionante en la interiorización de los estereotipos de género lo constituyen las diferencias de género. Un orden familiar donde los hombres aparecen como la «cabeza de la familia», como los encargados de tomar las decisiones más importantes, y a los cuales se les debe respeto y obediencia, será defendido por una buena parte de los representantes del sexo-género masculino. Por el contrario, una estructura sociofamiliar más flexible y democrática y donde exista la corresponsabilidad de derechos y deberes será un empeño constante de las mujeres. Por este motivo, resulta lógico pensar que los mayores niveles de asimilación de los estereotipos de género se manifiesten en los hombres, quienes, deseosos de mantener su «estatus familiar y social», se apoyan en este sistema de creencias estereotipadas para justificar sus «prerrogativas» de género y, del lado opuesto, las féminas evidencian menores niveles de interiorización de los estereotipos de género como respuesta a sus necesidades de emancipación.

Propuesta de acción interventiva

El diagnóstico sobre los estereotipos de género posibilitó identificar un conjunto de creencias estereotipadas sobre los roles que las mujeres y los hombres deben asumir en los distintos ámbitos de la sociedad; los comportamientos considerados «aceptables» o «inaceptables» en uno u otro sexo/género; así como las formas de interrelacionarse en función de las relaciones de poder «verticalistas» propias del patriarcado. Sobre esta base, se diseñan las acciones pertinentes para eliminar o atenuar la influencia negativa de estos estereotipos, y así propiciar una mayor igualdad y equidad de género.

Objetivos

Se plantean los siguientes objetivos:

Reestructurar los estereotipos de género presentes en los (as) adolescentes del Instituto Preuniversitario Urbano “Gerardo Rodríguez Arias”.

Formar actitudes y capacidades en los profesores y profesoras para la incorporación de la perspectiva de género en el aula.

Dotar a la familia de conocimientos favorecedores de actitudes hacia la equidad de género.

La propuesta de acción interventiva para la reestructuración de los estereotipos de género consta de las etapas que se explican a continuación:

Etapa 1. Socialización de los resultados del diagnóstico. Una vez concluido el proceso de recolección, procesamiento y análisis de la información, los investigadores se reunieron con los miembros del Consejo de Dirección de la institución educativa para darles a conocer los resultados del diagnóstico realizado. Se les brindaron los argumentos necesarios para que comprendiesen la necesidad de diseñar y poner en práctica una propuesta de acción interventiva que propiciara la reestructuración de los estereotipos de género. Además, en esta etapa se realizó un matutino especial donde se le informó al alumnado sobre la investigación en curso y sobre los beneficios que pudiera traer para el logro de relaciones de género más equitativas.

Etapa 2. Concepción de la propuesta. El primer elemento que se consideró en la concepción de la propuesta interventiva fue la creación de un órgano encargado de la planificación, la organización, la dirección y el control de las acciones a diseñar. Para ello se realizó una reunión donde participaron especialistas de diferentes organismos e instituciones del territorio. Este órgano recibió el nombre de “Comisión por la Equidad” y quedó conformado por un conjunto de profesionales de diferentes organismos e instituciones del territorio y perfiles de las ciencias con el propósito de asegurar la necesaria diversidad de criterios y posturas científicas. Además, se veló por el logro de una adecuada conformación en relación al sexo/género de los (as) especialistas; de tal forma que se garantizara la equidad en la toma de decisiones y en otras cuestiones de relevancia.

La intervención tendrá una duración de un año, comenzará en febrero de 2021 y terminará en el mes de febrero de 2022. En este último mes se realizará una actividad especial de cierre en la cual se convocarán concursos de las diferentes manifestaciones artísticas con temáticas relacionadas con la equidad de género y se premiarán los mejores trabajos en cada categoría. Además, se realizarán un conjunto de acciones que propicien la participación activa de la comunidad escolar en su conjunto y la integración de la familia y la comunidad; dígase: exposiciones, escenificaciones de obras teatrales, declamación de poesías, controversias campesinas, visualización de películas, entre otras.

La propuesta interventiva está dirigida en tres direcciones fundamentales, dígase: adolescentes, profesorado, y familia y comunidad. El propósito de orientar las acciones interventivas en las líneas antes mencionadas radica en la necesidad de abarcar la mayor cantidad posible de influencias socializadoras y encausarlas hacia el desarrollo de actitudes favorables para la «deconstrucción» de los estereotipos y el fomento de la equidad de género.

La línea dirigida al accionar con los profesores y profesoras se organizará de la forma siguiente: durante el primer mes se realizará una sesión semanal y en los meses restantes se efectuará una sesión al mes, las que totalizarían una cifra de 13 sesiones en el año con una duración aproximada de una hora. El contenido de estas sesiones estará relacionado con la coeducación y los elementos que se deben tomar en consideración para la elaboración de un «plan de igualdad» (FETE-UGT, Instituto de la Mujer y Ministerio de la Igualdad de España, 2016); dígase: visibilización del currículo oculto; organización y participación en el centro; utilización de un lenguaje no sexista donde mujeres y hombres estén representados; revisión y cambio de los contenidos curriculares y los materiales didácticos; educación en relación; orientación escolar, vivencia y profesional; y vivencia del centro educativo como espacio de paz.

La línea de trabajo con los (as) adolescentes incluirá una sesión quincenal con una duración variable en función de la temática y de la profundidad del debate, lo que sumaría un total de 20 sesiones durante un año por cada grupo de clases; como en la institución hay doce grupos, entonces se realizarían un total de 240 sesiones. El contenido de las sesiones estará relacionado primeramente con los conceptos generales sobre la temática, tales como: sexo, género, identidad de género, igualdad y equidad de género. Luego se centrará la atención en los estereotipos de género y su tratamiento se hará a partir de las dimensiones identificadas en la etapa diagnóstica de la presente investigación. Por último, se enfatizará en la violencia de género en su sentido más amplio, donde se incluyen los actos violentos no solo hacia las mujeres sino también hacia los niños (as) y las personas LGBTIQ.

La línea de acción relacionada con la familia y la comunidad se estructurará del modo siguiente: una sesión mensual por cada grupo de clases con una duración de aproximadamente una hora, lo que sumaría un total de 10 sesiones al año y totalizarían 120 sesiones en el conjunto del centro educativo. Los temas que se analizarán son similares a los que se tratarán con los (as) adolescentes, aunque se harán adecuaciones en función de las características psicológicas de los (as) participantes.

La propuesta de acción interventiva se basa en la metodología participativa (Abarca, 2016). Se utilizará una variedad de métodos y técnicas que propicien la participación activa de los involucrados en la construcción del conocimiento; dígase: talleres; análisis de canciones, filmes y textos; lluvia de ideas; foros estudiantiles; sociodramas; dinámicas grupales, composiciones psicológicas, entre otros. Además, esta propuesta se asienta en el fomento de la empatía como valor esencial, pues permite comprender adecuadamente lo que sienten las demás personas y percibir, como si fueran propias, sus reacciones, emociones y sentimientos; cuestión de suma importancia cuando se pretende «romper» con los estereotipos y promover una mayor equidad de género.

Etapa 3. Evaluación de la efectividad. Se emplearán tres tipos de evaluación: evaluación mensual (sistemática), evaluación semestral (en proceso) y evaluación final (al concluir la aplicación de la propuesta de acción interventiva). Estas formas evaluativas serán concretadas en las reuniones de la “Comisión por la Equidad”, las cuales tendrán una frecuencia mensual y en las que se analizará el cumplimiento y la efectividad de las acciones planificadas durante el mes en curso y la propuesta de acciones para el siguiente. Durante el proceso evaluativo se emplearán los métodos y las técnicas siguientes: observación encubierta durante las sesiones de trabajo, observación participante en diferentes espacios de la institución (clases, recreos, matutinos, entre otros), encuestas y análisis de los productos de la actividad (exámenes, estudios independientes, seminarios y otros).

CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del presente estudio pudo constatarse la existencia de altos niveles de prevalencia de los estereotipos de género en los (as) estudiantes del Instituto Preuniversitario Urbano “Gerardo Rodríguez Arias”. Además, se resalta la importancia de la escuela, la familia y la comunidad como agentes formadores o reforzadores de estas creencias erróneas. A la vez, si se realizan las acciones educativas pertinentes, estos tienen el potencial de convertirse en elementos clave para su «desmontaje» o «reestructuración». No obstante, se sugiere realizar estudios más representativos de la población adolescente del municipio y la provincia, de tal forma que se propicie una mayor generalización de los resultados.