My SciELO

Services on Demand

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Revista Cubana de Medicina

On-line version ISSN 1561-302X

Rev cubana med vol.43 no.2-3 Ciudad de la Habana Apr.-June 2004

Comisión Nacional de Atención a Enfermedades Cerebrovasculares

Hospital Clinicoquirúrgico "Dr. Gustavo Aldereguía Lima"

Centro Provincial de Higiene y Epidemiología

Implementación del Programa Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Cerebrovasculares en la Provincia Cienfuegos

Dr. Rubén Bembibre Taboada,1 Dr. Miguel Ángel Buergo Zuaznábar2 y Dr. Carlos Castellón González3

Resumen

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) constituyen la tercera causa de muerte y primera de discapacidad en Cuba. Se encuentran dentro de las tareas priorizadas por el MINSAP, que implementa en todo el país el Programa Nacional de Prevención y Control de las ECV. Se caracterizó la implementación de este programa en la provincia de Cienfuegos. Fue de tipo prospectivo, descriptivo, de serie de casos. Se aplicaron formularios a los pacientes ingresados (N-2 716) en un período de 4 años y se analizó el total de fallecidos en la provincia, según los reportes mensuales de la Comisión de ECV en el territorio. Las encuestas fueron transferidas a una base de datos en sistema Excel para ulterior análisis por paquete SPSS versión 1.0. Se determinó el cumplimiento de los objetivos del programa. Se constató una tasa media de morbilidad de 192,26 por 100 000 hab. Las tasas de mortalidad decrecieron en un 9,15 (de 82,51 a 73,36 por 100 000 hab). La letalidad global disminuyó en un 9,66 (de 26,61 a 16,95 por 10 000 hab) desglosada, para infarto de 24,27 a 12,73 y para hemorragia subaracnoidea (HSA) de 39,21 a 25,71. Se constató un incremento de la evolución favorable para infarto cerebral en 11,75 (de 19,48 a 31,23) y una disminución de los fallecidos en 7,82 (de 28,98 a 21,16), al igual que para HSA ( de 34,48 a 15,52). Los resultados loables obtenidos para ECV isquémica y HSA no se comportaron de igual forma para la hemorragia intracraneal.

Palabras clave: Enfermedad cerebrovascular, infarto cerebral, mortalidad, morbilidad, hemorragia cerebral.

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) constituyen el 10 % de todas las muertes en países industrializados y es la segunda causa de enfermedad neurológica en naciones con un sistema de salud desarrollado.1 Afecta alrededor del 5 % de la población mayor de 65 años, más del 90 % de los fallecimientos ocurren en personas de 50 años y más; entre los que sobreviven, aproximadamente la mitad queda con algún tipo de secuela.2-4

Se reportó un incremento progresivo de la mortalidad en el país desde finales de la década de los 70, y alcanzó las cifras más elevadas en 1999, cuando la tasa bruta reportada fue de 75,4 por 100 000 hab. En los últimos 5 años, en nuestro país han muerto, como promedio, anualmente unas 7 900 personas por estas enfermedades, de ellas alrededor del 85 % tiene 60 años o más. Por regiones, las tasas más elevadas se registran en occidente, particularmente en la capital y en algunas provincias del centro como Villa Clara y Cienfuegos. Este comportamiento se considera relacionado con el hecho de que en estos territorios se encuentra la población más envejecida.3

Las ECV están vinculadas a hábitos tóxicos, estilos de vida y factores de riesgo susceptibles de ser identificados tempranamente y sobre los cuales se puede intervenir para su prevención y control.5

Por su magnitud y repercusión esta enfermedad ha sido incluida dentro de las prioridades de los programas sanitarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).6-8 Dada la envergadura de este problema en nuestro país se está implementando el Programa Nacional de Prevención y Control de las ECV, el mismo contempla un esquema de 4 grupos que clasifica a la población general desde su propensión al desarrollo de estas entidades hasta los discapacitados a consecuencia de las mismas, con estrategias para minimizar la morbilidad y la mortalidad.9

Las actividades fundamentales de este programa se desarrollan en todos los niveles de atención. En la Atención Primaria de Salud (APS) se llevan a cabo fundamentalmente las acciones de promoción de salud y prevención de riesgo y enfermedades, se incide sobre los estilos de vida nocivos y se incrementa la pesquisa activa de los individuos en riesgo. En el nivel secundario debe fortalecerse el diagnóstico oportuno y el tratamiento eficaz, para lo cual es necesaria la atención especializada por equipos multidisciplinarios, así como impartir una adecuada educación sanitaria al paciente la cual garantice su posterior rehabilitación.

Los logros de la implementación de un programa como este se traducen en la disminución de la mortalidad y la letalidad en las primeras etapas, seguido de un incremento en la calidad de vida y, finalmente, en el decrecimiento de la morbilidad, pues las acciones para ello tienen resultados a más largo plazo. A 4 años del comienzo de su implementación se realiza el presente estudio.

Métodos

Tipo de estudio: Prospectivo, descriptivo, longitudinal, de serie de casos.

El universo de la investigación estuvo constituido por el total de pacientes con ECV en la provincia Cienfuegos en el período del 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2003 (N-2 716). Por las características de nuestra provincia de poseer un solo hospital clinicoquirúrgico con unidades especializadas en la atención de los accidentes vasculares encefálicos, en este se atienden todos los pacientes con estas enfermedades, por lo que un estudio de este tipo en la institución tiene un carácter territorial. Para el análisis de los fallecidos se tomaron los reportes de la Dirección Provincial de Salud y el Comité Estatal de Estadísticas.

Se aplicó formulario a todos los pacientes ingresados, se creó una base de datos para procesamiento estadístico mediante SPSS (Statistical Package Social Science), con confección de un informe mensual único en conjunto con el Departamento de Estadística del hospital y del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, así como el Departamento de Estadísticas de la Dirección Provincial de Salud. Fue utilizada la IX Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. Toda esta información permitió obtener los datos con los que se trabajó.

Para implementar el Programa se realizaron cursos de capacitación al personal médico y paramédico en el territorio mediante el Comité Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, por el proyecto Revolución y el curso nacional de ECV del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Tanto al nivel primario como al secundario se estratificaron los grupos establecidos en el Programa con ejecución de las diversas estrategias orientadas por este y que se explican en los resultados de esta investigación. De igual forma fueron confeccionadas y puestas en práctica las Guías de Buenas Prácticas Clínicas para la atención a ECV, con acceso a través de la página Web del Hospital y por la red informática provincial.

Resultados

Se determinó el cumplimiento de todos los objetivos del Programa. Se efectuó la dispensarización y control del total de pacientes por grupos, según se establece en los niveles primario y secundario del sistema de salud, con servicio de referencia y contrarreferencia entre ambos niveles de atención, se brindó educación sanitaria a pacientes y familiares sobre los factores de riesgo y medidas preventivas para mejorar el pronóstico y la calidad de vida. Fueron ingresados todos los pacientes con accidente transitorio de isquemia (ATI) de forma precoz, así como con la ECV isquémica y la hemorrágica. Se creó la Unidad de Ictus que admitió a los enfermos agudos en el contexto del Servicio de Terapia Polivalente, con los equipos y medicamentos necesarios para el diagnóstico y tratamiento oportuno, que incluyó la realización de tomografía axial computadorizada (TAC) al 100 % de los casos, excluyendo existencia de dificultades técnicas del equipo. La letalidad y la mortalidad por servicios fueron analizadas mensualmente, con el apoyo del Comité de fallecidos y se garantizó una rehabilitación precoz con el Servicio de Rehabilitación del centro y, recientemente, el convenio para el perfeccionamiento de tales efectos con el Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN).

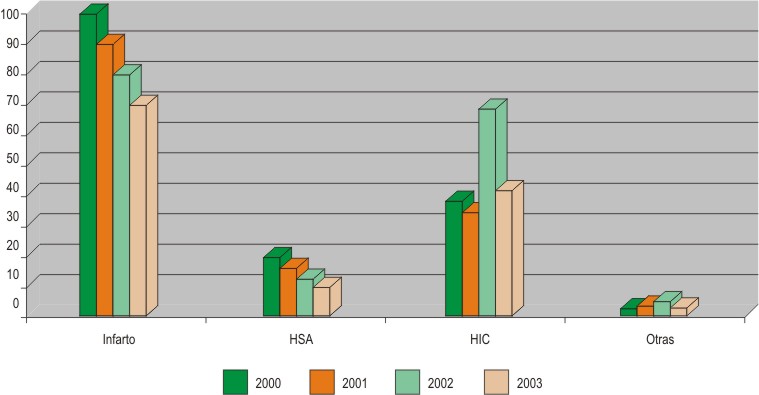

Se constató un aumento de los pacientes egresados vivos con diagnóstico de ATI (de 24,04 a 28,20 %), en el infarto cerebral fue de 11,75 % (de 19,48 a 31,23 %), en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos no se detectaron similares incrementos (fig.1).

Fuente: Datos de la comisión Provincial de Atención a ECV.

ATI: Accidente transitorio de isquemia.

HSA: Hemorragia subaracnoidea.

HIC: Hemorragia intracraneal.

Fig. 1. Distribución de Pacientes egresados vivos según tipo de enfermedad cerebrovascular y años del estudio.

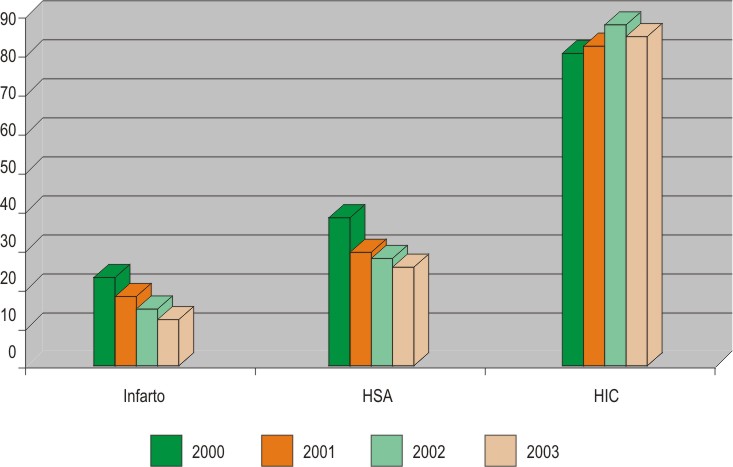

El número de egresados fallecidos reportó un decrecimiento para infarto cerebral en 7,28 ( de 28,98 a 21,16 %), y para hemorragia subaracnoidea (HSA)(de 34,48 a 15,52 %), no se manifestó de igual forma para hemorragia intracraneal (HIC) y otras ECV( fig. 2).

Fuente: Datos de la comisión Provincial de Atención a ECV.

HSA: Hemorragia subaracnoidea.

HIC: Hemorragia intracraneal.

Fig. 2. Distribución de fallecidos egresados vivos según tipo de enfermedad cerebrovascular y años del estudio.

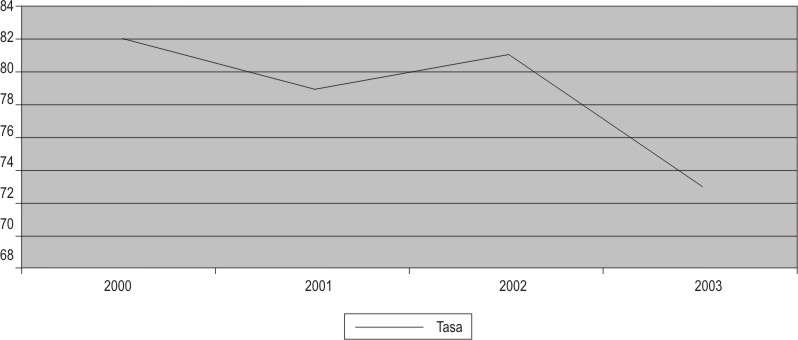

La tasa de mortalidad provincial por ECV decreció de 79,45 a 73,36 por 100 000 hab (fig. 3), de igual forma disminuyó la letalidad en 9,66 (de 26,61 a 16,95 por 10 000 hab) (fig. 4), a expensas del infarto cerebral (de 24,27 a 12,73) y la HSA (de 39,21 a 25,71), no así para la HIC(fig. 5).

Fuente: Datos de la comisión Provincial de Atención a ECV.

Fig. 3. Comportamiento de la tasa de mortalidad en la provincia (por 100 000 hab.).

Fuente: Datos de la comisión Provincial de Atención a ECV.

Fig. 4. Comportamiento de la tasa de letalidad en la provincia (por 10 000 hab.).

Fuente: Datos de la comisión Provincial de Atención a ECV.

HSA: Hemorragia subaracnoidea.

HIC: Hemorragia intracraneal.

Fig. 5. Distribución de la letalidad según tipo de enfermedad cerebrovascular y años del estudio.

Se constató una tasa media de morbilidad de 192,26 por 100 000 hab.

Discusión

El cumplimiento de las estrategias trazadas por el Programa es una forma viable para obtener resultados a corto, mediano y largo plazo. El mismo comenzó a implementarse en el país en junio del 2000, por ello se analiza el comportamiento en los 4 años, desde el 2000, cuando aún no se había implementado, hasta el finalizado 2003.

Para poner en práctica un proyecto de este tipo es necesario integrar equipos multidisciplinarios y la interacción de múltiples factores de un sistema de salud desarrollado, lo que es plenamente factible en nuestro sistema sanitario de atención pública.

La traducción del resultado concreto de la aplicación de un Programa como este es la disminución de la mortalidad y la morbilidad por estas afecciones, así como el incremento en la supervivencia y calidad de vida de los que sobreviven a un episodio agudo.

La mortalidad y la letalidad son aspectos mesurables en un período más breve, pero para determinar supervivencia, calidad de vida y disminuir morbilidad por una enfermedad crónica no transmisible se requiere de un tiempo mayor, pues las 2 primeras son en gran parte el resultado de acciones concretas una vez establecida la enfermedad, más dependientes del actuar profesional y cuantificables de forma más rápida, mientras que las segundas solo se pueden cuantificar a largo plazo, máxime el tiempo que demoran las entidades objeto de nuestro estudio en su recuperación total o parcial, así como la presentación de complicaciones, aspectos tanto para la supervivencia, como en el logro de una vida de calidad adecuada. En cuanto a la morbilidad, se necesitan años para cambiar estilos de vida de una población y otros tanto para que se expresen estos cambios en la aparición de determinada enfermedad, más aún cuando el efecto de los factores susceptibles de ser transformados es acumulativo.

El incremento en la cantidad de pacientes egresados con diagnóstico de ATI está condicionado por la admisión y estudio del total de casos de forma institucional, que cumple una de las estrategias del Programa, pues existía la tendencia al no ingreso de los mismos. El aumento de los pacientes egresados vivos con infarto cerebral se corresponde con una mayor admisión y una disminución aparejada de las muertes intrahospitalarias, condicionado por la implementación del Programa, que implica métodos de diagnóstico y tratamiento avanzados para este tipo de ECV. En la HIC, los resultados no son tan evidentes ya que estas entidades tienen mundialmente un mayor mal pronóstico.10-15 Este hecho se relaciona estrechamente a la hipertensión arterial (HTA), principal factor de riesgo para el desarrollo de esta entidad, que es un fenómeno no resuelto totalmente aún en nuestra atención primaria de salud; el subregistro de la misma y el control no adecuado de un porcentaje de los casos ya conocidos hacen que la misma se convierta en un verdadero problema, tanto en Cuba como en el mundo. En ocasiones, la HTA se diagnostica en el momento en el cual el paciente hace una complicación cardiovascular o cerebrovascular, como puede ser la hemorragia intracraneal. No se cuenta con medidas de intervención específicas en este tipo de enfermedad cerebrovascular hemorrágica, el tratamiento se limita a medidas de sostén para la vida en la mayoría de los casos, lo que no basta para disminuir la mortalidad por esta causa.16-19 Otros autores muestran mortalidades que varían en porcentajes como Bogousslavsky (6 %), Brainin (7 %), Giroud (21 %), Herman (30 %), Lauria (33 %), Bramford (52 %), Harmsen (66 %), Herman (67 %) y Matsumoto (84 %).20-23 Esta diferencia puede ser debida a que en las series más recientes el diagnóstico está basado en la neuroimagen, por lo que se detectan hemorragias intracerebrales de menor tamaño que tienen un mejor pronóstico. La mortalidad es más precoz en la hemorragia intracraneal (el 50 % en las primeras 48 h y 80 % en la primera semana), que en el infarto cerebral (30 % en la primera semana). La mayoría de los estudios coinciden en que la edad avanzada, tipo de ictus, tamaño de la lesión y deterioro clínico previo son factores determinantes en la evolución desfavorable con una mortalidad elevada en los primeros días.24

El diagnóstico por tomografía axial computadorizada, así como otros estudios de neuroimagen aplicados en otros medios y que permiten un correcto abordaje neuroquirúrgico en los casos tributarios del mismo, son elementos de peso en la disminución de la mortalidad; aún así las medidas intervencionistas sobre la HSA podrían ser más eficaces si se lograran implementar los estudios imagenológicos en las primeras horas de ocurrido el accidente en todos los casos, y garantizar una opción más para disminuir el número de muertes al evitar los cuadros de resangramientos o vasospasmo que en gran medida son causantes de los fallecimientos de estos pacientes.25-29

Al analizar los resultados de la letalidad en nuestro grupo observamos que su disminución fue a expensas del infarto cerebral y la hemorragia subaracnoidea, no así de la hemorragia intracraneal como se explicaba anteriormente, que es causada usualmente por rotura de arterias que se encuentran profundamente en el encéfalo y producen cuadros clínicos catastróficos cuya etiología está relacionada en muchas ocasiones con la HTA, generan complicaciones al comprometer estructuras que regulan funciones vitales en el organismo, lo cual trae como resultado que en un número elevado de estos enfermos se comprometa la vida en las primeras horas o días de ocurrido el proceso. Se apunta la necesidad de aplicar índices pronósticos como elemento necesario en la atención tanto de procesos isquémicos como hemorrágicos.30,31 La hemorragia intracraneal comprende la hemorragia cerebromeníngea (HCM), donde la letalidad es muy alta y la hemorragia intraparenquimatosa (HIP) que puede abrirse a canal y convertirse en HCM o puede quedar como HIP, en este último caso, el pronóstico puede ser mejor en dependencia del tamaño, localización, desplazamiento de estructuras de la línea media y conflictos de espacio que pueda generar.

En conclusión, la implementación del Programa Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Cerebrovasculares, con la aplicación de diversos tipos de estrategias permite elevar la calidad de la atención a los pacientes con estas entidades, traducido en una disminución de la letalidad y la mortalidad.

Summary

The CVD are the third cause of death and the first cause of disability in Cuba. They are among the tasks prioritized by the Ministry of Public Health that implements the National Program for the Prevention and Control of Cerebrovascular Diseases all over the country. The present case series, prospective and descriptive study characterizes the implementation of this program in the province of Cienfuegos. Questionnaries were applied to all the patients admitted (N-2716) in a period of 4 years. The total of deaths occurred in the province was analyzed, starting from the monthly reports of the CVD Commission in the territory. The surveys were transferred to a database in Excel system for their further analysis by SPSS package, version 1.0. The fulfillment of the objectives of the program was determined. A mean morbidity rate of 192.26 per 100 000 inhabitants was observed. The mortality rates decreased by 9.15 (from 82,51 to 73,36 per 100 000 inhabitants). Global lethality was reduced by 9.66 (from 26,61 to 16,95 per 10 000 inhabitants). It was divided into infarcts (from 224.27 to 12.73), and HSA (from 39.21 to 25.71). It was proved an increase of the favorable evolution for cerebral infarction in 11.75 (from19.48 to 31.23) and a decrease of deaths by 7.82 (from 28,98 to 21,16), as well as for HSA (from 34,48 to 15,52). The significant results obtained for ischemic CVD and HSA did not show the same behaviour for HIC.

Key words: Cerebrovascular disease, cerebral infarction, mortality, morbidity, cerebral hemorrhage.

Referencias bibliográficas

- Donald E, Hauser S, Martin JB. Enfermedades Cerebrovasculares. En: Harrison TR. Principios de Medicina Interna. 14 ed. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana, 1998; 2644-72.

- Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico 1999. Ciudad de La Habana: Dirección Nacional de Estadística, 2000.

- Estudio Nacional de Enfermedad Cerebro vascular. Grupo Nacional de Enfermedad Cerebro vascular. Instituto Nacional de Neurología. MINSAP. 2000.

- Vemmos KN, Bots ML, Tsibouris PK, Zis VP, Takis CE, Grobbee DE, et al. Prognosis of stroke in the south of Greece : 1 year mortality, functional outcome and its determinants : the Arcadia Stroke Registry. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69(5):595-600.

- Hipertensión Arterial. Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico, Evaluación y Control de la Hipertensión Arterial. La Habana; 1998.

- Bembibre R, Soto A, Díaz D, Hernández A. Epidemiología de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica en la región central de Cuba. Rev Neurol 2001;33(7):601-4.

- Rothwell PM, Warlow CP. Prediction of benefit from carotid endarterectomy in individual patients: a risk-modelling study. European Carotid Surgery Trialist¢ Collaborative Group. Lancet 1999;353(9170):2105-10.

- Hartmann A, Hupp T, Koch HC, Dollinger P, Stapf C, Schmidt R, et al. Prospective study on the complication rate of carotid surgery. Cerebrovasc Dis 1999;9(3):152-6.

- ECV. Programa Nacional de Prevención y Control. MINSAP. La Habana; 2000.

- Dubey N, Bakshi R, Wasay M, Dmochowski J. Early computer tomography hypodensity predicts hemorrage after intravenous tissue plasminogen activator in acute ischemic stroke. Neuroimaging 2001;11(2):184-8.

- Lee KH, Sho SJ, Byun HS, Na DG, Choi NC,Lee SJ, et al. Triphasic perfussion computed tomography in acute middle cerebral artery stroke: a correlation with angiographic findings. Arch Neurol 2000;57(7):990-9.

- Arnold A, Taylor P, Poston R, Modaresi K, Padayachee S. An objetive method for grading ultrasound images of carotic artery plaques. Ultrasound Med Biol 2001;27(8):1041-7.

- Alexandrov AV, Burgin WS, Demchuk AM, El-Mitwalli A, grotta JC. Speed of intracranial clot lysis with intravenous tissue plasminogen activator therapy; sonographic classification and short term improvement. Circulation 2001;103(24):2897-902.

- Joshi N, Chaturvedi S, Coplin WM. Poor prognosis of acute stroke patients denied thrombolysis due to early CT findings. J Neuroimaging 2001;1181:40-3.

- Sharma JC, Fletcher S, Vassallo M, Ross I. Prognostic value of CT scan feature in acute ischaemic stroke and relationship with clinical strokes syndromes. Int Clin Pract 2000;54(8):514-518.

- Puska P, Toumilehto J, Nissinen A, Vartrainen E. The North Karelia Project. 20 years result and experiences. Helsinki, 1995.

- The Trials of Hypertension Prevention Collaborative Reasearch Group. The effects of nonpharmacologic intervention on blood preasure of persons with high normal levels. J Am J Ass 1992, 267: 1213-20.

- National Hight Pressure Education Program Working Group. Report on primary prevention of hypertension. Arch Int Med 1993;153:186-208.

- National Institutes of Health. The Sixth Report of the Joint Committe on Prevention , Evaluation, and Treatement of High Blood Pressure. NIH Publication; November 1997.

- Bogousslavsky J, von Melle G, Regli F. The Laussane stroke registry: analisis of 1000 consecutive patients with first stroke. Stroke 1998;19:1083-92.

- Brainin M, Seiser A, Czvitrovits B, Pauly E. Stroke subtype is an age independent predictor of first years survival. Neuroepidemiology 1992;11:190-5.

- Giroud M, Beurrat P, Gisselmann A, Dusserre L, Dumas R. Epidemiologic des accidents vascularies cerebraux. D' après le registre Nijonnais (1985-1988). Press Med 1989 ;18 :1103-6.

- Herman B, Leyton ACM, von Luijk JH, Frenken GWGM, Op De Coul AW, Schulte BPM. Epidemiology of stroke in Tilburg, The Netherlands. Stroke 1982 ;13 :629-34.

- López González FJ, Aldrey JM, Cacabelos P, Castillo J. Mortalidad hospitalaria en el ictus: influenza de los factores de riesgo cardiovasculares. Rev Neurol 1998;27(157):473-7.

- Redd BR, Eberling JL, Mungas D, Weiner M, Jagust WJ. Frontal lobe hypometabolism predicts cognitive decline in patients with lacunar infarct. Arch Neurol 2001;58(3):493-497.

- Adachi T, Kobayashi S, Yamagushi S, Okada K. MRI findings of small subcortical lacunar like infarction resulting from large vessel disease. J Neurol 2000;24(4):280-5.

- Frankel MR, Morgenstern MD, Kwiatkowski MD, Lu M, Tilley BC, Broderik JP, et al. Predicting prognosis after stroke. Neurology 2000;55(10):953-8.

- Oguro H, Okada K, Yamagushi S, Kobayashi S. A six year fallow-up study on the influence of silent ischemic brain lession on cognitive function and brain atrophy in elderly people. Nippon Ronen Igakkai Zasshi 2000;37(4):298-303.

- Demchuk AM, Burgin WS, Christou I, Felberg RA, Barber PA, Hill MD, et al. Thrombolysis in brain ischemia (TISI) transcranial Doppler flow predict clinical severity, early recovery, and mortality in patient treated with intravenous tissue plasminogen activator. Stroke 2001;32(1):89-93.

- De Graba TJ, Halembeck JM, Pettigrew KD, Dutka AJ, Nelly BJ. Progression in acute stroke : value of the inicial NIH Stroke Escale Score on patients stratification in future trials. Stroke 1999;30(6):1208-12.

- Kothari RU, Pancioli A, Liu T, Brott T, Broderick J. Cincinnati prehospital stroke scale : reproducibility and validity [see comments]. Ann-Emerg-Med 1999;33(4):373-8.

Recibido: 5 de marzo de 2004. Aprobado: 17 de junio de 2004.

Dr. Rubén Bembibre Taboada. Hospital Clinicoquirúrgico "Dr. Gustavo Aldereguía Lima" Avenida 5 de Septiembre y calle 51-A, Cienfuegos, Cuba.

1 Especialista de II Grado en Medicina Interna. Especialista de II Grado en Medicina Intensiva y Emergencia. Investigador Auxiliar. Profesor Asistente. Miembro de la Comisión Nacional de Atención a ECV. Hospital Clinicoquirúrgico "Dr. Gustavo Aldereguía Lima"

2 Especialista de II Grado en Medicina Interna. Investigador Auxiliar. Profesor Auxiliar.

Presidente de la Comisión Nacional de Atención a ECV. Instituto de Neurología y Neurocirugía.

3 Especialista de I Grado en Medicina Interna. Diplomado en Terapia Intensiva. Comisión Provincial de Atención a ECV. Centro Provincial de Higiene y Epidemiología.