My SciELO

Services on Demand

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología

On-line version ISSN 1561-3062

Rev Cubana Obstet Ginecol vol.26 no.2 Ciudad de la Habana May-Aug. 2000

Universidad Autónoma de Madrid

La terapia hormonal de reemplazo. ¿Remedio en la involución senil femenina?

Dra. Consuelo Prado Martínez,1 Dra. María Margarita Carmenate Moreno2 y Dr. Antonio J. Martínez Fuentes3RESUMEN

Dentro del proceso involutivo femenino, el cese de la función ovárica (menopausia) supone un importante condicionante de modificaciones que afectan a la mujer fisiológica (endocrino y funcionalmente) y morfológicamente (óseo y tisular). La merma en la calidad de vida, asociada a una serie de síntomas que acompañan el descenso estrogénico, como ocurre con el caso de las afecciones cardiovasculares. La terapia hormonal de reemplazo (THR) constituye un emergente medio empleado en el tratamiento de estos estados mórbidos, la efectividad del tratamiento y sus repercusiones epidemiológicas están siendo discutidas en la actualidad. Así, el objetivo del presente trabajo es conocer, a través de una aproximación antropológica, los cambios fisiológicos y en composición corporal que acontecen bajo tratamiento sustitutivo. Se analizan 100 mujeres entre 46 y 56 años, seguidas longitudinalmente durante 18 meses tras el cese de sus menstruaciones y tratadas con terapia hormonal sustitutiva.- Todas ellas residentes en Madrid y pertenecientes a un entorno social medio. La aplicación del índice de Blatt para evaluar la modificación en la incidencia de los síntomas climatéricos, muestra una disminución estadísticamente significativa en la ocurrencia de estos tras 6 meses de hormonoterapia. También se ha encontrado un incremento de peso y una evaluación del índice de masa corporal (BMI), así como el aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Se discute la relación riesgo-beneficio del tratamiento.Descriptores DeCS: MENOPAUSIA/psicología; AUMENTO DE PESO; CLIMATERIO.

El incremento de la esperanza de vida que afecta prácticamente a la totalidad de las poblaciones desarrolladas, junto a una mayor longevidad de los individuos, han propiciado interesantes cambios sin precedentes en la estructura demográfica de estos grupos humanos. Existe aproximadamente un 25 % de individuos afectados por los cambios regresivos de la involución senil y entre ellos uno de los más reseñables es el climaterio femenino.

La transición entre la fase reproductora y la no-reproductora en la mujer está caracterizada por cambios fisiológicos puntuales que son comunes a todas ellas: cese de la ovulación, cese de las menstruaciones y cambios irreversibles en las concentraciones hormonales.

Pese al hecho de la universalidad de la secuencia, la experiencia de la transición varía considerablemente, dotando al proceso de un sesgo de subjetivismo, tanto cuando se trata de diferentes poblaciones y culturas o en el seno de una misma población a nivel de individuo.1-3

Por un lado, las altas tasas de incidencia en muchas de las poblaciones occidentalizadas de los denominados "síntomas climatéricos",4,5 que menguan la calidad de vida de la mujer de edad mediana y por otro, los resultados provenientes de los grandes estudios epidemiológicos que muestran una mayor posibilidad de enfermar en la mujer posmenopáusica, han propiciado un creciente interés en esta fase ontogenética femenina no sólo en el ámbito de la biología o la clínica, sino también en el social. Las afecciones degenerativas tales como las coronarianas, significativamente más abundantes en posmenopáusicas,6-8 o el estado patológico de la pérdida de masa ósea: osteoporosis también incrementado tras la pérdida de la función menstrual,9 constituyen riesgos graves de morbimortalidad.

Un buen número de trabajos asocian estas morbilidades a la deprivación estrogénica que tiene, entre otros, efectos adversos en las concentraciones de lipoproteínas y lípidos séricos y en el metabolismo del calcio.

Aunque desde los años 30 se conoce la posibilidad de reemplazar los niveles de estrógenos en la mujer climatérica, las actitudes de la clínica y de las propias mujeres no lo han generalizado como posible tratamiento hasta bien entrados los años 60 y siempre considerándolo como un paliativo de la presencia de un factor de riesgo que hiciera recomendable esta terapia hormonal de reemplazo (THR).

En la actualidad, las actitudes e incidencia de aplicación varían de modo notorio, aun cuando sólo nos circunscribamos al denominado primer mundo. Como ejemplo las siguientes cifras: en Australia el 20,1 % de la mujer recibe THR,10 en Suecia el 24 %,11 En España el 10,5 % (Cantó M. Menopausia entorno y factores de riesgo en la mujer urbana. Estudio de la incidencia de osteoporosis. Tesis doctoral. Madrid 1998) y en Cuba 4 %. La THR incide pues en diferentes proporciones en las poblaciones,10-12 en algunos casos no por dificultades en la aplicación de este tratamiento, sino porque en ocasiones es controvertida la utilización del método sobre mujeres "sanas".13 A nivel antropológico son muy pobres las informaciones de lo que acontece en un plazo medio en las mujeres, tratadas hormonalmente, en contraste con los cambios descritos en la población general del mismo rango de edad.

Por ello, el ánimo del presente trabajo es el de conocer los cambios fisiológicos y de composición corporal, que ocurren en las mujeres sometidas a tratamiento estrogénico sustitutivo para evaluar los posibles costos/beneficios respecto a lo acontecido en población no tratada.

MÉTODOS

Se han estudiado 150 mujeres con edades comprendidas entre los 46 y 57 años. Todas ellas eran posmenopáusicas y su inclusión en el estudio se realizó tras 12 meses sin menstruación antes del primer control. El planteamiento del estudio ha sido longitudinal, con 3 etapas de análisis:0 primer control (12 meses de amenorrea)

6 meses 2do. control (18 meses de amenorrea)

12 meses 3er. control (24 meses de amenorrea).

Las mujeres aceptaron voluntariamente su participación en el presente estudio y se consiguió una alta efectividad de compromiso (98,6 %) en las 3 medidas planificadas. Tan sólo 2 mujeres no continuaron tras el primer control. La recogida muestral se hizo en una consulta ginecológica privada de la ciudad de Madrid.

Socioeconómicamente la muestra puede clasificarse como perteneciente según su nivel de ingresos a una clase media y media acomodada, con unos niveles de ingresos entre 250,000 y 450,000 pts/mes por núcleo familiar.

Las variables somáticas analizadas han sido estatura, peso y la variable derivada índice de masa corporal (BMI).

Los síntomas asociados con el proceso climatérico estudiados son los que integran el índice menopáusico de Blatt (sofocos, parestesias, insomnio, irritabilidad o ansiedad, tristeza, pérdida del deseo sexual, receptividad, fatiga, astralgias, palpitaciones y molestias urinarias) caracterizados en 3 niveles de severidad.

RESULTADOS

La caracterización morfofisiológica en el momento de la menopausia se recogen en la tabla 1. Se trata de un grupo de mujeres normotensas, con valores de normopeso para su talla y edad. Las estimas de estatura, superiores a otras referencias femeninas españolas pueden deberse a que el grupo analizado pertenece exclusivamente a un contexto urbano y a un nivel socioeconómico elevado.

| Variable | | |

| Edad (años) | | |

| Estatura (cm) | | |

| Peso (kg) | | |

| IMC* (kg/m2) | | |

| Frecuencia cardíaca | | |

| Tensión sistólica** | | |

| Tensión diastólica** | | |

En cuanto al historial reproductivo (Tab. 2), se señala una edad media de menarquía de 13,3 ± 1,25 años calculada a partir de datos retrospectivos corregidos según Tanner.14 La edad de menopausia natural ha sido de 50,08 ± 3,68 años y el período reproductor útil de 37,3 años. Esta edad, ligeramente superior a los 50 años es conforme a lo hallado en otros grupos poblacionales de nuestro entorno. En el 20 % de mujeres el cese de las menstruaciones aconteció tras una ovidectomía total. Los 33 años ha sido la edad más joven registrada en este tipo de operación y la edad promedio 46,89 ± 3,86 años.

| Variable | | |

| Edad de menarquía* | | |

| Número embarazos | | |

| Número abortos | | |

| PRU** | | |

| Edad menopausia natural* | | |

| Edad menopausia quirúrgica* | | |

La fecundidad de las mujeres estudiadas es de 2,27 ± 0,16 embarazos/mujer con una incidencia media de pérdidas fetales del 0,30 ± 0,01. En todos los casos se trató de abortos naturales no provocados. La baja tasa de fecundidad hace referencia a un elevado uso de anticoncepción hormonal (más del 40 %) por períodos prolongado y controlados ginecológicamente.

Se ha comprobado un importante porcentaje de fumadoras (30 %) con una media de 10,14 ± 2,16 cigarrillos/día/mujer.

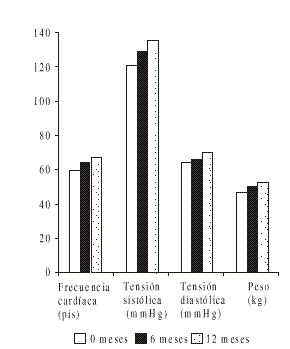

Tras este primer bosquejo posicional, las mujeres inician el tratamiento hormonal (THR) de acuerdo con la prescripción ginecológica al menos por el año que dura el presente estudio. En la figura 1 se reflejan las modificaciones registradas a los 0, 6 y 12 meses de los rasgos anteriormente consignados como morfofisiológicos.

Fig.1. Modificaciones durante la terapia hormonal

Durante los 12 meses existe una importante elevación de peso, más notoria en los primeros 6 meses analizados. El aumento de más de 4 kg, modifica el IMC que pasa de 24,58 inicialmente a 25,1 a los 6 meses y 25,8 al año. Tan sólo en el 6,6 % de las mujeres el peso se mantiene constante.

Junto a la elevación de peso, la frecuencia cardíaca muestra también una tendencia al aumento, pero sin duda lo más importante es la elevación de tensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Las diferencias al inicio y al final del período de estudio de esta variable fueron altamente significativas (p < 0,001) para la tensión diastólica y (p < 0,05) para la sistólica. Aunque en ambos casos la elevación ha sido de 6 mm de mercurio, proporcionalmente es más relevante el cambio de tensión diastólica que por otro lado es la que en mayor medida refleja el tono fisiológico habitual.

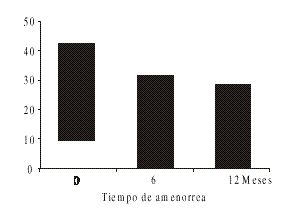

De acuerdo con la sintomatología climatérica, valorada según el índice menopáusico de Blatt11 (síntomas con 3 grados de severidad) se ha podido evaluar una mejora de la sintomatología con el tratamiento hormonal (figura 2). El cambio ponderado por los valores de Blatt ha sido altamente significativo de la primera a la última evaluación (p < 0,001); los 6 primeros meses parecen ser más receptivos en la mejora de los síntomas climatéricos.

Fig.2. Modificación del Índice Blatt.

Ante la ambigüedad de respuestas negativas y favorables que acontecen en las mujeres en ese año de aplicación de THR, se ha utilizado estadística multivariada que nos permita ponderar en su conjunto, los numerosos factores incidentes en este período. En concreto se ha utilizado el análisis en componentes principales (CCPP), cuya característica fundamental reside en "reducir" la información, proporcionando una separación gradada de la variación registrada, así como una valoración de las contribuciones de cada una de las variables estimadas a la variabilidad reducida importante que explican los componentes o factores extraídos.15

Dada la uniformidad en la edad de las mujeres se ha realizado un solo análisis que incluye el total de los casos estudiados. Se han incorporado a éste características somatológicas y fisiológicas, sintomatología climatérica (la variación de éstas en el período) e historial reproductivo (tabla 3).

| Variable | | | |

| Estatura | | | |

| Edad | | | |

| Edad menarquía | | | |

| Edad menopausia | | | |

| Tipo menopausia | | | |

| Número embarazos | | | |

| Número abortos | | | |

| Anticonceptivos hormonales | | | |

| No. Cigarros/día | | | |

| Índice Blatt 0 | | | |

| Índice Blatt 6 | | | |

| Índice Blatt 12 | | | |

| Peso 0 | | | |

| Peso 6 | | | |

| Peso 12 | | | |

| Tensión sistólica 0 | | | |

| Tensión diastólica 0 | | | |

| Tensión sistólica 6 | | | |

| Tensión diastólica 6 | | | |

| Tensión sistólica 12 | | | |

| Tensión diastólica 12 | | | |

| Frecuencia cardíaca 0 | | | |

| Frecuencia cardíaca 6 | | | |

| Frecuencia cardíaca 12 | | | |

Los 4 primeros componentes extraídos de este análisis explican el 60 % de la variabilidad muestral, más del 30 % es asumido por el primer componente. Precisamente, el peso y la tensión arterial constituyen el núcleo básico en la caracterización de este primer componente y por todo el período estudiado. Sin embargo, se ha podido comprobar que mientras la fuerza de las contribuciones del peso es ascendente, la de las tensiones tiende a minimizarse desde el primer al último control. La edad de menarquía, al igual que lo comprobado en otros estudios, está opuesta al peso corporal y muestra cierta predisposición morfológica más robusta en el inicio más temprano de las menstruaciones. Ni el tipo ni la edad de menopausia inciden de modo notorio en este primer componente de variación, que por otro lado nos permite estimar la pérdida de importancia en la contribución del índice de Blatt a lo largo del período.

El segundo componente está determinado por las contribuciones del status menopáusico y la edad a la que esta acontece en oposición a la tensión arterial, especialmente a la contribución negativa de la tensión arterial diastólica. Se podría inferir que cuanto mayor es la edad de menopausia en la mujer, menor es la elevación de tensión en el climaterio, aspecto éste sobre el que se aconseja profundizar. El tratamiento hormonal sustitutivo parece minimizar el efecto antes descrito de la edad de menopausia en la elevación de tensión. La edad al cese de las menstruaciones, en nuestra muestra, está asociada con el número de embarazos/mujer y también al tipo de menopausia.

El tercer componente asume el 10 % de la variabilidad total, y está caracterizado por el patrón reproductivo de las mujeres y la sintomatología climatérica (en oposición) cuantificada por el índice de Blatt. La edad de menarquía, presenta también una importante contribución al componente al oponerse a la incidencia de sintomatología climatérica.

DISCUSIÓN

Las actitudes para el uso y aplicación de la THR están variando considerablemente y se ha detectado un número creciente de mujeres del primer mundo que hacen uso de ella. Su aplicación puede tener efectos colaterales que en muchos casos han sido minimizados, obviados o no tenidos en cuenta a la hora de recomendar la THR desde un punto de vista preventivo. Jolleys y otros16 señalan que el incremento en el número de usuarias de esta terapia pueda deberse a la elevación en la incidencia de síntomas climatéricos durante estas 2 últimas décadas en los países occidentalizados y a la efectividad demostrada de la THR en la sintomatología.5,17 Estudios llevados a cabo en Suecia muestran cómo el 61 % de las mujeres conocía el efecto de la THR sobre enfermedades tales como la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares.11 Sin embargo, a nuestro juicio, existe una sobreestimación de los riesgos a desarrollar una u otra enfermedad, inclusive el desarrollo de cáncer endometrial o de mama, así en países con tradición y años de aplicación de este paliativo hormonal, como Noruega, un 60 % de las mujeres no "ve claro" el balance riesgo/beneficio del uso de la THR.18 Un buen número de mujeres atraviesa la transición climatérica sin complicaciones importantes que mermen la calidad de vida en lo relativo a la sintomatología climatérica que pudiera en un principio justificar la aplicación de THR. En una muestra reciente de mujeres madrileñas, Cantó (Menopausia entorno y factores de riesgo en la mujer urbana. Estudio de la incidencia de osteoporosis. Tesis doctoral. Madrid 1998) encuentra que en casi un 50 % de las mujeres climatéricas estudiadas no existe el mal denominado "síndrome menopáusico". En el presente estudio hemos detectado índices de Blatt muy bajos, inferiores a 13, antes del inicio de la THR (14 %), pues bien en la mitad de estos casos el valor del índice aumentó en el período de estudio con uso de THR, así pues sin negar la eficiencia generalizada de la terapia para la mejora de la calidad de vida climatérica, sugerimos sea considerado el estado inicial sintomático de la mujer antes de aplicar el tratamiento.Otro hecho de consideración es el significativo aumento de peso comprobado en este estudio longitudinal (5 kg), que aunque fisiológicamente referenciado en la posmenopausia es superior al registrado para la muestra no tratada con THR (3,7 kg). Bissonnette y otros19 señalan la existencia de un importante incremento de peso en mujeres que siguen 2 tipos de tratamiento hormonal; esto nos sugiere la recomendación que paralelamente al uso de la THR, debería acompañarse de una modificación de ingesta ponderada y evaluada para evitar problemas carenciales, pero más pobre en términos calóricos, recordemos que la energía total consumida es superior en la fase final lútea del ciclo menstrual y que ésta no existe en la etapa posmenopáusica. El IMC considerado un indicador de riesgo mórbido puede, como en el presente estudio, ser un referente de la necesidad de una aplicación conjunta de ambas acciones.

La tensión arterial, junto a lo antes descrito, se muestra como un rasgo especialmente sensible a la terapia. Pese a que en uno de los primeros estudios realizados en 1985, Mashshaw et al.20 señalan que la THR no aumentaba el riesgo de hipertensión, trabajos posteriores al menos cuestionan la anterior premisa.21,22 En nuestro caso la tensión arterial se eleva significativamente durante el año de seguimiento, proporcionalmente más en los valores diastólicos. No parecen existir diferencias notables con la elevación encontrada por Cantó en población no tratada. Resulta de interés el efecto emanado del análisis en CCPP, que indica cómo el aumento de la tensión arterial en la posmenopausia inmediata al cese de las menstruaciones es menor en tanto el cese de éstas ocurre a una edad más tardía. Lo anterior nos reafirma en la necesidad de trabajar de modo multidisciplinario y sobre todo en el estudio personalizado de cada una de las pacientes antes de proceder a un tratamiento para una fase de nuestro desarrollo ontogenético, que no tiene por qué ser traumática ni patológica en la vida de la mujer.

SUMMARY

Within the involutive female process, the cesation of the ovarian function (menopause) is supposed to be an important condition affecting women physiological (endocrine and functionally) and morphologically (osteal and tissue). The decrease in the quality of life related to a series of symptoms accompanying the estrogenic reduction, as occurs in the case of cardiovascular affections, is an example of this. The hormonal replacement therapy (HRT) is an emergent means used in the treatment of these morbid states. The effectiveness of the treatment, as well as its epidemiological repercussions are being discussed at present. The objective of our paper is to know through an anthropological approach the physiological changes and the modifications in the body composition that are observed under replacement therapy. 100 women aged 46-56 were longitudinally followed for 18 months after the cesation of their menstruations and treated with hormonal replacement therapy. All of them lived in Madrid and came from a middle social setting. The application of the Blatt's index to evaluate the modification in the incidence of climacteric symptoms, showed a statistically significant reduction of their occurrence 6 months after hormone therapy. Weight gain, an evaluation of the body mass index (BMI), and an increase of heart rate and of arterial pressure have also been found. The risk-benefit relationship of the treatment is under discussion.Subject headings: MENOPAUSE/psychology; WEIGHT GAIN; CLIMACTERIC.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Maoz B, Antonovsky A, Apter A, Wijsenbeek H, Datan N. The perception of menopause in five ethnic groups in Israel. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;65(Suppl.):69-76.

- Kaufer P, Syrotvik J. Symptom reporting at the menopause. Soc Sci Med 1981;15(E):173-4.

- Beyene Y. Cultural significance and physiological manifestations of menopause: a biocultural analysis. Cult Med Psychiatr 1986;10:47-71.

- OMS. Grupo de expertos de la OMS. Estudios sobre la menopausia. Geneva: Word Health Organization, 1981:135.

- Scientific Group Endocrinology of the Normal Menopause. Reseach on the menopause in the 1990s. Geneva: World Health Organization, 1996:108.

- Kanelle WB, Hyortland MC, Mcnamara PM, Gordon T. Menopasues and risk of cardiovascular disease. The Framinghan Study. Ann Intern Med 1976;85:447-52.

- Bush T, Banett-Conner E, Cowan L, Criqui M, Wallace R, Suchindran C. Cardiovascular mortality and non contraceptive use of estrogen in women: results from the lipid research clinics program follow-up study. Circulation 1987;75:1102-9.

- Grodstein F, Stampfer M, Mamson J, Colditz G, Willet W, Rosner B. Postmenopausal estrogen and progestin use and the risk of cardiovascular disease. N Engl J Med 1996;335:453-61.

- Lindsay R. Prevention of postmenopausal osteoporosis. Obstet Gynecol Clin North Am 1987;14:63-7.

- Taffe J, Garamszegi C, Dudley E, Dennerstein L. Determinants of self rated menopause status. Maturitas 1997;27:223-9.

- Stadberg E, Mattssen LA; Milsom I. Women attitudes and knowledge about the climateric period and its treatment. A Swedish population-based study. Maturitas 1997;27:109-16.

- Prado C, Carmenate MM, Díaz ME, Martínez A. Menopause and social factors in Cuban women. Proceedings of the 11th Congress of the European Anthropological Association 1998 30 aug-3 sep; Jena, Germany 1998:13.

- Wren B, Brown L. Compliance with hormonal replacement therapy. Maturitas 1991;13:17-21.

- Tanner JM. The secular trends towards earlier physical maturation. T Soc Geneesk 1966;44:524-39.

- Walker S, Duncan D. Estimation of probability of an event as a function of several variables. Biometrika 1967;54:167-79.

- Jolleys JV, Olesen F. A comparative study of prescribing hormone replacement therapy in USA and Europe. Maturitas 1996;23:47-53.

- Limouzin-Lamothe MA, Marron N, Joyce CRB, LeGal M. Quality of life after menopause: influence of hormonal replacement therapy. Am J Obstet 1994;170:618-24.

- Hazzard WR. Estrogen replacement and cardiovascular disease: serum lipid and blood pressure effects. Am J Obstet Gynecol 1989;161:1847-53.

- Bissonnette F, Suzanne LC, Fugére P, Bérubé S. Metabolic effect of two hormonal preparations in postmenopausal women. Maturitas 1997;27:275-84.

- Mashshaw CA, Lobo RA. Estrogen replacement therapy and hypertension. J Rep Med 1985;30:805-10.

- Studd JVV, Magos A. Hormone pellet implantation for the menopause. Obstet Gynecol Clin North Am 1990;14:229-49.

- Whitehead M, Godfree V. Terapéutica hormonal sustitutiva. Preguntas y respuestas. Harofarma S.A. (Edición en Español). 1992:103.

Recibido: 24 de agosto de 1999. Aprobado: 10 de diciembre de 1999.

Dra. Consuelo Prado Martínez. Ciudad Universitaria de Cauto Blanco. Carretera de Colmenar, Km 15. 28049, Madrid, España.

1 Doctor en Ciencias. Profesor Titular.

2 Doctor en Ciencias Biológicas. Investigador Auxiliar.

3 Doctor en Ciencias Biológicas. Investigador Titular.