INTRODUCCIÓN

Las enfermedades no transmisibles son responsables del 71 % de las defunciones a nivel mundial. Directamente conectados con ellas se encuentran los factores claves de riesgo metabólico: hipertensión arterial, glucosa elevada, hiperlipoproteinemia y obesidad.

A su vez, todos estos factores de riesgo se asocian con la enfermedad renal crónica (ERC), otra entidad que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, sigue un curso indolente durante mucho tiempo y frecuentemente se diagnostica de forma tardía.1

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.2) Un indicador para definir la obesidad, muy utilizado y simple, es el índice de masa corporal (IMC), expresado en Kg/m2.3,4

La obesidad representa el quinto factor de riesgo de defunción en el mundo; ocasionando cada año 2,8 millones de muertes. Actualmente, este trastorno está aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos, y se relacionan con un mayor número de defunciones que la insuficiencia ponderal. Por ejemplo, el 65 % de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas que la mal nutrición por defecto.2

En el año 2014 se estimó que el 4 % de todas las muertes en Cuba, en personas mayores de 20 años, fueron atribuidas al sobrepeso u obesidad. Sin embargo, en los grupos de muerte por cáncer, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, las muertes atribuidas al sobrepeso y la obesidad alcanzan 12,3 %, con mayor impacto en el sexo femenino (16,8 %).5

En Cuba se ha demostrado que las mujeres obesas y con sobrepeso desarrollan fenotipos más agresivos de cáncer de mama.6) Además se le atribuyen 44 % de los casos de diabetes, 23 % de cardiopatías isquémicas y entre 7 y 41 % de algunos cánceres.2

Según la Organización Panamericana de la Salud, en Cuba el sobrepeso y la obesidad han tenido tendencia a aumentar en los últimos años, con una prevalencia que asciende a 54,5 % de los hombres y 62,5 % de las mujeres adultas.7

Entre los trabajadores atendidos en la sala de exámenes médicos preventivos del Hospital Militar Central “Dr. Carlos J. Finlay”, encontramos una alta frecuencia de sobrepeso, obesidad (73,7 %) y ERC (10,8 %),8 Esta situación nos ha motivado a reanalizar aquellos datos.

El propósito de esta investigación es describir la relación entre la obesidad, la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo metabólicos como hipertensión arterial, hiperlipoproteinemia y diabetes mellitus.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, en la sala de exámenes médicos preventivos del Hospital Militar Central “Dr. Carlos J. Finlay”, desde julio de 2012 hasta junio de 2013. Incluyó a todos los trabajadores que asistieron a dicha sala durante el periodo de estudio (n = 2913), de ellos se recolectaron los datos: edad, sexo, peso y talla. A partir de estos dos últimos se calculó el índice de masa corporal (IMC) a través de la siguiente fórmula:

El valor del IMC permitió clasificar cada paciente en una de cuatro categorías para el estado nutricional: bajo peso (IMC < 18,5 Kg/m2), normo peso (IMC ≥ 18,5 Kg/m2 y < 25,0 Kg/m2), sobre peso (IMC ≥ 25,0 Kg/m2 y < 30,0 Kg/m2) u obeso (IMC ≥ 30,0 Kg/m2).

Cumplieron los criterios de inclusión y finalmente integraron la serie 2902 pacientes, de ellos 740 mujeres.

Los criterios de exclusión fueron que no se contara con la información completa de los pacientes (9 pacientes) y la negativa a participar en el estudio (2 pacientes).

Fueron considerados portadores de diabetes mellitus (DM) aquellos pacientes con antecedentes conocidos de la enfermedad o que fueran diagnosticados durante la investigación a través de prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTG) o determinación de hemoglobina glucosilada (HbA1c). Estas pruebas se indicaron solamente a los pacientes que tuvieran glucemia en ayunas ≥ 5,6 mmol/L. La glucemia se determinó por método de glucosa oxidasa en plasma venoso. La PTG se realizó según metodología propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Se utilizaron los valores de corte de la American Diabetes Assossiation para la interpretación de los resultados.9

Como portadores de hipertensión arterial (HTA) fueron considerados quienes tuviesen antecedentes personales de la enfermedad, usaran medicación antihipertensiva o tuviesen cifras de tensión arterial superiores a 140 y/o 90 mmHg. Como hiperlipoproteinemia (HLP), se definieron cifras de colesterol total ≥ 6,2 mmol/L y/o triglicéridos ≥ 1,7 mmol/L o antecedentes de esta enfermedad o tomar medicación hipolipemiante.

Como paciente con enfermedad cardiovascular (ECV) se consideró al portador de cardiopatía isquémica en cualquiera de sus manifestaciones, enfermedad cerebrovascular o arteriopatía periférica.

A todos se les realizó glucemia en ayunas, colesterol total y creatinina a través de autoanalizadores Mindray BS 400 e HITACHI-902; se usaron las unidades del sistema internacional de unidades. Se determinó triglicéridos (TAG) mediante aleatorización simple sistemática (n = 1308).

El filtrado glomerular (FG) se calculó según la ecuación de Cockcroft y Gault ajustada para el sexo y peso ideal.

La información se recolectó en un modelo de recogida del dato primario creado al efecto y mediante entrevista individual con el paciente. Se almacenó en soporte digital y para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 20.0.

Se utilizó para la estadística descriptiva los valores absolutos y proporción. Para determinar la relación entre las variables categóricas se utilizó la prueba chi-cuadrado. Los valores medios de las variables continuas se compararon a través de ANOVA de un factor. Se asumió significación estadística p < 0,05 con intervalo de confianza de 95 %. Los datos se presentan en tablas y gráficos.

Esta investigación fue aprobada por el comité de ética del Hospital Militar Central “Dr. Carlos J. Finlay”. Todos los pacientes participaron de forma voluntaria, expresaron su decisión mediante consentimiento informado.

RESULTADOS

Predominó el grupo de sobrepeso en ambos sexos, en esta categoría se encontró más del 40 %. Llama la atención que entre obesos y sobrepesos estaban representados casi tres cuartas partes de ambos sexos (Tabla 1).

El aumento de peso corporal describió un ascenso con la edad en ambos sexos y se estabilizó en una meseta a partir de los grupos de edades de 35 años en adelante (Fig. 2). Los grupos de edad mayores de 25 años tenían media de IMC en el rango de sobrepeso. Es de resaltar que el mayor valor de la media de IMC de las mujeres se alcanzó en el grupo de 65 años y más.

Las medias de los parámetros bioquímicos tuvieron ascenso, como norma general, a medida que progresaba el peso corporal (Tabla 2). Los valores de glucemia oscilaron en un rango de 1 mmol/L (entre 4,53 mmol/L y 5,38 mmol/L) que describió un ascenso lineal entre grupos (p = 0,000). El colesterol ascendió de forma gradual, de 4,11 mmol/L hasta 5,05 mmol/L a través del estado nutricional (p = 0,000). Los valores medios de triglicéridos tuvieron también una tendencia al aumento, con valores entre 0,88 mmol/L y 1,93 mmol/L (p = 0,000).

Tabla 2 Valores medios de glucemia, colesterol, triacilglicéridos, HbA1c y filtrado glomerular según estado nutricional

Nota: IC: Intervalo de confianza.

No se encontró ningún paciente bajo peso con glucemia en ayunas ≥ 5,6 mmol/L (rango: 3,64 mmol/L a 5,21 mmol/L), por lo que no se realizó HbA1c en este grupo nutricional debido al diseño del estudio. La HbA1c aumentó su valor a medida que progresaba el estado nutricional, sin embargo, la diferencia entre grupos no alcanzó significación estadística (p = 0,068). Las medias de sobrepeso y obeso se encontraron en el rango de hiperglucemia intermedia.

En la tabla 2 se aprecia aumento de los valores de filtrado glomerular a medida que progresó el estado nutricional desde 70,72 ml/min/1,73 m2 en los pacientes con bajo peso hasta 119,02 ml/min/1,73 m2 en los obesos, esta diferencia entre grupos alcanzó significación estadística (p = 0,000).

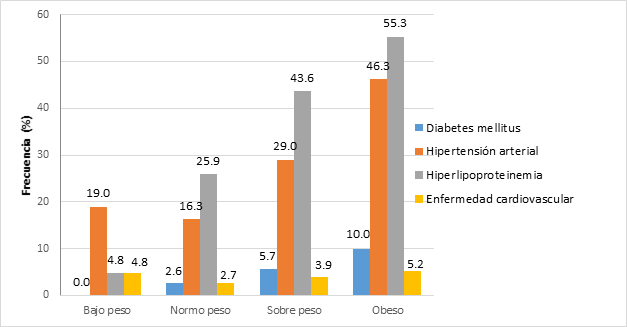

La frecuencia de DM y HLP ascendió de forma progresiva con el estado nutricional (Fig. 3). No se encontró ningún diabético que fuera bajo peso y la frecuencia de HLP aumentó de 4,8 % en los bajo pesos hasta 55,3 % en los obesos. El riesgo relativo (RR) para DM de los obesos fue de 2,23 y el de HLP fue de 1,50 en esta serie. Se debe señalar que la frecuencia de HTA y ECV describió una curva tipo U, con mayor frecuencia en los bajo peso que en los normo peso, y aumento progresivo a partir de este punto. El RR de los obesos para HTA fue de 1,90 y para ECV fue de 1,50.

DISCUSIÓN

La distribución de los datos en cuanto a sexo y grupos de edad está relacionada con el diseño del estudio, esta es una serie de casos, no un estudio epidemiológico, por lo que no podemos atribuir las diferencias entre grupos a características propias de la población cubana.

En Cuba se observó un incremento del sobrepeso y la obesidad entre los años 1995 y 2001, aunque con distribución desigual según las regiones geográficas y el sexo, con predominio de las mujeres y las regiones occidental y central del país.10 Esta tendencia parece mantenerse en la actualidad, y la serie que presentamos pertenece a la región occidental. En un trabajo de Jiménez y otros se estimaba que el sobrepeso y la obesidad alcanzaban alrededor del 44 % de la población en 2012, con incremento de 2,5 % en la prevalencia de obesidad en los últimos 30 años, no obstante, el sobrepeso casi se duplicaba en este mismo periodo.11 Cifras similares encontraron Herrera y otros en la Isla de la Juventud entre 2004 y 2006 (Community - Based Epidemiological Study of Chronic Kidney Disease, Cardiovascular Disease, Diabetes Mellitus and Hypertension - ISYS -).12

En la III Encuesta Nacional de Factores de Riesgo se encontró que 44,8 % (IC 43,4 - 46,3) de la población total tenía un peso excesivo y la obesidad alcanzó 15,0 % (IC 14,0 - 16,1), con predominio de los mayores de 25 años, de quienes aproximadamente el 50 % clasificaban como sobrepeso u obeso.13 La distribución del IMC por sexos y grupos de edad (igual a la empleada en este trabajo) arrojó que era mayor en el sexo femenino a partir del grupo de 35 a 44 años y se mantenía hasta el grupo de más edad. En la serie que presentamos existe igual distribución, pero con valores de IMC muy superiores en ambos sexos y en todos los grupos de edad.

Es llamativa la elevada frecuencia de sobrepeso y obesidad encontrada (obesidad 29,2 % y sobre peso 44,5 %). Consideramos que está dado porque son pacientes provenientes de un entorno mayoritariamente urbano y tienen en común varios factores sociodemográficos y económicos: la entidad en la que trabajan, el hecho de ser personas laboralmente activas en ocupaciones con esfuerzo físico semejante. También comparten similar nivel educacional, alimentación (realizan como promedio dos comidas diarias en el centro laboral) e ingresos económicos. Estas condiciones influyen en que la ganancia ponderal que hemos encontrado sea mayor que el promedio del país.

Debemos alertar que el fenómeno de la obesidad comienza desde edades tempranas. Como resultado de esta tendencia se reporta creciente frecuencia de factores de riesgo metabólicos en la población pediátrica, en la que se ha encontrado, en adolescentes, cifras de obesidad superiores al 20 %.14,15

El impacto de la obesidad sobre los valores de glucemia se ha demostrado tanto en la experiencia clínica como en estudios epidemiológicos.12 El riesgo de diabetes se incrementa de forma progresiva con el grado de obesidad, sobre todo cuando esta es central, lo cual se pone en evidencia por la circunferencia abdominal o los índices de cintura/estatura o cintura/estatura.16 En la serie que se presenta no se midió la circunferencia abdominal, que es el indicador de sobrepeso u obesidad que con mayor fuerza se ha vinculado con la enfermedad cardiovascular o sus factores de riesgo.17 Esta es una limitación que debemos declarar.

Varios fenómenos fisiopatológicos vinculan el incremento del tejido adiposo con la resistencia a la insulina y el desarrollo de diabetes mellitus, dentro de ellos figura un aumento de los niveles de ácidos grasos libres, la leptina, el factor-α de necrosis tumoral (TNF-α) y la resistina.18

La prevalencia global de HTA en Cuba, en personas mayores de 15 años, se estima en 30,5 %, cifra que aumenta con la edad y alcanza 5 a 6 personas de cada 10 después de los 55 años.13

La relación del sobrepeso y la obesidad con la prevalencia de hipertensión arterial es harto conocida. En un estudio poblacional realizado en la provincia de Matanzas en el año 2010, se encontró que 46,0 % de los obesos eran hipertensos, casi idéntico al 46,3 % que aquí mostramos. Sin embargo, la prevalencia de HTA en los pacientes sobrepeso era muy superior (38,4 %) al 29,0 % de este estudio.19 En el ISYS se encontró un incremento de HTA en todos los grupos etarios a medida que progresaba el estado nutricional hacia la obesidad.12

Los valores medios de colesterol de la población cubana se han encontrado en 4,6 mmol/L y los de TAG en 1,6 mm/L; ambos se incrementan en relación con la edad. A partir de los 50 años, las mujeres tienen valores de colesterol y TAG mayores que los hombres, presumiblemente relacionado con la menopausia, sin embargo, esa tendencia al incremento se observa en ambos sexos.13 Creemos que el incremento de glucemia, colesterol y TAG que encontramos en esta serie también está influido por la ganancia ponderal que se experimenta con la edad, ya que los valores que se encontraron en pacientes con sobrepeso y obesos son discretamente superiores a los estimados para el país.

La III Encuesta Nacional de Factores de Riesgo estimó una media de filtrado glomerular para la población cubana de 110,8 mL/min/1,73 m2; con valores más altos en los hombres y en áreas rurales. La edad influyó negativamente en sus valores en ambos sexos.13 En esta serie el estado nutricional tuvo una influencia significativa sobre las medias de FG. En nuestra opinión se debe a que el FG se calculó por la ecuación de Cockcroft y Gault, que sitúa el peso en el numerador, por tanto, a mayor peso mayor filtrado. Para corregir en cierta medida este sesgo se empleó su variante ajustada para el peso ideal y el sexo. Existen ecuaciones más precisas para estimar el FG, descritas por Levey y otros, como la Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) o la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).20,21 No fueron empleadas porque incluyen la raza dentro de las variables de cálculo, algo bien difícil de evaluar en una población tan mestiza como la cubana. Otro factor que influye es que los obesos tienen mayor masa muscular total y por ende mayor producción de creatinina.

La prevalencia nacional de dislipidemia se estima en 19,3 %; más alta en las mujeres que en los hombres y aunque se incrementa con la edad, no alcanza la frecuencia mayor del 40 % que se encontró entre sobrepesos y obesos.13

Dado que las enfermedades cardiovasculares tienen por base el fenómeno de la aterosclerosis, no es de extrañar que a medida que se acumulan factores de riesgo aterogénicos como la hipertensión, diabetes e hiperlipoproteinemia aumente la frecuencia de ECV.

Concluimos que la obesidad fue muy frecuente en este grupo de pacientes; en los cuales se relacionó directamente con los factores de riesgo metabólico hipertensión arterial, hiperlipoproteinemia y diabetes mellitus, así como con la enfermedad cardiovascular.