Introducción

Las enfermedades crónicas no transmisibles se han convertido en una epidemia mundial que amenaza la esperanza y la calidad de vida. En la actualidad, la diabetes mellitus (DM), considerado el trastorno endocrino más común, representa uno de los mayores problemas de salud, pues eleva significativamente los índices de morbilidad y mortalidad.1,2

La DM se define como un síndrome heterogéneo de causas múltiples, caracterizado por hiperglucemia crónica, con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas como resultado de defectos en la secreción de la insulina, la acción de la insulina o en ambas. A nivel mundial, el número de personas con DM se ha cuadruplicado en las últimas tres décadas, y es la novena causa principal de muerte. La diabetes mellitus tipo 2 es ya una de las enfermedades de mayor prevalencia del siglo XXI, y es un reto global de salud pública.3,4

En el año 2000 se calculaba que había 151 millones de adultos con DM a nivel mundial. Para 2009, esta cifra había crecido en un 88 % y la proyección mundial de casos de diabetes para 2025 era de 438 millones. La Federación Internacional de Diabetes estima que 578 millones de adultos vivirán con diabetes en 2030, y el número alcanzará los 700 millones en 2045, lo que viene muy influenciado por el aumento de la demografía y el envejecimiento de las poblaciones a escala global.5,6

El crecimiento en el número de casos esperado (62 %) para el año 2045 es mayor en los países latinoamericanos que lo pronosticado para otras áreas. La expectativa de crecimiento se basa en la prevalencia alta de las condiciones que preceden a la diabetes, como la obesidad y la intolerancia a la glucosa.7

Las causas más frecuentes de muerte entre las personas con diabetes son la cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales. Además, la diabetes es la primera causa de ceguera, insuficiencia renal, amputaciones no debidas a traumas e incapacidad prematura. Se calcula que hasta un 70 % de todas las amputaciones de extremidad inferior están relacionadas con la diabetes y se encuentra entre las diez primeras causas de hospitalización y solicitud de atención médica.7,8

En Cuba, la mortalidad por diabetes mellitus se comportó en el año 2019 con una tasa bruta de 20,6 x 105 habitantes y ajustada por edades de 9,9 x 105 habitantes, predominando en el sexo femenino (único entre las diez principales causas de muerte) con una razón de tasas por sexo de 0,8 con 1,4 de años de vida potencialmente perdidos, con una tasa de mortalidad prematura de 14,3 x 105 habitantes de 30 a 69 años de edad. En cuanto a su prevalencia fue de 6,67 % y es superior en el sexo femenino que en el masculino.9

Holguín, en el 2019, mostró una tasa bruta de mortalidad de 11,6 x 105 habitantes y ajustada por edades de 5,4 x 105 habitantes, mientras que su prevalencia en el año 2019 fue de 4,13 %. En el Área de Salud de San Andrés, del municipio Holguín, 3,47 % de la población se encuentra dispensarizada con diabetes mellitus, sin embargo, en la comunidad de “Ojo de Agua” hay un 4,28 % de prevalencia con un bajo nivel de conocimientos acerca de dicha enfermedad.9

La prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles es una de las prioridades de los sistemas de salud de Latinoamérica. Con el impulso dado por la Declaración de las Américas (DOTA), varios países han desarrollado programas nacionales de diabetes. El Programa Nacional de Atención al Diabético, creado en 1990, es el documento rector para la atención de esta enfermedad en Cuba y la prevención primaria de esta entidad clínica está dirigida a combatir los factores de riesgo modificables; como la obesidad, el sedentarismo, las hiperlipidemias, la hipertensión arterial, el tabaquismo y la nutrición inapropiada, en aras de fomentar un estilo de vida saludable.7,10

En Cuba, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrece una atención integral, universal, accesible, gratuita y continúa; su estrategia fundamental está basada fundamentalmente en el desarrollo de la Atención Primaria de Salud (APS), lo cual constituye una fortaleza para la atención al paciente diabético. La APS, con una especialidad efectora que es la medicina familiar, es la encargada de promover, proteger, restaurar y rehabilitar la salud de los individuos, las familias y la comunidad.6

Los profesionales de esta especialidad deben fomentar la educación para la salud, la cual constituye una herramienta indispensable en el desarrollo de la Promoción de Salud (PS). La educación para la salud desarrolla procesos de aprendizajes participativos y genera ambientes positivos para involucrar a personas de todos los grupos, ofreciéndoles conocimientos para la construcción de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida; y estimula la reflexión, la toma de decisiones y el empoderamiento para establecerse metas y objetivos.6

La educación de la persona diabética constituye un aspecto esencial para el manejo y control de la enfermedad, por lo que al enfrentarnos al problema práctico de cómo proporcionar los medios necesarios para mejorar y ejercer un mayor control sobre la salud individual y familiar, para un mejor control de la diabetes mellitus, es pertinente y factible el objetivo de este estudio, que fue desarrollar una estrategia de intervención educativa sobre la diabetes mellitus e implementarla en la Comunidad de “Ojo de Agua”, San Andrés, Holguín.

Métodos

Se realizó una investigación acción siguiendo el paradigma cuanticualitativo, que consistió en una intervención educativa para el control y prevención de la diabetes mellitus en la comunidad de “Ojo de Agua”, San Andrés, Holguín, que abarcó los años desde 2020 hasta el 2021. El universo estuvo conformado por los 630 habitantes de la comunidad, cuya población fuente o de estudio fueron los 27 pacientes dispensarizados con diabetes mellitus que cumplían las condiciones de elegibilidad para participar en el estudio (consentimiento informado individual y/o familiar). No existieron criterios de exclusión en la investigación.

La estrategia se dividió en tres etapas:

1ra Etapa (diagnóstica del problema)

Se caracterizó la muestra de los pacientes diabéticos, de acuerdo a las variables seleccionadas a partir de la revisión de las historias clínicas individuales existentes, de la anamnesis de cada paciente individualmente y de los familiares que conviven con él.

También se aplicó una entrevista en profundidad cara a cara, como técnica cualitativa para explorar la opinión de los diabéticos acerca de las características de su enfermedad y su actitud ante ella. Para ello se utilizó una escala tipo Likert (previamente validada por criterio de expertos y con un α-Cronbach aceptable igual a 0,693), que consistió en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones, con las cuales el entrevistado adoptó una posición variable, desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo.

También se utilizó el cuestionario MBG (Martín-Bayarre-Grau), que mostró un valor potencial predictivo de la adherencia (cumplen el tratamiento), con capacidad para predecir el control en la diabetes mellitus. Se consideraron tres niveles de adherencia: “total”, “parcial” y “no adherencia”, a partir de la puntuación que obtuvo el paciente en el cuestionario. Se consideró total: si obtuvo entre 34 y 48 puntos; parcial: entre 33 y 18 y no adherido si obtuvo 17 o menos puntos.

Se identificaron sus tres componentes, que fueron evaluados a partir de los ítems que integran dicho cuestionario MBG. Estos fueron:

implicación personal: ítems: 5, 6, 8, 9, 10.

relacional (relación transaccional entre profesional y paciente): ítems: 7, 11, 12.

Comportamental (cumplimiento del tratamiento): ítems: 1, 2, 3, 4.

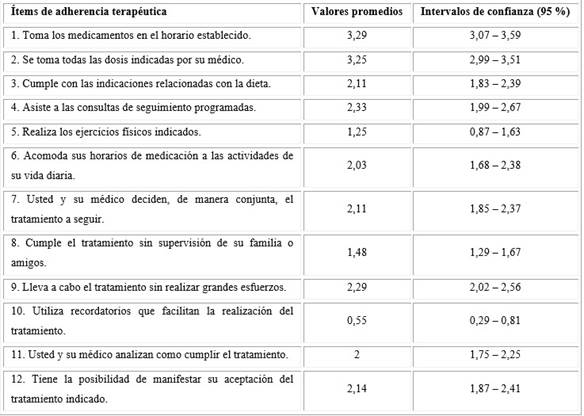

Se consideraron ítems de bajos resultados aquellos que obtuvieron valores medios inferiores a dos, con resultados intermedios los que alcanzaron valores medios entre dos y tres, y de mejores resultados los que lograron valores medios superiores a tres.

Los datos obtenidos a través de los cuestionarios permitieron la elaboración de bases de datos. Para su procesamiento se utilizaron los paquetes de programas EPIDAT 3.1 y SPSS 11.5. Las variables cualitativas se midieron mediante frecuencias absolutas y relativas, en tanto que para las variables cuantitativas se realizaron estimaciones puntuales y por intervalos de confianza de 95 %.

2da Etapa (Intervención poblacional)

Se definió el problema fundamental, la misión, así como el resultado esperado. También se seleccionó el tipo de estrategia de intervención, cuya base fue el diagnóstico de las principales necesidades, donde se tuvieron en cuenta sus requerimientos para garantizar su éxito en la comunidad. Una vez elaborado el plan de acción, este se implementó de forma inmediata en la comunidad de “Ojo de Agua”, el cual fue de estricto cumplimiento, para lo cual se hicieron toda una serie de coordinaciones con el consejo popular, lo que garantizó una verdadera intersectorialidad y la participación activa de toda la comunidad.

3ra Etapa (Evaluación)

Finalmente, a partir de indicadores de resultado seleccionados, se procedió a su evaluación a los seis meses de implementada la estrategia, además se efectuaron fotos y videos como medios para evidenciar o verificar los cambios esperados una vez implementada la estrategia.

Para la recolección de la información, se diseñó una planilla de vaciamiento, donde se recogieron las variables que dieron salida a los objetivos propuestos. Para el análisis estadístico y determinar la significación de las variables, se utilizó la prueba estadística no paramétrica de ji al cuadrado y la “U” de Mann Whitney, con un nivel de significación de p< 0,05. Se efectuó una triangulación metodológica para lograr una integración de los métodos teóricos y empíricos en el análisis de toda la información, así como una triangulación de todos los datos obtenidos.

En la investigación se cumplieron los principios éticos básicos del proceso investigativo, según lo establecido en la Declaración de Helsinki y se apegó estrictamente a la ética profesional en la publicación científica.

Resultados

Predominó el sexo femenino (70,4 %) y el grupo de edad entre 40 y 59 años (48,1 %); sin embargo, la mayor tasa de prevalencia se presentó en los mayores de 60 años (7,94 x 102).

Existe un bajo grado de escolaridad predominante, pues 66,7 % terminó los estudios primarios. Hubo suficientes evidencias estadísticas, con un nivel de significación de 0,05, para afirmar que predominó la malnutrición por exceso entre las mujeres diabéticas que entre los hombres.

El 74,1 % de los diabéticos clasificaron como diabetes mellitus tipo 2, relacionado con el grado de envejecimiento. Predominó la ingestión de café en 88,8 %, mientras que 33,3 % era fumador y solamente 11,1 % declaró ingerir bebidas alcohólicas, todos masculinos.

El 100 % de los diabéticos mostraron una adherencia parcial a su tratamiento, sin embargo, se observó que el componente implicación personal presentó ítems con valores promedios intermedios, como fueron: “acomoda sus horarios de medicación a las actividades de su vida diaria” con 2,03 y “lleva a cabo el tratamiento sin realizar grandes esfuerzos” con 2,29 pero también existieron tres ítems con valores promedios bajos: “utiliza recordatorios que facilitan la realización del tratamiento” (0,55); “realiza los ejercicios físicos indicados” (1,25) y “usted cumple el tratamiento sin supervisión de su familia o amigos” (1,48).

Todos los ítems que se refieren al componente relacional obtuvieron valores intermedios, mientras que el componente cumplimiento del tratamiento o comportamental fue el único que mostró ítems con valores promedios altos en lo referido al cumplimiento de las prescripciones farmacológicas según los ítems 1 y 2 (3,29 y 3,25, respectivamente); sin embargo, en los ítems referidos al cumplimiento de la dieta y a la asistencia a consultas de seguimiento, se observaron valores intermedios (ítems 3 y 4) con 2,11 y 2,33, respectivamente (tabla 1).

Tabla 1 - Valores promedios e intervalos de confianza del test de adherencia terapéutica, de Martín-Bayarre-Grau en pacientes diabéticos

Se desarrolló una estrategia educativa, intersectorial, multidisciplinaria y con medidas específicas individualizadas, con un enfoque sistémico que implicó acciones de promoción de la salud en la que se identificaron y organizaron un conjunto de medidas sanitarias (organizativas, programáticas, estratégicas), aplicadas a toda la comunidad de “Ojo de Agua”, también con enfoque de riesgo.

Se aplicó el concepto de “pensar globalmente y actuar localmente” ante una situación específica de salud-enfermedad (la diabetes mellitus y sus factores de riesgo, en un mundo globalizado), que respetó los principios éticos básicos en el trabajo de salud comunitaria.11,12

Los principales objetivos de la intervención poblacional implementada fueron:

Desarrollar una estrategia de capacitación de los proveedores de salud sobre diabetes mellitus y técnicas educativas comunicacionales (cuatro tareas específicas). Para lograr una participación multidisciplinaria eficaz en la atención y educación de los pacientes diabéticos y su familia.

Desarrollar una estrategia de comunicación social sobre hábitos y estilos de vida saludables en la población general y en grupos de alto riesgo (cinco tareas específicas). Para lograr la participación activa y consciente en el autocuidado y mantenimiento de la salud con empoderamiento individual y familiar.

Desarrollar una red social de apoyo familiar a la atención de la diabetes mellitus (siete tareas específicas). Para lograr la sostenibilidad en la percepción de los riesgos de diabetes mellitus y sus complicaciones, así como la detección continuada de sus necesidades educativas.

A los seis meses de implementada la estrategia, 59,3 % de los diabéticos continuó con una adherencia parcial a su tratamiento, pero ya 40,7 % incrementó su adherencia como consecuencia de la estrategia. El componente implicación personal presentó todos sus ítems con valores promedios intermedios tales como: “acomoda sus horarios de medicación, a las actividades de su vida diaria” (2,13); “lleva a cabo el tratamiento sin realizar grandes esfuerzos” (2,31); “utiliza recordatorios que facilitan la realización del tratamiento” (2,55); “realiza los ejercicios físicos indicados” (2,15) y “usted cumple el tratamiento sin supervisión de su familia o amigos” (2,31).

Todos los ítems que se refieren al componente relacional mantuvieron sus valores intermedios de seis meses atrás, mientras que el componente cumplimiento del tratamiento o comportamental (que mostraba ítems con valores promedios altos en lo referido al cumplimiento de las prescripciones farmacológicas, según los ítems 1 y 2) incrementaron sus promedios a 3,31 y 3,29, respectivamente; mientras que los ítems referidos al cumplimiento de la dieta y a la asistencia a consultas de seguimiento, que tenían valores intermedios (ítems 3 y 4), se evaluaron a los seis meses con valores de 3,05 y 3,34 catalogados como valores promedios altos.

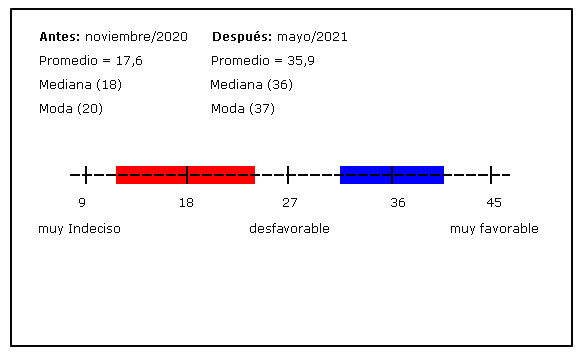

Al efectuar el análisis descriptivo de las actitudes antes y después de implementada la estrategia, se observa cómo una actitud desfavorable de los diabéticos (interferente), se transformó en una actitud favorable ante su enfermedad (figura).

Fig. - Análisis descriptivo de las actitudes antes y después de implementada la estrategia a los seis meses, “Ojo de Agua”; San Andrés, Holguín 2020-2021.

Se aprecia cómo después de implementada la estrategia; la categoría que más se repitió fue 37, el 50 % de los pacientes está por encima del valor 36 (mediana), con 35,9 de promedio y ninguno de ellos se comportó de forma indecisa o desfavorable frente a su enfermedad, a pesar de su comportamiento anterior seis meses atrás, cuando todos los diabéticos clasificaron con valores en la escala de Likert, alrededor de lo desfavorable, pues tenían una actitud interferente hacia su enfermedad y su promedio había sido de tan solo 17,6 en la escala de medición.

Discusión

La OMS recomienda la educación para el autocuidado con la finalidad de prevenir y tratar las enfermedades crónicas. La educación para el autocuidado de personas con problemas crónicos de salud debe promover el soporte para el desarrollo de las habilidades de autocuidado, a fin de hacerles responsables por el cuidado de su salud y ayudarles a convivir mejor con la enfermedad, estimulándoles a modificar o mantener los hábitos saludables, y con ello la autoconfianza para sentirse mejor, independientemente de la gravedad de la enfermedad.13

Un estudio cuasi experimental tipo antes/después sin grupo control realizado por Villamil, donde se valoró en qué medida una intervención de educación grupal en mapas de conversación contribuye a la mejora de conocimientos previos sobre la enfermedad, mostró como resultado una mejora significativa en los conocimientos sobre su enfermedad tras el trabajo en grupo, mientras que Ochoa y Padilla demostraron que los diabéticos que acudían al club para su educación conocían sobre su enfermedad y la manera de prevenir sus complicaciones; sin embargo, los que acudieron a emergencia con complicaciones poseían un nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus inferior al esperado; se plantea que la educación grupal presenta enormes ventajas frente a la individual dentro del campo de la diabetes.14

En revisiones sistemáticas realizadas en Colombia, Castillo y otros15 demostraron que las intervenciones educativas en el cuidado de la diabetes contribuyen a mejorar el control metabólico de la enfermedad, incrementar el conocimiento sobre la diabetes y reducir la necesidad de medicación de los enfermos; la evidencia científica es tan concluyente que todas las guías clínicas desarrolladas en el área de la diabetes mellitus establecen explícitamente que la base del control de la enfermedad es la educación del paciente y la de su grupo familiar: Federación Internacional de Diabetes, National Institut for Health and Clinical Excellence, Asociación Americana de Diabetes.15

Los pacientes deben estar instruidos y educados acerca de su enfermedad, deben ser capaces de cuidar adecuadamente sus pies, de identificar signos de alerta y de acudir rápidamente al médico si estos aparecen. Se aboga por una educación terapéutica continuada, ya que la educación es la piedra angular del tratamiento y está presente en todos los servicios como elemento esencial en la atención integral al paciente diabético.16,17

Se recomienda la enseñanza colectiva, preferiblemente con grupos de no más de doce personas, lo más homogéneos posible, buscando la participación activa y responsable en el cuidado de la salud, centrarse en la persona y no en la enfermedad. En los menores de edad, es muy importante la participación de los padres en el proceso educativo. La educación debe mantenerse permanentemente, identificando deficiencias, ampliando los conocimientos y habilidades para influir en los cambios de conducta y lograr un estilo de vida propio de la condición diabética.16,17,18

En conclusión, la estrategia educativa sobre diabetes mellitus proporcionó los medios necesarios para mejorar y ejercer un mayor control sobre la salud individual y familiar al crear un ambiente favorable con reforzamiento de acciones comunitarias y actitudes personales favorables y con mayor adherencia al tratamiento, lo que permitió un mejor control de la enfermedad con un incremento de la calidad de vida de toda la población.

Aporte científico

La estrategia educativa implementada sobre la diabetes mellitus, desarrolló procesos de aprendizajes participativos que generaron ambientes positivos para involucrar a personas de todos los grupos, ofreciéndoles conocimientos para la construcción de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida; y estimuló la reflexión, la toma de decisiones y el empoderamiento para establecerse metas y objetivos favorables a el mantenimiento de la salud.