Introducción

La necesidad de evaluar el desempeño de la educación superior ha llevado al desarrollo de pruebas de Estado en diversos países del mundo,1) en algunos son requisito para la graduación de los profesionales en cualquier área, incluyendo al personal de salud.2) En Colombia se presentan pruebas de Estado desde el año 2003, que buscan evaluar el cumplimiento de competencias contenidas en los programas de educación superior. A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional y las instituciones educativas, existen cuestionamientos a la Prueba de Estado, resaltando su falta de articulación con la vida profesional, la utilidad práctica y su relevancia.3

En cuanto a la calidad de los programas académicos en el país, se obtiene a través de un sistema de acreditación voluntaria en el que se demuestran las cualidades de los egresados ante un consejo nacional; adicionalmente, se tiene en cuenta un proceso de autoevaluación llevado a cabo por las instituciones que ofrecen los programas y una evaluación externa por parte de pares académicos.4 Mientras tanto, en el contexto internacional, los programas de acreditación en educación médica están dirigidos por organizaciones como el World Federation for Medical Education (WFME) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes ofrecen una certificación de la calidad a través de cuatro procesos generales; la autoevaluación institucional y su programa, la evaluación externa, la combinación de ambos procesos y la posterior aprobación de la acreditación.5 Es decir, el objetivo con estos procesos es asegurar la formación de médicos competentes y garantizar la seguridad de los pacientes en sus procesos de atención.

Por consiguiente, la búsqueda continua de elementos que permitan mejorar la salud de la población y oportunidades educativas o laborales fuera del territorio nacional por parte de los profesionales de la salud hace que tenga mayor relevancia el cumplimiento de los estándares educativos de calidad internacional. De acuerdo con lo anterior, hacer un análisis sobre la efectividad y utilidad de la Prueba de Estado es fundamental, más aún cuando es posible adaptar el examen a los requerimientos del personal en formación y los estándares educativos actuales. Por ese motivo, el artículo tuvo el objetivo de establecer la coherencia entre las pruebas de estado y los procesos de educación médica en el país.

Métodos

Se realizó una revisión narrativa, mediante la búsqueda en PubMed, Ovid, Elsevier, Scielo y la normativa del contexto colombiano. Los términos utilizados fueron MeSH, DecS y globales del buscador, que incluyeron: “Education, Medical”, “Graduated”, “Accreditation”, “Competency-Based Education”, “Educational Measurement”, “Examen de Estado”, “Saber Pro”, “Educación Médica”, “Colombia”, Latin America”.

La selección de la bibliografía contiene documentos desde el año 2000 al 2020, que muestran alguna asociación entre la Prueba de Estado, la educación médica y su influencia en la vida profesional o el desempeño académico. Adicionalmente, para complementar la búsqueda, se incluyeron referencias de los artículos encontrados, datos de fuentes oficiales y documentos sobre tendencias actuales en educación médica a nivel global, que se consideraron relevantes para el objetivo de la revisión. No se realizó cuantificación de los artículos consultados y seleccionados.

A partir de una síntesis narrativa de los documentos revisados, se describe la situación del personal médico en Colombia, los contenidos de la Prueba de Estado y, finalmente, se da una interpretación de la relevancia del Saber Pro en el área médica de acuerdo con los resultados de la búsqueda y sus relaciones directas e indirectas.

Desarrollo

Situación del personal médico en Colombia

Según los datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el año 2018 se graduaron 6429 médicos de todas las facultades de medicina del país, lo cual equivale a 13,3 médicos por cada 100 mil habitantes, indicador que está por encima del promedio documentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2015 de 12,1 puntos.6 En cuanto a las especialidades médicas, la oferta para 2016 se estimó en 23 315 médicos especialistas en áreas clínicas, quirúrgicas y diagnósticas, teniendo en cuenta que para el año 2030, en el país se tendrá una necesidad no cubierta de 7000 médicos especialistas.7

Por otro lado, las condiciones laborales y salariales del personal de salud, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Situación Laboral Profesionales de la Salud, realizada en el año 2019 por el Colegio Médico Colombiano, cerca del 50 % de los médicos generales trabajan por más de 48 horas a la semana, superando el límite legal, mientras que los médicos rurales llegan incluso a las 66 horas semanales, y reciben una remuneración entre 3 y 5 salarios mínimos legales vigentes (equivalente entre 750 a 1072 dólares, calculado a 2021) en, aproximadamente, el 50 % de los casos.8 En comparación, otras regiones del mundo ofrecen salarios a los médicos que llegan hasta los 100 000 dólares promedio al año en Norteamérica, por encima de los 60 000 dólares en Europa y Oceanía e incluso entre 28 800 y 38 900 dólares al año en países como Chile, Argentina y Brasil.9

Como resultado, la situación de talento humano en salud es crítica en el contexto nacional. No obstante, la problemática también es de carácter global, según la OMS se proyecta que en los próximos 10 años el déficit de trabajadores de la salud podría llegar a 18 millones, de ahí que las condiciones laborales del personal de salud son determinantes para solucionar estas problemáticas.10

Examen de Estado de Educación Superior en Colombia

En Colombia, desde el año 2003, se reglamentaron los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior (ECAES), estas pruebas tienen como objetivo medir el desarrollo de las competencias de los programas académicos de pregrado a través de una prueba académica a los estudiantes que cursan el último año de un programa de educación superior.11 El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) es la institución adscrita al Ministerio de Educación que se encarga del diseño, aplicación, obtención y análisis de los resultados de los exámenes de Estado.12,13) Acerca de la definición del “Examen de Estado”, esta se ha modificado con el tiempo, actualmente denominado Examen Saber Pro, el cual hace referencia a la prueba diseñada para los programas académicos profesionales.14

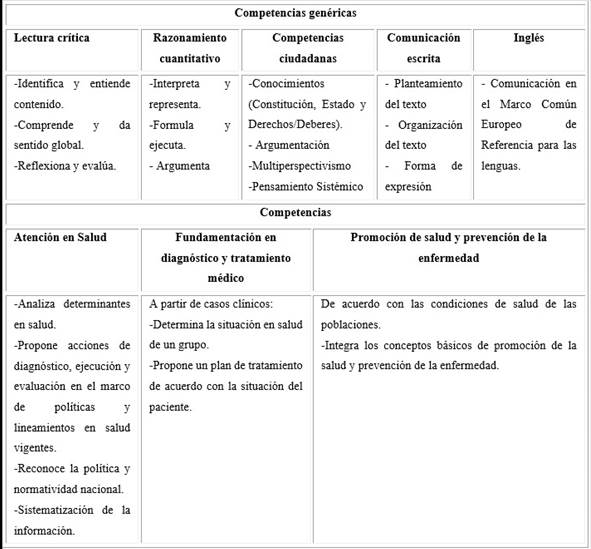

Con respecto a las competencias evaluadas en el Saber Pro, se dividen en genéricas y específicas, dependiendo el área de conocimiento del programa que se esté cursando, entre las competencias genéricas se encuentran: Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés. En cuanto a las competencias específicas, en el área de medicina se incluyen de forma general y dependiendo de las instituciones de educación superior (IES), módulos como: Atención en salud, Fundamentación en diagnóstico y tratamiento médico, adicional a conceptos de promoción de salud y prevención de la enfermedad, esto con la asesoría de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME) (tabla 1).15

Relevancia del Examen Saber Pro en la profesión médica

La presente revisión se encontró con algunos limitantes en cuanto a la disponibilidad de estudios en la literatura médica que postulen una relación directa entre los resultados obtenidos en el Examen Saber Pro y el desempeño laboral en el área médica. Otros autores se han encontrado con la misma situación, razón por la cual han orientado sus investigaciones a la búsqueda de características intrínsecas de las IES y su relación con los resultados en la Prueba de Estado, lo que ha permitido que se estudien otras variables relacionadas con las características individuales de los estudiantes, así como otros factores que influyen en el desempeño de la prueba.16

En igual sentido, un estudio en la región describe elementos que afectan los resultados en la Prueba de Estado, tales como, el “efecto universidad”, el cual se asocia con la calidad individual de los programas académicos, el nivel socioeconómico, encaminado a la accesibilidad y permanencia en la educación superior, además de la brecha de género como fenómeno encontrado en otros niveles educativos.17 Sin embargo, cabe resaltar que ninguno de estos resultados muestra la asociación de las competencias evaluadas en el Saber Pro y su articulación con la práctica profesional. Actualmente, la evidencia que documenta una relación directa entre los resultados obtenidos en el Examen Saber Pro y el desempeño en la vida laboral o la garantía de adquirir unas competencias en el ámbito profesional es escasa. Con base en lo anterior, se consultan otras fuentes para entender el impacto y el rol del Saber Pro.

Por otro lado, en las fuentes oficiales, los resultados de las pruebas de estado han llevado a desarrollar leyes que influyen en el desarrollo de políticas públicas para favorecer la formación de personal en salud capacitado, dentro de la disponibilidad de los recursos del sistema educativo y de prestación de servicios. Por ejemplo, en el año 2007, se implementó la ley de talento humano en salud, en la que se estableció un consejo nacional con participación de representantes del sector educativo, tanto del sector privado como público e incluso estudiantes; cabe resaltar que en esta ley se reglamentan las funciones del Colegio Médico Colombiano, es relevante su función de analizar los resultados de la prueba de Estado y sugerir al Ministerio de Educación Nacional recomendaciones y prioridades para la inspección, vigilancia y control de los programas de formación del área de la salud.18

De igual forma, algunos indicadores de salud demuestran el avance del Sistema de Salud colombiano y de la educación médica, entendiendo que la calidad en la formación de los profesionales está ligada al proceso de atención y al cumplimiento de competencias que llevan a mejorar estas estadísticas. De acuerdo con el Ministerio de Salud y las metas publicadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la desnutrición crónica descendió de 13,2 % a 10,8 % entre 2010 y 2015, al igual que la mortalidad infantil, la cual descendió de 12 a 10 por cada mil nacidos vivos, mientras que la cobertura de vacunación con el biológico que previene difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B e influenza B subió de 88 % a 91 % y la vacunación con la triple viral (sarampión, paperas y rubéola) subió de 88 % a 92 %.19 Asimismo, Colombia ha cumplido algunos estándares internacionales en el área de la salud y educación, y ha obtenido logros como el reciente ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).20

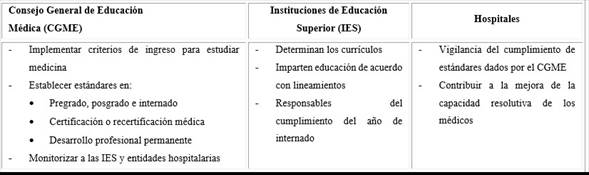

Para el año 2017, en Colombia, el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud convocaron una comisión de expertos con el objetivo de realizar una transformación de la educación médica en el país; debido a ello, se hicieron recomendaciones para proyectarla en los próximos años.21 Así, sectores académicos como la Academia Nacional de Medicina, ASCOFAME y directores de entidades hospitalarias hicieron parte de este proceso, de esta forma se conforma el Consejo General de Educación Médica (CGEM) (tabla 2); el objetivo de la comisión fue adaptar las recomendaciones al sistema de salud, enfocado en la atención primaria en salud y el desarrollo profesional permanente.

Al mismo tiempo, la comisión evidenció que existen limitaciones en la adquisición de competencias médicas, falta de seguridad frente al manejo de pacientes y conocimientos sobre temas relevantes en salud pública. Con base a estas aproximaciones, se propone implementar un examen nacional de certificación de competencias centradas en el paciente, el cual evalúe las habilidades para aplicar el conocimiento en una atención en salud segura y eficiente, así la evaluación de la educación médica también puede fundamentarse en resultados de aprendizaje.21

Tabla 2 Rol de los actores en la transformación de la educación médica en Colombia

Nota: Listado de funciones propuestas en el marco nacional. Adaptado de: (21) Documento de recomendaciones para la transformación de la educación Médica en Colombia. Bogotá; 2017.

Uno de los precursores del Examen Saber pro, en el área médica, fue el Concurso de Conocimientos de Medicina para Internos, creado en el año 1993 por ASCOFAME, con el objetivo de evaluar las competencias de los estudiantes de último año a través de 100 preguntas sobre diferentes temas de especialidades médicas, resaltando su aplicación a un contexto profesional y más específico.22) En la actualidad, este examen se presenta de forma voluntaria, otorga reconocimiento a los puntajes más altos y podría considerarse un complemento al Examen de Estado. A partir de lo anterior, se puede entender que el Saber Pro, desde sus inicios, surge como respuesta a las necesidades educativas y ha evolucionado incluso de otras herramientas como la prueba de ASCOFAME. Ahora, es importante analizar los resultados y efectividad de la prueba desde una visión integral, histórica y de acuerdo con los avances de la situación en salud; sin desconocer los defectos y problemáticas relacionadas.

En el año 2013, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) redactó un documento en el cual propone las competencias que debe tener un profesional que ejerza labores de prestación de servicios de salud y/o de salud pública; dentro de las recomendaciones para el desarrollo de competencias se encuentra el análisis de la situación en salud, la promoción de la salud y el conocimiento de políticas que se relacionen directa o indirectamente con el sector de sanidad.23 En estos términos, el Saber Pro tiene un contenido de evaluación de competencias específicas que cumple con varios postulados (tabla 1). No obstante, el contenido relacionado es escaso en relación con competencias globales y de salud internacional; asimismo, descuida ciertos aspectos como la participación social.

De acuerdo con lo anterior, es pertinente resaltar el contexto latinoamericano, en el cual se han documentado problemas de comunicación entre los sectores educativos y de salud, adicional a un déficit del personal docente y de recursos financieros.24) Por consiguiente, los programas de la región que se fundamentan en la Educación Médica Basada en Competencias (EMBC), no pueden desarrollarse de forma eficiente, generando un alto impacto social.23) A pesar de lo anterior, este enfoque educativo ha sido un referente para las instituciones de varias naciones, ya que tiene por objetivo, formar profesionales autónomos con un adecuado desempeño en el ámbito profesional, sin embargo, las fallas se manifiestan en los procesos de certificación, recertificación y en falta de herramientas que garanticen la adquisición de competencias.25

Igualmente, se ha identificado el establecimiento de la relación entre las competencias y la práctica diaria en la prestación de los servicios de salud como una necesidad.26 Como respuesta a la problemática en mención, en la literatura se proponen las actividades profesionales confiables (APROCs), que se definen como unidades de práctica profesional, las cuales se pueden confiar plenamente a un aprendiz, siempre y cuando este demuestre ciertas competencias, para así otorgarle diferentes niveles de autonomía; cabe resaltar los resultados de la aplicación de este concepto a nivel de posgrados y en países de ingresos altos.27,28 Diversas instituciones han integrado estas actividades en sus programas educativos más recientes, como ejemplos en Latinoamérica se encuentran la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de La Sabana en Colombia.27 De igual forma, se propone la adición de pruebas en escenarios de simulación, lo que se entiende como una aplicación del concepto “Clinical Work Samples”, similar al método usado en el examen de licencia médica en los Estados Unidos (USMLE), con el objetivo de evaluar las competencias a nivel práctico y de forma más objetiva.29) Sin embargo, incluso con los métodos más modernos de evaluación, se han documentado cuestionamientos de fiabilidad y validez de los exámenes para evaluar al personal en formación, motivo por el que se propone un modelo de educación continuada y aparecen nuevos términos como las comunidades de práctica en términos de aprendizaje, en los cuales hay una constante vigilancia del cumplimiento de competencias, además de retroalimentación continua y participación superior a los métodos previamente establecidos, fundamentado todo en un enfoque educativo que deja de estar orientado al docente y la teoría.30,31

Puesto que los estudios necesarios para responder a otros cuestionamientos del Saber Pro son escasos, los resultados y validez de la prueba pueden justificarse con otras fuentes, como los reportes de entidades estatales u organizaciones no gubernamentales. En términos cualitativos, los logros del Examen Saber Pro han generado constantes modificaciones del diseño de la prueba, cambios en la estructura de la educación pública y privada, resaltando una continua retroalimentación por parte de las IES. Un ejemplo del cumplimiento de los objetivos de la prueba de Estado, es el reciente desempeño en el marco internacional, donde resaltan varias instituciones nacionales, sobre otros países de la región.32

En resumen, las herramientas utilizadas para valorar la educación médica y las competencias profesionales siempre tendrán oportunidades de mejorar. Por ejemplo, en Colombia la formación del personal médico se encuentra en un período de transición, en el que diversas recomendaciones son estudiadas por las instituciones gubernamentales, instituciones educativas y autoridades académicas. Es incierto saber cuándo pueda materializarse una gran transformación en la educación médica, teniendo en cuenta que existen diversos obstáculos socioeconómicos. En consecuencia, la definición de saberes y competencias para la práctica médica siguen siendo tema pendiente.33 Sin embargo, muchos de los actores ya cuentan con el conocimiento para poder llegar a implementar cambios trascendentales.

Conclusiones

El Examen Saber Pro se encuentra vigente gracias a su evolución en contenido y estructura, asimismo, sus resultados han contribuido al desarrollo de recomendaciones para lograr la transformación de la educación médica en Colombia. En una perspectiva global e interdisciplinaria, la prueba ha permitido mejorar la educación superior y garantizar estándares de calidad en los programas de algunas instituciones educativas.

Pese al número limitado de estudios que permitan dar conclusiones de carácter cuantitativo, existe evidencia sobre la utilidad y coherencia de la Prueba de Estado en el contexto nacional, de igual forma, se establece que la prueba Saber Pro puede garantizar estándares de calidad en los programas de educación superior y, con el paso del tiempo, ha contribuido al desarrollo de recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia.