Introducción

Con la iniciativa Visión 2020 ha mejorado la atención oftalmológica en el mundo, ya que por primera vez se ha reducido la ceguera global. Sin embargo, hay mucho aún por hacer, tanto en naciones del tercer mundo, como en las industrializadas.1

La baja visión es un estado o condición que resulta de la alteración del sistema visual. Un paciente con baja visión es aquel que presenta en el mejor ojo, después de tratamiento médico, quirúrgico y con corrección convencional; una agudeza visual que va desde 20/60 hasta percepción luminosa; o un campo visual, desde el punto de fijación, de 20 grados o menos, pero que a su vez estas condiciones todavía le sean de utilidad para planear o ejecutar una tarea.2

Percibir que esa visión residual puede ser utilizada, es la tarea de la subespecialidad de la Oftalmología encargada de la atención y rehabilitación del paciente con baja visión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta 80 % de la ceguera es evitable, resultado de enfermedades que podrían haberse prevenido o tratado; hoy existen en el mundo aproximadamente 314 millones de personas con discapacidades visuales a causa de defectos refractivos no corregidos (43 %) y enfermedades oculares (cataratas 33 % y glaucoma 2 %).3,4

Debido al envejecimiento poblacional, un número creciente de personas corre el riesgo de padecer una discapacidad visual. Hoy, Cuba se sitúa en el cuarto lugar dentro de los países más envejecidos de América Latina,5,6 donde viven cerca de 10 millones de ciegos y débiles visuales.2

En un estudio realizado en 1994 se determinó una tasa de prevalencia de ceguera de 37,4 x 100 000 habitantes.7

Posteriormente, se han realizado investigaciones en áreas de salud pero con referencia a enfermedades muy específicas.8,9,10,11

En el mundo hasta finales del siglo xx, las causas de ceguera en los países desarrollado eran en niños: anomalías congénitas, cataratas congénitas, atrofias ópticas, albinismo, retinopatía de la prematuridad (ROP) y distrofias de conos y bastones. En edad escolar: 60 % anomalías congénitas, 10 % distrofias y degeneraciones, 15 % alteraciones neurológicas.

Atendiendo al diagnóstico situacional de la baja visión en Cuba, publicado en 2016, las causas de baja visión en niños son la retinopatía de la prematuridad (ROP), la catarata pediátrica, los defectos refractivos y la ambliopía.12 Alrededor de 80 % de estas causas pueden prevenirse o tratarse.12,13

Desde 1987, comenzó la atención a la discapacidad visual. En 1971, la UNESCO, organismo internacional que dirigió los clubes de promoción de lectura, mostró gran impacto en la formación de adolescentes ciegos y débiles visuales. Entre 1986-1990, la especialidad de Baja Visión se comenzó a trabajar en el Hospital Oftalmológico “Ramón Pando Ferrer”, y quedó constituido el Servicio en 1994. La especialidad se fue difundiendo por todo el país entre 1995-1997.14,15

En 2004, la OMS inició una colaboración con la Asociación Internacional de los Clubes de Leones para crear una red mundial formada por 45 centros de 35 países dedicados a la lucha contra la ceguera infantil. Este proyecto ha ayudado a más de 150 millones de niños.14,16

Un escolar con baja visión se define según la clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud OMS (1992) con el mismo criterio ya referido en este trabajo, es necesario corroborar el diagnóstico, conocer la causa y el estado de la enfermedad, basado en un examen físico exhaustivo.15

De agosto 2013 a diciembre 2016,se extendió el proyecto "Apoyo al Pesquizaje de ROP y Servicios de Diagnóstico y Rehabilitación de la Baja Visión en Cuba Fase II”, incluyéndose en el Programa Nacional de Prevención de Ceguera para beneficio de los recién nacidos con riesgo de desarrollar ROP, los niños y los adolescentes con baja visión que se encuentran en la educación especial o están incluidos a la enseñanza regular y los niños con alteraciones oftalmológicas que puedan tributar a una baja visión.17

En menores de 15 años se estima que el número de niños con discapacidad visual asciende a 19 millones, de los cuales 12 millones la padecen debido a errores de refracción, fácilmente diagnosticables y corregibles, 1,4 millones de menores de 15 años sufren ceguera irreversible.6

El término diversidad funcional fue propuesto por primera vez el 12 de mayo de 2005, en el mensaje número 13 del Foro de Vida Independiente. Abarca capacidades diferentes desde el punto de vista físico (secuelas de traumas, paraplejias, amputaciones, etcétera); sensorial (deficiencias visuales, auditivas, problemas en la comunicación y en el lenguaje); intelectual (disminución de funciones mentales superiores como inteligencia, lenguaje y aprendizaje, parálisis cerebral), de funciones motoras y discapacidad psíquica por alteraciones neurológicas y de trastornos cerebrales.20,21,22,23,24

En 2003, se aprueba la plaza de rehabilitador visual para las escuelas especiales de escolares ciegos y con baja visión de todo el país.25

Se define como intervención educativa especializada al conjunto de acciones correctivas compensatorias, según el grupo funcional de visión, con las ayudas visuales apropiadas, orientadas a optimizar el uso de los residuos visuales de los escolares, que den respuesta consecuente a las necesidades educativas que conlleva la baja visión, de acuerdo con las particularidades individuales del diagnóstico oftalmológico de cada escolar.25

El Programa Nacional de Atención a Pacientes con Baja Visión y Ceguera del MINSAP tiene el objetivo de mejorar la intervención médica transdisciplinaria y educativa, y mejorar la calidad de vida, principalmente en edad escolar.15,18

Si las coberturas de salud y educación están presentes desde edades tempranas nuestra inquietud científica es: ¿Cuáles son las enfermedades oftalmológicas que aún causan baja visión y ceguera en la población infantil? ¿Están creadas las condiciones para la atención continuada y la habilitación para los niños con baja visión o ceguera?

Con esta motivación, se realizó este estudio, justificado por la necesidad de la constante actualización de las causas que llevan a esta condición visual en la población no adulta, con el propósito de caracterizar las enfermedades oftalmológicas que causan diversidad funcional visual en los estudiantes del Centro de Recursos y Apoyo de La Habana.

Es nuestro propósito que sus resultados puedan tomarse como referencia confiable por los servicios que se dediquen a la atención a niños y adolescentes con baja visión y ceguera. La información obtenida solo fue utilizada para fines científicos.

Métodos

El diseño metodológico de este estudio corresponde a una investigación de tipo descriptivo, de corte transversal, realizada de enero a marzo de 2017 en el Centro de Recursos y Apoyo “Abel Santamaría Cuadrado” en la Ciudad Escolar Libertad en el municipio Marianao, La Habana.

Este Centro es representativo desde hace más de 55 años del Programa Nacional Cubano de Atención a los Niños con Discapacidad Visual y Ceguera con Necesidades Educativas Especiales. El universo estuvo conformado por todos los pacientes con baja visión que cumplieron con los criterios de inclusión, todos los alumnos que presentaron baja visión. La muestra incluyó los 66 estudiantes matriculados.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizó la operacionalización de las variables para la estandarización de los criterios de medida, y el estudio y análisis de la muestra para los resultados obtenidos.

Se consideraron las variables edad, sexo, grado de escolaridad, antecedentes prenatales, comienzo de las manifestaciones oftalmológicas, diagnóstico oftalmológico principal, otras enfermedades oftalmológicas asociadas, síndromes oftalmológicos hallados, antecedentes patológicos personales y familiares relacionados con el diagnóstico principal.

Otras variables clínicas oftalmológicas y pruebas diagnósticas como la agudeza visual mejor corregida, la refracción ciclopléjica y dinámica para detectar ametropías primarias o secundarias, el fondo de ojo, la medición de la presión intraocular (PIO), la categoría de la baja visión y el grupo funcional y los tratamientos médicos y quirúrgicos recibidos.La agudeza visual mejor corregida para lejos se determinó con cartillas especiales a 3 m.

Se tuvieron en cuenta variables relacionadas con la rehabilitación como estimulación visual, ayudas ópticas y no ópticas, entrenamientos sobre orientación y movilidad y en el sistema de lectoescritura Braille.

La recolección de datos fue realizada directamente a partir del registro de matriculados del Centro. Se confirmó que todos estaban bajo el protocolo de atención de las enfermedades pediátricas, seguido en la consulta externa de los Hospitales Pediátricos de La Habanay en el Instituto Cubano de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer”.

Se revisaron las historias clínicas teniendo presentes las consideraciones éticas correspondientes y con el consentimiento de la dirección del Centro. La revisión documental de la hoja de la especialidad Oftalmología modelo 67-01 MINSAP para la atención ambulatoria, los resúmenes de historias clínicas de áreas de atención primaria de salud, de hospitales ginecobstétrico y pediátricos, fueron las fuentes de información, las que se revisaron más de una vez para hacer confiable el dato primario y obtener buena exhaustividad en el registro.

Con la información obtenida durante las consultas en el centro de recursos y registrada en una base de datos, se elaboró una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2010 que incluyó los datos epidemiológicos y las variables más importantes con el propósito de elaborar una base de datos.

El procesamiento estadístico se hizo utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 21. Se construyeron tablas de frecuencias absolutas y porcentaje como medida de resumen.

Resultados

La muestra quedó conformada por 66 estudiantes representando 95,6 % de los 69 matriculados en el curso 2016-2017. Se excluyeron 3 alumnos porque no presentaban actualizados los datos de las historias clínicas hasta 2016.

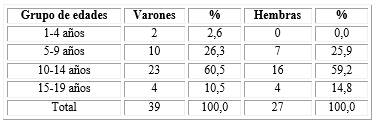

Según lo señalado en el documento de identidad, las hembras personificaron el menor porcentaje de la muestra, 41,5 % (tabla 1).

Respecto a la escolaridad, el mayor porcentaje de alumnos está en el nivel primario (51,5 %) (Tabla 2).

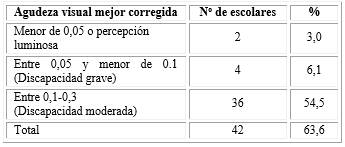

La mayoría (36 estudiantes) se clasificó con baja visión ligera.

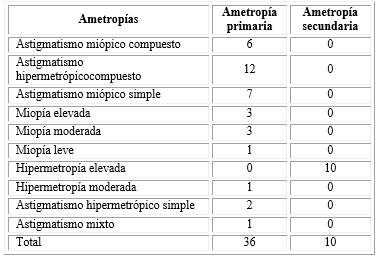

Las ametropías halladas en los alumnos en que pudo ser explorada se exponen en la tabla 3; la más frecuente fue el astigmatismo hipermetrópico compuesto.

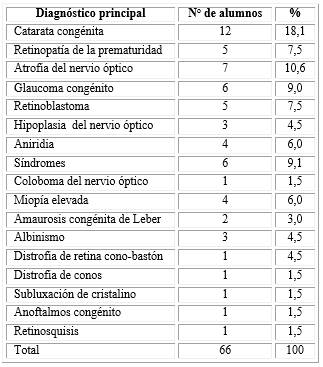

La distribución de alumnos según el diagnóstico oftalmológico principal se relaciona en la tabla 4.

Diferentes síndromes presentes en los alumnos fueron los síndromes de Charge, de Weaver, de Peters, Costelo y Stevens- Johnson, este último con dos casos.

Los cuatro grupos de visión funcional tienen determinado el tipo de rehabilitación que se debe aplicar (fig.). Los 24 educandos ciegos totales no se incluyen en este.

Las ayudas ópticas más utilizadas por los estudiantes fueron las hipercorrecciones y las lupas de mano. Hay 32 estudiantes que no usan ayudas ópticas. No se obtiene porcentaje de las ayudas no ópticas, pues hay alumnos que usan más de una ayuda óptica. Las más empleadas fueron los macrotipos, los atriles, los textos contrastados y guías de escritura.

Discusión

El número mayor de estudiantes se encuentra en el grupo de 10 a 14 años lo que corresponde a la edad juvenil en que comienza la adolescencia temprana. Esta variable epidemiológica es muy importante para cumplir el programa de estimulación visual por áreas de desarrollo.

De los 66 estudiantes, 24 (36,4 %) son ciegos totales por opacidades corneales, anoftalmos congénito o quirúrgico o por atrofia del globo ocular (ptisis bulbi), los cuales no están incluidos en esta tabla. Hay 2 alumnos con baja visión severa, en esta categoría se incluyen con restos visuales que les permiten tener percepción de luz.

Es de destacar que más de 50 alumnos han sido incluidos en la enseñanza general desde este Centro y que seis de ellos se preparan para esto en años venideros una vez que hayan cumplido con los requisitos necesarios para optar por este modelo educativo con el consenso familiar y la estabilidad psicosocial necesaria para ejecutar este importante paso.

La mayor parte de los alumnos procedían de la provincia de La Habana, aunque algunos se recibieron trasladados desde centros de recursos y apoyo o escuelas de otras provincias.

La estimulación visual comienza desde la edades tempranas, a partir del año, cuando caminan y logran control de los esfínteres en el salón del centro de recursos y continúa entre el primero y tercer grados. Del 4to grado en adelante se comienza la etapa de rehabilitación visual.

Para definir la baja visión de una forma amplia, es necesario no limitarse solo al déficit visual cuantitativo, sino también a la calidad visual.

El niño con baja visión real es el que mantiene un resto visual útil, y en la exploración de la agudeza visual hecha con la mejor corrección posible por medios ópticos convencionales, debe ser capaz de usar esa visión para planificar y ejecutar tareas siempre con la corrección óptica convencional; es decir, espejuelos, lentes de contacto y adiciones para ver de cerca o hipercorrecciones para potenciar los restos que permiten mantener alguna visión de cerca.19

La OMS ha reportado que una de las causas de disminución de agudeza e incluso de diversidad funcional visual, son los defectos de refracción no corregidos, lo que suele disminuir el rendimiento en la vida laboral o la capacidad de realizar algunas tareas físicas de la vida diaria; mientras que en el caso de los niños la principal afección suele observarse en su rendimiento escolar, e incluso en sus relaciones sociales.13

La ametropía primaria más frecuente fue el astigmatismo hipermetrópico compuesto lo que coincide con otras regiones del mundo.15,17 Las ametropías secundarias aparecieron por afaquia quirúrgica (cirugía de catarata sin implante de LIO) o por subluxación del cristalino.

En Cuba donde por lo general se cumple con el chequeo oftalmológico establecido para el ingreso a instituciones infantiles, la detección y corrección óptica convencional temprana de los defectos refractivos es una indicación priorizada por la APS, la oftalmología pediátrica y la medicina escolar. Coincidimos con Río Torres que la cobertura de nuestros servicios oftalmológicos es insuficiente para el desarrollo actual de la Oftalmología en Cuba.12

Periódicamente deben ser chequeados los educandos desde el punto de vista oftalmológico durante la enseñanza primaria, chequeo que no siempre es cumplimentado y puede ser la causa de ametropías no corregidas y ambliopía.

Para torre de Castro la corrección del error refractivo es importante siempre para una correcta estimulación visual y en los niños pequeños incluye tres momentos de intervención: de 0-3 años, entre 3-6 años y más de 6 años.17

Según el diagnóstico oftalmológico principal, las causas de la baja visión o ceguera en este grupo poblacional infantojuvenil tienen origen congénito, hereditario o adquirido por condiciones prenatales que las favorecieron.18,19 La edad de comienzo de las manifestaciones oftalmológicas fue predominantemente desde el nacimiento. Solo en tres estudiantes de nuestra serie, las causas fueron adquiridas (por trauma, por enfermedades alérgicas o tóxicas y por tumor cerebral e hidrocefalia).

Como puntualiza Santiesteban y otros, la anamnesis es de especial importancia para ratificar el diagnóstico y debe comprender: antecedentes de enfermedades familiares y personales, embarazo y parto, así como detalles acerca del desarrollo psicomotor.17,19,20

Desde el punto de vista sistémico se asociaron: asma bronquial, discapacidad intelectual, retardo psicomotor, parálisis cerebral infantil, hidrocefalia, trastorno del espectro autista, epilepsia, hipoacusia, parálisis facial, cardiopatía congénita, sindactilia membranosa, camptodactilia, rasgos dismórficos faciales, tortícolis, retraso del lenguaje y sordera.16,21 Estas condiciones pueden agruparse junto a la enfermedad ocular de base y producir síndromes (conjunto de síntomas y signos oculares y generales que lleva el nombre de la personalidad médica que lo describió).23 En nuestra muestra fueron diagnosticados por el equipo multidisciplinario, pediatras y por genetistas clínicos.

Estos síndromes crean situaciones complejas en la salud e impiden la inclusión porque necesitan aún de una intervención educativa especializada como la que reciben en el Centro de Recursos y Apoyo.

Se debe estar más atentos en todos los niveles del sistema de salud para crear las condiciones de salud necesarias para una concepción y desarrollo saludable de los embarazos en las futuras madres, perfeccionar la atención prenatal, elevar la calidad del asesoramiento genético y dar a conocer los factores de riesgo que existen en cada concepción planificada o no por la pareja.

Se complementa la atención médica con consultas de seguimiento por el Servicio de Baja Visión del Hospital Oftalmológico “Ramón Pando Ferrer, y con interconsultas con otros servicios como Oftalmología Pediátrica, Retina, Glaucoma, Córnea, Lentes de contacto y Cataratas, en ese orden.

Estimulación, habilitación, entrenamientos, rehabilitación, ejercitación, desarrollo físico y mental y preparación para la inclusión escolar desde el punto de vista educativo junto al apoyo psicológico a las familias y a todas las personas implicadas en la educación del niño, son los pilares que identifican la rehabilitación de los alumnos del Centro de Recursos y Apoyo.

Tras conocer las enfermedades, síndromes, síntomas y signos que de forma más acuciante afectan a los estudiantes, se impone la clasificación de estos en los diferentes grupos funcionales que Krister Inde y Orjan Backman, pioneros en el campo de la baja visión, propusieron en 1998 para agrupar de acuerdo con la similitud de los síntomas, aunque no tengan nada en común desde la perspectiva clínica.18,19,24 Así, crearon lo que llamaron grupos funcionales de baja visión con la finalidad de buscar puntos en común y facilitar el entrenamiento a partir de estas clasificaciones.

Esta evaluación va acompañada de una valoración integral del estudiante, de su comportamiento haciendo uso de su resto visual y la presencia o no de otros trastornos del desarrollo psicomotor o intelectual, neurológico o psiquiátrico que no le permiten usar esa visión para planificar y ejecutar tareas.25

El número de alumnos que no usa ayudas ópticas ni correcciones ópticas es importante aunque no la mayoría. No se obtiene porcentaje, pues hay alumnos que usan más de una ayuda óptica.

La rehabilitación y el éxito en las tareas escolares estuvieron garantizados con la buena utilización del resto visual acorde a su enfermedad de base en las tareas planificadas en el Centro y ejecutadas por el equipo multidisciplinario.25

En relación con la rehabilitación en la visión para lejos, ahora no se cuenta con telescopios en el Centro para brindar a los estudiantes, solo se utilizan los cristales graduados para lejos, en algunos casos no de forma permanente.

Recordemos que las ayudas ópticas se usan fundamentalmente para ampliar el tamaño de la imagen que se forma en la retina, y se consigue que se estimule mayor número de células retinianas, con el consiguiente aumento de información que interpretará el cerebro.6

Las hipercorrecciones para la visión de cerca, se usan junto a los tiposcopios y la adecuación del tamaño de letra. También el uso del contraste tiene un papel fundamental.

La ampliación de la imagen visual de los objetos para percibir sus detalles acercando el objeto a los ojos fue la técnica más empleada.

Agrandar ópticamente la imagen con algún tipo de lente, es decir, a través de lupas o aumentando el tamaño de la imagen que se percibe por aumento del tamaño del objeto con el uso de ayudas no ópticas (macrotipos), teniendo en cuenta el grupo funcional, fueron los métodos más utilizados en otros casos conjuntamente con los atriles y el contraste.

La velocidad lectora será mayor al poder ver los caracteres más pequeños con los dispositivos para visión cerca, ya sean lupas, microscopios o sistemas electrónicos.16

El uso del atril ayuda al niño a acercarse sin necesidad adoptar posturas inadecuadas, le permite mantener una mejor actitud ante distancias cortas, y leer y escribir mejor. Son confeccionados por la rehabilitadora del Centro con materiales livianos para uso en este.

La luz dirigida a la tarea que se vaya a realizar, proveniente en lo posible de arriba/atrás, evitando el deslumbramiento, mientras que el área que rodea al escolar debe poseer una iluminación difusa trató de cumplirse jugando con el uso de los atriles.17

En otros casos de alteración del campo visual como glaucoma, coloboma o retinosis pigmentaria, se requiere mayor cantidad de luz; lo contrario sucede en casos de niños con cataratas o aniridia. Las lámparas con brazos flexibles ayudarán a direccionar la luz puntual justo donde sea necesario.24,25

Para las actividades al aire libre ningún niño tiene ahora filtros para protegerse de la luz, y el uso de gorras o viseras observamos que no es de su preferencia sobre todo en los adolescentes.

En los alumnos ciegos se ha logrado en su mayoría el entrenamiento y desarrollo de las potencialidades de los analizadores como tacto, oído, olfato y gusto para compensar las deficiencias visuales, a pesar de que hay estudiantes con necesidades educativas especiales más complejas de mayor magnitud que el déficit visual. Estos educandos gracias a la amplitud que presenta el Centro de Recursos y Apoyo, se entrenan en orientación y movilidad y vencen los sentimientos de inseguridad.

Es gratificante incluir al alumno con baja visión en los cursos que corresponden a su edad, con las adaptaciones y apoyos pertinentes (recursos humanos, medios, recursos materiales y adaptaciones del currículo), a fin de asegurar su permanencia en la escuela común durante toda su trayectoria educativa.

Se caracterizaron las enfermedades oftalmológicas que causan diversidad funcional visual con diferentes grados según su severidad, siendo las más frecuentes la catarata congénita y la atrofia del nervio óptico. Las ayudas ópticas y no ópticas son utilizadas por la mayoría de los alumnos para mejorar la nitidez de la lectura y realizar actividades correspondientes a la adaptación curricular con la colaboración de la rehabilitadora y los maestros. Se hace buen uso en el Centro de las áreas diseñadas para intervenciones específicas que se alternan con actividades de preparación física, enseñanza musical y extracurricular.