Introducción

La educación sexual es un proceso de enseñanza y aprendizaje que permite a los individuos vivir una sexualidad libre y segura. De hecho, la autodeterminación reproductiva es un derecho de cada persona, que se regula mediante la anticoncepción.1,2,3

En la actualidad existe una gran variedad de anticonceptivos que permiten planificar la vida reproductiva y evitar la transmisión de infecciones. Además, se cuenta con métodos de emergencia para evitar el embarazo luego del coito, los que son utilizados en determinadas circunstancias; por ejemplo, al ocurrir una agresión sexual, al no emplear ningún anticonceptivo durante las relaciones sexuales o en caso de utilizarlo y que fallara.3,4

Dicha alternativa es sugerente para un gran número de individuos, entre ellos los jóvenes, los cuales son vulnerables a las prácticas sexuales de riesgo debido al escaso nivel de conocimientos y a factores psicobiológicos y culturales propios de ese grupo.5,6,7,8

La Legislación colombiana declara que los métodos anticonceptivos de emergencia tales como los dispositivos intrauterinos, las píldoras de levonorgestrel, el acetato de ulipristal y las píldoras combinadas de estrógeno y progestina son seguras, siempre y cuando se usen de la manera adecuada; de no hacerlo así, podrían traer consecuencias desfavorables para el bienestar físico y psicológico de las féminas.9,10

Por todo lo expuesto anteriormente, la autora del presente artículo halló oportuno describir el uso de los anticonceptivos de emergencia en estudiantes universitarias y la percepción de ellas sobre los perjuicios de estos métodos para la salud.

Métodos

Se efectuó un estudio observacional de corte transversal, de abril a octubre de 2021, de 372 féminas mayores de 18 años de edad, matriculadas en universidades públicas y privadas ubicadas en la ciudad de Medellín, en Colombia, quienes fueron seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico del tipo bola de nieve a través de una encuesta digital.

Como criterio de inclusión figuró el consentimiento informado para participar en la investigación. Se excluyeron las féminas matriculadas en el posgrado, aquellas que no habían iniciado su vida sexual y las que presentaran alguna discapacidad cognitiva o visual que les impidiera completar la encuesta.

Las variables sociodemográficas analizadas fueron edad, universidad y carrera; en esta última se agruparon las respuestas según el área o la ciencia correspondiente.

También se evaluó el uso de anticonceptivos y el conocimiento sobre estos mediante un listado de dichos métodos para que las participantes seleccionaran según fuera el caso. Se indagó acerca del modo de empleo de la anticoncepción de emergencia, con respuesta abierta, la frecuencia del consumo de la tableta de levonorgestrel (llamada comúnmente “píldora del día después”), tanto en un mes como en un año, y más adelante se categorizaron las respuestas por la cantidad de veces en cada intervalo.

La percepción sobre los perjuicios que pueden ocasionar los anticonceptivos de emergencia a la salud se valoró a través de la selección de los efectos secundarios incluidos en una lista; de igual forma, se dio la opción de agregar con respuesta abierta cualquier otra reacción adversa que conocieran o hubiesen experimentado.

Se formularon varias interrogantes con el fin de evaluar el conocimiento de las estudiantes respecto a la anticoncepción de emergencia, la existencia de la píldora del día después, la diferencia entre estos métodos y los anticonceptivos de uso rutinario, su tiempo límite de efectividad (24 horas, 72 horas, 120 horas o más, con la oportunidad de anexar su respuesta o de declarar que desconocían la respuesta). Algunas de las respuestas se ofrecieron en las categorías “sí” o “no” y otras fueron de tipo abierto. Ellas mismas valoraron su percepción sobre el tema en excelente, buena, regular, mínima o nula.

Debe aclararse que las contestaciones brindaron una visión subjetiva, pues se basaron en la noción de las estudiantes y no se aplicó un instrumento para confirmarlo.

Para el análisis y procesamiento de la información recolectada se utilizaron los programas Epidat y Excel. Los resultados de las variables cuantitativas se expresaron en medidas de tendencia central y los de las cualitativas, en frecuencias absolutas y relativas.

La investigación siguió los principios establecidos en la Declaración de Helsinki de 1975 y representó un riesgo mínimo para las participantes, considerando que algunas preguntas pudieron ocasionar incomodidad o emociones negativas. Por tal motivo, fue evaluada y aprobada por el Comité Institucional de Ética de la Universidad Corporación para Estudios en la Salud de Medellín (código del proyecto: 965).

Resultados

En la serie, 39,8 % de las estudiantes estaban matriculadas en universidades públicas y 60,2 %, en privadas. La edad media de las encuestadas fue de 20,9 años.

De las carreras del perfil de salud humana, participaron 162 estudiantes; el resto (210 jóvenes) correspondió a los perfiles de ingeniería, humanidades, administración y economía, ciencias sociales, comunicación, arte, salud animal, educación, derecho, ciencias naturales y diseño.

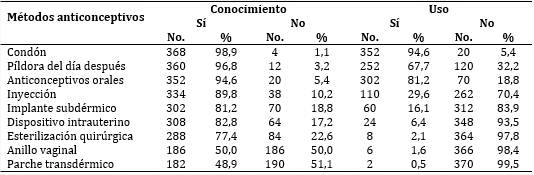

Al indagar en el uso y conocimiento de la variedad de los métodos anticonceptivos existentes, los más conocidos por las encuestadas fueron el condón y la píldora del día después, mientras que los menos conocidos resultaron ser el anillo vaginal y el parche transdérmico (tabla 1).

Respecto a la diferencia entre los anticonceptivos de emergencia y los de uso rutinario, 122 desconocía este aspecto, para 32,8 %, y 250 supo identificarla (67,2 %).

En la autovaloración de la instrucción que poseían sobre la anticoncepción de emergencia, la mayoría consideró que era buena (170 jóvenes, para 45,7 %), seguida de la categoría de regular (126, para 33,9 %); mientras que 44 (11,8 %) opinó que poseía un conocimiento mínimo, 20 afirmó que el suyo era excelente (5,4 %) y 18 que no sabía sobre el tema (3,2 %).

Sobre el límite de tiempo en la efectividad de los anticonceptivos de emergencia, 244 afirmó que era de 72 horas (65,6 %) y 78, de 24 horas (21,0 %); en tanto, 32 expresó no conocerlo (8,6 %) y 18 que era de 120 horas (4,8 %).

De las 252 universitarias que habían usado los anticonceptivos de emergencia, 56 habían reemplazado los de uso rutinario por ellos, para 22,2 %, mientras que 196 continuaron empleando los habituales (77,8 %).

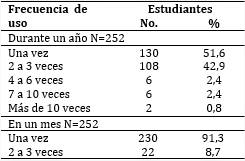

Asimismo, primaron las que habían utilizado una sola vez el método de emergencia, tanto en un año como en un mes; sin embargo, hasta 8,7 % sobrepasó el consumo máximo recomendado (tabla 2).

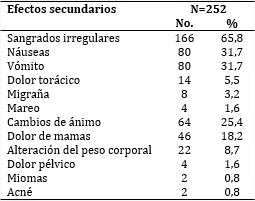

De igual forma, 8 universitarias (2,1 %) consideraron que los métodos hormonales de emergencia no afectaban su salud, mientras que 364 aseguraron lo contrario (97,8 %), pues percibieron efectos indeseables, como sangrados irregulares (en 320, para 86,0 %), náuseas y vómitos (252, para 67,7 %), migraña (242, para 65,0 %), cambios de ánimo (198, para 53,2 %), dolor de mamas (170, para 45,7 %), alteración en el peso corporal (118, para 31,7 %), dolor torácico (68, para 18,3 %), palpitaciones (60, para 16,1 %), cambios en el pH vaginal (8, para 2,1 %), mareo y dolor pélvico (6 en cada caso, para 1,6 %) y neoplasias uterinas y acné (con 5, para 1,3 %, respectivamente).

Los perjuicios a la salud luego del uso de la píldora del día después coincidieron con los síntomas identificados; entre ellos se refirieron con más frecuencia los sangrados irregulares, las náuseas y el vómito (tabla 3).

Finalmente, 5,5 % de aquellas que refirieron síntomas luego del uso de los anticonceptivos hormonales de emergencia necesitaron consultar a un profesional de la salud.

Discusión

En las últimas décadas ha aumentado la preocupación de los sistemas de salud por el consumo desmedido de los anticonceptivos de emergencia y las prácticas sexuales de riesgo.10,11

Varios estudios6,10,11,12 han revelado que un importante porcentaje de la población que usa estos métodos desconoce que no deben emplearlos de manera habitual, lo que coincide con los resultados de la presente serie, en la cual algunas estudiantes señalaron no saber la diferencia entre los anticonceptivos de uso regular y los de emergencia. Esta situación representa un riesgo, pues, si bien no existen contraindicaciones conocidas respecto al uso ocasional de los anticonceptivos de emergencia, su consumo reiterado implica mantener las mismas precauciones establecidas para los de uso rutinario.13

Igualmente, una investigación efectuada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, mostró que 77 % de los adolescentes conocía los métodos de emergencia, aunque solo 28 % poseía información adecuada al respecto.8

Los resultados del actual estudio concordaron con los datos anteriores, puesto que también la mayoría de las estudiantes sabían acerca de la anticoncepción de emergencia, pero no conocían con exactitud toda la que podían usar de esta manera ni el límite temporal de su efectividad.

Cabe destacar la importancia que se les concede a los trabajadores sanitarios como actores principales en el fortalecimiento de las políticas en salud pública, los cuales desempeñan un papel activo en la educación sexual y reproductiva. Por tal razón, Gómez y Gaitán14 analizaron el nivel de conocimiento, las actitudes y las prácticas de los proveedores de salud en Latinoamérica y se evidenció que el total de los profesionales estaba de acuerdo con la anticoncepción de emergencia; sin embargo, solo 49 % estaba al tanto de todas las opciones relacionadas con este método y aproximadamente 42 % no tenía certeza del límite de tiempo para su uso; ello demostró el insuficiente conocimiento en quienes deben ser fuente de información, lo que repercute directamente en las mujeres, tal y como se evidenció en el presente estudio.

En el año 2012, en México, algunos investigadores10 comprobaron que las adolescentes encuestadas habían consumido desde una pastilla de emergencia hasta 36 de estas en un año. En ese mismo orden, en la actual serie se observó que un porcentaje de las universitarias consumía 11 píldoras del día después en un año y 3 en un mes.

En ciudades como Medellín, Pereira y Bogotá el nivel de conocimiento en salud sexual y reproductiva de las jóvenes es regular, lo cual, unido a la fácil adquisición del método en cuestión, ocasiona que estas utilicen la anticoncepción de forma incontrolada, por lo que llegan a consumir más unidades de las recomendadas e incluso reemplazan el método regular por el de emergencia.5,6,7,8

En Colombia, Gómez et al15 realizaron un estudio en mujeres universitarias del área de la salud, donde se identificó que 6 de cada 10 participantes habían usado el anticonceptivo de emergencia una vez, 2 % lo había empleado hasta cuatro veces y 17 % reemplazó su método rutinario por el de emergencia.

Los hallazgos de esta serie concordaron con los que preceden, pues se obtuvo un predominio de las estudiantes que utilizaron la anticoncepción de urgencia una única vez, tanto en un año como en un mes; sin embargo, se evidenció que algunas jóvenes la habían consumido más de 4 veces en el año y que una cifra superior había reemplazado los anticonceptivos de uso rutinario por los de emergencia.

Los datos recolectados en la presente investigación coincidieron con los de un análisis llevado a cabo en la ciudad de Pereira, Colombia, donde el número de estudiantes que utilizaban anticonceptivos de emergencia de manera inadecuada era inferior al de aquellas que lo hacían según las recomendaciones médicas; aun así el porcentaje de las féminas que los emplearon incorrectamente alcanzó hasta 45 %, lo que representó un riesgo para el bienestar que no debe subestimarse.7

Entre los efectos secundarios de los métodos de emergencia registrados en la bibliografía médica se encuentran las alteraciones en el sangrado, los efectos gastrointestinales, las náuseas, el mareo, la fatiga, el dolor en las mamas, los cambios en el peso corporal, el acné y la cefalea.11,15,16,17 Estos mismos síntomas fueron señalados por las universitarias de Medellín como las afectaciones a la salud que conocían y habían experimentado.

La limitación de este estudio consistió en la dificultad para aplicar un muestreo probabilístico; por tal razón se pierde la posibilidad de extraer inferencias de la población. No obstante, se espera aportar información científica útil para el mejoramiento de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva de la región.

Por otra parte, no se pudo confirmar la veracidad y objetividad de los datos, ya que estuvieron basados en la percepción de las estudiantes, la cual puede ser influenciada por una gran variedad de factores externos que pueden alterar la precisión de los resultados.

A modo de conclusión, en algunas féminas existe un uso inadecuado de los anticonceptivos de emergencia; hecho que se evidencia en el consumo de hasta 10 píldoras del día después durante un año y hasta 3 en un mes, lo que se asocia a una baja percepción de los perjuicios ocasionados por este método a la salud.