INTRODUCCIÓN

Los estándares publicados sobre dentición suelen proporcionar edad media/mediana en la aparición de un diente, luego de penetrar la mucosa bucal; la erupción dentaria es un proceso dinámico, por el cual un diente se mueve desde su posición de desarrollo en la mandíbula hasta su posición funcional en la boca; la emergencia del diente designa un momento dentro de todo el proceso. El término erupción se ha utilizado de forma inapropiada, en lugar de emergencia; por otro lado, para muchos el término erupción puede no referirse al proceso dinámico completo, sino a la etapa en que un diente ha alcanzado el plano oclusal y comienza a funcionar en la boca. En esta última situación, el término erupción funcional es más apropiado. Se debe definir y describir apropiadamente la erupción, la emergencia, y la erupción prefuncional y funcional, en la literatura científica.1,2

Después que el diente emerge, va moviéndose hacia el contacto oclusal, ese período es llamado “erupción clínica prefuncional” (ECP), su duración debe ser de interés para el estomatólogo. Se ha demostrado, que los dientes son más vulnerables a la acumulación de placa, al inicio de caries y a otras patologías asociadas a la erupción durante esta etapa, y debe ser supervisada por el clínico. En este sentido, podrían ser necesarios estándares específicos de la ECP para estimar la frecuencia en que debe realizarse el examen.(1, 2) En Cuba se ha estudiado poco la ECP, lo que ha motivado esta investigación que se propone como objetivo: Determinar la duración de la erupción clínica prefuncional temporal y permanente en una población de Villa Clara.

MÉTODOS

Esta investigación estuvo asociada a otra pesquisa de carácter epidemiológico descriptivo, que estableció los estándares de orden y cronología de los dientes temporales y permanentes en una población de Villa Clara entre los años 2014 a 2018; se incluyeron sujetos nacidos en la provincia, con residencia permanente, nacidos a término, con peso mayor a 1 500 gramos; sin malformaciones congénitas o alteraciones del macizo cráneofacial; sin afecciones del desarrollo, no hipercariados; sin pérdidas prematuras dentales; sin hábitos bucales deletéreos y con relación hueso diente aceptable. Las edades de los sujetos seleccionados estaban entre tres meses y cuatro años para los dientes temporales, y de cuatro a 14 años para la permanente.

El cálculo muestral para la cronología, se realizó de acuerdo a la población objeto de estudio de estas edades, el cual resultó de 520 individuos para los dientes temporales y 2 064 para los permanentes. Se fijó un error cuadrático medio de 4,0 y una confiabilidad del 95 %. Para seleccionar las unidades de análisis se utilizó muestreo polietápico aleatorio simple.

Se definieron cinco estadios, según criterios del investigador: 1. Ausencia del diente; 2. Al menos visible una cúspide o borde incisal; 3. Erupción de ⅓ de la corona; 4. De ⅔ de la corona y 5. Alcance del plano oclusal.

Se exploró, en una observación única, las arcadas en oclusión; se apreció visualmente el tamaño de los dientes brotados y disposición del plano oclusal; se dio un valor correspondiente a un estadio y se registró fecha de nacimiento y edad del individuo.

El examen fue realizado en los consultorios médicos y círculos infantiles, en un local iluminado y se usó un espejo claro # 5. Los datos se registraron en un formulario. Fueron tenidas en cuenta las normativas bioéticas.

El cálculo de la duración de la ECP se realizó utilizando la regresión de probit, procedimiento útil en situaciones donde existe una variable dicotómica dependiente, influenciada por una variable explicativa independiente. Se consideraron las variables: “diente emergido” (EM), cuando se hallaba en boca sin alcanzar el contacto oclusal (estadios 2, 3 y 4) y “diente en erupción funcional” (EF), cuando había alcanzado el plano oclusal (estadio 5); variables dicotómicas consideradas: EM no EM y EF no EF. La edad decimal de los sujetos se estimó como independiente; se formaron grupos de edades simples, dentro de cada grupo se contaron los EM y los EF, y el número total de sujetos examinados, importándose la base de datos en SPSS (versión 22.0).

El método empleado fue máximum likelihood en el modelo de regresión, se estimó la mediana para la edad de emergencia (EM) y para la edad de alcance del plano oclusal (EF) por diente (95 % de confiabilidad), expresado como potencia de la mediana (0,5 de nivel de probabilidad de respuesta). La duración de la ECP fue calculada restando las medianas de ambas variables (EM y EF). Se calculó además, el promedio y la desviación estándar de la ECP para el conjunto de dientes maxilares y mandibulares. De modo que se estimó la duración de la ECP a través de datos obtenidos por una estrategia transversal.

RESULTADOS

La muestra la distribución por grupos de edades para la dentición temporal y permanente; en la dentición temporal, cada grupo estuvo compuesto por más de 70 individuos, excepto el grupo de dos a seis meses, que solo contó con 45 en la permanente; cada grupo tuvo más de 340 sujetos.

Figura 1. Distribución por edades de los sujetos estudiados en cada dentición.

Fuente: Encuesta

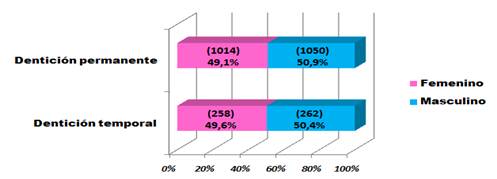

En la aparece la distribución de los individuos por sexo. Para ambas denticiones, la cantidad de varones predominó ligeramente sobre la cantidad de hembras, pero las diferencias fueron mínimas (cada grupo tuvo cifras muy cercanas al 50 %); el brote de cada diente fue calificado “precoz, promedio o tardío”, tomando como referencia los estándares para la emergencia del diente calculados para la población estudiada y posteriormente, se calificó al sujeto de acuerdo con el brote de sus dientes. No se estableció una relación estadística significativa en relación con el brote del sujeto y su sexo para la dentición temporal, y sí para la permanente, por ello, la duración de la ECP fue establecida para hembras y varones en la dentición permanente, y de manera conjunta, en la temporal.

Figura 2. Distribución de los sujetos por sexos para cada dentición

Fuente: encuesta

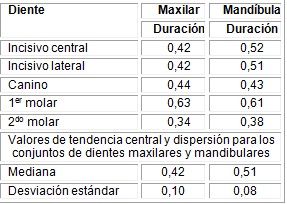

A continuación, la tabla 1 explica la duración de la ECP en la dentición temporal. Con relación a los dientes, donde más demoró la ECP fue en los 1ros molares superiores e inferiores (0,63 y 0,62, respectivamente), aproximadamente, en el séptimo mes; menos demorados fueron los 2dos molares superiores (0,34) e inferiores (0,38), alrededor de cuatro meses; la ECP oscilo entre 0,34 (cuatro meses) y 0,63 (siete meses); las diferencias entre los dientes homólogos superiores e inferiores fueron despreciables, alcanzaron cifras cercanas a un mes para los incisivos, y los inferiores presentaron mayor demora. En conjunto, la mediana para la duración de la ECP fue 0,42 (cinco meses) para los dientes maxilares, y 0,51 (seis meses) para los mandibulares con una desviación estándar (DE) (en torno a un mes) de 0,10 y 0,08, respectivamente.

Tabla 1 Duración de la ECP para la dentición temporal

Fuente: Encuesta. Nota: Las cifras son en notación decima

Se muestra en la tabla 2 la duración de la ECP para la dentición permanente. El tiempo de demora en el proceso de ECP osciló de 0,31 (casi cuatro meses) a 1,07 (un año y casi un mes); los dientes de menor demora fueron los 2dos bicúspides y los inferiores fueron más rápidos; los incisivos centrales inferiores y laterales superiores demoraron alrededor de un año en ambos sexos, aunque superior en las niñas. La duración de ECP nunca fue menor de tres meses, ni mayor de un año y un mes.

Las diferencias entre los sexos para los dientes homólogos en las arcadas no superaron 0,18 (dos meses), y carecen de significación clínica; si se observan las diferencias entre los homólogos superiores e inferiores, los incisivos laterales de las hembras alcanzaron 0,43 (5 meses), los inferiores y los superiores fueron más rápidos, los centrales tuvieron diferencia de 0,39 (cuatro meses y medio); las hubo mayores a 0,20 (sobre los dos meses) entre los incisivos centrales de los varones; en los inferiores la ECP tuvo mayor tiempo de duración, con un comportamiento similar para los caninos; los 2dos molares exhibieron diferencias 0,29 en ambos sexos, y los inferiores, menor tiempo. Aunque en ningún caso, las diferencias alcanzan seis meses (cifra que recibe una considerable connotación clínica) parece que las diferencias sexuales están más relacionadas con desigualdades de la duración de la ECP entre homólogos superiores e inferiores, que entre los homólogos de las arcadas.

DISCUSIÓN

Se considera que el diente ha brotado, cuando cualquier parte de su corona se hace visible en la cavidad bucal.3 En los reportes se utilizan varios términos con este propósito: “el diente está erupcionando”, “algún estado de erupción”, “totalmente erupcionado”, “el diente está presente” o “penetrando la mucosa bucal”. El proceso de erupción se divide en cinco estadios: 1. Movimientos preeruptivos; 2. Erupción intraósea; 3. Penetración mucosa; 4. Erupción preoclusal y 5. Erupción posoclusal. La penetración en la mucosa ocupa solo un pequeño tiempo de todo el proceso, hay diferencia entre un diente en oclusión o uno donde al menos, una cúspide es visible; están influenciados por factores diferentes en cuanto a sus movimientos y posición, y además, enfrentan distintos factores de riesgo. Desde que el diente asoma hasta que alcanza la oclusión, transcurre un período donde pueden ocurrir situaciones de interés para el clínico y requerir de su intervención.2,4,5)

Lo anteriormente expuesto determina que sea importante, estudiar la duración de lo que podemos llamar “erupción clínica prefuncional”: clínica, puede ser observada por simple inspección y prefuncional, aún el diente no ha entrado en contacto con sus antagonistas.

Son abundantes los estudios para establecer las edades de brote dentario en múltiple poblaciones; sin embargo, son pocos los reportes que abordan el tiempo que demora un diente desde su brote hasta llegar al plano de oclusión; en consecuencia, hay escasas referencias al respecto, aunque se sabe que el proceso eruptivo recibe la influencia de diversos factores que condicionan una amplia variabilidad entre poblaciones y sujetos; esto es aplicable a la ECP, pues, grupos poblacionales delimitados por características comunes deben tener sus propios estándares.

Según Al-Batayneh y Shaweesh,6 en niños jordanos, la ECP de los dientes temporales obtenida por método semejante al usado en esta investigación, fue de 4,45 como promedio (DE 1,96); en los villaclareños fue de 0,42 (0,03 menor) para el maxilar, en realidad una cifra similar, y 0,51 para la mandíbula (0,06 por encima) con una DE menor; estos autores tampoco refieren diferencias significativas para los sexos. La ECP más corta para los jordanos fue en los incisivos laterales mandibulares; la de más duración para los 1ros molares superiores, lo que no coincidió con los villaclareños, donde la de menor duración fue la del 2do molar maxilar, y más larga la del 1er molar maxilar. Este fue el único reporte encontrado en la literatura relacionado con la ECP de dientes temporales.

Según lo notificado por De la Tejera,7 en Santiago de Cuba como promedio, la ECP de los 1ros molares permanentes tardaron alrededor de 0,50 para el maxilar y 0,63 para la mandíbula, cifras cercanas a lo hallado en el estudio presentado por Sáenz8 en el sur de la ciudad de México, quien reportó para estos dientes, cifras entre 0,47 y 1,16, al ser mayores para los 1ros molares inferiores; estos estudios son de tipo longitudinal.

Shaweesh,1 en 2012, estudió la duración de la ECP para la dentición permanente en jordanos; al comparar con la ECP de los villaclareños, presenta mayor duración para incisivos centrales y laterales, y 1ros molares, con diferencias iguales o mayores a seis meses para los incisivos centrales mandibulares y 1ros molares en las mujeres; en los demás dientes -para ambos sexos- las diferencias oscilan entre dos y medio, y cinco meses; es menor la duración para caninos superiores, 1ros y 2dos bicúspides, y 2dos molares mandibulares, con diferencias mayores a seis meses para el 2do molar mandibular de las mujeres; en los demás dientes, las diferencias oscilan poco más de uno hasta cuatro meses y medio. La ECP fue similar en ambas poblaciones para los caninos mandibulares y los 2dos molares maxilares. Otra semejanza se refiere a los sexos, pues no existieron diferencias de significación clínica.

En 2020, Pimienta y colaboradores9 publicaron un estudio longitudinal en niños villaclareños; durante un año, los incisivos centrales y laterales, caninos, 1ros bicúspides y 1ros molares en erupción prefuncional fueron medidos con un pie de rey, la diferencia en milímetros entre las mediciones mensuales fue considerada como “ritmo de brote”.

En los dientes maxilares, los caninos tuvieron el ritmo medio de brote mayor, una vez que emergieron en la cavidad bucal, seguidos de los primeros premolares. Los dientes de menor ritmo de brote fueron los primeros molares. En la mandíbula, los de mayor media de ritmo de brote resultaron ser los primeros premolares, seguidos por los caninos y los de menor ritmo de brote, los incisivos centrales. En aquel momento, los autores consideraron, que el ritmo de brote y la duración de la ECP son variables inversamente proporcionales, con un ritmo de brote mayor la ECP menor; un análisis más profundo indica, que no siempre debe ser así, pues habría que considerar además, la distancia que debe recorrer el diente para contactar con su antagonista; esta puede ser mayor o menor en dependencia del sector de la arcada y a su vez, en relación con las características faciales del sujeto, porque no son iguales en un leptoprosopo o un euriprosopo.

Según los resultados obtenidos por San Miguel y Pimienta,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 el ritmo de brote de los dientes permanentes se asoció a la tipología facial, la talla para la edad, peso para la edad y para la talla; el ritmo mayor correspondió a los leptoprosopos y el menor a los euriprosopos, en las tallas normal, alta y extra; en el peso normal, la tendencia es a un ritmo eruptivo medio o mayor.

La delgadez no influyó en la velocidad eruptiva; para los sobrepeso, el ritmo eruptivo tiende a ser medio; los obesos exhibieron la mayor cantidad de ritmo de brote tardío; el color de la piel tuvo una influencia reducida para el ritmo del brote del incisivo central superior derecho, 1er molar inferior izquierdo e incisivo lateral inferior derecho. En resumen, la tipología facial, el peso y la talla parecen tener mayor influencia sobre el ritmo de brote (cantidad de mm por mes que la corona del diente expone a la cavidad bucal durante la ECP), que el sexo y el color de la piel.

Según este estudio longitudinal, la ECP osciló entre cuatro y siete meses con un promedio de seis, lo que no se corresponde para todos los diente permanentes; en esta comparación deben tenerse en cuenta, algunas limitaciones: primero, la metodología de las investigaciones (longitudinal y transversal); segundo, en el estudio longitudinal no fueron estudiados todos los dientes y solo se realizó durante el transcurso de un año.

Irem Bag y Berceste Guler12 refieren, la importancia de considerar el retardo o detención de la erupción para la indicación de tratamiento médico; el diagnóstico y el tratamiento de las diferencias son significativos en la planificación y selección de un tipo de tratamiento ortodóncico determinado; acotan además, que debido a causas hormonales o hereditarias, deficiencia de vitamina C, consumo de medicamentos como fenitoina o hiperplasia gingival y causa de tejido conectivo denso pueden ser barreras a la erupción del diente; asimismo, es posible que un biotipo gingival grueso pueda conducir a retardos de la erupción, sobre lo cual hay que investigar para llegar a conclusiones.

Balazs y colaboradores13 afirman, que en el proceso de erupción, al ser tan complejo y multifactorial, no es posible predecir con precisión el tiempo de la erupción y el momento en que se alcance el plano de oclusión, basándose solamente en factores simples, como el peso o el sexo; la mayoría de las diferencias entre los estudios consultados, probablemente se deben a variaciones fisiológicas; otras explicaciones pueden ser las variaciones ambientales, condiciones sociales que pueden influir en la erupción a través de las células madres o marcadores epigenéticos.

Explican además, que la erupción de los dientes aumenta la altura del hueso alveolar; una vez que alcanzan el plano oclusal, puede influir en que se encuentren velocidades de erupción diferentes en los colindantes en proceso de ECP, ya que se aumenta la distancia a este plano, también las diferencias morfológicas pueden condicionar que el hueso alveolar requiera ser más alto en unas regiones que en otras. Esta variación de la velocidad de la erupción puede ser un factor clave para el control de crecimiento vertical de la cara inferior, es decir, la diferencia entre tendencias de cara corta y cara larga.

Estos autores afirman, que los mecanismos subyacentes de la erupción posemergente y sus reguladores no han sido identificados, pero los principales tejidos involucrados son el hueso alveolar y el ligamento periodontal. La tasa de remodelación del hueso alveolar podría ser un factor limitante a la erupción, a través de las uniones al diente por medio de fibras de colágeno supracrestales; el ligamento periodontal, por otro lado, puede tener la capacidad de cambiar la tasa de erupción a través de vías de señalización en respuesta a condiciones oclusales locales. También puede haber diferencias genéticas preprogramadas que definen la tasa general de erupción, dependiendo de la cantidad de crecimiento del hueso alveolar necesario en una determinada región. Probablemente, ambos mecanismos existan simultáneamente; el componente genético puede ser la fuente del potencial de erupción y los estímulos ambientales actuando sobre él como regulador.

CONCLUSIONES

La duración de la erupción clínica prefuncional para los dientes permanentes osciló aproximadamente, entre cuatro meses y un año; para los dientes temporales, entre cuatro y siete meses, al presentar diferencias dentarias. Como resultado, se elaboró una tabla de la duración de la erupción clínica prefuncional de los dientes temporales y permanentes ajustada a la población villaclareña.