INTRODUCCIÓN

Aún no existe una definición precisa del síndrome cardiorrenal (SCR), lo cual sería importante para determinar la epidemiología, el diagnóstico precoz, las estrategias terapéuticas y preventivas, así como la realización de investigaciones científicas. Una de las primeras definiciones conceptuales del SCR fue realizado por un grupo de trabajo en Estados Unidos en el año 2004, cuando la terapia para aliviar los síntomas congestivos de la insuficiencia cardíaca estaba limitada por el desarrollo de deterioro de la función renal.1

La definición más considerada en la actualidad, de consenso, es la Iniciativa de Calidad de Diálisis Aguda (Acute Dialysis Quality Initiative) (ADQI) que lo define como: “los trastornos del corazón y de los riñones donde la disfunción aguda o crónica de un órgano puede inducir disfunción aguda o crónica del otro”.2

Esta definición posee tres características:

Tienen similar importancia ambos órganos, ya que muchas veces no queda claro dónde se produjo la injuria inicial.

Esta disfunción puede ser aguda o crónica, y también funcional o estructural.

La interacción es bidireccional.

MÉTODOS

Se realizó una búsqueda acerca del tema en la literatura de mayor relevancia durante el año 2021. Se utilizaron como buscadores de información científica: Google Académico y Pubmed. La estrategia de búsqueda incluyó los siguientes términos como palabras clave: síndrome cardiorrenal, insuficiencia cardíaca, lesión renal aguda, conducta a seguir.

Como criterios de elegibilidad, se evaluaron artículos de revisión, de investigación y páginas web que, en general, tenían menos de 10 años de publicados, en idiomas español, ruso, portugués e inglés, y que hicieran referencia específica al tema a través del título. Una vez identificados los artículos de interés, se consideraron como criterios de elección para esta revisión, que los artículos escogidos examinaran la problemática del síndrome cardiorrenal, y abordaran la temática a través de cualquier metodología de investigación (cuantitativa, cualitativa, investigación operativa y otras). Fueron excluidos los artículos que no cumplieron con estas condiciones; de 58 artículos, 42 fueron referenciados.

DESARROLLO

Este síndrome se presenta generalmente en pacientes que sufren insuficiencia cardíaca; se les indica tratamiento con diuréticos o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, mejorándose su capacidad desde el punto de vista cardíaco, pero deteriorándose su función renal. Para mejorar la función renal se procede a liberar al paciente del consumo de sal y a disminuir las dosis de diuréticos, con lo cual la función renal se recupera parcialmente, pero con el costo del deterioro de la capacidad funcional. Este es un círculo difícil de manejar y muchas veces se debe aceptar un discreto estado congestivo y cierto deterioro de la función renal.

-Etiopatogenia: Como parte de la definición debe existir una interrelación bidireccional entre la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. (3 Estos, conocidos como “conectores cardiorrenales”, son principalmente: el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, la inflamación, el óxido nítrico, la oxidación por radicales libres y la anemia.

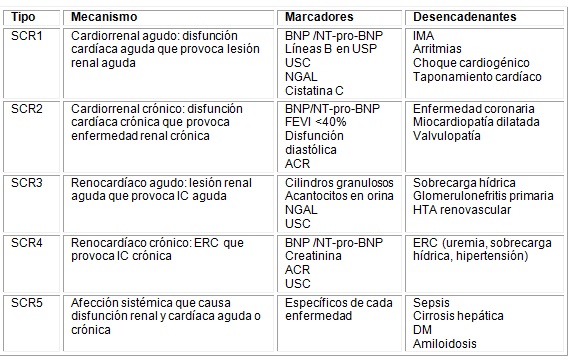

Clasificación: De acuerdo a la ADQI, el síndrome cardiorrenal se clasifica en cinco tipos. En la Tabla 1 se resumen sus características.

Los dos primeros son cardíacos y los dos segundos, renales. En ocasiones, puede ser difícil establecer la diferencia, principalmente entre los tipos 2 y 4, en ellos no se conoce si el evento primario fue cardíaco y posteriormente, se comprometió la función renal o viceversa.

Tipos del síndrome cardiorrenal aquí analizados:

-Tipo 1: se refiere a un deterioro agudo de la función cardíaca que lleva a disfunción renal, generalmente son insuficiencias cardíacas agudas (miocarditis o infartos) que después desarrollan insuficiencia cardíaca aguda.

-Tipo 2: consiste en anomalías crónicas de la función cardíaca, es decir, una insuficiencia cardíaca crónica que lleva a disfunción renal.

-Tipo 3 o síndrome renocardíaco agudo: se asume, que el evento primario es el daño renal y este deterioro agudo, generalmente, una insuficiencia renal aguda, lleva a insuficiencia cardíaca.

-Tipo 4: el síndrome renocardíaco crónico presenta anormalidades crónicas de la función renal que llevan posteriormente, a disfunción cardíaca. Generalmente, es difícil diferenciar del tipo 2, el síndrome cardiorrenal crónico.

Tipo 5: se agregó un quinto tipo que corresponde al síndrome cardiorrenal secundario, en el que simultáneamente se afectan ambos órganos. Esto se presenta, generalmente, en enfermedades sistémicas como sepsis, vasculitis o amiloidosis, en las cuales, la enfermedad tiene mecanismos que llevan a disfunción simultánea de los órganos.

A continuación, se procede a caracterizar cada uno de estos tipos en que se clasifica el síndrome cardiorrenal.

-Tipo 1. Síndrome cardiorrenal agudo: En Estados Unidos hay un millón de hospitalizaciones anuales por insuficiencia cardíaca descompensada, y alrededor de siete millones de pacientes sufren insuficiencia cardíaca, convirtiéndola en un padecimiento muy frecuente; entre las causas se encuentran: la insuficiencia cardíaca aguda descompensada, los síndromes coronarios agudos, el shock cardiogénico y el síndrome de hipodébito posterior a cirugía cardíaca. Estos pacientes tienen entre 30 % y 40 % de riesgo de desarrollar injuria renal aguda (insuficiencia renal aguda). En el 90 % de los casos, la injuria se produce durante la primera semana de hospitalización. Esto se asocia a un aumento de la morbilidad y mortalidad, un incremento de los costos de la estadía hospitalaria y mayores tasas de rehospitalización.

En la fisiopatología de la enfermedad cardíaca aguda se producen dos tipos de daños: uno mediado hemodinámicamente y otro, mediado humoralmente. El hemodinámico se relaciona principalmente a hipodébito, aunque también influye el aumento de la presión venosa con la consiguiente congestión visceral, llevando finalmente a isquemia renal. Los mediados humorales son: el sistema renina-angiotensina-aldosterona, algunos factores natriuréticos, la activación simpática y el daño mediado por citoquinas.

Existen biomarcadores precoces de insuficiencia renal aguda que deben ser evaluados en este grupo de pacientes. Específicamente, los pacientes que presentan aumento en los niveles del biomarcadores tienen un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda cuan do sufren insuficiencia cardiaca.4) Hay un porcentaje de pacientes que tienen débito cardíaco normal, en quienes influye la congestión renal, es decir, el aumento de las presiones venosas centrales.5

En el año 2009, un estudio con 2 500 pacientes sometidos a cateterización derecha por diferentes etiologías, mostró, que la mayoría tenía presiones venosas centrales (PVC) dentro de rangos relativamente normales, pero un porcentaje de ellos tuvo PVC mayor. Estos pacientes presentaron deterioro de la función renal. Existe una relación difícil de definir, si es patogénica o no. En el seguimiento, durante más de 10 años, se evidenció una relación clara de la PVC con la sobrevida: los pacientes que presentaban PVC normal en el monitoreo hemodinámico inicial tuvieron una mayor sobrevida que los que tenían PVC elevada. Esto indica, que, si bien es importante tener en cuenta el débito, también se debe tener en cuenta la hipervolemia.6

Otro estudio del año 2009 demostró también, que el riesgo de deterioro de la función renal iba aumentando a medida que la PVC se incrementaba. 7) Los pacientes que tenían PVC baja presentaban mejor función renal basal. Con relación al índice cardíaco, se puso en evidencia, que el grupo de pacientes con índice cardíaco normal tenía mayor deterioro de la función renal; esto significa probablemente, que la congestión y la PVC aún son importantes en este tipo de pacientes.

Durante un episodio de insuficiencia cardíaca aguda descompensada, algunos pacientes presentan deterioro de la función renal. En ellos, este deterioro es transitorio y por lo general, a los 30 días han vuelto a la normalidad, pero hay otro grupo de pacientes que persiste con disfunción renal y esto tiene implicaciones en el pronóstico. Es conocido, que los pacientes con deterioro agudo de la función renal, que se recuperan al compensar la insuficiencia cardíaca, tienen una sobrevida equivalente a la de pacientes que no presentaron falla renal. Mientras, en los pacientes que persiste una disfunción renal, existe una clara diferencia de sobrevida; es decir, los pacientes con síndrome cardiorrenal agudo que desarrollan una falla renal con mejoría posterior, tienen mejor pronóstico que los pacientes en quienes la falla renal persiste.8

- Tipo 2. Síndrome cardiorrenal crónico: Este síndrome es atendido con mayor frecuencia por los nefrólogos y los cardiólogos que manejan pacientes con insuficiencia cardíaca; mientras, los cardiólogos de unidades coronarias atienden con mayor frecuencia pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 1. El deterioro de la velocidad de filtración glomerular, definido como menos de 60 ml/min, es muy frecuente en la insuficiencia cardíaca (60 % de los pacientes con insuficiencia cardíaca que se encuentran hospitalizados, y 45 % de los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca crónica).

Estos pacientes desarrollan alteraciones estructurales mediadas por diferentes factores como el hipodébito, la inflamación, la ateroesclerosis y la hipoperfusión crónica. Esto lleva a que la injuria renal no sea solamente aguda, y puede producir una enfermedad progresiva. Por otro lado, aparecen círculos viciosos con relación a la anemia, la retención de fosfatos, la retención de solutos urémicos y la hipertensión; ello evidencia un deterioro mayor en los pacientes que llegan a estadios avanzados de la enfermedad y en muchas ocasiones necesitan tratamiento dialítico.4,5

- Tipo 3. Síndrome renocardíaco agudo: La incidencia del síndrome renocardíaco agudo tipo 3 no está claramente definida, pues la insuficiencia renal aguda tiene múltiples etiologías y las definiciones modernas no se encuentran incorporadas en todos los estudios. En este momento existen dos definiciones: la clasificación de RIFLE y la clasificación de AKIN; ambas comparten similitudes. La mayoría de los estudios modernos utilizan estas clasificaciones; sin embargo, todavía existen clasificaciones antiguas que dificultan conocer la real incidencia.

En los estudios de insuficiencia renal aguda se busca analizar mortalidad total, necesidad de diálisis o recuperación de la función renal, pero generalmente, no se evalúa ningún desenlace cardiovascular, lo que dificulta también, conocer la incidencia de este.

No se sabe con exactitud, el mecanismo patogénico de este síndrome. Se cree que los factores causales pueden ser la sobrecarga de volumen y la hipertensión; sin embargo, también se deben considerar los mediadores inflamatorios que se desarrollan en la insuficiencia renal aguda. Existen ciertos factores que no tienen relación con sobrecarga o hipertensión, ya que los pacientes no solamente se mueren de congestión, pues un porcentaje presenta infartos de miocardio y otras causas de muerte cardiovascular.

El paciente con enfermedad renal crónica avanzada desarrolla frecuentemente una enfermedad vascular, generalmente ateroesclerosis y arterioesclerosis; pueden presentar hipertensión sistólica, hipotensión diastólica y rigidez vascular o enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, enfermedad vascular cerebral y mala distensibilidad.5

El 80 % de los pacientes que ingresa a diálisis tienen ecocardiogramas alterados desde el punto de vista estructural. La presencia de factores de riesgo tradicionales, factores nuevos y los específicos de la uremia generan un riesgo cardiovascular alto.8) En el paciente con enfermedad renal crónica es evidente que no sólo la velocidad de filtración glomerular se asocia a morbilidad y mortalidad cardiovascular, sino también, el grado de proteinuria. En la actualidad, la enfermedad renal crónica se clasifica de acuerdo con la velocidad estimada de filtración glomerular. Sin embargo, la proteinuria es un factor de riesgo frecuentemente ignorado. Por ejemplo, un paciente que tiene 40 ml/min, pero sin proteinuria, tiene mejor sobrevida que el que tiene 60 ml/min con proteinuria. Probablemente, este elemento conllevará a un cambio en las clasificaciones de la enfermedad renal crónica, dado que es un factor de mortalidad independiente. A medida que el estadio de la enfermedad renal progresa, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta, pudiendo llegar a ser mil veces mayor en los pacientes en diálisis.9

La mortalidad cardiovascular en diálisis crónica es dada, preferentemente, por muerte súbita y no por infarto agudo al miocardio.9) Los factores que aumentan el riesgo de muerte súbita son: la enfermedad coronaria, hipertrofia ventricular, fibrosis miocárdica, sobreactividad simpática, alteraciones electrolíticas, hipervolemia, hiperfosfemia y apnea de sueño. Todos estos son blancos terapéuticos para disminuir la mortalidad cardiovascular en los dializados.

Cuando se estudia el riesgo de enfermedad coronaria oculta en pacientes con insuficiencia renal que ingresan a diálisis, se observa como la mitad de estos enfermos que no presentan angina, tienen enfermedad coronaria.9

Otro elemento importante en los pacientes con enfermedad renal, principalmente los dializados, es la evidencia de fibrosis cardíaca que lleva a una alteración de la capacitancia (compliance). El enfermo presenta hipervolemia y desarrolla un edema pulmonar, a veces hipervolemia discreta o presenta hipovolemia en diálisis con hipotensión severa. La fibrosis también aumenta el riesgo de desarrollar arritmias.

La actividad simpática proviene del riñón en los pacientes con neuropatías crónicas. Existe evidencia experimental de ablación o nefrectomía con mejoría de la actividad simpática.10 Por esta razón, es beneficioso utilizar betabloqueadores en los pacientes dializados que los toleran adecuadamente. En los pacientes dializados que presentan niveles más elevados de noradrenalina circulante, aumenta la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular.11

Una gran cantidad de los pacientes dializados o con enfermedad renal crónica grave, tienen insuficiencia cardíaca que puede ser de muy mal pronóstico. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene una sobrevida menor al 20 % a los tres años y su manejo es complejo.

-Tipo 5. Síndrome cardiorrenal secundario: En el síndrome cardiorrenal secundario o tipo 5, ambos órganos encuentran compromiso simultáneo y puede ser generado por múltiples etiologías. Ninguna de esas enfermedades causales o muy pocas, comparten mecanismos patogénicos comunes, esto lo convierte en un tipo de síndrome discutible.

La enfermedad prototipo de este tipo de síndrome es la sepsis, una entidad muy frecuente. Alrededor de un 30 % de los pacientes sépticos ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el 40% de estos desarrollan una injuria renal aguda, la cual aumenta su mortalidad; si, además, ese paciente presenta sepsis, su mortalidad es significativamente mayor.12

El aumento de la troponina también se relaciona con una mayor mortalidad en los pacientes que se encuentran en la UCI, así como el aumento del péptido natriurético cerebral (proBNP). Esto significa que, probablemente, parte de esta mortalidad se relaciona con alguna alteración cardíaca.12

Algunas unidades de cuidados intensivos se caracterizan por reanimar agresivamente al paciente, produciendo una excesiva expansión del volumen extracelular. La evidencia, en la actualidad, muestra que los pacientes con sobrecarga de volumen (definida como más del 10 % de aumento del peso), presentan también una mayor mortalidad.13 En estos pacientes, no se conoce si la sobrecarga de volumen se relaciona con una enfermedad más grave que requiere mayor reanimación con volumen. Sin embargo, cuando estos pacientes han sido ajustados por distintas escalas de severidad, la hipervolemia se mantiene como un factor independiente asociado a mortalidad. Por lo tanto, se puede considerar, que una de las razones por las que fallecen los pacientes por hipervolemia es una alteración de la función cardíaca no pesquisada que se traduce en proBNP y troponina elevadas.

Utilidad del proBNP en pacientes con insuficiencia renal grave: Para evaluar insuficiencia cardíaca es posible medir el proBNP (péptido natriurético cerebral). El proBNP se produce en el ventrículo izquierdo, específicamente en los cardiomiocitos y se origina de la proteína preproBNP que se divide en proBNP y un péptido de señal. El proBNP se libera y se destruye en una forma equimolar entre el BNP o NT-proBNP. La vida media de estos es diferente: 120 minutos para el NT-proBNP y 20 minutos para el BNP; los valores normales de BNP son hasta 100 y los de proBNP hasta 500 pg/ml. Ambos presentan depuración renal y aumentan con la edad.14) Los valores de corte utilizados no se conocen en los pacientes con insuficiencia renal, pero son superiores a los valores considerados tradicionalmente normales. Los pacientes en diálisis que no presentan disfunción ventricular poseen niveles de NT-proBNP que pueden llegar a 5 000 pg/ml. Los pacientes con insuficiencia cardíaca en diálisis pueden tener valores de 40 000 pg/ml o mayores; menos de 5 000 pg/ml en un paciente en diálisis, podría considerarse normal.

Tratamiento: Hasta la fecha, los ensayos clínicos son insuficientes, pues la mayoría de los estudios excluyen a los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, como son: cirrosis hepática, cáncer o enfermedad renal crónica avanzada. Los pacientes con nefropatías avanzadas se excluyen de los estudios por temor a los efectos adversos, como la hiperpotasemia y el deterioro de la función renal. Además, a estos pacientes, por lo general, se les ofrece menos procedimientos invasivos como la revascularización cardíaca, dado que tienen mayor mortalidad.

En algunas instituciones de salud, cuando los pacientes dializados presentan un infarto, se les subtrata y no se les realiza coronariografía. Existe poca evidencia en estos pacientes, pero no hay razones para no tratarlos, pues necesitan un manejo multidisciplinario con cardiólogo y nefrólogo, y eventualmente, otros especialistas.15,16) Dichos pacientes requieren una vigilancia estrecha, tanto clínica como de laboratorio, enfocada preferentemente en: potasio, nitrógeno ureico, creatinina, hemoglobina, calcio, fósforo, ácido úrico y bicarbonato, con miras a pesquisar deterioro de la función renal potencialmente manejable.

Para pacientes con síndromes cardiorrenal tipos 1 y 2, inicialmente, se debe optimizar la terapia de insuficiencia cardíaca y, evaluar la estructura y función renal y cardíaca. Estos pacientes, por lo general, comparten mecanismos patogénicos comunes; con frecuencia, son pacientes de edad avanzada que padecen de ateromatosis, cardiopatía isquémica o cardiopatía hipertensiva, y, por lo tanto, es importante evaluar las arterias renales con ecografía Doppler, un método menos invasivo. Se debe optimizar la dosificación de diuréticos; aumentar la dosis de diuréticos es beneficioso desde el punto de vista cardiovascular, pero perjudicial desde el punto de vista renal y también, desde el punto de vista pronóstico. Los pacientes que deterioran la función renal con los diuréticos presentan mayor mortalidad. También se aplican terapias específicas como la dopamina en dosis renal y el neseritide. Se utiliza la dobutamina, aunque no hay muchos estudios que la validen. En la actualidad, existe evidencia de beneficio con otros inotrópicos como el levosimendan; en nuestro país también se utiliza la ultrafiltración o hemodiálisis.

La terapia para la disfunción sistólica consiste en inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y debe ser estrictamente controlado, porque es un medicamento que produce fallas renales reversibles; para ello se debe realizar un seguimiento estricto y en caso de que se presente un deterioro significativo de la función renal o hiperpotasemia severa, se debe suspender el medicamento. También se utilizan los betabloqueadores, los antagonistas de la aldosterona y los diuréticos; se ha estudiado en estos pacientes, la terapia no farmacológica como la resincronización y los desfibriladores implantables, no por muerte súbita, sino por miocardiopatía.17

Es criterio de los autores de esta revisión, que el carvedilol ha demostrado un aumento en la sobrevida de los pacientes dializados con miocardiopatía dilatada; razón por la cual, se utiliza con frecuencia en nuestro medio.

Los bloqueadores de angiotensina también han mostrado efectos sobre las tasas libres de eventos cardiovasculares. Takahasi y colaboradores mostraron en sus investigaciones que en el grupo control, 11 pacientes desarrollaron insuficiencia cardíaca, mientras, en el grupo tratado, sólo cinco; fueron pocos los pacientes con muerte súbita, pero también se mostró una mayor presentación en el grupo control.18

Con fosinopril (inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina) también se evidenció una tendencia a menos eventos cardiovasculares, aunque se encontró en el límite de la significancia (p=0,09).18

La espironolactona en pacientes dializados debe ser utilizada con cuidado, dado que puede producir hiperpotasemias severas. En un estudio realizado en nuestro hospital, la administración de espironolactona a dosis de 25 mg al día se asoció a hiperpotasemia en la mayoría de los pacientes, lo que no ocurrió cuando se utilizó posdiálisis.19) Un estudio publicado en Arabia Saudita mostró mejoría en la fracción de eyección, la hipertrofia y la hospitalización, aunque el tamaño de la muestra fue reducido.20). Si se utiliza, debe existir precaución con los niveles de potasio plasmático.

Con respecto a la furosemida en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada, su efecto parece ser mejor cuando se administra en infusión. 21) El problema principal de la furosemida es que el paciente elimina orina hipotónica; es decir, tiene tendencia hacia la hipernatremia. Además, bloquea el cotransportador sodio-potasio-cloro en la mácula densa, lo que produce estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otra opción de tratamiento es la ultrafiltración.

Se debe tener precaución al utilizar eritropoyetina para el tratamiento de la anemia en este tipo de pacientes, pues un estudio reciente mostró que la hemoglobina mejora con los agentes estimulantes de la eritropoyesis; sin embargo, los desenlaces cardiovasculares no presentan diferencias significativas. No se evidenció diferencia en mortalidad, infarto, insuficiencia cardíaca e isquemia miocárdica y, por el contrario, se muestra un aumento del riesgo de accidente vascular encefálico en los pacientes que recibieron darbepoyetina.22 Estos resultados están en concordancia con estudios previos que mostraban que al utilizar eritropoyetina alfa y beta en enfermos prediálisis, mejora el hematocrito y puede mejorar discretamente la calidad de vida; sin embargo, no mejoran los desenlaces cardiovasculares y puede eventualmente, deteriorarlos.

El levosimendan ha sido recientemente estudiado en estos pacientes y ha mostrado tener un efecto beneficioso en la función renal.

Algunos pacientes con síndromes cardiorrenales, que a pesar del tratamiento no logran compensarse, se les puede ofrecer la opción de diálisis peritoneal crónica. Esto ha mostrado resultados favorables, al mejorar la clase funcional en la mayoría de los pacientes, con mejoría de la fracción de eyección en varios de ellos, lo cual hemos corroborado en nuestro hospital. El estudio de JE Sánchez y colaboradores mostró una mejoría sintomática, mejoría de peso y la fracción de eyección en los pacientes tratados con diálisis peritoneal. La sobrevida a los dos años fue de 60%, transformando así a la diálisis peritoneal crónica en una buena opción de tratamiento para pacientes refractarios.

CONCLUSIONES

Consideramos que el trasplante renal se debe considerar en pacientes en diálisis con disfunción ventricular severa. Idealmente, deberían recibir un trasplante combinado: cardíaco y renal, lo cual es difícil. Sin embargo, algunos pacientes sometidos exclusivamente a trasplante renal presentan una mejoría notable en su fracción de eyección y en la sobrevida.

Este estudio ha aportado como resultado:

-No existe aún una definición consensuada del síndrome cardiorrenal, lo cual sería importante para determinar la epidemiología, el diagnóstico precoz, las estrategias terapéuticas y preventivas, así como la realización de investigaciones científicas.

-Estos pacientes necesitan un manejo multidisciplinario con cardiólogo y nefrólogo, y eventualmente otros especialistas; además, requieren una vigilancia estrecha, tanto clínica como de laboratorio, enfocada preferentemente en: potasio, nitrógeno ureico, creatinina, hemoglobina, calcio, fósforo, ácido úrico y bicarbonato, con miras a pesquisar deterioro de la función renal potencialmente manejable.