Introducción

Las primeras definiciones de ácido y base pueden atribuirse a Arrhenius, quien en 1887 definió como ácido a un donante de ion hidrógeno, y como base a un donante de ion hidroxilo.1

En 1948, Singer y Hastings propusieron el concepto de base buffer (BB) de la sangre total como un índice cuantitativo de la cantidad en exceso de ácido o base fija en la sangre. Para el año 1960, Astrup propuso que el bicarbonato estándar o el exceso de bases deberían utilizarse como un índice del estado ácido-base no respiratorio de la sangre.1

El sistema ácido carbónico/bicarbonato fue introducido por Henderson-Hasselbach, cuya ecuación considera que el pH depende de las interacciones de estas variables.2

Sánchez y otros señalan que la incidencia de las alteraciones del equilibrio ácido-base es elevada, aunque los datos epidemiológicos reales permanecen inciertos. Igualmente, intentan relacionar los cambios renales y pulmonares asociados a la edad con los efectos en la homeostasis ácido-base.2

La administración de líquidos (cristaloides y coloides), que son fármacos con sus indicaciones, contraindicaciones y reacciones adversas, es la responsable de disímiles desbalances del equilibrio ácido-base por su administración en las primeras horas en pacientes clínicos o quirúrgicos gravemente enfermos.

Estos desequilibrios pueden aparecer como un trastorno primario, pero en la mayoría de las ocasiones se producen como complicación de determinadas enfermedades pre-existentes como la diabetes mellitus, o la falla renal, entre otros.3,4

Existen fármacos tales como la metformina y la lactulosa en los cuales se ha identificado como efectos adversos la acidosis láctica. Esta se comporta como una entidad que agravaría el cuadro clínico, haciendo más complejo su manejo desde el punto de vista terapéutico.5

Además de los medicamentos antes citados, hay otros factores que se deben tener en cuenta en estos problemas de homeostasis, dentro de los que se encuentran: cuadros ansiosos, infecciones, edema pulmonar y tromboembolia.

En nuestro medio las alteraciones ácido-base fueron un tema de manejo habitual por parte de cirujanos, anestesiólogos y clínicos en décadas pasadas, pero con el surgimiento de las Unidades de Atención al Paciente Grave (UAPG), adscritas al programa Nacional de Salud, se estipuló que todo paciente grave debía ser atendido en estas. En estas UAPG es donde más se presentan estas complicaciones por lo que el manejo de estos pacientes debe ser por un personal altamente calificado.

No obstante, no se puede catalogar como un tema innecesario, porque no todos los pacientes en los cuales aparecen estas complicaciones pueden acceder desde un primer momento a las UAPG y, por tanto, el médico de asistencia tiene que estar familiarizado con estos trastornos para comenzar su corrección de forma rápida y eficaz.

El objetivo del trabajo fue sistematizar sobre el estado actual del manejo del equilibrio ácido-base.

Métodos

Se realizó una revisión bibliográfica en la que se utilizaron las herramientas del método científico del nivel teórico y empírico. Del nivel teórico se empleó el análisis-síntesis y el método histórico-lógico. La revisión se realizó a través de una búsqueda en las revistas médicas indexadas en la biblioteca virtual SciELO; se seleccionaron, de manera especial, las efectuadas en los últimos cinco años. Se analizó el criterio de varios autores sobre el tema, lo que permitió interrelacionar las definiciones acotadas sobre la temática de estudio.

Desarrollo

Para la adecuada comprensión de este tema es importante la exposición de los aspectos relacionados con su fisiología.

Recuento fisiológico2

Para la determinación de las alteraciones del equilibrio ácido-base, es imprescindible la obtención de muestra de sangre arterial. En un paciente sano y en condiciones de presión normal, esta presentará un pH entre 7,35 y 7,45. Estos valores pueden modificarse como resultado de diversas afecciones y puede llegar hasta límites compatibles con la vida, los cuales se identifican en un rango entre 6,80 y 7,80.

La presión parcial de CO2 (PCO2) varía entre 35 y 45 mm Hg, y los valores de saturación de oxigeno (PO2) se mantienen en un rango superior a 95 mmHg, por debajo de lo cual se considera las hipoxemias en diferentes grados (ligera, moderada o severa). Sin embargo, la sangre venosa, en su estudio, presenta valores diferentes presentando un pH, ligeramente, inferior a 7,35, PCO2 con valores superiores a 45 mmHg y la PO2 inferior a 85 mmHg. En cuanto a los valores arterial y venoso esta variación se debe a los mecanismos reguladores que actúan a nivel pulmonar y renal.2

El CO2 es el factor respiratorio y el bicarbonato (CO3H) es el factor metabólico evaluado en la hemogasometría.

Los principales parámetros implicados en el estudio del equilibrio ácido-básico se pueden dividir en 2 grandes grupos:

Relacionados con la compensación pulmonar: En ellos debe mencionarse el pH, la PCO2 y HCO3. Se obtienen directa o indirectamente del autoanalizador de gases. Otras determinaciones (exceso de bases) no aportan cuestiones relevantes. La PaO2, la fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) y el gradiente alvéolo-arterial deoxígeno (A-Ao2) son imprescindibles en el estudio de losproblemas respiratorios.

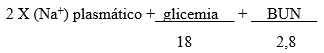

Relacionados con la compensación renal. En ellos se encuentra el sodio (Na+), el potasio (K+), el cloro (Cl-) y la osmolaridad. Esta última, medida directamente con un osmómetro, o calculada según diferentes fórmulas. Una de las más usadas en el tiempo ha sido lade Jackson y Forman, y modificación de esta como:

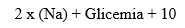

De manera aún más práctica y simplificada se puede utilizar:

Nota: 10 es la cifra estándar que equivale a la suma del K + Urea.

Se detecta así la eventual existencia de un hiato osmolar (diferencia entre la osmolaridad medida y la calculada superior a 10 mOsm/kg), algo importante en casos de acidosis metabólicacon sospecha de haber sido provocada por tóxicos.2 Solamente existen 3 factores capaces de aumentar la osmolaridad del plasma: El sodio, la glicemia y la urea.

Compensación pulmonar

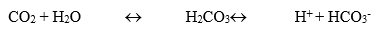

El principal producto ácido del metabolismo celular es el dióxido de carbono (CO2) que viene a representar un 98 % de la carga ácida total. Aunque no se trate de un ácido, pues el CO2 no contiene H+, se trata de un ácido potencial ya que su hidratación mediante una reacción reversible catalizada por la anhidrasa carbónica (AC) va a generar ácido carbónico (H2CO3):

Al ser un gas, el CO2 va a ser eliminado casi en su totalidad por los pulmones sin que se produzca una retención neta de ácido, por lo que se denomina ácido volátil. El CO2 difunde, fácilmente, a través de la barrera o membrana alveolo-capilar apoyándose en el gradiente de presiones que se halla a su favor y en su alta capacidad de difusión. La función del centro respiratorio es también modificable por la cantidad de CO2 e H+ que contenga la sangre que lo perfunda.

En condiciones patológicas, las alteraciones que produce una inadecuada oxigenación pudiera comprometer el equilibrio del medio interno y esto viene dado en que, en condiciones de presión atmosférica normal, el contenido de oxígeno en la sangre está determinado por su cantidad unido a la hemoglobina, con una menor contribución del oxígeno disuelto. El oxígeno transportado en un volumen dado de sangre (mL/dL) está influido por la presión arterial de oxígeno, la concentración de hemoglobina, así como sus características y el pH. Usualmente la cantidad de oxígeno disuelto es despreciable, pero adquiere cierta relevancia al ser administrado el oxígeno puro en condiciones hiperbáricas. En dichas circunstancias la presión arterial de oxigeno pudiera exceder los 2000 mmHg. Las altas concentraciones de oxigeno reemplazan el nitrógeno en el pulmón, incluso en regiones pobremente ventiladas produciendo un aumento de los elementos reactivos del oxígeno y otros oxidantes perjudiciales. Estos cambios favorecen la aparición de alteraciones a nivel del tejido bronquial y parenquimatoso, con el consecuente desarrollo de atelectasia y disminución de la distensibilidad pulmonar.2,3 En contraposición, la tolerancia a la hipoxemia está determinada no solo por la desaturación sino también por los mecanismos compensadores disponibles, así como la sensibilidad del paciente a esta.3

Según Sánchez y otros, el CO2 tiene una función clave en lo que es el control de la ventilación,3 así como los efectos que tiene sobre las modificaciones que produce al flujo sanguíneo cerebral, el pH y el tono adrenérgico. Los principales efectos de la hipocapnia van a estar en relación con la alcalosis y la disminución de la perfusión cerebral, disminuyendo el pH neuronal y reduciendo el calcio ionizado disponible en el organismo. A su vez la hipercapnia produce un incremento del flujo sanguíneo cerebral debido a la vasodilatación de los mismos y aumento del tono vascular el cual traduce un aumento de la resistencia vascular periférica.

Vera Carrasco,5 en relación a lo planteado anteriormente, considera que se ha hecho frecuente en la práctica clínica la denominada “hipercapnia permisiva” la cual consiste en mantener en pacientes ventilados, una acidosis respiratoria moderada con valores de pH entre 7,10 y 7,20 logrando una disminución en el metabolismo tisular, lo cual produce una mejora en la función del surfactante e impide la nitración de las proteínas. Esta acidosis “controlada” disminuye la liberación del calcio sarcoplasmático, la respiración mitocondrial y la liberación de enzimas que producen productos metabólicos inflamatorios intermedios. Todos estos cambios favorecen el funcionamiento celular adecuado, el control de la respuesta inflamatoria, mejoran la función cardiaca y mantienen la reactivación de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, con una mejora ostensible del proceso de ventilación/perfusión.3

La respuesta ventilatoria ante los cambios de pH es una respuesta rápida y está mediada por los quimiorreceptores de los corpúsculos carotideos y aórticos y del centro respiratorio bulbar. Dichos receptores son sensibles a los cambios de la concentración de H+ del líquido extracelular, de manera que, ante un descenso de pH, el aumento en la concentración de hidrogeniones estimula a los quimiorreceptores. Esto provoca una hiperventilación, aumenta la eliminación de CO2, y disminuye por tanto, la PCO2 arterial. Por el contrario, si el pH se eleva, el descenso de la concentración de hidrogeniones inhibe los quimiorreceptores y provoca un descenso rápido de la ventilación, una reducción de la eliminación de CO2 y por tanto una, elevación de la PCO2 arterial.3

Compensación renal

El metabolismo va a generar una serie de ácidos no volátiles debido a la oxidación de los hidratos de carbono y las grasas. Si la oxidación es completa, da lugar a acido carbónico (CO3H2), y si es incompleta a ácidos orgánicos como el pirúvico, láctico, acetoacetico, betahidroxibutirico, entre otros. Estos ácidos fijos no pueden ser eliminados por el pulmón y es el riñón el principal órgano responsable de su eliminación.2,3

En condiciones normales, la concentración de hidrogeniones del líquido extracelular es baja (de unos 40 nEq/L). A pesar de ello, pequeñas fluctuaciones de esta van a tener repercusiones importantes sobre procesos vitales, debido a que estos son altamente reactivos lo cual le permite unirse a las moléculas cargadas negativamente de otros iones como el sodio y el potasio.3

Debido a lo anterior, existen unos límites relativamente estrechos entre los cuales la concentración de hidrogeniones es compatible con la vida. Dichos valores oscilan entre 16 y 160 nEq/l, lo que equivale a un valor de pH de 6,80 a 7,80.

La llamada amortiguación renal se apoya en tres procesos metabólicos fundamentales:

El más importante es el sistema bicarbonato-acido carbónico, en el cual el CO2 acumulado en la sangre en el interior de la célula del túbulo renal se combina con el H2O, y da lugar a CO3H2, por medio de la anhidrasacarbónica. Este CO3H2, pasa a bicarbonato, y el Hidrogeno (H+) que cede, al pasar a la luz del túbulo renal se intercambia por un ion Na+ el cual se reabsorbe y pasa a la sangre peritubular uniéndose al bicarbonato (CO3H) para formar bicarbonato de sodio (CO3HNa).

Por producción de ácidos “fijos” (principalmente sulfatos y fosfatos) como productos intermedios químicos del metabolismo.

El amoniaco (NH3), que al ser expulsado hacia la orina se combina con un ion H+ y da lugar a NH4, el cual a su vez se une al Cloro y se elimina como cloruro de amonio (CLNH4).

Tanto los riñones como los pulmones desempeñan un importante papel en el mantenimiento del equilibrio ácido-base ya que tienen la facultad de ajustar la tasa de excreción acida para satisfacer las necesidades homeostáticas. Una dieta estándar genera entre 50 y 100 mEq de H+ por día, resultantes del metabolismo de los aminoácidos que contienen sulfuro y la consecuente generación de H2SO4. Estos iones de H+ inicialmente son amortiguados por el HCO3 - y por los buffers celulares y óseos para minimizar el descenso del pH extracelular. Posteriormente, la excreción urinaria restablece el equilibrio ácido-base, eliminando H+ que regenera el bicarbonato perdido en la reacción original de amortiguación.

Los términos acidemia y alcalemia se refieren al pH sanguíneo. Un pH sistémico inferior a 7,35 define la acidemia, y cuando es superior a 7,45 define la alcalemia. Por el contrario, la acidosis y la alcalosis no se refieren al pH sino a los procesos fisiopatológicos o tendencias que favorecen el desarrollo de una acidemia o alcalemia. En esta situación los mecanismos compensadores no son suficientes para mantener el pH dentro de límites aceptables.

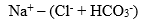

Anión GAP: En las normas cubanas de medicina y de cirugía elaboradas en la década de los años 80 del pasado siglo se mencionaban datos del anión GAP, pero sin mucho énfasis en la necesidad de su conocimiento y manejo para mantener la electroneutralidad del plasma. Esto ha variado por el uso clínico que hacen los intensivistas y anestesiólogos de este dato entre otros especialistas médicos. En él, las cargas positivas (cationes) deben igualar a las cargas negativas (aniones); si no ocurre así, aparece un anión gap cuyo valor normal es de 8 a 16 mEq/l y que se calcula con la siguiente ecuación:2,6,7,8,9

El riñón es el principal órgano implicado en la regulación del equilibrio ácido-base por dos motivos fundamentales:

Es la principal vía de eliminación de la carga ácida metabólica normal y de los metabolitos ácidos patológicos.

Es el órgano responsable de mantener la concentración plasmática de bicarbonato en un valor constante, gracias a su capacidad para reabsorber y generar bicarbonato de modo variable en función del pH de las células tubulares renales.

Por tanto, en una situación de acidosis se producirá un aumento en la excreción de ácidos y se reabsorberá más bicarbonato, mientras que en una situación de alcalosis ocurrirá lo contrario, es decir, se retendrá más ácido y se eliminará más bicarbonato. Por este motivo, el pH urinario va a experimentar cambios, pudiendo oscilar entre 4,5 y 8,2.6

Amortiguadores fisiológicos

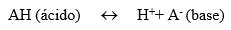

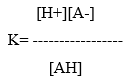

También denominados sistemas tampón o “buffer”. Representan la primera línea de defensa ante los cambios desfavorables de pH debido a la capacidad que tienen para captar o liberar protones de modo inmediato en respuesta a las variaciones de pH que se produzcan. Un sistema tampón es una solución de un ácido débil y su base conjugada:

La constante de disociación del ácido (K) viene expresada como:

¿Qué es el pK de un sistema amortiguador? El valor de pH en el cual el ácido se encuentra disociado en un 50 % se conoce como pK (pK = - log [K]). El pK representa el valor de pH en el que un sistema tampón puede alcanzar su máxima capacidad amortiguadora. Por tanto, cada sistema buffer tendrá un valor de pK característico. Puesto que lo que se pretende es mantener un pH alrededor de 7, serán buenos amortiguadores aquellos sistemas cuyo pK esté próximo a dicho valor. En este sentido, existen dos sistemas fundamentales que cumplen esta condición: los grupos imidazol de los residuos histidina de las proteínas, y el fosfato inorgánico. Sin embargo, como veremos a continuación el sistema más importante implicado en la homeostasis del pH es el amortiguador ácido carbónico/bicarbonato a pesar de tener un pK de 6,1.4,5

Principales amortiguadores del organismo

1. Amortiguador proteína. La proteína intracelular, con sus grupos ionizables, contribuyen de forma importante con el mantenimiento del pH mediante el intercambio de H+ con iones unidos a proteínas que se desplazan al medio extracelular para mantener la neutralidad eléctrica.7 Su poder amortiguador se relaciona con el nivel plasmático adecuado de proteínas, o sea, con el nivel nutricional que posea el individuo. El sistema proteino-plasmático en estas funciones no se agota ni da lugar a nuevos productos, por lo cual, debido a esta doble propiedad, se les considera sustancias anfóteras. Especial mención merecen las propiedades de amortiguación desempeñada por la hemoglobina en este sistema, por lo que tienen una función determinante en el transporte de CO2 tisular hasta su eliminación pulmonar. En el interior del hematíe, el CO2 se va a convertir en acido carbónico que se disocia dando un ion hidrogeno que será tamponado por la hemoglobina y bicarbonato que saldrá fuera del hematíe en intercambio con iones cloro.

2. Amortiguador fosfato. Su acción se produce principalmente a nivel intracelular, debido a que es en este espacio donde se encuentra la mayor concentración de este.

3. Amortiguación ósea. El hueso interviene en la amortiguación de la carga acida captando los iones hidrogeno en exceso, o liberando carbonato directamente al torrente sanguíneo debido a la disolución del hueso mineral. El papel más importante del hueso en la amortiguación ocurre en situaciones de acidosis crónica en la que la parathormona incide de manera importante. Este sistema de amortiguación actúa también produciendo depósitos de carbonato en el hueso.

4. Amortiguador ácido carbónico/bicarbonato: Es el más importante en la regulación de la homeostasia del pH ya que:

Se trata de un sistema que está presente en todos los medios tanto intracelulares como extracelulares. En el medio extracelular la concentración de bicarbonato es elevada (24 mEq).

Es un sistema abierto. La concentración de cada uno de los dos elementos que lo componen son regulables. El CO2 por un sistema de intercambio de gases a nivel pulmonar y el bicarbonato mediante un sistema de intercambio de solutos a nivel renal. Esto hace que la suma de las concentraciones del ácido y de la base no sea constante, lo cual aumenta muchísimo su capacidad amortiguadora.

Para Witham y otros8 ninguno de los sistemas de amortiguación de pH que acabamos de ver es capaz de eliminar del organismo los hidrogeniones en exceso, ya que van a intervenir de forma inmediata minimizando, pero no impidiendo cambios en el pH, lo cual va a inducir posteriores respuestas compensatorias pulmonar y renal.

Trastornos ácido-básicos primarios

Acidosis metabólica: Su respuesta compensadora es la alcalosis respiratoria con un tiempo de respuesta entre 12-24 h.

Acidosis respiratoria: Su respuesta compensadora es la alcalosis metabólica con un tiempo de respuesta aguda de minutos y crónica entre 2-4 días.

Alcalosis metabólica: Su respuesta compensadora es la acidosis respiratoria con un tiempo de respuesta variable.

Alcalosis respiratoria: Su respuesta compensadora es la acidosis metabólica con un tiempo de respuesta agudo de minutos y crónica entre 2-4 días.6

Acidosis metabólica

Consiste en la disminución del pH en sangre arterial por debajo de 7,35, acompañado de repercusión sistémica expresada a través, tanto de síntomas como de signos al examen físico.

Etiología

Causas más frecuentes

1. Acidosis metabólica con anión gap elevado (normoclorémica):6

Insuficiencia renal

Acidosis láctica

Shock

Nutrición parenteral

Alcohol etílico

Acetaldehído

Fenformina

Leucemias y tumores sólidos

SIDA

Cetoacidosis

Diabética

Alcohólica

Ayuno prolongado

Drogas y fármacos

Salicilatos

Metanol

Paraldehído

Etilenglicol

Rabdomiólisis masiva

2. Acidosis metabólica con anión gap normal (hiperclorémica)6,9,10

Cuadro clínico

Las manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica están dadas fundamentalmente a nivel de los siguientes sistemas:

Sistema respiratorio: Se produce una hiperventilación compensadora.

Sistema cardiovascular: Se produce hipotensión, arritmias ventriculares

Sistema nervioso: Las principales alteraciones están dadas por cefalea y un deterioro del nivel de conciencia que va desde la confusión hasta al coma.

Para Sánchez y otros2 y Ruiz y otros,10 las formas crónicas pueden conllevar a un retraso en el crecimiento en los niños y desmineralización ósea en el adulto.

Tratamiento

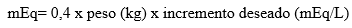

Se basa en corregir la causa de la acidosis (ejemplo, tratamiento y control de la diabetes) y aporte del déficit de bases (aporte de bicarbonato sobre todo si el pH es inferior a 7,2). En todo caso la corrección debe ser lenta, a lo largo de más de 12 h, para evitar complicaciones. Para administración intravenosa, el bicarbonato suele estar disponible en soluciones 1 M (1 mEq/mL) y 1/6 M (17 mEq/100 mL). La cantidad a administrar para lograr un determinado incremento de la concentración de HCO3- puede calcularse aplicando la fórmula:

Los autores coinciden en que para evitar complicaciones derivadas de una rápida alcalinización es preferible administrar solo 1/3 de la cantidad calculada y continuar después en función de los niveles de pH y HCO3-. En situaciones de insuficiencia renal se administrará bicarbonato 1 g tres veces al día cuando descienda el HCO3- de 16 mEq/L.10,11

Alcalosis metabólica

Consiste en el aumento del pH en sangre arterial por encima de 7,45, acompañado de repercusión sistémica expresada a través de síntomas y signos al examen físico.1,9,10

Cuadro clínico

Las manifestaciones más frecuentes son:

1. Síntomas relacionados con la depleción de volumen

2. Tetania secundaria a hipocalcemia

3. Hiperirritabilidad

4. Convulsiones, depresión del SNC y sed

5. Trastornos mentales

6. Depresión respiratoria

7. Cambios ECG semejantes a la hiperkalemia.

Acidosis respiratoria

Consiste en la disminución del pH en sangre arterial por debajo de 7,35, de causa respiratoria principalmente, acompañado de repercusión sistémica, expresada en el cuadro clínico.10,14,15

Etiología

Las causas más frecuentes reportadas están dadas por insuficiente eliminación de CO2 por los pulmones (hipoventilación), a consecuencia de:14,15

Cuadro clínico

Se clasifican:

Dependientes del nivel de PCO2 y de su rapidez de instauración.

Predominan los síntomas neurológicos: visión borrosa, asterixis, cefalea, somnolencia (la llamada narcosis por CO2), confusión y coma.

Ingurgitación de los vasos retinianos y papiledema por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo.

La hipercapnia crónica se asocia a hipertensión pulmonar y corpulmonare.

Tratamiento

Sánchez y otros consideran que el tratamiento de la forma aguda debe dirigirse a la enfermedad causal, y puede ser necesaria la ventilación mecánica en las formas graves y/o acompañadas de hipoxemia. García y otros y Rice M y otros16 son de la opinion que la ventilación asistida ante una hipercapnia crónica está indicada solo si existe un aumento agudo de la PCO2, con la precaución de que la oxigenoterapia puede disminuir o anular el estímulo respiratorio en éstos pacientes.2,10,15,16

Alcalosis respiratoria

Consiste en el aumento del pH en sangre arterial por encima de 7,45, acompañado de repercusión sistémica expresada a través de síntomas y de signos al examen físico.1,2,6,9,10,13

Etiología

Entre las causas más frecuentes que se reportan por los diferentes autores puede señalarse:9,10,13

1. Histeria y llanto prolongado. Estados de ansiedad

2. Intoxicación por salicilatos

3. Insuficiencia hepática

4. Trastornos del control del sistema respiratorio, por parte del SNC

5. Asma

6. Fiebre

7. Ejercicio físico

8. Embolismo pulmonar

9. Uso de respiradores mecánicos

Alteraciones mixtas

Es frecuente observar en un mismo paciente más de una alteración primaria del equilibrio ácido-base, para su identificación es necesario conocer los mecanismos de compensación y tiempos de respuestas. A modo de ejemplos se presentan algunas situaciones:

Alcalosis respiratoria + alcalosis metabólica: en pacientes muy graves pueden coexistir, así como después de vómitos copiosos en embarazadas.

Acidosis metabólica + alcalosis respiratoria: en intoxicación por salicilatos, y en la insuficiencia hepática.

Acidosis metabólica + alcalosis metabólica: en situaciones de acidosis láctica o insuficiencia renal, o tras vómitos abundantes.

Acidosis mixtas: se reconocen por un bicarbonato descendido junto a un anión gap aumentado en menor cuantía, según la opinión de Sánchez y otros2 y Aristizabal y otros.21

Las compensaciones renal y respiratoria desplazan el pH en dirección al rango normal, pero raramente lo alcanzan. Por lo tanto, un pH normal en presencia de modificaciones en la PCO2 y en la concentración plasmática de HCO3- sugiere, inmediatamente, un trastorno mixto. Los trastornos complejos (mixtos) del equilibrio ácido-base se produce con mayor frecuencia cuando coexisten enfermedades renales y pulmonares, cuando los mecanismos compensadores se tornan inoperantes, o cuando se utiliza la ventilación mecánica.

Las alteraciones del equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico resultan un tópico complejo para el que se disponen de múltiples variables. Se requiere acudir, constantemente, a fórmulas que simplifiquen la conducción del tema, el cual además de difícil está asociado al índice de mortalidad en pacientes graves.22,23,24,25,26,27

La incidencia de las alteraciones del equilibrio ácido-base es elevada, sobre todo en pacientes graves. Puede aparecer como un trastorno primario, pero en la mayoría de las ocasiones se producen como complicación de determinadas enfermedades preexistentes. Su aparición conlleva implicaciones pronosticas significativas, por lo que el manejo de los desequilibrios ácido-base debe ser del dominio de todos los profesionales vinculados a la asistencia médica.