Introducción

El estudio de los recursos humanos, en general, y de la población económicamente activa (PEA), en particular, con que cuenta un país o región, así como sus tendencias futuras, ha sido siempre objeto de especial atención de la demografía, dado que se trata de un segmento especial de la población sobre el que recae la función de la producción de todos los bienes y servicios necesarios para la reproducción de la población, y su tamaño en tanto fuerza de trabajo con que se cuenta en un momento dado, repercute de manera decisiva sobre la capacidad productiva en la economía y de la magnitud de la riqueza que se genera.

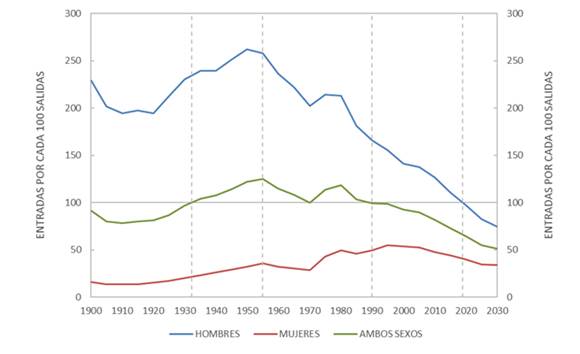

De ahí que su reemplazo en el tiempo, volumen de personas que en ella ingresa a la PEA en relación con las que la abandonan, constituye un conocimiento esencial a la hora de prever la cantidad de personas aptas y calificadas para el trabajo de que se dispondrá para la puesta en práctica de cualquiera que sea la estrategia de desarrollo que se haya diseñado.

En ese sentido, en Cuba también la demografía ha abordado su estudio basada en su interpretación como objeto y sujeto del desarrollo, base gnoseológica del marco conceptual de la interrelación población-desarrollo (Bueno Sánchez, 2003; Brundenius, 1981; CEDEM, 1974; CEDEM, 2009; González Quiñones, 1987; González Quiñones y Ramos, 1995). Por ello, no se trata de repetir el mismo ejercicio que ya hicieran otros autores o colectivos de autores, sino que, partiendo del conocimiento ya acumulado en el tema, lo que se pretende es abordar la dinámica en el tiempo de la población económicamente activa en Cuba a partir de indicadores lo más refinados posible, de tal manera que se contribuya a completar el acervo cognoscitivo de que ya se dispone.

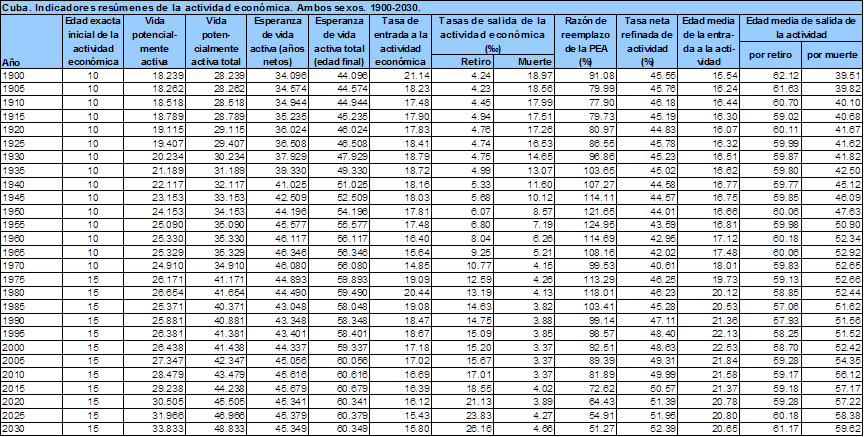

Así entonces, al retomar los hallazgos fundamentales de otros autores, se propone igualmente el uso de los indicadores provenientes de la construcción de tablas de vida activa que, para esta ocasión, se prepararon para años terminados en 0 y 5, para el período 1900-2030 (ver anexo), pudiéndose obtener las tasas netas refinadas de actividad, las edades medias de inicio y salida de la actividad económica tanto para ambos sexos como para cada sexo por separado, las tasas medias anuales de entrada y salida de la actividad económica, las tasas y las razones de reemplazo de la población económicamente activa, así como la vida potencialmente activa y la esperanza de vida activa, respectivamente. Y todo ello con el propósito de intentar responder a la interrogante sobre la capacidad de reemplazo que tiene hoy esa subpoblación.

El punto de partida de las estimaciones que se ofrecerán es la reconstrucción de las tablas de mortalidad construidas para años terminados en 0 y 5, en las que las elaboraciones de otros autores: Álvarez (1961), Mezquita (1970), González Quiñones y Debasa (1970), Dirección de Demografía (JUCEPLAN) (1974), Álvarez y Toirac (1975), Farnós Morejón (1976), González Quiñones y Ramos (1995) y Albizu-Campos (2003), se sistematizaron de tal forma que las nuevas estimaciones reproducen los niveles de las tablas creadas notablemente por Mezquita, Álvarez y Toirac, Farnós y Albizu, así como los niveles quinquenales aportados por González y Ramos en su balance demográfico de 1900-1959.

La novedad, en esta ocasión, fue que las tablas se abrieron hasta la edad de 100 y más, rescatándose el patrón de mortalidad en edades avanzadas, mientras que la apertura por edades simples y el suavizamiento de las probabilidades de muerte se hizo a partir de la aplicación de la metodología de Heligman y Pollard para tales efectos, mediante una ecuación de 8 parámetros (Heligman y Pollard, 1980; Heligman, 1981; Rogers y Gard, 1991), cuya descripción detallada puede encontrarse también en Albizu-Campos (2018), lo que permitió obtener un grado suficiente de comparabilidad metodológica de las tablas para Cuba con aquellas otras elaboradas para poblaciones de otros países.

Las tablas de mortalidad para el período 2015-2030 se obtuvieron del trabajo de elaboración de escenarios demográficos hacia 2030 ya publicado en otras fuentes (Albizu-Campos, 2015), y que se elaboraron siguiendo las mismas pautas metodológicas.

Por otra parte, y es algo que no aparece en la literatura sobre estudios de población económicamente activa para Cuba, para cada uno de los años y utilizando para ellos las tablas de mortalidad ya comentadas, se construyeron tablas de vida activa para cada año terminado en 0 y 5, aprovechando la disponibilidad de información sobre actividad económica de la población cubana, proveniente de cada momento censal en el período 1899-2012, (CEDEM, 1974; CEDEM, 2009; González Quiñones, 1987; ONEI-CEPDE, 2005; ONEI-CEPDE, 2014). De este modo se pudo disponer de los niveles de actividad de la población cubana ―tasas brutas, refinadas y específicas, por edades y sexos―, que fueron complementados con las estimaciones quinquenales ofrecidas por González Quiñones y Ramos (1994), utilizando técnicas reconstructivas y de proyecciones inversas, de series de indicadores demográficos para el período de 1800 a 1990, para obtener los momentos pivotales que permitieron la construcción de una serie completa de tasas refinadas y específicas de actividad, para ambos sexos en su conjunto y para cada uno por separado, que fueron luego utilizadas en la elaboración de las respectivas tablas de vida activa, según la metodología propuesta por Somoza (1969), descrita igualmente por Elizaga (1979, pp. 375-387) y Ortega (1987, pp. 238-245) .

Así, por primera vez pudo ser obtenido todo un conjunto de indicadores refinados de la actividad económica de la población ―como la vida potencialmente activa, la esperanza de vida activa, las tasas netas refinadas de actividad, las tasas medias anuales de entrada, de salida (por retiro y por muerte), así como la tasa y la razón de reemplazo de la PEA en el país― que han permitido verter nueva luz sobre el conocimiento que se tiene de esta variable, así como la dinámica que siguió durante el siglo XX, permitiendo llegar incluso a la obtención de estimaciones robustas para los años más recientes, cubriendo así el período que va desde el año del último censo, 2012, hasta la actualidad.

La población económicamente activa

De 1900 a 1958

La evolución secular de la población económicamente activa en Cuba no puede comprenderse de manera aislada de la evolución de toda la población cubana y de su historia. El inicio del siglo XX sorprendió a la población cubana en plena contracción de su capacidad de crecimiento debido al efecto perverso de la combinación de muy elevados niveles de mortalidad y de fuertes reducciones de la fecundidad durante el período bélico final del siglo XIX por el que atravesó la población, concomitantes con la acción de factores como la devastación de la base económica del país (Le Riverend Brussone, 1974, pp. 551-553); con una reducción en un 80% de la producción azucarera, el colapso higiénico-sanitario y el estallido de varios episodios de epidemias de viruelas y fiebre amarilla (Díaz-Briquets, 1983, p. 173), intensificadas por la reconcentración de la población rural en áreas urbanas, así como por la pérdida de la capacidad alimentaria debido, entre otras cosas, al sacrificio del 90% de todas las cabezas de ganado mayor.

Todo ello condicionó la pérdida de unas 300 000 personas, 287 000 solo entre 1896 y 1898, según Le Riverend (1974, p. 563) y en los cuatro años que duró la contienda, la población se redujo a unos 1 572 797 habitantes hacia 1899, en un proceso en el que diversos autores reconocen que “pocas naciones hasta entonces habían perdido una proporción tan importante de su población en una guerra” (Thomas, 1971, p. 175; Foner, 1972, pp. 379-387; Albizu-Campos, 2014, p. 56).

El efecto sobre la población económicamente activa fue el mismo en el sentido de su fuerte reducción, sobre todo si se toma en cuenta que más de tres cuartas partes de la pérdida de esas 300 000 personas a la que se ha hecho referencia, eran individuos que se encontraban en edades activas, de 10 años y más de edad, que recibían alguna remuneración por trabajar, y que fueron involucrados como combatientes en la contienda de 1895-1898. Una reducción de 13,2% entre los censos de 1861 y 1899, una caída de 690 557 a 599 063 trabajadores remunerados1 (Departamento de la Guerra, 1900, p. 730-735). Y ello solo en la población nativa enumerada, sin contar la pérdida de 62 853 efectivos, también de hombres jóvenes solteros, reportadas por la jefatura del ejército español en el mismo período y las 6 212 muertes registradas por las fuerzas norteamericanas entre marzo de 1898 y junio de 1899 (Thomas, 1971, pp. 405-414; Albizu-Campos, 2014, p. 56).

En ese contexto de depresión económica, la reinserción de la población en edad laboral en la actividad de reconstrucción del país no fue de ninguna manera expedita, dejando marginados grupos importantes de la población, sobre todo los desmovilizados de las actividades bélicas. Al decir de la literatura consultada, quedaron al margen de las actividades económicas, sin tierras, sin bienes, sin ocupación, al punto que jefes militares solicitaron que se les dejara acompañarlos en empresas económicas diversas en la isla, sobre todo como alternativa ante la llegada de importantes contingentes de inmigrantes atraídos por la política económica que favorecía la importación de fuerza de trabajo (Alienes y Urosa, 1949; Le Riverend, 1974, pp. 555-556).

En casi dos terceras partes constituida por migrantes de origen europeo, fundamentalmente de España, su papel en la dinámica de la población y la fuerza de trabajo no solo deriva de su magnitud, sino de sus propias características. De mayor nivel de escolaridad, jugaron un papel decisivo en la modernización sobre todo de las zonas urbanas donde mayoritariamente se asentaron, atraídos por un fuerte nivel de inversión extranjera, principalmente estadounidense, el crecimiento del empleo y del ingreso, la construcción de obras de infraestructura y de salubridad; estos migrantes contribuyeron de forma decisiva a una expansión económica que impulsó y consolidó el ya relativamente avanzado proceso de urbanización en la Isla, así como a una virtual duplicación de la población hacia inicios de la década del treinta (CEDEM-ONE-MINSAP, 1995, pp. 15-19).

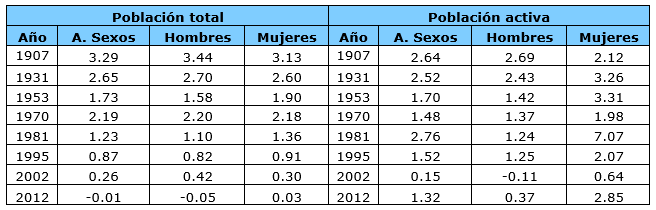

Lo que nos muestra la tabla 1 es la rapidez con que creció la población cubana hasta al menos la primera mitad del siglo, pero sobre todo durante el primer tercio del período, fruto de la influencia que en ese sentido tuviera la fuerte inmigración en las primeras tres décadas. Las tasas de crecimiento, notablemente superiores a 2%, y por encima de 3% hacia 1907, dan cuenta de un aumento del número de habitantes de tipo exponencial, lo que igualmente dio lugar a un rápido incremento de la población activa en esos años.

Tabla 1. Cuba. Crecimiento de la población. 1900-2012

Fuente: Junta Central de Planificación (JUCEPLAN, 1973, p. 22),CEDEM (1974, p. 10),CEE (1985),Hernández Castellón y Herrera León (2009, p. 24)yHernández Castellón y Molina Soto (2009, p. 226).

El impacto de la inmigración también se hizo acompañar de un muy elevado crecimiento natural durante un período posbélico, inmediatamente posterior a 1899, durante el cual se combinaron una rápida caída de los elevados niveles de mortalidad de la época ―la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 380‰, en 1895, a 225‰ en 1900, y a 168‰ en 1930― (Albizu-Campos, 2014, pp. 65-68) y una elevada tasa global de fecundidad, de poco menos de 6, que acusó incluso un ligero baby-boom de posguerra, que ascendió de 5,95 a 6,1 hijos por mujer entre 1900 y 1910 (CEDEM-ONE-MINSAP, 1995, p. 15), y que años más tarde comenzaría un inusitado proceso de reducción acelerada.

Lo más notable es el sostenido incremento de las tasas de crecimiento de la población económicamente activa (PEA) femenina, que se mantiene hasta 1953, contrario a lo que ocurre con los hombres, en los que el ritmo de crecimiento de la PEA es decreciente, incluso hasta la actualidad, con un período de reducción neta entre 1995 y 2002. En ellas, la tasa de crecimiento es siempre superior a la de los hombres y, al menos hasta 1953, es sistemáticamente superior al ritmo de crecimiento de la población, tanto total como activa. En todo caso, y como destacan otros autores, el crecimiento de la población activa fue negativo en períodos de crisis, pareciendo además mostrar cierta selectividad favorecedora con relación a los hombres cuando la oferta de empleo se contraía (CEDEM, 1974, p. 175).

Aun así, téngase en cuenta que en el Censo de 1953 el número de personas activas, sobre todo hombres, podría estar sobrestimado debido al hecho de que fue levantado a inicios de la zafra azucarera, cuando aumentaba el nivel de actividad económica de la población y muchos braceros estacionales en las zonas rurales pudieron declararse activos, cuando de hecho permanecían al margen de la economía formal en el resto del año, o tiempo muerto, para decirlo en los términos “azucareros” del momento. En todo caso, ya para esa fecha, la población activa alcanzaba 2 017 458 personas, de ella 1 670 012 hombres y 347 446 mujeres.

Hay que señalar que la expansión económica experimentada por el país entre 1903 y 1958 fue un factor decisivamente contribuyente al aumento de la población trabajadora. Las inversiones de capital extranjero, fundamentalmente norteamericano, ya ascendían a 108 millones de dólares en todos los sectores en 1903 (Hernández Castellón, 1986, pp. 77-78). En 1911 las inversiones alcanzaban un total de 205 millones de dólares, con una proporción dedicada a los servicios públicos semejante a la observada en 1903, mientras que ya en esa fecha, las inversiones en el sector azucarero -el sector fundamental- equivalía a 25 millones y la dedicada a infraestructura de transporte y comunicaciones ascendía a 12. En virtud del Tratado de Reciprocidad Comercial firmado entre los Estados Unidos y Cuba, la isla, entre 1902 y 1911, ya importaba valores equivalentes a 428,4 millones de pesos, dólares equivalentes (Albizu-Campos, 2014, pp. 66-74).

De 1912 a 1926 el nivel de las importaciones desde los Estados Unidos se había elevado a 2 641,3 millones de pesos y en 1928 las inversiones norteamericanas, solo en ese año, fueron de 1 505 millones de pesos, mientras que las inversiones adicionales acumuladas, hacia 1929, de reconstrucción de las industrias niquelífera y azucarera, alcanzaron los 800 millones de dólares de la época y desde 1930, funcionaban 65 nuevas fábricas de azúcar. Las inversiones norteamericanas, solo en el período 1946-1958, ascendieron a aproximadamente 400 millones de dólares que se concentraron en las industrias fundamentales de entonces: la industria azucarera en primer lugar y en la minería en menor cuantía, elevaron a 173 el número de ingenios azucareros, de los cuales 161 molieron en 1948, de ellos 66 propiedad de cubanos y 59 de norteamericanos (Le Riverend, 1974, p. 579).

En todo caso, la dinámica, tanto de la población total como activa, durante la primera mitad del siglo, marca un punto culminante de la capacidad multiplicativa de la población cubana. El aporte fundamental de la inmigración, principalmente de hombres jóvenes solteros, de origen europeo, mejor escolarizados, afectó incluso la composición étnica de la población. Ello, unido al aporte del crecimiento natural resultante de la elevada natalidad de la época, conformó una oferta creciente de fuerza de trabajo de la que dispuso el crecimiento económico de la época, en virtud de las fuertes inversiones directas en las industrias líderes en la economía, como ya se comentara con anterioridad, con su consecuente impacto en el empleo (Vivó, 1950), en los ingresos de la población y en la consolidación de la propensión al consumo y no al ahorro, sobre todo en las zonas urbanas (Alienes y Urosa, 1950, pp. 257-268); y todo ello en un contexto de unificación del sistema de circulación monetaria sobre la base de la circulación de dos monedas: el dólar americano y el peso cubano (Le Riverend, 1974, pág. 558).

De 1959 a 1989

Así entonces, se abre un período de tendencias en sentido diverso en el crecimiento, tanto de la población en su conjunto como de la población económicamente activa. Se trata, en un primer momento, del mayor proceso de rejuvenecimiento de la población cubana debido al efecto de baby-boom ocurrido entre 1957 y 1963, cuando alcanza su cúspide, y 1978, cuando se extingue definitivamente y la fecundidad se sitúa por debajo del nivel de reemplazo. A ello habría que agregar el efecto rejuvenecedor que tuvo el descenso de la mortalidad general, y específicamente en las primeras edades, de la primera mitad del siglo, en las que se produjeron los mayores avances, situándose el país en una etapa avanzada de la transición epidemiológica y de mortalidad, con niveles comparables a los de Europa meridional, notablemente Italia y España (CEDEM-ONE-MINSAP, 1995, p. 18) y a la cabeza de la región latinoamericana (Albizu-Campos, 2014, p. 78).

Véase el impacto del baby-boom en la población total (tabla 1) a través del salto experimentado por la tasa de crecimiento de la población total hacia 1970, cuando se supera el 2% de crecimiento medio anual, lo que no ocurría desde el primer tercio del siglo. Y ello tuvo su reflejo posterior, hacia 1981, en el incremento igualmente explosivo de la población económicamente activa.

Pero lo que más llama la atención es, sin dudas, el crecimiento experimentado por la población activa femenina, que llegara a ser algo superior a 7%, dando cuenta del impacto de la dinámica económica del país y de las transformaciones sociales del período sobre el estatus femenino de la época en las que el enfoque de reducción de las desigualdades como máxima prioridad se apoyara en la promoción de la condición de la mujer como pivote y eje articulador de los cambios que tuvieron lugar y cuya expresión fundamental, aunque no exclusiva, fue sin duda en el escenario rural (CEDEM-ONE-MINSAP, 1995, p. 38). En lo que se ha llamado una “revolución dentro de la revolución” (Hernández Castellón y Molina Soto, 2009, p. 226), ya las mujeres en ese entonces representaban casi una quinta parte de toda la población activa de ambos sexos (CEDEM, 1974, p. 177), lo que ya era inédito en la historia del país.

Partiendo de la información proveniente del Anuario Demográfico de Cuba 2017 (CEPDE, 2018, p. 118), de 1970 (preámbulo del inicio del bono demográfico) a 2015, el efecto sobre los recursos laborales da cuenta de un saldo migratorio externo neto acumulado de -931 465 personas para todo ese período. Mientras que las salidas netas de productores (15-64 años) alcanzaron las -693 297 personas, unas tres cuartas partes del número total de salidas del país.

Solo entre 1977 y 1995 las salidas netas de esta subpoblación alcanzaron en total -265 693, mientras que, durante la fase aguda del Período Especial, de 1990 a 1995, fueron -76 355, que incluyen a aquellos que salieron del país durante el evento conocido como Crisis de los Balseros en 1994, documentado por otros autores (Aja y Milán, 1996). Y de todos ellos, 15% eran universitarios, contra un 8% en la población total (Díaz y Torres, 2012, p. 30).

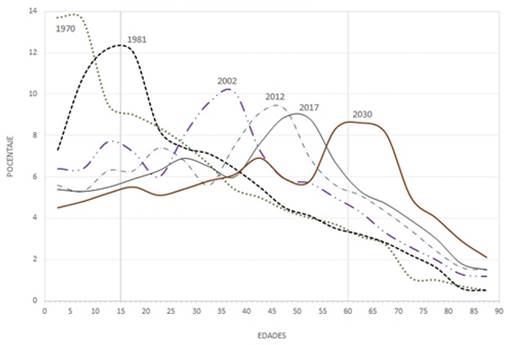

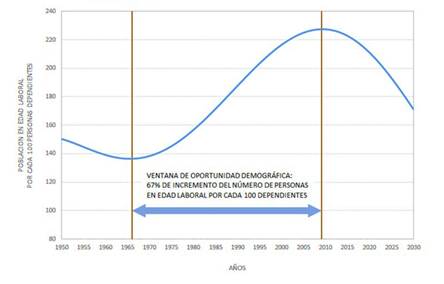

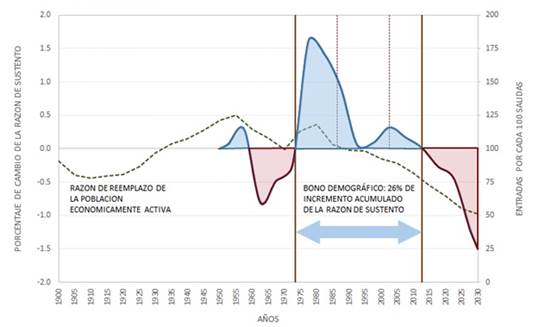

Las caídas ulteriores del crecimiento, tanto de la población, como de la población económicamente activa, constituyen el efecto del descenso acelerado de la fecundidad, cuyo nivel se sitúa definitivamente por debajo del reemplazo a partir de 1978, combinado con el hecho de que los grandes contingentes de personas arribantes a la edad laboral, provenientes de las cohortes del baby-boom, ya habían hecho su incorporación entre 1981 y 1985 y la entrada de cada vez menos personas a la actividad económica. Mientras, se da inicio a un período de “ventana de oportunidad demográfica”, en tanto todavía hoy se encuentran en las edades económicas fundamentales los sobrevivientes de las cohortes más numerosas alguna vez nacidas en la Isla (Albizu-Campos, 2019a, pp. 3-4) (figura 1).

Fuente: Estimaciones del autor a partir deAlbizu-Campos (2015),CEPDE-ONE (2016),INSIE (1971,1982),CEPDE-ONE (2003,2013,2018).

Fuente: Estimaciones del autor a partir deAlbizu-Campos (2015),CEPDE-ONE (2016),INSIE (1971,1982),CEPDE-ONE (2003,2013,2018).Figura 1 Cuba. Evolución de la estructura de edades. 1970, 1981, 2002, 2012, 2017, 2030

La alta proporción de población que en 1970 contaba menos de 15 años, como resultado del elevado número de nacimientos ocurridos durante el baby-boom, en su intervalo de expansión entre 1957-1960, redujo a 85 el número de dependientes por cada 100 productores cuando en la década de los ochenta entraran en las edades activas las cohortes del baby-boom.

A partir de 1981 comenzó un declive sistemático de ese indicador hasta la cifra de 54-55 dependientes en el intervalo entre los censos de 2002 y 2012, con lo cual se verifica la apertura de un período de más de cuatro décadas de oportunidad demográfica para la economía, en términos de disponibilidad de recursos laborales, de 1966 a 2009, con la incorporación de grandes cantidades de personas a las edades económicamente activas. En este período la razón de soporte pasó de 136 a casi 230 personas en edad laboral (15-64 años) por cada 100 fuera de ellas, incluso en presencia de un descenso de la fecundidad, que registró valores mínimos históricos en 1996 y 2006. Aun así, hacia 1990 el país contaba con una población activa de 4 189 119 de personas, de las cuales 2 777 429 (66%) eran hombres y 1 411 690 (34%) mujeres. El número de hombres activos se había multiplicado algo menos de 1,7 veces, mientras que las mujeres activas lo habían hecho en casi 4,1 veces.

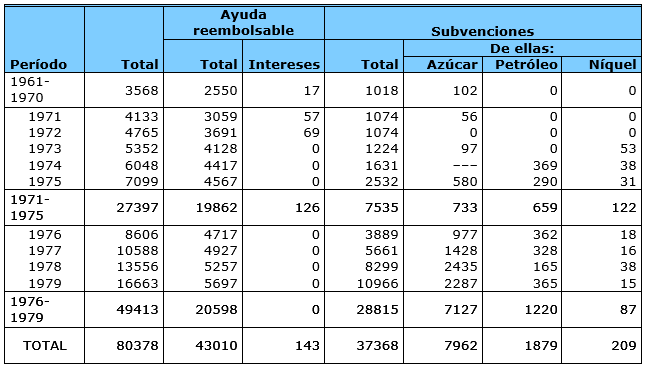

Y este aumento de la población activa no puede entenderse solo a la luz de la inercia demográfica impuesta por la dinámica de la población. Ella se contextualiza en un período de expansión de los sectores productivos. Solo en el quinquenio 1965-1970, a precios corrientes, el monto total de las inversiones alcanzó 5 249 millones de pesos, de los cuales algo más del 84% se destinó a inversiones productivas, poco menos de 4 428 millones de pesos, mientras que al sector agrario se destinaron 2 102 millones de pesos de todo lo invertido en el país.

El ritmo inversionista se reforzó en los años subsiguientes, en tanto en 1971-1975 se superaron los 7 500 millones de pesos, mientras que, en el quinquenio siguiente, 1976-1979, ya era de alrededor de 10 600 millones de pesos, y en la década que le siguió, 1981-1989 fue de poco menos de 36 900 millones de pesos. Y si bien no se lograron alcanzar todos los objetivos de la estrategia de desarrollo del período, notablemente el referido al aprovechamiento óptimo de los recursos laborales y la fuerza de trabajo, ello por sí solo da cuenta del impacto generado en la ampliación y diversificación del empleo en el país (Pérez Villanueva, 2010, p. 6).

Y otro tanto podría decirse de la contribución de la inversión extranjera durante esa etapa (tabla 2). Entre ayuda reembolsable y subvenciones, el país recibió más de 80 000 millones de dólares, lo que sin dudas fue un factor que contribuyó de forma decisiva a cambiar completamente la fisonomía económica del país (Albizu-Campos, 2002, pp. 168-170; Gilbert, 1982, pp. 109-111) y coadyuvó a que el incremento de la población activa, en su conjunto, fuera de casi 2,8%, mientras que en el sexo femenino sobrepasara 7%, según lo registrado en el Censo de Población y Viviendas de 1981 (República de Cuba, 1983).

Tabla 2 Asistencia económica soviética a Cuba. 1961-1970, 1971-1979. Millones de dólares

Fuente:Gilbert (1982, p. 110, tabla VII),Albizu-Campos (2002, p. 169).

De 1990 hasta hoy

La brusca crisis económica de la primera mitad de la década del noventa, en la que la desaparición de los mercados internacionales provocó un fuerte deterioro del monto del intercambio comercial y el comercio exterior en el país, tuvo una gran repercusión para la economía, pues en el marco económico singular que había sido el campo socialista hasta el final de los años ochenta, se concentraba el 80% de todo el consumo externo de la Isla, lo cual condicionó la ulterior contracción económica experimentada durante ese período y sus consecuencias en materia de reducción del empleo en el país (Marquetti, 1996, p. 4; Albizu-Campos, 2014, p. 129).

No es necesario abundar en este espacio sobre todo lo ocurrido en materia económica en el país. Baste decir que la amplitud del desgaste económico experimentado y el impacto que ello tuvo en la contracción del empleo, las condiciones de vida y alimentación, de higiene, de salud y de vida, en general, afectó a la mayor parte de la población, haciendo retroceder así los avances logrados en materia de esperanza de vida de casi toda la población, tanto en su extensión como en la calidad de la supervivencia (Albizu-Campos, 2014, pp. 129-142). Otros autores, del Centro de Estudios de la Economía Cubana y de otras instituciones, produjeron una extensa y documentada bibliografía que da cuenta de todo lo acontecido esos años de crisis (Pérez Villanueva, 1998) y de las reformas que se sucedieron (Álvarez y Mattar, 2004; CEPAL, 1997).

Por otro lado, un análisis extenso del impacto de la crisis sobre las condiciones económicas de la población en la década del noventa puede encontrarse en Alfonso (1996) y en Roque Cabello (1996).

Así, una de las medidas más importantes tomadas en 1993 fue el saneamiento de las finanzas internas, y la reducción del déficit fiscal respecto al producto interno bruto iniciado en 1994 que, enfocada hacia la disminución del exceso de gastos, también repercutió en el cierre de instalaciones y en la eliminación del exceso de trabajadores y de puestos de trabajos en las empresas paralizadas, por medio de un proceso de redimensionamiento de las capacidades existentes (Pérez Villanueva, 2010, p. 17), lo que además se hizo acompañar de una extensa reforma del sistema de precios que condicionó una brusca caída de la capacidad adquisitiva de los ingresos personales, condicionada por un fuerte incremento de los precios, en el marco de la implementación de las medidas de saneamiento financiero, y absorbió cualquier mejoría del salario nominal (Alfonso, 1994, pp. 1-6).

En ese contexto, lo que muestran los datos es una fuerte caída del ritmo de incremento de la población económicamente activa, tanto en uno como en otro sexo, comenzando a registrarse reducciones en el monto total de esa población, notablemente en la masculina (-0,11%, 1995-2002), y aunque hacia 2012 muestra cierta recuperación, esta comienza a dar cuenta de la pérdida de la capacidad de reemplazo, desde 1990 hasta hoy, de dicha subpoblación.

Ya hacia el año del último censo, 2012, el tamaño total de la población activa ascendía a 5 035 102, de los cuales 2 967 569 eran hombres, lo que significó un incremento de 0,37% con relación al censo anterior, en el que se había registrado la reducción antes comentada. Por su parte, el número de mujeres activas se situaba por primera vez por encima de 2 millones (2 067 533), lo que representaba un incremento de casi 2,9%, dando cuenta de las potencialidades existentes en materia de incremento de su participación.

Sin embargo, si se realiza hoy un ejercicio de estimación sobre las posibilidades de incremento de la población económicamente activa en Cuba, habría que acomodar la noción de la consolidación en el país de un proceso de reducción de esa subpoblación. En total, hacia 2015, se habría descendido a un monto total de menos de 5 millones de activos (4 917 858), una reducción de poco más de 2,3% ―o lo que es lo mismo, una pérdida de 117 244 activos―, con relación a lo observado en 2012. Por su parte los hombres activos habrían alcanzado 2 989 383, un 0,74% de incremento, es decir una ganancia de solo 21 814 efectivos, mientras que las mujeres habrían sido instrumentales en la reducción de la PEA, habiendo caído a 1 928 475, que en términos relativos representa un descenso de algo más de 6,7%, una reducción de 139 058 activas.

Ello podría ser el resultado del efecto combinado de la acción de todo un conjunto de factores, entre los que se destacan la caída sistemática de la actividad de la población y los procesos migratorios conducidos por la población de 15 a 64 años, en los dos sexos. Así, la declinación del nivel de actividad, particularmente de los jóvenes, parece haber sido un elemento fundamental en el desaprovechamiento del capital humano disponible en el país. Las reducciones fueron más importantes en las edades de 20 a 45 años, si bien el deterioro de la participación en la actividad económica parece haber sido generalizado y sostenido en el tiempo, toda vez que este retroceso abarcaría un importante lapso, remontándose al menos a la primera mitad de la década de 1980. Y aun cuando no se posee información suficiente sobre los años 1990-1995, la fuerte contracción de la ocupación ―una tasa de desempleo de 7,9% hacia 1995―, la del empleo industrial, así como la expansión de la informalidad de la época (Pérez Villanueva, 2009), hacen suponer que el nivel de actividad fue aún menor en esos años.

El promedio de vida activa de las mujeres cubanas disminuye rápidamente a medida que avanza la edad (a partir de los 30 años) y una razón plausible tiene que ver con su salida prematura del mercado de trabajo para dedicarse al cuidado de otras personas, notablemente de personas de edad avanzada, en la medida en que deben suplir la insuficiencia institucional en esa actividad (Rodríguez Gómez, Albizu-Campos y Alfonso de Armas, 2017, p. 10). Por otro lado, los censos revelan que entre 2002 y 2012, el número de mujeres ocupadas en quehaceres del hogar disminuyó en casi 10%, cayendo a 1 698 325, mientras que las amas de casa con instrucción media superior y superior pasaron de 408 314 a 648 783, de 22% a 38% del total de mujeres en esa actividad, aptas y fuera de un mercado de trabajo en el que, al parecer, no hallan una oferta de empleo ajustada a su calificación, o en el que sencillamente no encuentran empleo.

Por su parte, la migración registró un importante saldo externo neto negativo que, entre 1996 y 2012, pasó de -20 552 a -46 662 salidas netas hacia el exterior, según lo publicado por el Anuario Demográfico de Cuba en ese período a partir de las fuentes estándares existentes en el país. Sin embargo, para 2013 y 2014, la entrada en vigor de la nueva Resolución migratoria de 2013, condicionó la publicación de saldos migratorios externos positivos, que daban la medida de un cambio en el signo de las migraciones en Cuba, y de algo más de -24 684 en 2015, -17 251 en 2016 y -26 194 en 2017, en franca contraposición con lo históricamente observado hasta 2012, y publicado en los Anuarios Demográficos del país, e incluso con lo que se ha estimado de dicho comportamiento, considerando las fuentes de datos de países receptores. Súmese a ello el hecho de que dentro de la emigración cubana se ha producido un proceso de feminización que se cifra en alrededor de 117 mujeres por cada 100 hombres (Albizu-Campos, 2015, p. 11).

Los datos de CEPDE (2018) ubican una pérdida absoluta de población, en 1970-2015, de 931 465 trabajadores efectivos (15-64 años), durante el tiempo en que el bono demográfico, incremento de la razón de sustento económico, estuvo presente. Las salidas netas de productores alcanzaron las -693 297 personas, 76,7% del total de salidas en 1973-2012. Solo durante la fase de contracción inicial del bono de 1977 hasta el momento de su virtual extinción en 1995, las salidas netas de esta subpoblación alcanzaron en total -265 695 personas, mientras que durante la fase aguda del Período Especial, de 1990 a 1995, fueron -76 355, que incluyen a aquellos que salieron del país durante el evento conocido como Crisis de los Balseros en 1994, documentado por otros autores (Aja y Milán, 1996). Y de todos ellos, 15% son universitarios, contra un 8% de la población total (Díaz y Torres, 2012, p. 30). Y estos valores podrían ser mayores a la luz de las oscilaciones que se han producido en las estimaciones, justamente por las variaciones que la Resolución migratoria de 2013 introdujo en la medición de la emigración.

En todo caso, podría afirmarse que la población económicamente activa ha comenzado un proceso de declinación en su número, y aunque en la actualidad es gradual y lento, también es sostenido y podría acentuarse con el transcurso del tiempo, al menos en el futuro próximo, si no cambiaran el nivel y el patrón de actividad de la población.

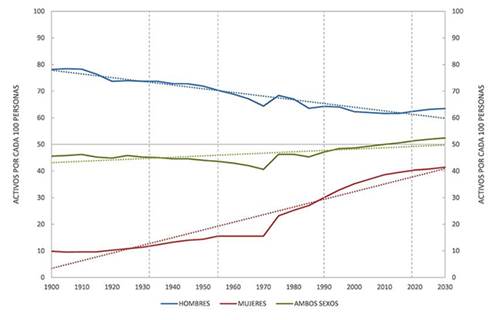

La evolución del nivel de actividad económica

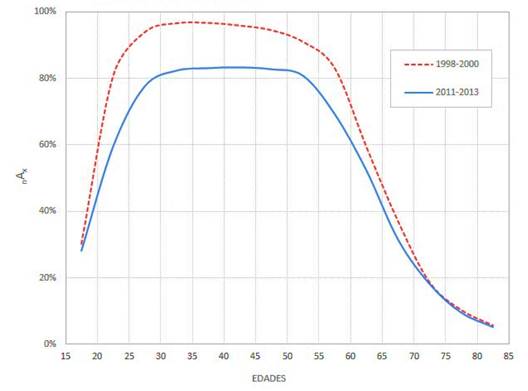

Las tasas netas refinadas de actividad económica (provenientes de tablas de vida activa) revelan una evolución secular de sentido diverso desde 1900. Calculadas como el cociente del tiempo vivido en actividad y el tiempo vivido total por una generación entre dos edades exactas sucesivas, dan cuenta del efecto combinado del patrón de mortalidad y de incorporación productiva de la población en un momento dado. Así, el aprovechamiento de la fuerza de trabajo en el país, notablemente la masculina, durante el siglo XX, dio muestras de adentrarse en un proceso secular de declinación gradual que incluso se mantiene hasta la actualidad (figura 2).

Luego de un decenio de incremento del nivel de actividad entre 1900 y 1910, notablemente vinculado al proceso de reconstrucción del país después de finalizada la última guerra de independencia, aunque como ya se comentara antes, la incorporación de la población en edad laboral al boom de las actividades económicas durante la reconstrucción, no fue siempre de manera expedita. Aun así, la actividad masculina se situaría en 78,2%-78,4% en aquel período.

A partir de ese momento comienza un descenso sostenido hasta 1919, momento a partir del cual se produce un leve incremento y estabilización que se prolonga hasta mediados de la década de 1940, lo que efectivamente da cuenta de un claro correlato con los ciclos económicos de la época, fuertemente ligados los períodos de boom de las actividades productivas y el comercio que siguieron a las dos contiendas mundiales, en los cuales se benefició la participación del país en los mercados internacionales, sobre todo por las exportaciones de azúcar y níquel.

Desde ese momento y hasta 1970, cuando se alcanza un primer mínimo histórico en el nivel de actividad masculina ―una tasa neta refinada de actividad de 64,4%―, su descenso es sostenido, con una aceleración cierta de ese descenso entre 1960 y 1970. Algunos autores han vinculado este fenómeno al aumento expansivo de la natalidad durante ese período y el consiguiente descenso de la participación de la actividad en las edades marginales (CEDEM, 1974, p. 177), marcadamente de los grupos de 10-14 y 15-19 años. Sin embargo, ello no explica el descenso del indicador utilizado en este trabajo, exento de la influencia distorsionadora de los cambios en la estructura de edades de la población.

Entonces sería más plausible argumentar que el descenso se produce en virtud de una agudización en el desaprovechamiento de la oferta de empleo de la población, fenómeno que se hace más evidente en el período 1960-1970, cuando a pesar de la reducción generalizada de la mortalidad en el país (Hollerbach, 1979) ―que provocó una clara disminución del número de salidas de la actividad por defunciones―, la acentuación de la caída del nivel de actividad económica podría también estar vinculada a los reajustes del modelo económico-productivo ocurridos en el país durante esos años y “la solución de las urgencias asociadas a la sobrevivencia del proceso revolucionario, y a los cambios políticos y sociales que se requerían para (…)” [implementar una nueva] “(…) estrategia de desarrollo” (Pérez Villanueva, 2010, p. 3).

Aparece entonces un incremento importante de la actividad masculina entre 1975-1980, la tasa neta refinada alcanza 68,4%y 67,1% respectivamente, niveles moderados bajos en el contexto internacional, aunque se trata de una evolución que tuvo una clara relación con el boom del proceso inversionista de la época. Al decir de otro autor (Torres, 2010, p. 69), “en este contexto se emprende a partir de la segunda mitad de la década del setenta un programa de industrialización enmarcado dentro de un plan a largo plazo sustentado en el apoyo externo proveniente de los países del CAME, (…) condiciones que hicieron posible el gran volumen de acumulación y que (…) desaparecieron bruscamente a partir de 1990”.

Y ese ciclo normalmente se considera que se cierra durante la primera mitad de la década de 1990, pero en realidad parece haber comenzado antes, hacia 1985, cuando se observa por primera vez una reducción del producto social global (Díaz Vázquez, 2010, p. 33; Togores, 1999, p. 10), y su estancamiento ulterior entre 1986 y 1988 ―solo un 0,5% de incremento―, a partir de la acumulación de “serios problemas en la economía, tales como la planificación deficiente (metodología y procedimientos obsoletos, desatención a las categorías financieras, falta de integridad y consistencia), la generalización de los estímulos positivos, la proliferación del burocratismo, los precios ajenos a la oferta y la demanda, deficiencias en la normación de la producción y, sobre todo, la incapacidad de generar mayores exportaciones (en términos de cantidad y diversidad)” y que se combinaron con otros factores adversos en el sector externo, “como el aumento de las tasas de interés que se debían pagar por la creciente deuda cubana, la baja posterior de los precios del azúcar, y los efectos de la crisis económica internacional de principios de los años ochenta en una economía tan abierta al exterior” (Pérez Villanueva, 2010, p. 12).

Es un año en el que también se registró un claro descenso de la esperanza de vida al nacer, resultado del deterioro de las condiciones de supervivencia de la población entre 1983 y 1985, fundamentalmente de la población masculina entre 15 y 59 años, en las que las pérdidas fueron significativas y cubrieron casi todo el ciclo económico de vida (Albizu-Campos, 2014, p. 97), que se tradujo en un aumento de las salidas de la actividad económica por muerte desde ese año hasta finales de la década. Para ese entonces, el nivel de actividad de la población masculina descendía a un nuevo mínimo histórico, una tasa neta refinada de solo 63,6%.

Luego, ya en plena crisis del llamado Período Especial, con su consecuente crisis del empleo, la tasa neta refinada de actividad masculina se estabilizaría en 1990 y 1995, en niveles de 64,3% y 64,1%, respectivamente. Sin embargo, estas estimaciones para años quinquenales enmascaran, para los años intermedios, la fuerte contracción de la ocupación, en general, y del empleo industrial, en particular, con el consiguiente aumento de la informalidad que, como se comentara con anterioridad, la falta de información impide medir correctamente, lo cual hace suponer que el nivel de actividad masculina fuera significativamente inferior.

CEPAL estimaría que el "desempleo equivalente" (subutilización de la mano de obra, subempleo o desempleo oculto) aumentó de 7,9% a 34% en 1989-1993, luego disminuyó a 25% en 1998. El desempleo visible creció de 6,2% en 1993 a 7,9% en 1995 y luego descendió a 6,6% en 1998. Combinando ambos, el total saltó de 15,7% a 40% en 1995 y luego bajó, pero aún era 31,7% en 1998, superior a la tasa de 30,2% antes de 1959 (Mesa-Lago, 2002, p. 472; Mesa-Lago, 2012, p. 108).

Hacia 2007 diversos autores, sistematizando la información proveniente de variadas fuentes oficiales, daban cuenta de 210 797 personas en edad laboral, 4,3% de la población económicamente activa, sin interés ni motivación para trabajar (Ortíz, Gusel y otros, 2007, 27 de noviembre). Al inicio de 2008 se estimaron 300 000 personas “desvinculadas al trabajo”, 6% de la PEA que se combinaría con la tasa oficial de desocupación de 1,6%; 20% de la población en edad laboral no trabajaba en La Habana; 45% de ellos buscaba trabajo, pero no aceptaban puestos estatales; mientras 17% de los graduados de la enseñanza técnica en 2007 no ocupó los puestos de trabajo en la ubicación laboral ofrecida, yendo a la búsqueda de un empleo por cuenta propia, informal (Díaz Briquets, 2011; Granma, 2008, 9 de marzo; Granma, 2008, 21 de marzo; Mesa-Lago, 2012, p. 109; Monreal, 2009; Togores, 1999; pp. 82-112).

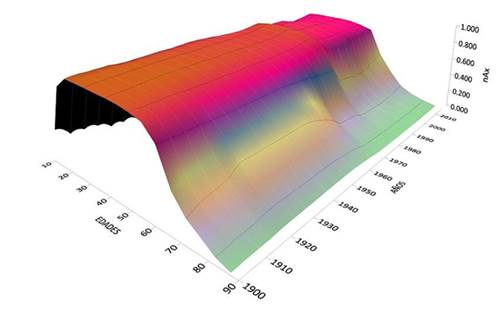

Así, el deterioro acumulado en el sexo masculino se acentuaría y la tasa de actividad declinaría a 62,3% en 2000, 61,92% en 2005 ―notablemente inferior a Argentina (74), Brasil (83), Chile (74), Costa Rica (80) y Uruguay (75) (Hernández Castellón y Molina Soto, 2009, p. 229)― y 61,61% en 2010, como resultado del proceso de reestructuración del empleo y su consecuencia en materia de pérdida de puestos de trabajo, a pesar de los esfuerzos de reubicación de la fuerza laboral en aras de su preservación (Álvarez y Mattar, 2004, p. 190) (figura 3).

Lo que muestra la figura 3 son tres rasgos fundamentales. En primer lugar y en términos generales, el descenso del nivel de actividad económica en los hombres cubre todas las edades. La excepción puede constituirla el grupo de 70-74 años, que muestra un incremento de su tasa en el período 1900-1950, para comenzar a disminuir a partir de esa fecha. En segundo lugar, el estrechamiento de la cúspide de la actividad económica hacia 2015, en el sentido de que a inicios de siglo era muy dilatada y alcanzaba edades como 60-64 años y con un máximo que pasa del grupo de 30-34 en el período 1900-1920, con valores de 98,7%-99,4%, y que se traslada al grupo de edades de 40-44 años desde 1925 y donde se mantiene en la actualidad, cayendo de 98,7% a 82,6%, una caída de algo más de 16,3%. Y, en tercer lugar, el significativo descenso de la actividad en las edades marginales, antes de los 15 años y después de los 60, que solo entre 1953 y 1970 se redujeron casi a la mitad.

En ello concomitaron las legislaciones que retardaron el inicio de la edad legal de incorporación a la actividad económica hasta alcanzar los 17 años, la prolongación de los ciclos educativos y la obligatoriedad de la escolarización hasta noveno grado, así como fijar la edad de retiro primero a los 60 años y luego de la última reforma, a los 65.

Las tablas de vida activa masculina revelan que la edad media de entrada a la actividad económica en los hombres entonces pasó de los 15 años en 1900 a 21,2 años en 2015, en un proceso secular y sostenido de incremento, mientras que la edad promedio de salida en 2015 era de 62,5 años, después de haberse incrementado desde la década de 1980, cuando era de algo más de 60 años.

Finalmente, no sería hasta 2015 cuando se comienza a percibir un muy discreto mejoramiento en el nivel de actividad de la población masculina, en la medida en que la tasa neta refinada de actividad fuera de 61,7%, mientras que las estimaciones dan cuenta de un aumento hasta 62,5% hacia 2020, si es que esa recuperación se consolida y continúa en el tiempo, corroborando el nivel proyectado de la tasa de 63,5%, que se alcanzaría en 2030, pero que aun así se encontraría por debajo del nivel de 1985, lo que da la medida del esfuerzo que tiene el país por delante en términos de mejora del aprovechamiento de los recursos laborales y de la actividad económica de la población masculina, quien representa dos tercios de la fuerza de trabajo total.

La actividad económica femenina

En sentido contrario, la dinámica de la actividad femenina da muestra de un crecimiento sostenido, al menos entre 1900 y 1955, aunque en niveles poco significativos, pues su tasa neta refinada de actividad pasó de ser solo 9,8% en 1900 a poco menos de 15,5% en 1955, 8 veces y 5 veces menos, respectivamente, que el nivel de los hombres en esos años. Debido a las condiciones de la época, es plausible considerar que tales niveles de actividad femenina se debieran posiblemente a la combinación de factores adversos, tales como aquellos asociados a la discriminación laboral y al rechazo de la actividad femenina fuera del ámbito doméstico, tanto por parte de los empleadores como de la población masculina en general; la falta de ocupaciones y de oferta de empleo especialmente dirigidos a las mujeres; las adversas condiciones de competencia dentro del mercado laboral formal; así como el predominio de cultura patriarcal, haciendo que las mujeres fueran poco competitivas y estuvieran constreñidas al ejercicio de ciertas ocupaciones como el empleo doméstico, las actividades secretariales o aquellas asociadas a la implementación de ciertas tecnologías, como la telefonía, entre otras (CEDEM, 1974, pp. 177-178).

La tasa neta refinada de actividad femenina se estabiliza durante el período 1960-1970, quedando en 15,5%. Contrariamente a lo ocurrido en los hombres, esta estabilidad en los niveles más elevados de actividad femenina conocidos hasta ese entonces respondió a la nueva condición adquirida por la mujer cubana en esos años como pivote de las transformaciones promovidas en la sociedad. Se abrieron mayores y mejores oportunidades de empleo, acceso a círculos infantiles para la incorporación de las madres, movilización masiva de mujeres para la Campaña de Alfabetización y el programa de becas de estudio que le siguió, campañas y programas continuos de vacunación, así como en tareas de atención a la salud, mientras de forma paralela una proporción creciente de mujeres vinculó su permanencia en el sistema educacional y la adquisición de calificación profesional con la actividad laboral fuera del hogar.

Este proceso, dirigido fundamentalmente a las mujeres más jóvenes, abarcó no solo el escenario urbano, sino que impactó de manera significativa en las áreas rurales. Las mujeres casadas y unidas de la cohorte de 1940-50 de las zonas urbanas incrementaron sus tasas de participación en la actividad económica en más del doble, mientras que las de las zonas rurales pasaron de 6% a 25%, cuadruplicando su nivel de participación (CEDEM-ONE-MINSAP, 1995, pp. 35-36). Y todo ello a pesar de la no consecución de los objetivos de la estrategia de desarrollo que se propusiera el país para la década de 1960, particularmente del quinquenio 1965-1970, alguno de los cuales solo se alcanzaron parcialmente (Rodríguez, 1990, p. 105).

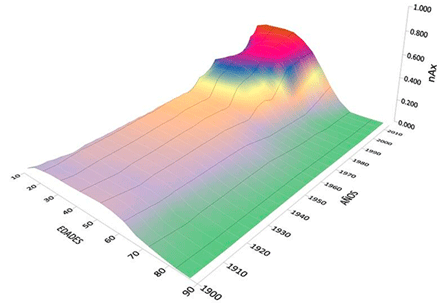

Así, el nivel de actividad económica femenina continuó creciendo de forma sostenida en el tiempo, aunque a niveles bajos. Sobre todo a partir del boom del proceso de industrialización que experimentó el país desde 1970 y que, aunque beneficiaba fundamentalmente el empleo masculino pues privilegiaba el desarrollo de la industria pesada ―a contracorriente de las recomendaciones de instituciones internacionales que la colocaban como último eslabón (Triana, 1999)―, tuvo un fuerte impacto en la oferta de empleo para las mujeres a partir de industrias particularmente enfocadas a promover su inserción económica como las hilanderías y textileras, las cosmeterías, la industria alimentaria, entre otras. Todo ello propició un aumento de la tasa refinada de actividad desde 15,5% en 1970 a 23,2% en 1980, 27,0% en 1985 y 30% en 1990, una duplicación efectiva entre 1970-1990 (figura 4).

Y ese incremento continuó en 1995, cuando ya alcanzara 32,7%, lo que fue seguido por un nivel de 35,2% en 2000, 36,9% en 2005%, así como de 38,6% en 2010, cuando ya la actividad económica de la mujer cubana entra en un proceso de ralentización que alcanza nuestros días. De la misma manera que se comentara para los hombres, la estimación del nivel de la tasa neta refinada de actividad femenina para intervalos quinquenales, en años terminados en 0 y 5, esconde la grave contracción experimentada por la ocupación femenina en cada uno de los años dentro del período 1990-1995. La ausencia de información impide mayor detalle en ese sentido, pero lo sucedido en el país en materia de empleo también impactó negativamente la incorporación de la mujer a la actividad económica y los niveles de cierre de puestos de trabajo femeninos también se presume que dieron un vuelco a las tendencias de la expansión de la participación económica de la mujer, como se comentara en páginas anteriores.

Es necesario incluso apuntar que el nivel alcanzado en 2005, de 36,9%, aunque da cuenta de una mejoría cierta en el nivel de la tasa neta refinada de actividad de las mujeres, situaba a la actividad femenina en Cuba en un nivel significativamente inferior a los de países de la región como Argentina (49), Brasil (58), Chile (41), Costa Rica (41) y Uruguay (52), tal y como les ocurriera a los hombres cubanos en ese mismo año (Hernández Castellón y Molina Soto, 2009, p. 229).

El comportamiento de la actividad económica femenina por edades, aun mostrando una dinámica de sentido contrario a la seguida por los hombres, mantiene en común otros dos rasgos como, en primer lugar, el estrechamiento de la cúspide de la actividad, que en 1900 era muy dilatada y experimenta un estrechamiento incluso más significativo que el observado en el sexo masculino. Si en 1900-1905 el nivel máximo se alcanzaba en el grupo de 50-54, con niveles muy semejantes entre 20 y 49 años, y unos valores entre 11% y 13,9%, ya a partir de 1910 se estabiliza entre 20-24 hasta 1970, yendo desde 13,1% a 25,2%, un incremento de casi el doble (figura 4).

A partir de esa fecha, la cúspide permanece entre las edades de 25 y 39 años, correspondiendo a mujeres que ya han culminado su ciclo de formación profesional y de elevada calificación, para una tasa de actividad que alcanza una cima de 65,5% en 2015, en el grupo de edades de 25-29 años, lo que representó un aumento de 2,6 veces con relación a 1970. Otro elemento relevante es el hecho de la rápida caída que experimentan las tasas en las edades posteriores a partir de aquella donde se alcanza la cúspide, efectivamente se corresponde con el fenómeno de la salida prematura de la actividad a partir de los 30 años, muy vinculado al tema del cuidado.

En segundo lugar, una notable reducción de la participación de las edades marginales, menores de 20 y mayores de 65, quienes al igual que los hombres vieron reducirse su nivel a aproximadamente la mitad entre las décadas de 1950 y de 1970, y que desde entonces siguen su trayectoria hacia niveles algo inferiores hasta la actualidad. La edad media de inicio de la actividad de las mujeres pasó de algo más de 16 años en 1900 a poco menos de 22 años en 2015, una posposición de 6 años, mientras que la edad media de salida se redujo de más de 63 a 56 años en el mismo período, lo que significa un adelantamiento de 7 años del retiro y donde confluyen los mismos factores antes enunciados en los hombres.

El rasgo que las distingue con relación al sexo masculino es que el estrechamiento de la cúspide de la actividad femenina fue simultáneo a un incremento significativo de su participación, lo que, ya se ha explicado, fue el resultado del boom del proceso de industrialización en el país y del crecimiento y la diversificación del empleo femenino que lo acompañó. Aun así, todavía se trata de un nivel que, como ya se ha comentado, se encuentra muy por debajo de lo alcanzado por las mujeres en otros países de la región latinoamericana.

Por su parte, las estimaciones realizadas indican que, si las tendencias de la primera mitad de la presente década se mantienen en el futuro próximo, podría esperarse que el nivel de la actividad económica femenina en el país alcance 40,4% en 2020 y 41,39% hacia 2030. Aun así, nótese, en la figura 2, la ralentización que experimenta su participación a partir de 2010. Por ello, el mejoramiento del aprovechamiento de la oferta de fuerza de trabajo de las mujeres dependerá de cómo sea aprovechado el bono de género de que aún dispone el modelo económico en la actualidad, aunque ya otras investigaciones en curso señalan que ha empezado su proceso de extinción en la medida en que se ve afectado por los mismos factores que condujeron a la extinción del bono demográfico en el país y en ausencia de acciones firmes de política económica, laboral y social que conduzcan de forma sólida a un aumento sostenido del empleo productivo, particularmente el femenino, y de la inversión en capital humano, tanto de carácter general como la especialmente orientada a las mujeres, de forma tal que pueda garantizarse un incremento incesante de su incorporación laboral productiva, de su productividad del trabajo, del crecimiento ininterrumpido de sus salarios y de su capacidad de ahorro, así como del aumento de la satisfacción de sus necesidades vía el mejoramiento de su capacidad de consumo (Rodríguez Gómez, Albizu-Campos Espiñeira y Alfonso de Armas, 2017, p. 24).

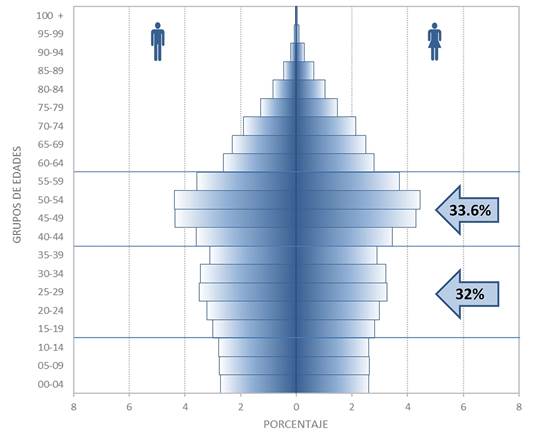

Vejez y oportunidad demográfica

Entonces, cabría interrogarse sobre la disponibilidad actual que tiene Cuba de fuerza de trabajo en tanto hoy se tiende a aceptar sin más que se trata de un recurso escaso. Los sostenidos bajos niveles de fecundidad han condicionado una creciente vejez demográfica, es decir de la estructura por edades de la población. Las estadísticas oficiales para el año 2017 (CEPDE, 2018), muestran un porcentaje de población de 60 años y más de 20,1%, lo que da cuenta de una estructura de edades en plena vejez demográfica. Pero en contraposición a ello, la población de 15 a 34 años (joven) para el mismo 2017, era de un 26,3% y la de 15-39 años era de 32%, grupos fundamentales en los que se concentran las entradas a la población económicamente activa.

En ese sentido y según la misma fuente de información, en la población cubana solo se encuentran 51 personas fuera de las edades económicamente activas por cada 100 en las edades activas (15-64 años). Lo que, visto en términos de la relación de sustento de la población, daría cuenta de la existencia de casi 200 personas potencialmente activas, en edad laboral, por cada 100 fuera de esas edades en la actualidad, por lo que se puede afirmar que hay aún una disponibilidad de recursos laborales en el país, que aún tiene a su disposición eso que se ha dado en llamar “ventana de oportunidad demográfica” (figura 5).

Fuente: Estimaciones del autor a partir deAlbizu-Campos (2015),CEPDE-ONEI (2013,2016,2018),INSIE (1972,1982),CEPDE-ONE (2003).

Fuente: Estimaciones del autor a partir deAlbizu-Campos (2015),CEPDE-ONEI (2013,2016,2018),INSIE (1972,1982),CEPDE-ONE (2003).Figura 5 Cuba. Razón de soporte demográfico. 1950-2030

La elevada proporción de población que en 1970 se encontraba por debajo de 15 años, como resultado del elevado número de nacimientos ocurridos durante el baby-boom, en su intervalo de expansión entre 1957-1960, elevó a 85 el número de dependientes por cada 100 productores de 15-64 años. Ya a partir de 1981 comenzó una caída sistemática de ese indicador hasta una sima de 54-55 dependientes en el interregno de los censos de 2002 y 2012, dando cuenta de la apertura de todo un período de más de cuatro décadas de oportunidad demográfica para la economía, en términos de disponibilidad de recursos laborales, de 1966 a 2009, con la incorporación de grandes contingentes de personas a las edades económicamente activas, y en el que la razón de soporte demográfico pasó de 136 a casi 230 personas en edad laboral (15-64 años) por cada 100 fuera de ellas, incluso en un período en los que el descenso de la fecundidad registró sus mínimos históricos (1996 y 2006).

Desde 2009 comenzó a cerrarse esa ventana de oportunidad demográfica, que en su conjunto puede cuantificarse, de 1966 a 2009, como un incremento de 67% del número de personas de 15 a 64 años de edad (llamados productores) por cada 100 personas fuera de esas edades, es decir, dependientes, y aunque aún permanecen grandes contingentes de personas en esas edades, en 2017 el número de dependientes por cada 100 productores alcanzaba casi 60, y llegará a situarse en más de 80, cuando entre en su apogeo el boom de las jubilaciones hacia 2030 y entonces sí la razón de sustento de los retirados descenderá a solo 2 trabajadores por cada persona de 60 años y más, cuando en 1970 había sido de 6, e incluso más de 8 en 1953. Sin embargo, todavía hoy la razón de soporte demográfico se encuentra en aproximadamente 220 personas en edades productivas por cada 100 fuera de ellas, por lo que podría afirmarse que esa ventana de oportunidad demográfica no se cerrará hasta que dicha razón caiga por debajo de 100, lo cual incluso no ocurriría aun en 2030.

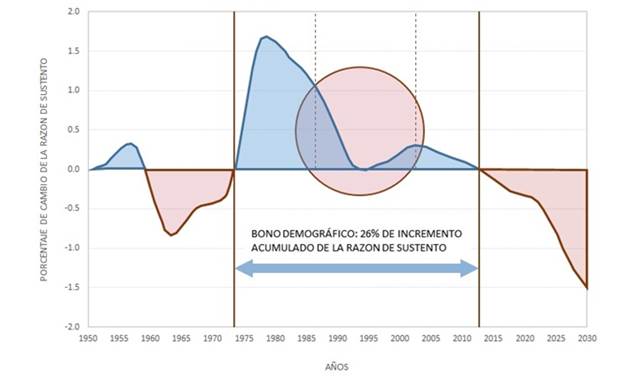

Y esa ventaja se tradujo en la aparición de eso que se ha dado en llamar bono demográfico, es decir, un período de tiempo en el que las ventajas de la oportunidad demográfica que la población le ofreció al modelo económico se convierten en ventajas económicas en tanto la relación de sustento económico en la población ―el número de trabajadores efectivos sobre el número de consumidores efectivos― comenzó a aumentar de forma progresiva, aumentando la importancia proporcional de la población en edades laborales, asociada a un aumento sostenido del empleo productivo, la productividad del trabajo, los salarios e ingresos personales y el reforzamiento de la capacidad de ahorro de la población (Bloom, Canning y otros, 2002; Mason, 2001; Mason, 2005), dirigiéndose así hacia una cúspide en 1982, a partir de la cual creció cada vez más lentamente hasta que inició su declinación final entre 2000 y 2012, habiéndose extinguido el bono e iniciándose el período de factura demográfica, que ya se verifica hoy (figura 6).

Fuente: Actualización realizada por el autor a partir deFranco y Albizu-Campos (2013).

Fuente: Actualización realizada por el autor a partir deFranco y Albizu-Campos (2013).Figura 6 Cuba. Bono demográfico. 1950-2030

Puede percibirse cómo desde 1950 a 1957 había aparecido ya de manera incipiente debido a los cambios en la estructura de edades producidos por el descenso secular de la fecundidad en el país, notablemente entre 1911 y 1956, y se había extinguido entre 1957 y 1972 como consecuencia del boom de los nacimientos ocurrido en esos años y que provocara un aumento expansivo del número de personas dependientes absolutas, niños y adolescentes, como se registrara en el Censo de 1970, lo que se combinó con un saldo migratorio negativo acumulado de 460 000 de personas de 15-64 años, entre 1960 y 1972. Luego, y como consecuencia de la entrada en edades laborales de esos baby-boomers, hacia mediados del período 1980-1985 ya era una realidad el incremento de la razón de sustento económico, cuyo crecimiento se cifraba por encima de 1,6% en 1977-1982. Lo más notable es que desde 1983 comienza a registrarse una sostenida y evidente contracción de esa razón, que llevó a la virtual extinción del bono (figura 6) en el quinquenio 1992-1997, en un claro correlato con la crisis del llamado Período Especial, y aún en presencia de una creciente ventana de oportunidad demográfica (figura 5).

La recuperación económica de la segunda mitad de la década de 1990, al menos en términos de lo que se refiere a la generación de empleo, la elevación de la productividad de trabajo y el aumento sostenido de los salarios, no parece haber sido lo suficientemente robusta como para que se alcanzaran los niveles de la razón de sustento económico de los años previos a la fase aguda de la crisis, entre 1990 y 1995 y el bono demográfico en el país recomienza de forma sostenida su cierre y se extingue definitivamente hacia 2012, después de que ese indicador hubiera acumulado 26% de incremento entre 1973 y la fecha de su conclusión (figura 6).

Un análisis en mayor detalle podría encontrarse en trabajos precedentes que están por ser publicados en la actualidad (Albizu-Campos, 2019b), incluyendo un abordaje más amplio de los determinantes de la extinción del bono en el país. Entre ellos, se han identificado al menos cuatro: la declinación del nivel de actividad económica conducida por la contracción de la participación masculina, la extinción del nivel de reemplazo de la población económicamente activa en el país, el sostenido bajo nivel de los salarios con su consecuente baja capacidad de ahorro de la población, la emigración de la población en edad laboral hacia el exterior, combinada con la emigración desde la economía formal hacia el trabajo por cuenta propia.

El descenso de la actividad económica y la pérdida del reemplazo de la PEA

Así, en plena ventana de oportunidad demográfica y del subsecuente bono que la acompañó, la caída del nivel de actividad de la población, particularmente de los jóvenes, parece haber sido un elemento fundamental en el desaprovechamiento del capital humano disponible en el país. Como ya se ha visto antes (figura 3), las reducciones más importantes del nivel de actividad económica de la población ocurren en las edades jóvenes, de 20 a 45 años, si bien el deterioro de la participación en la actividad económica fue generalizado. Véase el período inmediatamente subsiguiente a la crisis de la primera mitad de la década de 1990 (figura 7).

Fuente: Estimaciones del autor a partir de datos del 2006 suministrados por el INASS y deONEI-CEPDE (2014).

Fuente: Estimaciones del autor a partir de datos del 2006 suministrados por el INASS y deONEI-CEPDE (2014).Figura 7 Cuba. Tasas específicas de actividad económica. Trienios seleccionados

Aunque la figura siguiente muestra un proceso que cubre un lapso de poco más de una década, este retroceso abarca aún más tiempo y se remonta, al menos, a la primera mitad de la década de 1980, cuando el bono reaccionara con una abrupta declinación de 13% con relación a 1978. Y aun cuando no se posee información suficiente sobre los años 1990-1995, la fuerte contracción de la ocupación del quinquenio anterior ―una tasa de desempleo de 7,9% hacia 1995―, la del empleo industrial, así como la expansión de la informalidad de la época (Pérez Villanueva, 2009), permiten inferir que el nivel de actividad fue aún menor en esos años.

Pero ya se ha visto que el descenso del nivel de participación de los hombres, quienes representan hoy dos tercios de la población económicamente activa ―y después de haber sido más de cuatro quintos durante los primeros 70 años del siglo XX―, tiene una naturaleza secular (figura 2) y fue un contrapeso instrumental a la elevación de la actividad de las mujeres por lo menos hasta 1985. Lo paradójico es que en los siguientes diez años el descenso masculino fue más lento que el incremento en mujeres y la tasa neta refinada de actividad de ambos sexos se estabiliza, aunque a niveles muy bajos, por debajo de 50%, y no es hasta 2015 que se sobrepasa ese nivel.

Es así, entonces, y como ya se comentó en páginas anteriores, que la población económicamente activa ha comenzado un proceso de declinación en su número, que, si bien en la actualidad aún es gradual y lento, es sostenido y se debe, en primer término, a la pérdida de su capacidad de reemplazo (figura 8).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.Figura 8 Cuba. Reemplazo de la población económicamente activa. 1900-2030

Es notable la similitud morfológica de la curva de ambos sexos que nos muestra la ilustración con aquella de la dinámica del bono demográfico. Nunca antes de la salida de la crisis económica, conocida como “crack del 1929-1933”, la población económicamente activa en Cuba había mostrado capacidad de reemplazarse, es decir, a ella entraban menos de 100 personas por cada 100 que de ella se retiraban (figura 9).

Fuente: Actualización del autor a partir deFranco y Albizu-Campos (2013).

Fuente: Actualización del autor a partir deFranco y Albizu-Campos (2013).Figura 9 Cuba. Bono demográfico y reemplazo de la población económicamente activa. 1900-2030

Y la cúspide de ese reemplazo solo se alcanzó hacia 1955, cuando se superaron las 125 entradas por cada 100 salidas. Luego, y después del agotamiento del reemplazo experimentado hasta 1970, una nueva recuperación se advierte y hacia 1980 cuando este se sitúa otra vez en la franja de las 120 entradas. Desde entonces, el descenso de esa capacidad fue sostenido en el tiempo y hacia 1990-1995, y en claro correlato con la crisis del llamado Período Especial, esta se pierde definitivamente.

Las estimaciones realizadas señalan que la población económicamente activa masculina aún en 2019 conservaría un reemplazo de tipo simple (100 entradas por 100 salidas), pero ya a partir de 2020 también éste se perderá definitivamente.

En la extinción del reemplazo de la población económicamente activa de toda la población y con antelación a lo ocurrido con el bono demográfico, concomitaron, al menos, dos factores fundamentales: el descenso gradual y secular del nivel de la actividad de la población masculina, y los bajos niveles históricos de la actividad económica femenina en el país, cuyos incrementos observados a partir de 1960 no pudieron compensar la reducción de la actividad de los hombres, quienes representan una relación 2:1 con relación a las mujeres dentro todo el conjunto del número de productores y son instrumentales en el actual descenso de la fuerza de trabajo disponible en el país.

¿Qué hemos aprendido?

En primer lugar, y en vista de la evidencia ofrecida dada la disponibilidad actual de las tablas de vida activa que se ofrecen con este trabajo, puede ya abordarse el estado y la dinámica de la actividad económica de la población utilizando para ello indicadores más refinados que los tradicionales, provenientes de fuentes como los censos y las encuestas de ocupación, que muchas veces no están al alcance de los investigadores. Indicadores tales como la vida potencialmente activa, la esperanza de vida activa, las tasas netas refinadas (totales y por edades), la razón de reemplazo de la población económicamente activa, no están sujetos a los defectos propios del efecto negativo del cambio de las estructuras de edades y del supuesto de ausencia de riesgo de muerte durante la vida activa, que afectan a aquellos otros.

De ahí que se puedan hacer ciertas afirmaciones que sirven para responder algunas interrogantes. En primer lugar, el país aún dispone de una oportunidad demográfica en términos de recursos laborales que está por ser aprovechada. Por lo que es posible aseverar que, si bien ha comenzado un proceso gradual de descenso del monto total de la población económicamente activa, este es todavía un proceso lento y el país sigue disponiendo de algo más de 4,9 millones de personas activas, disponibles para ser incorporadas a los planes de desarrollo para el futuro próximo (figura 10).

Teniendo como determinantes la caída de la participación masculina y el bajo nivel de actividad femenina, como se pudo apreciar, la pérdida del reemplazo de la PEA podría ser reversible en la medida en que el modelo económico produzca la necesaria oferta de empleo que hoy demanda la población. Si es cierto que el 20% de la población cubana tiene 60 años y más de edad, dando cuenta de una estructura de edades en plena vejez demográfica, el grupo de 15-39 representa el 32%, y son edades económicas fundamentales. De la misma manera, en el grupo de 40-59 se halla el 33,6% de la población y entre 40 y 64 años se encuentra el 38%, que contienen a las cohortes más numerosas alguna vez nacidas en la historia demográfica del país, en el baby-boom.

Son cohortes formadas por personas que ya han culminado sus ciclos educativos y de formación profesional, aptas para la actividad económica y tienen edades que son las consideradas de mayor productividad. Luego, si pudiera hablarse de algún fenómeno de “escasez” de recursos laborales, no sería nunca por razones demográficas, sino estructurales del modelo económico, que no ha mostrado capacidad de absorber tamaña disponibilidad de fuerza de trabajo, mientras casi millón y medio de personas con edades entre 15 y 59 años, también aptas y calificadas, ni siquiera se plantean la búsqueda de un empleo formal.

Lo que puede percibirse, en relación a ello, es que tiene su origen en un nivel secular insuficiente de actividad económica de la población cubana en el que se conjugan unas tasas de actividad femeninas crecientes, pero a niveles muy bajos, y unas tasas decrecientes de actividad masculina desde 1900 hasta hoy. Así que, a pesar de la dinámica favorable de la creación de empleos en diferentes períodos en el país, ella no parece haber sido lo suficientemente robusta como para garantizar un aprovechamiento creciente de la oferta de mano de obra de que se dispuso en cada momento. Sin contar con los períodos de contracción de la ocupación que ya son harto conocidos y documentados. Y todo ello se sitúa como uno de los factores explicativos de la corta existencia del bono demográfico en el país y su definitiva extinción hacia 2012.

Un cambio de significación mayor del nivel de actividad de la población, robusto y duradero, aún en condiciones de extinción del bono demográfico, podría restaurar la capacidad de reemplazo de la población económicamente activa. Ello significaría también la adopción de una política de inversiones que ponga a disposición de la población empleos de calidad y de mayor diversificación, adecuadamente focalizada por edades y sexos, sentando así las bases del desarrollo de las fuerzas productivas de que dispone el país, en contraposición a aquellas otras acciones de expulsión de la actividad económica formal de aquellos a los que se considerarían “excedentes”, a saber, más de un millón de trabajadores (Mesa-Lago, 2010, p. 1), que refuerzan así las reducciones que ya se constatan en el tamaño de la población económicamente activa en el país.

Entonces, no se trata aquí sino de resolver los problemas que afronta la población de Cuba, en general, y su población económicamente activa, en particular. Pues no existen problemas de población. La vejez demográfica, a todas luces inevitable, la estabilización de la población, e incluso su ligera reducción, pueden convertirse en oportunidades económicas solo desde la perspectiva del incremento sostenido de la productividad del trabajo, la reforma de las pensiones, el mejoramiento de la capacidad de ahorro y de consumo, e incluso el rejuvenecimiento de la edad de retiro y su consecuente liberación de puestos de trabajo. Otros países avanzan en ese sentido (Coleman, 2000), hacia el modelo de economías envejecidas (Miller, 2013, p. 8).

El primer paso habrá de ser inexorablemente un crecimiento económico igualmente robusto y sostenido, posible, que dejaría de ser una quimera y permitiría dar el salto hacia una visión más comprehensiva: el desarrollo necesario (Triana, 2011).