My SciELO

Services on Demand

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Cuban Journal of Agricultural Science

On-line version ISSN 2079-3480

Cuban J. Agric. Sci. vol.53 no.1 Mayabeque Jan.-Mar. 2019 Epub Feb 07, 2019

Artículo Especial

Integración de especies arbóreas con residuales agrícolas y agroindustriales en la generación de sistemas ganaderos resilientes

1Centro Universitario de Investigación y Desarrollo Agropecuario (CUIDA), Universidad de Colima Av. Gonzalo de Sandoval No. 333, Col. Las Víboras, Colima, México. CP 28045

2Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), Universidad de Guadalajara

3El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)

La ganadería tropical en México está estigmatizada como un sistema que genera impactos ambientales adversos, entre ellos, deforestación, erosión, degradación y recientemente contaminación con gases de efecto invernadero, además de tener bajos indicadores productivos, con bajo ingreso económico para quien detenta la actividad, en un ambiente social donde preponderan las unidades familiares de producción rural. Nuestro país posee un ambiente megadiverso con una riqueza arbórea importante en donde su conocimiento y utilización en la ganadería permitirán estrategias para la reducción y/o mitigación de gases de efecto invernadero y el desarrollo de sistemas ganaderos resilientes, que además logren mejoras sustanciales en el desempeño productivo y económico de quien la detenta. Motivo del presente trabajo, que tiene por objetivo proponer la integración de especies arbóreas asociadas a residuales agrícolas y agroindustriales (RAA) en la alimentación de rumiantes en el trópico. Se propone una especie nueva con potencial forrajero dadas sus características nutrimentales (Ricinus communis) y se discuten diferentes casos a nivel de rancho donde se mejora el desempeño productivo con la incorporación de especies arbóreas que permiten ajustes a los sistemas de alimentación del trópico seco asociados a los RAAs, tanto por la mejora en el desempeño productivo como por el favorable impacto económico, en particular en Colima, asociados al mercado, se establece como una alternativa viables para la ganadería tropical.

Palabras-clave: Ganadería; agroforestería; árboles; esquilmos; sustentabilidad

INTRODUCCIÓN

La ganadería en México es una actividad económica con fuerte relación social, pues el 80 % de los ingresos de las unidades de producción rural se deben a la agricultura y ganadería, con limitado ingreso económico que induce a la pobreza (SAGARPA-FAO 2012). La ganadería es una actividad asociada a problemas de deforestación, erosión, pérdida de biodiversidad, degradación de pasturas y contaminación con gases de efecto invernadero (GEI) relacionados con el cambio climático (Nahed et al. 2014), todo esto aunado a una población demandante de alimentos, caracterizada por una dicotomía social en donde la mayoría de la población se ubica en el estrato de pobreza extrema en contraste con la concentración de la riqueza en unos cuantos (Esquivel 2015).

En el caso del México, este panorama socioeconómico no está exento de su asociación a un contexto de problemas ambientales (SEMARNAT 2012) en donde 42% de la superficie nacional podría resultar afectada por erosión hídrica con 17 entidades federativas con daño en más de 50 % de su territorio, entre ellas: Guerrero (79.30 %), Puebla (76.60 %), Morelos (75.20 %), Oaxaca (74.60 %) y el Estado de México (73.70 %). También las regiones montañosas de las Sierras Madre Oriental, Occidental y del Sur, así como vastas regiones de Chiapas y las entidades del centro del país, tendrían riesgo de presentar alta y muy alta pérdida de suelo por erosión hídrica. Con respecto a la erosión eólica potencial, se estimó que 89 % del territorio nacional estaría en riesgo de ser afectado. Prácticamente el 100 % del territorio de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango y Zacatecas, tendría alta y muy alta erosión eólica potencial, lo que concuerda con los tipos de vegetación y climas típicos en las zonas áridas y semiáridas del país. En el tema de la degradación química predomina la disminución de la fertilidad del suelo (92.70 % de la superficie nacional) y en la física, la compactación abarca el 68.20 % de la superficie nacional. Todos ellos indicadores alarmantes en especial por su impacto en la superficie agropecuaria, lo cual compromete el desarrollo sostenible del país (FAO 2016).

En este contexto, diferentes autores entre ellos Nahed et al. (2014) y García-Barrios y González- Espinosa (2017) plantean la importancia de la resiliencia de los sistemas agropecuarios en donde consideran sus condiciones socioambientales, donde las opciones basadas en modelos silvopastoriles (SSP) son una estrategia amigable con el ambiente, socialmente justa, económicamente viable y con características de resiliencia. En particular para productores de escala familiar, cabe señalar que se defina como resiliencia desde el campo social la capacidad de recuperación y mejoramiento de la condición inicial cuando un individuo y su comunidad son afectados por factores adversos que atentan contra su propia sobrevivencia y/o equilibrio. Sin embargo, en el caso de los procesos biológicos, los cuales son dinámicos no lineales, se consideran los procesos a través de los cuales los ecosistemas se auto - mantienen y perduran frente a perturbaciones. Por lo tanto, se considera a la resiliencia como la capacidad de mantenerse en el tiempo y el espacio al aprovechar el aprendizaje, la transformación, la renovación y la evolución en forma continua.

En ese sentido, el aprovechamiento de los recursos naturales (Lara et al. 2016) y/o de los residuales agrícolas o agroindustriales en una zona o región que pueden ser contaminantes (Del Viento y Palma 2015), pero que integrados a la alimentación de rumiantes, se convierten en elementos racionales de complementación nutricional, especialmente valiosos en condiciones de sequía.

Por lo tanto, el motivo del presente trabajo tiene por objetivo proponer la integración de especies arbóreas asociadas a residuales agrícolas y agroindustriales en la alimentación de rumiantes para el desarrollo de sistemas resilientes en el trópico seco de Colima, México.

CAMBIO CLIMÁTICO Y GANADERÍA TROPICAL

El reto de la ganadería en ambiente tropical ante el escenario de cambio climático, es la identificación de mecanismos de adaptación y/o mitigación. En el caso de la adaptación, se define como aquellas iniciativas y medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los productores y sus sistemas, ante los efectos reales o esperados de dicho cambio.

Uno de los retos para la adaptación, es el uso de los recursos y los procesos tanto ecológicos como sociales que permiten su persistencia, al amortiguar oportunamente las perturbaciones adversas, reorganizándose y modificándose prudentemente cuando se presentan cambios estructurales internos y externos.

En las condiciones actuales, los sistemas agrícolas y ganaderos se enfrentan a perturbaciones frecuentes e impredecibles, provocadas por factores tales como los efectos adversos (directos o indirectos), consecuencia del cambio climático y de las crisis económicas, financieras y energéticas, entre otros.

El panel intergubernamental de cambio climático (IPCC 2014), señaló que estos efectos pueden ser aleatorios, irregulares y, a veces, sorpresivos, responden a una dinámica de corto o mediano plazo, y que desafortunadamente, se seguirán acrecentando; en dependencia de su naturaleza, seguirán afectando a los sistemas en los diferentes niveles de su escala organizativa; desde el nivel de función biológica de un individuo, hasta los niveles de organización de estructuras socioeconómicas.

Las perturbaciones en un sistema ocurren en diferentes escalas y pueden influir en:

su propio funcionamiento general o trayectoria;

en las funciones y dinámicas de cualquiera de sus componentes de manera independiente y

en las interrelaciones entre sus componentes y sus procesos.

Dichos efectos se consideran o clasifican como estáticos (puntuales), transitorios o por el contrario, dinámicos y persistentes en tiempo y espacio.

Por ello, la vulnerabilidad de dichos sistemas dependerá de la magnitud y naturaleza de los riesgos a perturbaciones internas y externas, y de su capacidad de adaptación y la de sus componentes para ser resilientes, a través del fomento de la combinación natural y estratégica de mecanismos de regulación o de acciones específicas de intervención.

Por lo tanto, la capacidad de resiliencia considera la combinación de reservas individuales o colectivas de capital natural y humano (Altieri y Nicholls 2009), que incluyen cualidades como conocimiento tradicional, destrezas, habilidades y nivel de organización social en los sistemas productivos.

Consecuentemente, el diseño de sistemas ganaderos resilientes considera:

La integración de los recursos locales;

La incorporación del conocimiento ancestral asociado al actual;

La disminución de las externalidades negativas, y

La búsqueda de la armonía a través de las relaciones humanas con la naturaleza.

Por lo tanto, para el desarrollo de sistemas resilientes (Reinjtes et al. 1992) consideran los siguientes elementos para su desarrollo:

Aumento en el reciclado de biomasa, optimización de la disponibilidad y flujo balanceado de nutrimentos

Aseguramiento de las condiciones favorables del suelo para el crecimiento de las plantas; particularmente, a través del manejo de la materia orgánica y aumento de la actividad biótica del suelo

Incremento de la eficiencia del sistema debido al flujo de la radiación solar, el aire y el agua mediante el manejo del microclima, cosecha de agua y manejo de suelo a través del aumento de la cobertura

Diversificación específica y genética de los agroecosistemas en tiempo y espacio

Incremento de las interacciones biológicas y de las sinergias entre los componentes de la biodiversidad al promover procesos y servicios ecológicos claves del sistema

SISTEMAS GANADEROS EN EL TRÓPICO SECO

Una de las herramientas que permite el incremento de los servicios ambientales es la agroforestería (Shibu 2009), efectos que tienen diferente escala de impacto, con beneficios a nivel de rancho, del paisaje o la región y a nivel global.

En el presente caso, se abordan dichos principios a nivel del productor y de unidad agropecuaria productiva, sin olvidar que dicho impacto tendrá efecto en otros niveles. Al respecto, se considera que en el nivel de esta escala, se pueden desarrollar los siguientes principios:

La búsqueda de bajo uso de insumos externos, lo cual a la vez implica el conocimiento y promoción del uso de recursos locales

Asimismo, el mejoramiento de la alimentación de los animales a través del aprovechamiento de dichos recursos locales, en particular de los recursos arbóreos y/o arbustivos y de los residuales agrícolas y agroindustriales

La promoción de una producción limpia

El desarrollo de una ganadería orgánica

La propuesta de un microambiente para el ganado, el pasto, el suelo, el agua, así como la microflora y la microfauna

Se pretende evitar la degradación de las pasturas

Impedir la erosión

El incremento de los árboles con diferentes propósitos en los sistemas ganaderos

Por lo antes descrito, un elemento que dinamiza la ganadería y su capacidad de adaptación o modificación en el tiempo son: la versatilidad, el alto nivel de diversificación y complementariedad con las restantes actividades, atributos que le permiten soportar al sistema los cambios climáticos y económicos como consecuencia de su menor dependencia de factores productivos individuales, así como su bajo nivel de inversión.

La ganadería favorece el ingreso económico directo, beneficia la sustentabilidad ambiental a través del uso de los recursos disponibles. Por lo tanto, el ganado es un activo que favorece la reducción de la vulnerabilidad de la explotación y la pobreza, a través de una estrategia de mínimo costo, con niveles de eficiencia y de innovación tecnológica acordes a su condición de mínima inversión, los cuales deben ser repensados, analizados y evaluados para lograr el impacto deseado en los ranchos.

Sin embargo, una de las características del trópico seco es su marcada estacionalidad, fenómeno que limita en cantidad y calidad la alimentación de los rumiantes, con restricciones productivas que inducen bajos indicadores productivos como lo muestran múltiples estudios en el área tropical de Colima, México (Cervantes 1988, Palma et al. 1993, Esperón 2000 y González 2003), es decir existe un estancamiento de la ganadería tropical, con cambios lentos en los productores de escala familiar, en el contexto económico neoliberal.

En donde este fenómeno se puede revertir a través de la sincronización de insumos locales disponibles (residuales de banano de rechazo, agroindustriales de limón, de café, mango, de cocotero, papaya), en esa época crítica también describieron algunos frutos de especies arbóreas que potencializarían la ganadería bovina tropical (Palma y González-Rebeles 2018), entre ellos Parmentiera edulis, Enterolobium ciclocarpum, Guazuma ulmifolia, Caesalpinia coriaria, Senna atomaria, Vachelia pennatula, Crecentia alata y Jacaratia mexicana y que serían un complemento importante para el aprovechamiento de residuales agrícolas como la punta de caña (Lara 2015 y Ramírez 2017)

Por ello, en este documento se plantea que la ganadería bovina tropical es resiliente, por la capacidad del sistema para absorber perturbaciones manteniendo sus funciones fundamentalmente sin grandes alteraciones, así como para renovarse y reorganizarse. Es dependiente tanto de los recursos naturales (suelo, agua, y biodiversidad) como del nivel de conocimiento, de la capacidad de aprendizaje y de la gestión de los grupos humanos y de sus instituciones (Astier et al. 2012).

VISIÓN DISCIPLINARIA, MULTIDISCIPLINARIA Y TRANSDISCIPLINARIA EN LA GANADERÍA TROPICAL

Desde la disciplina nuestro objeto de estudio es la nutrición de rumiantes, tal vez la producción de leche o carne en sistemas bovinos tropicales, sin embargo, a través de la transdisciplina se interactúa con la sanidad, la reproducción, la genética, el manejo, la economía, es decir, la zootecnia en general. Pero por la complejidad que se tiene en el sistema, es necesario e indisoluble la interacción de los procesos ecológicos, sociales y económicos.

Sobre todo, por el hecho de sumar elementos ecológicos como son los árboles en los sistemas de producción después de su eliminación, en donde a pesar de que los productores reconocen sus múltiples funciones y favorables interacciones (Palma y Flores 1997), su incorporación con fines ganaderos tiene limitantes (García-Barrios y González-Espinosa 2017).

Por otra parte, cuando se aplica un enfoque de transdisciplinariedad, se reconoció la participación de los ganaderos en la toma de decisiones, sus relaciones con el entorno y la dinámica social que se presentan en estos territorios, dando lugar a resultados heterogéneos en sistemas silvopastoriles (SSP). De los resultados sobresalientes en la ganadería tropical se considera el establecimiento de forrajes de corte o pastoreo como el Cenchrus purpureum var. Cuba CT-115 y los bancos proteicos con Gliricidia sepium (García-Barrios y González-Espinosa, 2017).

ÁRBOLES, SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES (SAA)

En las últimas dos décadas diferentes trabajos caracterizan las especies arbóreas con fines forrajeros en México, como en el caso de Colima (Palma 2005, Román y Palma 2007 y Román et al. 2016), Chiapas (Pinto et al. 2004, 2010), Michoacán (González-Gómez et al. 2006), Veracruz (Bautista-Tolentino et al. 2011) y Yucatán (Ku-Vera et al. 1999), por mencionar algunos ejemplos, en donde existe un potencial más allá del uso de Leucaena leucocephala como la especie más estudiada y utilizada en forma productiva.

Por lo tanto, la biodiversidad es una característica de México y dentro de ella, su riqueza arbórea permite el desarrollo de la Agroforestería Pecuaria con opciones múltiples e innovadoras (Palma et al. 2011), trabajo que muestra la diversidad de sistemas y especies arbóreas en los sistemas ganaderos, relacionada con la diversidad de regiones agroecológicas y en particular con el área tropical.

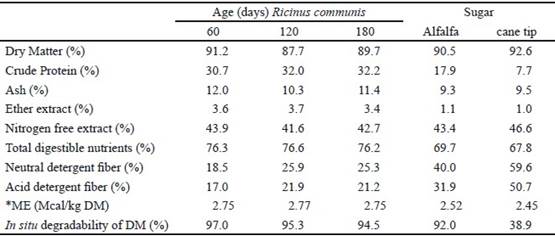

En este contexto, existen múltiples ejemplos que tiene potencial de ser explorados como elementos detonadores de los sistemas silvopastoriles, como en el caso de Tithonia diversifolia (Mejía-Díaz et al. 2017 y Ruiz et al. 2018), quienes estudian sus características agronómicas como nutrimentales y su impacto en la producción animal que se adapten al cambio climático. En ese sentido, se ha propuesto el empleo de la lámina de Ricinus communis como forraje alternativo en la alimentación de rumiantes, especie con gran plasticidad y alta adaptación a diferentes pisos altitudinales, así como tolerancia a condiciones adversas de calidad de suelo y requerimientos hídricos (Del Viento et al. 2014). En la tabla 1, se muestran los valores nutrimentales de proteína cruda, estimación del valor energético y de digestibilidad in situ de esta especie (Ramírez et al. 2017) comparado con alfalfa y punta de caña de azúcar.

ASPECTOS DE LA REVISIÓN DE LAS OPCIONES TÉCNICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DIFERENTES AL CO2

En el desarrollo de escenarios para la producción de carne de bovinos en México tanto para la vaca - cría como para el sistema doble propósito, se plantea mejorar el desempeño productivo en cuanto al porcentaje de destete así como su peso y edad al mismo, herramientas económicas que detonen estos sistemas (Palma 2014), además como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático.

En este sentido la FAO mostró a través de una revisión sobre el tema, que desde la perspectiva de la fermentación entérica, la gestión del estiércol y la crianza de los animales, el potencial de estrategias disponibles de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) diferentes al CO2, tales como el uso de aditivos alimenticios y su manejo reproductivo (Gerber et al. 2013).

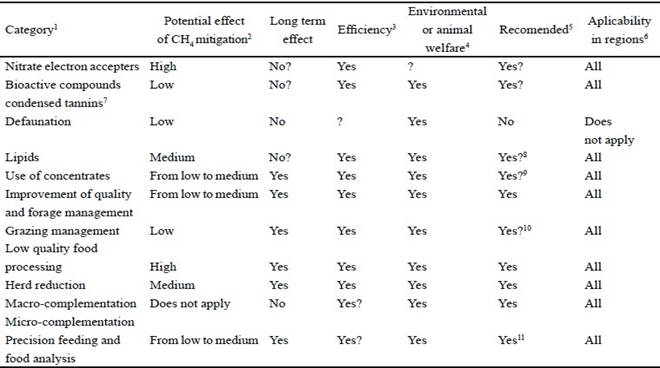

De las estrategias señaladas por Gerber et al. (2013), se anotan aquellas que desde un enfoque silvopastoril o de manejo de RAA pudieran ser implementadas en nuestras condiciones y con aplicabilidad en todas las regiones productivas del mundo, como el balanceo de proteína dietaria, la inclusión de lípidos dietéticos, la inclusión de concentrados basados en su disponibilidad y sus precios del mercado, la gestión de pastoreo, la suplementación o complementación estratégica de piensos de baja calidad y la alimentación de precisión. En ese documento se enfatizan los logros para las regiones templadas (tabla 2).

Table 2 Feed additives and feeding strategies that offer mitigation possibilities of greenhouse gases other than CO2 (Gerber et al. 2013)

1 Mitigation strategies in this table are applicable to all ruminants

2 High = mitigation effect ≥ 30 percent; Medium = mitigation effect from 10 to 30 percent; Low = mitigation effect ≤ 10 percent. Mitigation effects refer to change percentage regarding a “standard practice”, that is, a control study used for comparing and based on the combination of research data and the judgment of the authors of this study.

3 Efficiency is determined on the basis of: potential of GHG mitigation, effect of food intake (the non-negative effect is beneficial) and effect on animal productivity (the non-negative effect or improvement is beneficial).

4 Based on data of EPA, FDS, or expert opinion.

5 Based on available research or on the lack of sufficient research

6 Regions: All = all regions; EU = Europe, AS = Asia, AF = Africa, NA = North America; SA = South America; OC = Oceania.

7 Toxic effects when CP is marginal or inadequate in the diet or when condensed tannins are astringents and in high concentrations. However, with adequate CP in the food, some condensed tannins may have a wide range of beneficial effects.

8 Lipids are generally efficient in reducing the production of enteric CH4. They are recommended when their use is economically viable (the oil-rich byproducts of biofuel industry, for example). Its potential negative effect on feed intake, fiber digestibility, rumen function, milk fat content and overall animal productivity should be considered. The recommended inclusion rate in ruminant diets is 6 to 7 percent (total fat) of DM of the diet. In the absence of mechanisms that encourage the reduction of enteric CH4 emissions, economic feasibility of supplementing diets with edible lipids is questionable.

9 Although it is recommended (direct reduction of enteric CH4 emissions, or indirect, through increased animal production), the application of this mitigation practice will depend to a large extent on the availability of feed.

10 Not very consistent results, but recommended based on the fact that an improvement in pasture quality should reduce CH4 emissions per unit of food intake and of animal product.

11 Even if the direct mitigation effect of CH4 is uncertain, precision/balanced feeding and accurate food analysis may increase animal productivity and feed efficiency and will improve farm profitability (thus having an effect of indirect mitigation of CH4 emissions and enteric N2O and manure).

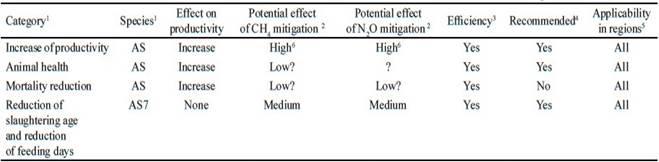

Por otra parte, estos mismos autores plantearon diferentes estrategia desde el punto de vista del manejo de los animales para lograr la mitigación de los gases de efecto invernadero diferentes al CO2 (Gerber et al. 2013). Las categorías elegidas fueron seleccionadas basado en los impactos potenciales que pueden tener en México y en particular su posibilidad de aplicación con los sistemas silvopastoriles y uso de los RAA (tabla 3).

Table 3 Strategies of animals management that offer opportunities of mitigation of greenhouse effect gases other than CO

?Indicates uncertainty due to limited research or lack of data, inconsistent or variable results, or absence or insufficiency of data on the persistence of the effect

1BL = milk cattle; BC = beef cattle (bovines include Bos taurus and Bos indicus); CE = pigs; AS = all species

2High = mitigation effect ≥ 30 percent; Medium = mitigation effect of 10 to 30 percent; Low = mitigation effect≤ 10 percent. Mitigation effects refer to change percentage regarding a "standard practice," that is, a control study used for comparison and is based on the combination of research data and the judgment of the authors of this document.

3Determined based on: GHG mitigation potential and/or productivity effect (non-negative effect or improvement is beneficial)

4Based on available research or on lack of sufficient research

5Regions: All = all regions; EU = Europe, AS = Asia, AF = Africa, NA = North America; SA = South America; OC = Oceania.

6Productivity increase will have a powerful effect on the mitigation of GHG emissions, but the level of effect will depend on several factors (baseline productivity, type of animal, type of production, quality and availability of food, genetic constitution of the herd, etc.).

7Only meat animals

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UNA GANADERÍA TROPICAL RESILIENTE EN MÉXICO MEDIANTE SISTEMAS SILVOPASTORILES (SSP)

La adaptación se define como la capacidad de los sistemas para reproducirse a sí mismo durante un tiempo razonable, tienen la posibilidad de modificarse oportunamente para mantener su funcionalidad, cuando el escenario se altera.

Por lo tanto, la adaptación considera todas aquellas iniciativas y medidas encausadas para reducir la vulnerabilidad de la sociedad y la susceptibilidad de los sistemas naturales, ante los efectos reales o esperados por modificación de dichos escenarios.

En respuesta a los efectos negativos asociados con las actividades de la ganadería bovina en pastoreo; se hace prioritario el fomento de una reconversión ambientalmente sostenible, como una estrategia diferente de producción que limite la transformación de los ecosistemas y genere o mantenga los servicios ambientales.

Dicha estrategia implica el reconocimiento de los servicios eco sistémicos que se pueden obtener a través de: la diversificación de los animales domésticos en producción, la combinación en la alimentación mediante el uso de especies vegetales nativas y cultivadas naturales o exóticas, el control de la carga animal de acuerdo con el potencial de los ecosistemas, la mitigación de los impactos negativos en los suelos, así como la integración con otros sistemas de producción a nivel local y regional, por mencionar algunos (Anta y Carabias 2008 y Balvanera y Cotler 2009).

Los SSP y el uso de la biodiversidad es una propuesta alternativa a la producción convencional de monocultivos en donde diferentes especies silvestres sobreviven en paisajes de producción convencional que pueden ser incorporados a los SSP, lo que permite la conservación de características básicas de estructura y función de dichos agroecosistemas con una consecuentemente mayor proporción de servicios ambientales (Primak et al. 2001).

Uno de los enfoques de producción recientes con mayor éxito, es la agroforestería con sus respectivas variantes y combinaciones de los sistemas (por ejemplo, agroforestales, silvopastoriles, agrosilvopastoriles). Estos sistemas combinan policultivos agrícolas, aprovechamiento forestal y manejo del ganado con enfoques que promueven mayor complejidad estructural en potreros, a través de cercas vivas, pasturas en callejones, mantenimiento de árboles en potreros, bancos de proteína y energía (manejo de parcelas de árboles, arbustivos y leguminosas forrajeras), pastoreo de vegetación secundaria y de maleza en huertos, combinación de manadas de especies herbívoras domésticas en pastoreo, entre muchas otras técnicas de manejo. Estos sistemas van desde el simple pastoreo de la vegetación secundaria (pastoreo en el monte o agostaderos), pastoreo en plantaciones forestales y frutales, hasta sistemas tecnificados de alta densidad con especies de leguminosas y gramíneas mejoradas, en donde la riqueza arbórea es un elemento medular en el desarrollo de dichos sistemas como fue recopilado por Palma et al. (2011) y por diferentes especies que pueden ser utilizadas en el diseño de dichos sistemas (Palma y González-Rebeles 2018).

En el caso de los sistemas silvopastoriles (SSP) son considerados como sistemas plásticos, por la capacidad de modificación de su estructura, además con ajustes a nuevas finalidades u objetivos. La plasticidad se comprende como la facultad de adoptar formas y la capacidad de cambio de forma. En ese sentido, los SSP responden a las modificaciones actuales y a las limitaciones del medio, con alta capacidad resiliente como fue discutido por Nahed et al. (2014), siendo un esfuerzo del hombre por imitar lo que la naturaleza realiza.

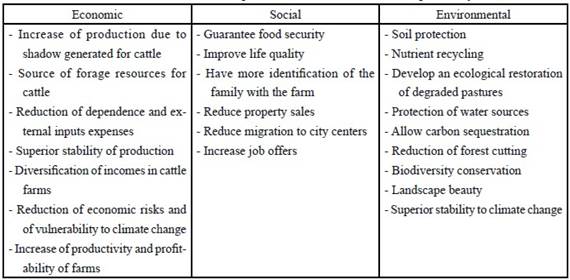

Además, los SSP proveen diferentes estrategias que permiten la mitigación de los GEI, mediante múltiples mecanismos que combinan el diseño, la densidad y el uso de la biodiversidad, entre otros factores que generan impactos favorables en el ambiente. Al respecto, en la tabla 4, se resumen diferentes efectos positivos generados en los sistemas productivos a través de la implementación de los sistemas silvopastoriles tanto en aspectos económicos, sociales y ambientales en el área tropical (Palma et al. 2000, Ávila-Foucat and Rebollo-Fernández 2014 y González 2013, 2016).

Los SSP en México tienen un papel preponderante en las propuestas de adaptación y mitigación al cambio climático, como por ejemplo a través de la siembra de alta densidad que incrementa la fijación de carbono (Anguiano et al. 2013), el reciclaje de nutrientes (Anguiano 2012) , el fomento de la macrofauna edáfica (Palma y Anguiano 2015), así como el uso de follaje y de frutos con actividad antimetanogénica (Ku-Vera et al. 2016), para incrementar la digestibilidad de las raciones (Román et al. 2008) y en la generación de mejor bienestar animal (Galindo et al. 2013, Améndola et al. 2016, 2018 y Mancera et al. 2018).

SECUESTRO DE CARBONO

La información sobre captura de C en SSP en México, mostrada por Anguiano et al. (2013), en un sistema silvopastoril de alta densidad de Leucaena leucocephala asociado a cocotero y pasto Pennisetum purpureum var. Cuba CT 115, registraron niveles de 101.19, 109.73, 122.00 y 128.62 t C+ha-1año-1 para los sistemas con 0, 40, 60 y 80 mil plantas de leucaena ha-1, respectivamente en donde el componente arbóreo en los diferentes tratamientos estudiados aportó de 85 hasta 98% del C+ fijado. Los resultados anteriores fueron menores a lo descrito para el bosque caducifolio en Huatusco, Veracruz, México; en donde se obtuvieron 268.38 t C+ha-1 en la biomasa aérea, estos valores se pueden atribuir a los componentes del bosque, aunado al desarrollo dasométrico de los árboles (Torres-Rivera et al. 2011). Por otro lado, estos mismos autores indicaron valores de 2.86 y 1.78 t C+ha-1 para el sistema silvopastoril con baja densidad del componente arbóreo y el potrero convencional, respectivamente. Además, en este estudio se aborda el C+ presente en la hojarasca y el suelo. Por otra parte, Solorio et al. (2011) demostraron para el área de Michoacán en sistemas tradicionales de pasto estrella (C. plectostachyus) en monocultivo valores de 120 t C+ha-1 comparado con 220 t C+ha-1en sistema silvopastoril intensivo (L. leucocephala/P. maximum).

Asimismo, Callo-Concha et al. (2004), estimaron la acumulación de carbono en la biomasa aérea de algunos sistemas agroforestales (SAF) de Veracruz, México, durante un ciclo de producción. Los sistemas utilizados fueron:

cítricos asociados con plátano;

cítricos asociados con café;

cítricos asociados con café y plátano;

cítricos con pastoreo de borregos;

cítricos asociados con cultivos de cobertura y

pastura en monocultivo.

Los resultados sugieren que los cítricos contribuyen entre el 65 y el 88 % del carbono arbóreo. Asimismo, el mayor aporte de carbono total lo genera la biomasa arbórea. En cuatro de los cinco SAF evaluados, su aporte varía entre 95.7 y 97.8 %. El sistema basado en cítricos y borregos pelibuey, tuvo la mayor acumulación de carbono con 63.4 a 94.7 t • ha-1 y el menor fue pastura con 1.4 a 2.1 t • ha-1.

En una revisión reciente de autores mexicanos sobre fijación de carbono en el sureste de nuestro país (Alayón et al. 2016) se recopilan diferentes estudios de línea base que indican que el valor más alto se obtiene en sistemas con árboles dispersos en potreros (88.89 Mg C ha-1), seguido por sistemas de cercos vivos (87.5 Mg C ha-1) y por último en pasturas en monocultivo (60.62 Mg C ha-1). El uso de cercos vivos con Gliricidia sepium tuvo un almacenamiento de carbono en el suelo de 20.44 Mg C ha-1 año-1, en comparación con 19.22 Mg C ha-1 año-1 de pasturas en monocultivo de ganadería extensiva.

MITIGACIÓN DE METANO ENTÉRICO

En una reciente revisión sobre el estado del arte en cuanto a emisión de metano entérico para Latinoamérica, Benaouda et al. (2017) señalaron que en el caso de México la estimación de los factores de emisión y los inventarios son limitados y recientes.

Sobresalen los trabajos encabezados por Castelán et al. (2014) y Ku-Vera et al. (2016) quienes son pioneros en México respecto a la cuantificación de gas metano en cámaras respiratorias, en el caso de los segundos autores utilizan forrajes y frutos tropicales y en el primer caso trabajan con follaje mayoritariamente de zonas templadas, además de encargarse del inventario de gases de efecto invernadero para rumiantes en México.

Asimismo, Solorio et al. (2011) señalaron disminución de la emisión de metano comparando sistemas tradicionales pasto estrella (C. plectostachyus) en monocultivo con valores de emisión de CH4 (85 kg animal-1año-1) comparado con 68 en sistema silvopastoril intensivo (L. leucocephala/ P. maximum).

Fundamentalmente el enfoque de mitigación de metano entérico se centra en identificar follajes o frutos de arbóreas con metabolitos secundarios, sean ricos en taninos en particular condensados o en saponinas, fenómeno observado también en México (Piñeiro-Vázquez et al. 2015 y Ku-Vera et al. 2016).

BIENESTAR ANIMAL EN SISTEMAS SILVOPASTORILES

El estudio de bienestar animal asociado a sistemas silvopastoriles es reciente con aspectos favorables tanto en la conducta como en el desempeño de los animales y en este sentido se observó que la temperatura dermal del ganado asociado a sistemas silvopastoriles es 4 °C menor en comparación con el ganado en monocultivos (Galindo et al. 2013). Es importante considerar que las altas temperaturas aumentan el consumo de agua, la pérdida de energía y modifican los tiempos de alimentación en potreros de monocultivo comparado con SSP (Améndola 2013 y Améndola et al. 2016).

Así mismo, efectos como la ansiedad y el miedo en los animales, incluido el miedo a los humanos, pueden ser reducido cuando existe un ocultamiento parcial como en el caso de los SSP. Esto conlleva a mejorar las interacciones entre humanos y animales, además de facilidades en el manejo (Mancera y Galindo 2011). Por otro lado, la selección de alimentos en los SSP da como resultado mayor control del animal de su entorno, con un mejor comportamiento social (Améndola et al. 2016).

Recientemente Mancera et al. (2018) establecieron en ranchos ganaderos del sureste de México una mejor condición corporal, menor distancia de fuga y de daño en tegumento en ranchos con una cobertura arbórea de 22 a 35 % comparado con aquellos que tenían baja cobertura (2 %), lo que implica efectos favorables en el bienestar animal.

Asimismo, Améndola et al. (2018) al comparar SSP con monocultivo encontraron que el tiempo de alimentación diaria fue más largo en monocultivo, la duración de la rumia fue más alta en el SSP, se disminuyó el tiempo de alimentación en relación con el índice de temperatura-humedad y esto sugiere que la disponibilidad de forraje y el acceso a la sombra en el SSP permiten que el ganado descanse durante más tiempo e incremente la rumia, mientras que el ganado en monocultivo pasa más tiempo en búsqueda de comida en las horas del día, se hace necesario relacionar este efecto de rumia con la emisión de metano.

Por otro lado, se asumen efectos positivos del SSP en la reproducción, entre ellos: la reducción de la pubertad, la regularidad en el ciclo estral, la mejora de la líbido en los sementales y la calidad de semen, el aumento en la tasa de concepción y la reducción de pérdidas embrionarias (Pérez-Hernández y Díaz- Rivera 2008).

ALGUNAS EXPERIENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE BECERROS EN EL TRÓPICO CON EL USO DE ARBÓREAS Y SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES (RAA)

A continuación se muestran algunos resultados de la propuesta de utilización de recursos locales (árboles + RAA) para mejorar la eficiencia productiva y que ello permita una mejor participación en la venta de becerros en el mercado. En general, dominan bajos pesos al destete y desconocimiento de las estrategias de alimentación en esta etapa.

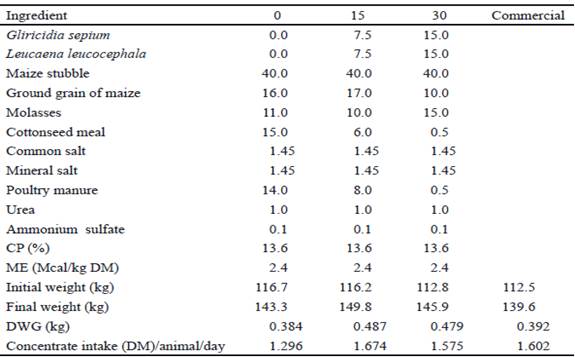

En este contexto, en un primer caso se presentan los resultados de becerros de 160 días de edad en un sistema de doble propósito, en donde las crías consumen leche residual, más un área de pastoreo de Cynodon plectostachyus, con diferentes tipos de suplementos, sobresale el uso de 15 y 30 % de inclusión de una mezcla de arbóreas (Gliricidia sepium + Leucaena leucocephala) más rastrojo de maíz (40%), connotación que implica una menor dependencia de insumos fuera del rancho (tabla 5). La diferencia en GDP de casi 0.100 kg a favor de la opción convencional es aceptable si se toma en cuenta la independencia de la opción RAA, al incorporar productos locales evita la compra comercial del alimento. Se considera que la presente estrategia tiene mayor potencial de producción si no se ve limitada por la disponibilidad de pasto o por el aporte sistemático del suplemento.

Table 5 Composition of rations with different inclusion levels of tree legumes (Gliricidia sepium and Leucaena leucocephala)

En una segunda experiencia se demostró el potencial de los animales y del sistema de alimentación con el uso mayoritario de RAA equivalente al 70 % de la ración (Harinolina 9 %, Sorgo 18 %, Melaza 13 %, Pollinaza 17 %, Rastrojo de maíz 40 %, Urea 0.9 %, Sulfato de amonio 1 %, Minerales 1 % y sal común 1 %), con animales Pardo Suizo de 120 días de edad, 110 kg de peso vivo en un sistema de doble propósito en una prueba de 94 días en donde se logró GDP de 1.249 kg/día para un peso final de 228 kg al destete y un consumo de 5.326 kg de materia seca más la leche residual.

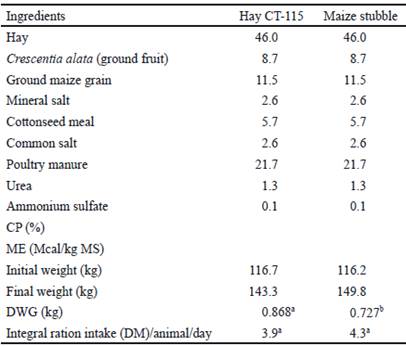

En una tercera experiencia (tabla 6), se sustituyó el rastrojo de maíz por heno de Cenchrus purpureum vc. Cuba CT-115 y se incorporó el fruto de Crescentia alata como estrategia en el desarrollo de becerros, en donde los henos de gramíneas y el fruto representaron el 66 % de la ración. Además de mejorar el desempeño productivo de los animales en crecimiento, la disponibilidad de un forraje perenne, aunado a su mayor producción de biomasa, se transforma en una mejor estrategia productiva.

Table 6 Comparison of two integral rations of fresh basis with agricultural and agroindustrial residues in the development of calves under double purpose systems, comparing two forage sources

Los anteriores resultados dieron pie a la propuesta para el desarrollo de becerros en el sistema vaca-cría en pastoreo de Cenchrus purpureum vc. Cuba OM-22, Cynodon plectostachyus, Megathyrsus maximus vc. Mombasa en monocultivo o las mismas especies combinadas con Morera spp. y L. leucocephala en baja densidad, así como Cynodon plectostachyus con banco de proteínas de L. leucoephala. Los becerros se mantienen los primeros 30 días con la madre y posteriormente hasta el día 100 se separan de la madre por seis horas en la mañana (de 7 am a 1 pm) tiempo durante el cual se les oferta un alimento pre - destete. Estos animales se destetan a los siete meses con una GDP de 0.939±0.168 y peso de 232±37 kg PV. Se considera que esta alternativa de manejo de las crías tiene potencial de 1,281 kg de GDP.

A este enfoque productivo en Colima, México, se le suma la posibilidad de mercado en una integración de ganar - ganar, en donde los becerros se destinan tanto para consumo nacional como exportación. En el caso de la exportación se asocia a edad, peso, tipo racial y sanidad (control de garrapatas, desparasitación interna, pruebas de brucella y tuberculosis) dentro de los aspectos biológicos. En cuanto a los aspectos administrativos, la distancia del rancho al acopio, disponibilidad de vehículo para transporte, más la organización de productores para la venta de los becerros, así como elementos contables, factores que de manera directa o indirecta impactan el precio del kg en pie al productor. De cumplir con estos requisitos tienen un extra en el precio de venta de hasta 10% kg, aunque es necesario señalar que el precio puede ser variable y responde a externalidades, se considera que todos estos elementos permiten mejorar los sistemas productivos de la ganadería tropical.

CONCLUSIONES

Las estrategias de mitigación y adaptación realizadas en México guían el proceso para la obtención de sistemas resilientes, aunque se tienen mayores aportes en algunas áreas, deben identificarse y conjuntar esfuerzos para desarrollar trabajos de investigación y aplicación del conocimiento en aquellos temas que son poco estudiados para con ello apoyar el desarrollo de ganadería sustentable.

Desde una perspectiva social de escala familiar el desarrollo de sistemas ganaderos resilientes basados en árboles forrajeros más residuales agrícolas y agroindustriales es una oportunidad para que estos sistemas perduren, pues se favorece su transformación y evolución a sistemas sustentables.

REFERENCES

Alayon-Gamboa, J.A., Jiménez-Ferrer, G., Nahed-Toral, J. & Villanueva-López, G. 2016. Estrategias silvopastoriles para mitigar efectos del cambio climático en sistemas ganaderos del sur de México. AGROPRODUCTIVIDAD 9(9):10-15. [ Links ]

Altieri, M. & Nicholls, C. 2009. Cambio climático y agricultura campesina: impactos y respuestas adaptativa. LEISA revista de Agroecología. Marzo p. 5-8- Available: Available: https://socla.co/wp-content/uploads/2014/leisa-campesino-cambio-climatico.pdf (Consulted: September 20, 2017). [ Links ]

Améndola, L. 2013. Conducta social y de mantenimiento de bovinos (Bos indicus) en sistemas silvopastoriles. Master Thesis. Universidad Nacional Autónoma México. Cd. de México, México. [ Links ]

Améndola, L., Solorio, F. J., Ku-Vera, J. C., Améndola-Massiotti, R. D., Zarza, H. & Galindo, F. 2016. Social behaviour of cattle in tropical silvopastoral and monoculture systems. Animal 10(5):863-867. [ Links ]

Améndola. L., Solorio, F.J., Ku-Vera, J & Améndola-Massioti, R.D., Zarza, H. , Mancera, K. & Galindo, F 2018. A pilot study on the foraging behaviour of heifers in intensive silvopastoral and monoculture systems in the tropics. Animal 1-11 doi:10.1017/S1751731118001532. [ Links ]

Anguiano, J.M. 2012. Alta densidad de siembra de Leucaena leucocephala en la intensificación del sistema silvopastoril cocotero-leguminosa-pasto. Posgrado en Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Nayarit. Nayarit, México. [ Links ]

Anguiano, J. M., Aguirre, J. & Palma, J.M. 2013. Secuestro de carbono en la biomasa aérea de un sistema agrosilvopastoril de Cocos nucifera, Leucaena leucocephala var. Cunningham y Pennisetum purpureum Cuba CT-115. Estado actual. Revista: Avances en Investigación. Agropecuaria 17(1):149-160. [ Links ]

Anta, S. & Carabias, J. 2008. Consecuencias de las políticas públicas en el uso de los ecosistemas y la biodiversidad. In: J. Carabias, A. Mohar, S. Anta-Fonseca, y J. de la Maza, eds. Capital Natural de México. Volumen III: Políticas públicas y perspectivas de sustentabilidad, p. 87-153. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Mexico. [ Links ]

Astier, M., García-Barrios, L., Galván-Miyoshi, Y., González-Esquivel, C. E. & Masera, O.R. 2012. Assessing the sustainability of small farmer natural resource management systems. A critical analysis of the MESMIS Program. Ecology and Society. 17(3):25. [ Links ]

Ávila- Foucat, S. & Rebollo-Fernández, D.A. 2014. Análisis financiero y percepción de los servicios ambientales de un sistema silvopastoril: un estudio de caso en los Tuxtlas, México. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. 22:17-33. [ Links ]

Balvanera, P. & Cotler, H. 2009. Estado y tendencias de los servicios ecosistémicos. Pp. 185-245. In: Capital Natural de México, Volumen II: Estado de conservación y tendencias de cambio. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. [ Links ]

Bautista-Tolentino, M., López-Ortiz, S., Pérez-Hernández, P., Vargas-Mendoza, M. & Gallardo-López, F. 2011. Productividad forrajera de agroecosistemas con bovinos bajo pastoreo tradicional y dirigido en paso de Ovejas, Veracruz, México. Tropical and Subtropical Agroecosystems. 13(3):279-290. [ Links ]

Benaouda, M., González-Ronquillo, M., Molina, L & Castelán-Ortega, O. 2017. Estado de la investigación sobre emisiones de metano entérico y estrategias de mitigación en América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 8(4):965-974. [ Links ]

Callo-Concha, D., Rajagophal, I. & Krishnamurthy, L. 2004. Secuestro de carbono por sistemas agroforestales en Veracruz. Ciencia UANL. 7(2): 60-65. [ Links ]

Castelán-Ortega, O.A., Ku-Vera, J.C. & Estrada-Flores, J. 2014. Modeling methane emissions and methane inventories for cattle production systems in Mexico. Atmósfera 27(2):185-191. [ Links ]

Cervantes, N. 1988. Functionnement del elevages bovins mixtes, en milieu tropical mexicain (etat de Colima) - analyse zootechnique et diversite genetique, perspectives dámelioration. These Doctorat. USTL. [ Links ]

Del Viento, A, Lara, C. & Palma, J.M. 2014. Higuerilla (Ricinus communis L.) ¿Forraje proteico alternativo para el ganado en sistemas silvopastoriles?. In: XLI Reunión de la AMPA y VII Reunión Nacional sobre Sistemas Agro y Silvopastoriles. Mérida, Yucatán, México, p. 398-401. [ Links ]

Del Viento, A. & Palma, J.M. 2015. Influencia de hidróxido de calcio en el consumo de un suplemento activador del rumen basado en banano verde. Avances en Investigación Agropecuaria. 19(3):17-23. [ Links ]

Esperón, E. 2000. Efecto de la transferencia de tecnología y su impacto productivo en la reproducción en el sistema de producción bovina de doble propósito en el oriente de Colima. PhD Thesis. PICP-FMVZ U. de Colima. [ Links ]

Esquivel, G. 2015. Desigualdad Extrema en México - Concentración del Poder Económico y Político. OXFAM - México. 41p. [ Links ]

FAO 2016. Food and Agriculture: Key to Achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development. FAO, Rome. FAOSTAT 2016. Rome, Italy. [ Links ]

Galindo, F., Olea, R. & Suzán, G. 2013. Animal welfare and sustainability. International Workshop on Farm Animal Welfare. Sao Paulo SP Brazil. Available: http://www.workshopdebemestaranimal.com.br/indexen.html [ Links ]

García-Barrios, L. & González-Espinosa, M. 2017. Investigación ecológica participativa como apoyo de procesos de manejo y restauración forestal, agroforestal y silvopastoril en territorios campesinos. Experiencias recientes y retos en la sierra Madre de Chiapas, México. Revista Mexicana de Biodiversidad. 88:129-140. [ Links ]

Gerber, P., Henderson, B. & Makkar, H. 2013. Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera - Una revisión de las opciones técnicas para la reducción de las emisiones de gases diferentes al CO2. FAO. Roma, Italia. No. 177. 251p.p. [ Links ]

González, R. 2003. Alternativas de fomento de la ganadería bovina en Colima. APORTES. p. 73-92. [ Links ]

González-Gómez, J.C., Ayala-Burgos, A. & Gutiérrez-Vázquez, E. 2006. Determinación de fenoles totales y taninos condensados en especies arbóreas con potencial forrajero de la Región de Tierra Caliente Michoacán, México. Livestock Research for Rural Development 18 (11). Available: https://www.lrrd.cipav.org.co/lrrd18/11/guti18152.htm [ Links ]

González, J.M. 2013. Costos y beneficios de un sistema silvopastoril intensivo (SSPi), con base en Leucaena leucocephala (Estudio de caso en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, México). RevistaAvances en Investigación Agropecuaria . 17(3): 35-50. [ Links ]

González, J.M. 2016. Evaluación económica de una engorda de toretes en dos sistemas de alimentación. CIENCIA ERGO-SUM. 23(2):154-162. [ Links ]

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2014. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2014, Mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Available: Available: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/ (Consulted: October 10, 2017). [ Links ]

Ku-Vera, J.C., Ramírez-Avilés, L., Jiménez-Ferrer, G., Alayón, J.A. & Ramírez-Cancino, L. 1999. Árboles y arbustos para la producción animal en el trópico Mexicano. Agroforestería para la producción animal en América Latina. FAO. Roma, Italia. p. 231-250. [ Links ]

Ku-Vera, J.C., Piñeiro Vázquez, A.T., Canul Solís, J.R., Albores Moreno, S., González Muñoz, J.C., Lazos Balbuena, F., Ayala Burgos, A.J., Aguilar Pérez, C.F. & Solorio Sánchez, F.J. 2016. Mitigación de las emisiones de metano entérico en rumiantes alimentados con follaje y frutos de árboles y arbustos tropicales. In: VIII Reunión nacional sobre sistemas agro y silvopastoriles. Chapingo, Edo de México. p. 20-25. [ Links ]

Lara, C. 2015. Efecto asociativo de Ricinus communis L. sobre la punta de caña de azúcar para rumiantes. MIPPE - Universidad de Guadalajara. Jalisco, México. 100 pp. [ Links ]

Lara, C., Del Viento, A. & Palma, J.M. 2016. Preferencia y consumo de diferentes partes morfológicas de Ricinus communis L. (higuerilla) por ovinos. Avances en Investigación Agropecuaria . 20(2): 43-52. [ Links ]

Mancera, A. K. & Galindo, F. 2011. Evaluation of some sustainability indicators in extensive bovine stockbreeding systems in the state of Veracruz. Pp. 31. In: VI Reunión Nacional de Innovación Forestal, León Guanajuato, México. [ Links ]

Mancera, K. Zarza, F. de Buen, L. García, A. Montiel, F. & Galindo, F. 2018. Integrating links between tree coverage and cattle welfare in silvopastoral systems evaluation. Agronomy for Sustainable Development. 38:19 [ Links ]

Mejía-Díaz, E., Mahecha., Ledezma, L. & Angulo-Arizala, J. 2017. Tithonia diversifolia: especie para ramoneo en sistemas silvopastoriles y métodos para estimar su consumo. Agronomía Mesomaricana. 28(1):289-302. [ Links ]

Nahed, J., Palma, J.M. & González, E. 2014. La adaptación como atributo esencial en el fomento de sistemas agropecuarios resilientes ante las perturbaciones. Avances en Investigación Agropecuaria . 18(3):7-34. [ Links ]

Palma, J.M. 2005. Los árboles en la ganadería tropical. Avances en Investigación Agropecuaria 9(1):1-9. [ Links ]

Palma, J.M. 2014. Escenarios de sistemas de producción de carne de bovino en México. Avances en Investigación Agropecuaria . 18(Suplemento 1): 53-62. [ Links ]

Palma, J.M. & Anguiano, J.M. 2015. Sistemas silvopastoriles en el mejoramiento de los sistemas de producción bovina en ganadería de doble propósito en México. In: La Ganadería en América Latina y el Caribe - alternativas para la producción competitiva e incluyente de alimentos de origen animal. Editores Rafel Núñez Domínguez, Rodolfo Ramírez Valverde, Salvador Fernández Rivera, Salvador Fernández Rivera, Omar Araujo Febres, Miguel García Winder y Tito Efraín Díaz Muñoz. Colegio de Posgraduados. Jalisco, México. P. 375-390. [ Links ]

Palma, J.M. & Flores, R. 1997. Aproximación al estudio de la vegetación arbórea del estado de Colima, México. In: X Reunión de Avances en Investigación Agropecuaria Trópico´97. Barra de Navidad, Jalisco, México. 13 al 14 de Noviembre de 1997. P. 88-90 [ Links ]

Palma, J.M. & González-Rebeles, C. 2018. Recursos arbóreos y arbustivos tropicales para una ganadería bovina sustentable. Ed. Universidad de Colima. Universidad de Colima-REDGATRO-CONACYT. En Prensa. [ Links ]

Palma, J.M., Medrano, F., Silva, E., Verduzco, R. & Galina, M. 1993. Caracterización de los sistemas ganaderos en el municipio de Tonila, Jalisco. Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Jalisco, México. p. 287. [ Links ]

Palma, J.M.; Nahed, J. & Sanginés, L. (2011). Alternativas para una reconversión ganadera sustentable. Agroforestería pecuaria en México. Universidad de Colima. Colima, México. 187 p. [ Links ]

Palma, J.M., Ruiz, T.E. & Jordán, H. 2000. Bancos de proteína con Leucaena leucocephala. Una experiencia de transferencia de tecnología en sistemas silvopastoriles en México. Editorial Agrosystems Editing. ISBN 968-7541-05-9. Colima, México. 58 pp. [ Links ]

Pérez-Hernández, P., & P. Díaz-Rivera. 2008. Ganadería bovina de doble propósito: problemática y perspectivas hacia un desarrollo sustentable. Capítulo V. En Desarrollo Sostenible de Ganadería Doble Propósito. Editores Carlos González-Stagnaro, Ninoska Madrid Bury y Eleazar Soto Belloso. p 58-69. [ Links ]

Pinto, R., Gómez, H., Martínez, B., Hernández, A., Medina, F., Ortega, L. & Ramírez, L. 2004. Especies forrajeras utilizadas bajo silvopastoreo en el centro de Chiapas. Avances en Investigación Agropecuaria 8(2): 53-67 [ Links ]

Pinto, R., Hernández, D., Gómez, H., Cobos, M.A., Quiroga, R. & Pezo, D. (2010). Árboles forrajeros de tres regiones ganaderas de Chiapas, México: Usos y características nutricionales. Ciencia y Universidad. 26(1):19-31. [ Links ]

Piñeiro-Vázquez, A.T., Canul-Solís, J.R., Alayón-Gamboa, J.A., Chay-Canul, A.J., Ayala-Burgosa, A.J., Aguilar-Péreza, C.F., Solorio-Sáncheza, F.J. & Ku-Vera, J.C. 2015. Potential of condensed tannins for the reduction of emissions of enteric methane and their effect on ruminant productivity. Arch. Med. Vet. 47:263-272. [ Links ]

Primack, R., Rozzi, R., Feinsinger, P., Dirzo, R. & Massardo, F. 2001. Fundamentos de conservación biológica: perspectivas latinoamericanas. D.F. México. Fondo de Cultura Económica. 797 pp. [ Links ]

Ramírez, L.A. 2017. Ricinus communis L. como forraje proteico - energético en ovejas en el último tercio de la gestación alimentada con punta de caña de azúcar. MIPPE - Universidad de Guadalajara. Jalisco, México. 68 pp. [ Links ]

Ramírez, L.A., Del Viento, A. & Palma, J.M. 2017. Evaluación de la edad de corte sobre la composición química y degradabilidad ruminal in situ de lámina de hoja de Ricinus communis L. Livestock Research Rural Development. 29:1-7. [ Links ]

Reinjtes, C., Haverkort, B. & Waters-Bayer, A. 1992. Farming for the future. MacMillan, London. 250 pp. [ Links ]

Román, L. & Palma, J.M. 2007. Árboles y arbustos tropicales nativos productores de néctar y polen en el estado de Colima, México. Avances en Investigación Agropecuaria . 11(3):3-24. [ Links ]

Román, L., Palma, J.M., Zorrilla, J.M., Mora, A y Gallegos, A. 2008. Degradabilidad ruminal de la materia seca de la harina de fruto de guácima (Guazuma ulmifolia) con dietas de frutos de especies arbóreas. Zootecnia Tropical. 26(3):227-230. [ Links ]

Román, L., Mora, A. y González, G. 2016. Sistemas agroforestales con especies de importancia maderable y no maderable, en el trópico seco de México. Avances en Investigación Agropecuaria . 20(2): 53-72. [ Links ]

Ruiz, T.E., Alonso, J., Torres, V., Valenciaga, N., Galindo, J., Febles, G., Díaz, H., Tuero, R. & Mora, C. 2018. Evaluación de materiales recolectados de Tithonia diversifolia (Hemls.) Gray en la zona de las Tunas y Granma en el oriente de Cuba. Avances en Investigación Agropecuaria . 22(1):19-27. [ Links ]

SAGARPA-FAO. 2012. Agricultura familiar con potencial productivo en México. México, D.F. 534 pp. [ Links ]

SEMARNAT 2012. Informe de la situación del medio ambiente en México - Compendio de estadísticas ambientales, indicadores clave y de desempeño ambiental 2008. Available: Available: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/03_suelos/cap3_2.html (Consulted: October 30, 2013). [ Links ]

Solorio, F. J., Bacab, H. M. & Ramírez, A. L. 2011. Los sistemas silvopastoriles intensivos: avances de investigación en el valle de Tepalcatepec, Michoacán. In: III Congreso sobre Sistemas Silvopastoriles Intensivos. Morelia y Tepalcatepec, Michoacán. México. p. 17-31. [ Links ]

Shibu, J. 2009. Agroforestry for ecosystem services and environmental benefits: an overview. Agroforest. Sys 76:1-10. [ Links ]

Torres-Rivera, J. A., Espinoza, W., Krishnamurty, L. & Vázquez-Alarcón, A. 2011. Secuestro de carbono en potreros arbolados, potreros sin árboles y bosque caducifolio de Huatusco, Veracruz. Tropical and Subtropical Agroecosystems . 13(3):543-549. [ Links ]

Recibido: 21 de Noviembre de 2018; Aprobado: 07 de Febrero de 2019

text in

text in