INTRODUCCIÓN

El hombre de manera permanente está expuesto a peligros existentes en el entorno donde desarrolla sus principales actividades. El primero al que se enfrenta es a la incertidumbre del territorio, de su comunidad, de su cuerpo y de sus enfermedades. A estas brechas del conocimiento, se añaden algunas actitudes y acciones, como el uso inapropiado del espacio y modos de conducta, a menudo transgresoras, que incrementan vulnerabilidades existentes o crean otras nuevas, que lo hacen cada vez más expuesto a los peligros; se demuestra así que el riesgo posee un alto componente social y constituye en gran parte una consecuencia lógica de la acción antrópica.

En el mundo han circulado en diversos momentos alertas sobre el riesgo de que pudiera ocurrir una crisis sanitaria a nivel global por el efecto directo de una pandemia de influenza, como lo ocurrido producto de la gripe española de 1918, la gripe asiática de 1957, la gripe de Hong Kong de 1968, la gripe aviar de 2004 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2005); así como la gripe porcina en 2009, por solo citar algunas.

En estos momentos el planeta se enfrenta a la mayor crisis sanitaria de los últimos años provocada por un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, con una magnitud de impacto tal que ya afecta en estos momentos a millones de personas contagiadas y fallecidas en el planeta (OMS, 2021; OMS/OPS, 2021).

La gestión y control de una situación de riesgo sanitario provocada por una enfermedad desencadenante de una emergencia sanitaria, es una de las situaciones más difíciles y complejas de enfrentar, no solo por las propias características del evento o el agente patógeno que la genera, sino también por las diferentes fuentes, vías de contagio y el nivel de incertidumbre relacionado con la evolución y posibles mutaciones del agente patógeno y el propio desarrollo de la emergencia. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2013).

Los riesgos sanitarios no reconocen los límites territoriales, étnicos, de pertenencia a grupos sociales, hombres, mujeres, niños o ancianos. Ante estos, quedan en peligro de ser afectados de igual manera todas las sociedades, independientemente de su ideología y niveles de desarrollo económico.

Su enfrentamiento condiciona un escenario muy complejo, con múltiples incertidumbres generadas a partir del nuevo conocimiento que se forma en relación al patógeno que dio origen a la emergencia sanitaria, su evolución, modo de enfrentamiento y contención que obligan a la búsqueda de nuevos protocolos y enfoques que puedan conducir a la toma de decisiones en su control.

El enfrentamiento a la COVID-19 tiene una particularidad que no se ha explicado por parte de la OMS ni otra organización sanitaria o gubernamental y es que, independientemente de la connotación e impactos de esta pandemia, no se ha declarado como un desastre sanitario, por lo que en su enfrentamiento se han usado enfoques y protocolos que responden a criterios epidemiológicos y no a la gestión de riesgos de desastres, lo que ha limitado la aplicación adecuada de elementos del riesgo, como identificación del peligro, estudio de la vulnerabilidad, percepción y comunicación del riesgo en su enfrentamiento.

Para afrontar estas emergencias se necesita de la aplicación efectiva de un conjunto de medidas que deben ser ejecutadas de manera simultánea, cada una con un alto nivel de eficiencia y en plena sinergia, ya que ninguna medida aislada podrá resolver el problema por sí sola.

Sin embargo, es importante establecer como criterio de actuación operativa, que el desarrollo de una medida correspondiente en un primer momento y que responda a una emergencia in situ, no debe esperar por la ejecución y resultado de un plan, una medida precedente u ordenanza. La situación epidemiológica configura un modo de actuar dinámico que, aunque no debe ser improvisado, sí debe responder a un protocolo que favorezca en primer lugar la operatividad del escenario que configura la emergencia dada, teniendo como premisas (FAO, 2013) que constituyan un A, B, C en la respuesta primaria ante la emergencia, como son:

Identificar lo más rápidamente posible la fuente y vías de contagio.

Establecer el control para la contención y eliminación, en lo posible, de la fuente de contagio y sus vías de propagación.

Impedir urgentemente la propagación de la infección.

Desde el punto de vista de su manifestación estas pueden evolucionar hacia el desastre, el cual posee algunos aspectos de interés epidemiológico, que en el caso de las emergencias sanitarias adquieren mayor relevancia, entre los que se plantean:

1) Como fenómeno epidemiológico puede tener distribución mundial, aunque con muy diferentes perfiles de presentación y evolución.

2) En el caso de las emergencias sanitarias, es común el hecho de exceder la capacidad de ajuste y respuesta de la comunidad sobre la que impactan.

3) Plantean importantes problemas de salud pública asociados a sus propios efectos.

4) Sus consecuencias sobre la salud son variables y se pueden agravar por la presencia de factores de riesgo.

La anterior situación revela la importancia, actualidad y pertinencia de este trabajo, cuyo objetivo es proponer elementos que desde el enfoque estratégico de la gestión del riesgo puedan ser usados en la toma de decisiones en el proceso de enfrentamiento a emergencias sanitarias.

En el transcurso de la investigación se usaron diferentes métodos como la revisión bibliográfica y documental, para establecer el estado del arte y el marco teórico referencial de esta investigación. El método comparativo y descriptivo-explicativo para el análisis de las distintas concepciones sobre la gestión de riesgos y los elementos que la caracterizan. El análisis causal permitió profundizar en la importancia del tratamiento y conocimiento de los diferentes elementos de la gestión riesgo, como el peligro, la vulnerabilidad, la comunicación y percepción del riesgo. El uso de matrices contribuyó a la síntesis de la información usada para la toma de decisiones en el enfrentamiento de una situación sanitaria.

DESARROLLO

Sobre la gestión de riesgos

Existen diversas definiciones sobre los riesgos (FAO, 2013; Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2001; Ruiz et al., 2015; UNISDR, 2008). En esta investigación se asume el concepto de la Oficina Regional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR) que reconoce al riesgo como la probabilidad de que se produzca un evento cuyo impacto ocasione pérdidas y daños como resultado de interacciones y combinación entre los peligros, las condiciones de vulnerabilidad y capacidad de respuesta.

Desde el punto de vista de su cálculo se puede establecer que el riesgo es directamente proporcional al producto de la evaluación del peligro (P) por la vulnerabilidad (V), e inversamente proporcional a la capacidad de respuesta (Cr), entonces se puede plantear que el riesgo (R) para cada peligro identificado es R = P x V ÷ Cr (Pérez, 2014).

El principal objetivo de la gestión de riesgos es el de identificar, controlar y minimizar en lo posible las vulnerabilidades (UNISDR, 2008), por lo que el foco de atención de las acciones que se desarrollen desde que se declara una situación de emergencia debe presuponer que respalden este fin.

Una emergencia califica como todo suceso identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, la cual compromete a la comunidad, al ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales (UNISDR, 2008).

En el momento de ocurrir un evento se genera un nivel determinado de afectaciones; si en su enfrentamiento o en la recuperación de sus impactos, no se excede la capacidad de respuesta del territorio afectado, se considera una emergencia; cuando se supera esta capacidad y es necesaria la participación de recursos que no son de la comunidad, se considera un desastre (UNISDR, 2008).

Igualmente se reconoce que el riesgo es dinámico y no afecta a todos por igual; cada escenario tiene su singularidad que presupone un determinado nivel de predisposición y exposición ante el peligro que lo afecta, lo que define su vulnerabilidad.

El teatro de operaciones que se genera a partir de una situación de emergencia constituye un sistema frágil, de variadas incertidumbres en el cual se pueden producir diversas situaciones de riesgos, asociadas casi siempre a vulnerabilidades preexistentes, que han sido potenciadas con el evento desencadenante o que han surgido como nuevas. El desconocimiento de cuáles son las vulnerabilidades puede favorecer el posible desarrollo de riesgos relacionados, convirtiéndose en una cadena de riesgos o multirriesgos (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2009).

El mejor conocimiento de este escenario posibilita el uso racional de los recursos de que se disponen, que por la naturaleza de la acción son limitados a la asistencia primaria de auxilio, pero a la vez permite hacer llegar al damnificado esta ayuda como una expresión de los esfuerzos por brindar, aun en situaciones extremas, una cobertura universal de salud sustentada en el derecho donde su valor central, la equidad y la solidaridad se muestra más evidente.

De manera general las situaciones de emergencias sanitarias pueden ser connotadas como desastres, porque independientemente de su origen, de la implicación que tienen en la salud humana y en el bienestar general de la población afectada, entre otras razones, la gestión de su respuesta excede a la capacidad de los territorios de enfrentarlas por sí solos, pues habitualmente generan la demanda de servicios especializados de atención de salud y de otros servicios y recursos calificados que no constituyen patrimonio de la comunidad impactada (FAO, 2013).

En estas condiciones un elemento esencial lo constituye la comunicación del riesgo como herramienta para potenciar la percepción del riesgo que se genera para la población y los tomadores de decisiones.

La comunicación del riesgo: algunas precisiones

La comunicación del riego constituye un elemento fundamental que permitirá definir modos de actuación y conductas, así como incrementar niveles de gestión encaminados a minimizar los impactos asociados a pérdidas y daños económicos y sociales, así como también a la pérdida de vidas humanas (Gómez, 2017). En el particular, al tratarse de los riesgos sanitarios, la gestión de la información y la comunicación constituyen aspectos esenciales para garantizar el buen funcionamiento de los centros de alerta temprana, así como del sistema de vigilancia epidemiológica.

Por las características de las situaciones de emergencias, la fragilidad y complejidad de sus escenarios y la alta sensibilidad humana, política y social, la acción y operación de la técnica especializada debe venir acompañada de buenas estrategias de comunicación e información pública, por lo que su producción y circulación debe ser oportuna, veraz y transparente para poder generar confianza y credibilidad en las personas (Gómez, 2017).

Aunque las situaciones de emergencias tienen un alto nivel de imprevistos, la gestión de la información y de la comunicación debe ser parte de un proceso planificado que responda a los planes de gestión de riesgos y contingencias. La información debe llegar a la población en riesgo, pero también a toda la población que está directamente involucrada en la emergencia, aun cuando no sea la más afectada; de esta forma se está contribuyendo a la percepción del riesgo.

Un componente clave al que debe prestarse atención en relación a la comunicación del riesgo, es el efecto outrage (indignación), que ha sido tratado por autores como Sandman (2006) y Stanojlovic (2017), quienes consideran los efectos causados cuando la comunicación del riesgo ha tratado superlativamente la incertidumbre del peligro, maximizando sus impactos devastadores, lo que puede potenciar estados de ansiedad y desesperación ante un escenario catastrófico; o por el contrario minimizando sus efectos, para generar un contexto donde prevalece una baja percepción del riesgo en un público con actitudes y modo de actuar indiferentes ante el peligro.

Las habilidades para generar e intercambiar información y lograr la comunicación, no son privativas de los expertos y comunicadores, es la consecuencia de una actitud proactiva y de un buen trabajo en equipo. Es la integración y la complementariedad de su trabajo lo que hará la diferencia, es una labor transversal que debe impregnar a gran parte de las actividades que se desarrollan.

La comunicación, más que una técnica, tiene que ser vista como una cultura, que está formada por una triada compuesta por conocimientos, ética y gestión. La disponibilidad del conocimiento sobre el tema que se comunica posibilita la definición ética hacia la información, su tratamiento y transparencia y a su vez, esto potencia niveles de gestión dirigida a minimizar la incertidumbre relacionada con el evento que se cubre y el modo de cómo se debe actuar (Ulloa, 2011).

Se deben definir objetivos y acciones de la comunicación del peligro y sus características no solo para el público meta, que será receptor en el epicentro de la emergencia, sino también para potenciar el intercambio cercano de la información en áreas de posible impacto para elevar la percepción de riesgo (Beck, 1993; Brennan, 2014; Puy, 1994). Para ello se debe:

Tratar la incertidumbre en función del estudio del peligro que se enfrenta y sus variables.

Dar tratamiento a la incertidumbre para la preparación del enfrentamiento del peligro; para ello definir vías de comunicación y grupos metas identificados en los grupos etarios más vulnerables.

Definir acciones de control y mejora para potenciar la formación de capacidades para el enfrentamiento.

Revisión de protocolos y propuestas de su perfeccionamiento.

Informar los casos por territorios y en la comunidad para potenciar la percepción de riesgos.

En la definición de la cuarentena analizar capacidad de respuestas y niveles de resiliencia de la comunidad.

Para verificar información, hacer cruce de información con fuentes primarias.

Hacer más próximas las metas y objetivos de las campañas de bien público. No se debe confundir la repetición de mensajes como información. Es necesario comunicar el riesgo para comprenderlo.

Definir indicadores para el control y el cumplimiento de las medidas.

Hacer énfasis en el cumplimiento del marco legal de las situaciones de emergencias.

El peligro, su identificación y características

En el momento de la identificación del peligro, constituye un elemento importante el tratamiento que recibe la incertidumbre relacionada con el conocimiento concerniente a la naturaleza del peligro, sus características, magnitud de su posible impacto (en el caso de los riesgos sanitarios se consideran: letalidad, nivel de contagio, morbilidad, entre otros indicadores), así también, la información y comunicación de las acciones que se desarrollan para la preparación y el enfrentamiento de la situación de la emergencia.

A partir de la situación sanitaria creada por la emergencia se deben identificar y establecer cuáles son las características que connotan el peligro que puede afectar a la comunidad, generando pérdidas y daños, cuáles son sus vulnerabilidades ante las variables que pueden ser considerados como factores de riesgos y que potencian su manifestación, también cuál es el nivel de exposición y de predisposición de la comunidad o grupo humano ante el peligro identificado.

Es reconocido por estudiosos de estos temas (CEPAL, 2019; FAO, 2013; PNUMA, 2015; UNISDR, 2008) que existe un importante componente social en la construcción del riesgo, relacionado con la estructura territorial de las sociedades y sus patrones sociales y culturales, por lo que en este tipo de emergencia constituye una mayor prioridad tener en cuenta elementos de la cultura, costumbres, educación que pueden influir en la preparación y enfrentamiento a este peligro, o constituir vías de contagio para la comunidad.

Considerar los efectos de una situación sanitaria como un desastre depende de la materialización de las condiciones de riesgo preexistentes en la comunidad afectada, relacionadas con la situación sanitaria, el nivel de exposición de las personas, colectividades y sociedades, y los niveles diferenciados de vulnerabilidad, expresada tanto en términos físicos como también en distintas dimensiones sociales y económicas (FAO, 2013).

La interpretación y connotación de los efectos de un evento producido por una emergencia sanitaria, tienen una trascendencia más allá de las dimensiones económica, política y social, sino también desde el punto de vista espacial que genera una perspectiva compleja, ya que su manifestación se extiende abarcando cada vez un mayor territorio, teniendo en su foco un carácter intensivo que se expande con el desarrollo de la cadena epidemiológica de contagio, lo que complejiza la gestión del riesgo sanitario.

El actual escenario impuesto por la presencia de la COVID-19, el comportamiento elevado del nivel de contagio, la velocidad de su expansión, su alto potencial de adaptación a diferentes entornos, su interacción negativa con otras patologías y comorbilidades, los efectos acentuados sobre grupos vulnerables de riesgo, así como el conocimiento de las propias características del nuevo coronavirus que la origina, determinan el alto nivel de incertidumbre que rodea a esta pandemia y las complejas condiciones en que desarrollan las acciones para su enfrentamiento (OMS/OPS, 2019).

Según el comportamiento de la pandemia y con el objetivo de potenciar la percepción del riesgo, puede considerarse necesario divulgar elementos que constituyen atributos del peligro y que brindan información sobre su comportamiento, como lo es la frecuencia diaria de contagio (frd), calculada a partir del total de casos (Ttlc) en el día y el tiempo (tpo) (24h); frd = Ttlc ÷ tpo, entre otros indicadores que se consideren necesarios (Pérez, 2021).

Por otra parte, la información estadística (tablas, gráficas, etc.) debe conducir más que a la lectura de los datos, a aprender a conocer, reconocida por Carneiro como la necesidad de responder a la diversidad de fuentes de información, y al aprender a hacer, que se refiere a los nexos necesarios entre los conocimientos, imprescindible en el proceso de toma de decisiones (Carneiro, 2019).

Del anterior análisis se evidencia la importancia estratégica en un primer momento, de la evaluación oportuna y la caracterización del peligro que representan las fuentes primarias conocidas de contagio, las que pueden potenciar eventos de propagación a nivel local, favoreciendo la formación de cadenas de trasmisión epidemiológica. Se estarían evaluando las vulnerabilidades y factores de riesgos que podrían profundizar los niveles de exposición y predisposición a ser afectado.

En un segundo momento, en correspondencia con las etapas de enfrentamiento a estos eventos se impone determinar la capacidad de respuesta para enfrentar la emergencia, definida por la disponibilidad y nivel de uso de los medios técnicos, capacidades y servicios especializados, así como garantizar su aseguramiento y logística.

La evaluación de las personas contagiadas, su clasificación para un tratamiento diferenciado, el desarrollo de acciones preventivas y de contención, los estudios sobre la relación espacial y la distribución de casos y focos, el conocimiento de las características socio demográficas de los grupos vulnerables, son elementos que fundamentan la necesidad de la estratificación del riesgo y sus variables.

El desarrollo de estas acciones fundamenta la importancia del enfoque estratégico de la gestión de riesgos para potenciar el carácter preventivo, pero que, en el caso de una emergencia sanitaria deben ser asumidos para fortalecer el enfrentamiento y uso racional de los recursos en el proceso de la toma de decisiones.

La interpretación de estas acciones se favorece con el uso de matrices que permiten relacionar los diferentes elementos del riesgo, aportando aspectos fundamentales en el proceso de toma de decisiones en situaciones de emergencias sanitarias. Transversalmente a estas acciones se debe potenciar la comunicación del riesgo como instrumento vital para elevar la percepción del riesgo.

Evaluación de la percepción del riesgo

La percepción del riesgo es un elemento portador del conocimiento que del peligro se tiene, pero también de actitudes y modo de comportamiento del individuo o grupo de persona ante el peligro. Es por ello la importancia que tiene conocer cómo la comunidad identifica el comportamiento de las variables de riesgos (Brennan, 2014; Puy, 1994):

Interpretar el riesgo.

Reconocer las vulnerabilidades.

Identificar la capacidad de respuesta.

Despejar la incertidumbre.

Potenciar la preparación y formación de capacidades para el enfrentamiento.

Caracterizar la resiliencia de la comunidad para la preparación y enfrentamiento y cómo potenciarla como una capacidad de respuesta.

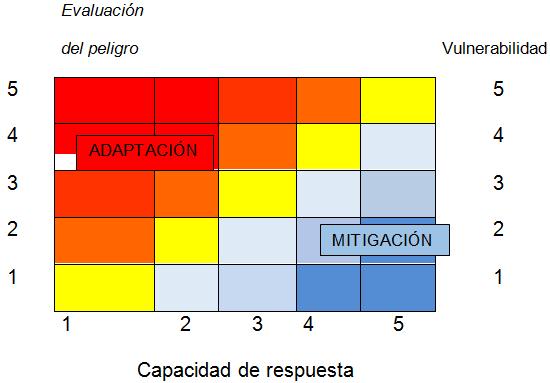

La relación entre la percepción del riesgo, el conocimiento del nivel de la vulnerabilidad y de la gestión de riesgo, brinda información que permite el posicionamiento del riesgo, según se muestra en la Fig. 1 favoreciendo la definición del tipo de acciones que se deben desarrollar.

Se utiliza una adecuación de la escala Likert, donde 1 y 2 representan el valor más bajo, 3 y 4 medio y 5 el alto. La media de estos resultados define el posicionamiento del riesgo. La evaluación y toma de criterios se puede realizar a través de encuestas, entrevistas y técnicas participativas (matriz ponderada, información cruzada, entre otras) (Dirección General de Protección Civil [DGPC], 2015), con la participación de personas de la comunidad.

Zona de posicionamiento del riesgo alto

Más del 50 % de la población desconoce las características del peligro y sus consecuencias, lo que determina un alto nivel de incertidumbre; define baja percepción del riesgo. Esto, combinado con la vulnerabilidad en incremento y los bajos niveles de gestión de riesgos connotan una franja de alto riesgo.

Es importante que las autoridades responsabilizadas con el enfrentamiento a la emergencia sanitaria ejecuten acciones urgentes de capacitación, comunicación y aplicación de los protocolos establecidos, entre otras, que logren involucrar a la comunidad aumentando la percepción del riesgo y reduciendo los niveles de vulnerabilidad en lo posible.

Zona de posicionamiento del riesgo medio

Entre un 50 y 70 % de la población reconoce el peligro, sus características e impacto, por lo que es portadora de una percepción del riesgo media, los niveles de comportamiento de los valores de vulnerabilidad están entre el medio y alto, lo que condiciona que las acciones que se desarrollen deben ser portadora de un enfoque de adaptación, por lo que es importante que las autoridades responsables refuercen acciones para potenciar el desarrollo de la capacidad de respuesta y de la gestión de riesgo, reduciendo la vulnerabilidad.

Zona de posicionamiento del riesgo bajo

Entre un 70 a un 85 % de la población posee niveles de conocimiento del peligro identificado, siendo portadora de una evidente percepción del riesgo que le permite, aun cuando puede ser que se encuentre en una zona de alta vulnerabilidad, manifestar modos de hacer y conductas proactivas ante el riesgo; sabe cómo actuar y las medidas que se deben desarrollar de llegar a manifestarse el peligro. El enfoque de mitigación debe predominar en acciones dirigidas a potenciar la capacidad de respuesta, para consolidar la percepción del riesgo.

Zona de posicionamiento del riesgo muy bajo

Más del 85 % de la población evidencia actitudes consecuentes con el conocimiento del peligro y de la percepción del riesgo; se involucran activamente en la gestión de riesgos. El enfoque de mitigación predomina en las acciones que se desarrollan.

La integración de los elementos que connotan la gestión de riesgo en emergencias sanitarias, permite conformar los escenarios estratégicos para la gestión de las emergencias sanitarias.

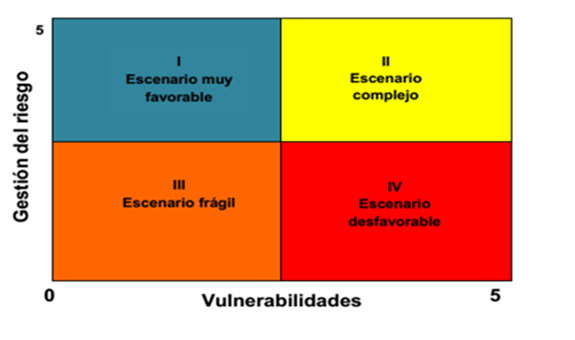

Posicionamiento de los escenarios estratégico para la gestión de la emergencia sanitaria

El posicionamiento de los escenarios estratégico para la gestión de las emergencias sanitarias se establece a partir del análisis de la relación espacial entre el comportamiento de las vulnerabilidades y el nivel de desarrollo de la gestión de riesgo, lo que permite clarificar los escenarios estratégicos que se configuran ante la emergencia sanitaria (Fig. 2).

Existe una relación proporcional entre el logro de los objetivos de la gestión de riesgo y la reducción de las vulnerabilidades que pueden conducir a la configuración de escenarios estratégicos identificados como muy favorables donde la gestión de riesgo alcanza niveles altos, logrando reducir los niveles de vulnerabilidad; complejos donde a pesar de tener un alto desarrollo, la gestión de riesgos de los niveles de vulnerabilidad se consideran altos; frágiles donde la gestión de riesgos, aunque no alcanza niveles altos de desarrollo, al existir niveles bajos a medio de vulnerabilidad, se pueden cumplir los objetivos de dicha gestión, referidos al logro del bienestar y seguridad de la población y los escenarios desfavorables en condiciones de alta vulnerabilidad y baja gestión de riesgos que condicionan el logro del bienestar de la población y el nivel de seguridad que se puede lograr.

Identificar estos escenarios en una situación de emergencia es un elemento sustantivo para el desarrollo de una eficiente gestión, durante su enfrentamiento y en la etapa de recuperación.

Fuente: Elaboración de los autores

Fuente: Elaboración de los autoresFig.2. Matriz de escenarios estratégicos para la gestión del riesgo

Se utiliza una adecuación de la escala Likert, donde uno representa el nivel más bajo y 5 el máximo. La evaluación se puede realizar a través de encuestas, entrevistas y técnicas participativas (matriz ponderada, información cruzada, entre otras) con la participación de personas de la comunidad.

I Escenario muy favorable

Escenario donde concurre baja vulnerabilidad con altos niveles en la gestión del riesgo, lo que condiciona escenarios muy favorables para el desarrollo y consolidar los niveles de gestión de la emergencia alcanzados, por lo que las acciones deben enfocarse en los procesos de la innovación y transferencia de tecnología que permitan seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta.

II Escenario complejo

Escenario donde a pesar de que la vulnerabilidad es alta, los resultados de la gestión de riesgo poseen niveles altos, configurando escenarios complejos que determinan emplear las máximas potencialidades del territorio para reducir vulnerabilidades en lo posible, por lo que las acciones a desarrollar de la gestión de emergencia sanitaria, deben tener un enfoque en la mitigación, invirtiendo en los procesos de la innovación y transferencia de tecnología para reducir en lo posible vulnerabilidades y reforzar la capacidad de respuesta existente.

III Escenario frágil

Escenario donde concurre una baja vulnerabilidad y bajos niveles de gestión de riesgos, configurando escenarios con determinada fragilidad por lo que las acciones estratégicas deben partir desde un enfoque de adaptación y desarrollar de manera dinámica estrategias de gestión proactivas, fortaleciendo las capacidades de enfrentamiento ante la emergencia sanitaria a través de la capacitación, comunicación y la percepción del riesgo en la que permitan fortalecer la preparación de las personas ante la probabilidad de que se transite hacia una situación de desastre sanitario.

IV Escenario desfavorable

Escenario donde la combinación entre vulnerabilidad máxima y baja gestión de riesgos condicionan un escenario desfavorable, por lo que las acciones estratégicas a desarrollar deben tener un enfoque proactivo y dinámico para desarrollar en un corto plazo la capacidad de respuesta y tratar, en lo posible, de reducir vulnerabilidades, fortaleciendo las capacidades de enfrentamiento ante la emergencia sanitaria, a través de la capacitación, comunicación y la percepción del riesgo en la población.

La estratificación del riesgo

La estratificación constituye una técnica utilizada en diversas disciplinas para brindar información sobre el comportamiento de variables y su distribución espacial en una unidad de análisis determinada. Permite reconocer las relaciones que se establecen y comprender la extensión e intensidad del problema, permitiendo localizar zonas vulnerables y grupos de riesgos de la población (Pérez, 2014).

Según el objetivo del estudio pueden ser utilizadas matrices, gráficos, la construcción de mapas y perfiles de riesgos, conformar tablas con información muy valiosa para el trabajo de campo y las pesquisas, que orienten el trabajo del personal encargado del enfrentamiento en el territorio.

La estratificación permite jerarquizar el riesgo y establecer una visión espacial que cualifica la posición del territorio para desarrollar una adecuada estrategia para la gestión de riesgo. De esta forma se puede potenciar un enfoque de hacia dónde se deben encaminar las acciones fundamentales de la gestión del riesgo en el enfrentamiento a la emergencia sanitaria, si a potenciar capacidades de adaptación asumiendo el riesgo y enfrentándolo, o desarrollar acciones para la mitigación reduciendo en lo posible las vulnerabilidades.

El índice de riesgo no puede considerarse una sumatoria de la evaluación realizada para cada unidad de estudio que se pudieran determinar, pues la singularidad de la expresión de la unidad de estudio seleccionada pudiera solapar información relevante para el desarrollo de una gestión de riesgo que responda estructural y orgánicamente a la emergencia sanitaria identificada.

La ubicación del índice permite en primer lugar su jerarquización y en segundo lugar, la posibilidad de visualizar los escenarios futuros a los cuales se puede enfrentar el territorio de no manejarse adecuadamente el riesgo (Fig. 3). Esta jerarquización favorece el enfoque del tipo de acciones a desarrollar (Pérez, 2014):

Acciones para fortalecer la capacidad de respuesta invirtiendo en la innovación y transferencia de tecnología, potenciando la mitigación para reducir en lo posible las vulnerabilidades.

Acciones dirigidas a la adaptación y enfrentamiento del riesgo permitiendo a los tomadores de decisiones poder establecer con qué recursos económicos y/o materiales disponer para gestionar adecuadamente el enfrentamiento de la emergencia sanitaria.

El valor del índice permite la representación de la estratificación del riesgo. La diagonal central (en amarillo) determina una zona con una relativa consistencia y fragilidad al transitar las acciones estratégicas que deben desarrollar los territorios que se ubiquen en ella. Estas acciones van dirigidas a potenciar la capacidad de respuesta, incrementando las capacidades de enfrentamiento de la emergencia sanitaria y los niveles de percepción de riesgo de la población, deben establecer o fortalecer un eficiente sistema de vigilancia que permita monitorear las condiciones que pudieran potenciar situaciones de riesgos de los peligros identificados.

Por encima de la diagonal, en tonos rojos y marrón, se localizan zonas con valores entre medio a muy altos niveles de riesgo, que configuran escenarios poco favorables y críticos para enfrentar la emergencia sanitaria, por lo que el pensamiento estratégico estará dirigido a asumir el riesgo y desarrollar capacidades de adaptación dirigidas en lo fundamental a potenciar la capacidad de respuesta y las acciones de monitoreo y vigilancia que permitan fortalecer los sistemas de alerta temprana.

Por debajo de la diagonal, las cuadrículas de color azul fuerte y tonos azules más degradados, configuran escenarios más favorables; las acciones estratégicas a desarrollar deben estar dirigidas a continuar potenciando y consolidando el desarrollo de la capacidad de respuesta, favoreciendo la innovación y transferencia de tecnologías en el desarrollo de acciones de mitigación, monitoreo y vigilancia que permitan fortalecer los sistemas de alerta temprana, dirigidas a reducir en lo posible las vulnerabilidades (Pérez, 2014).

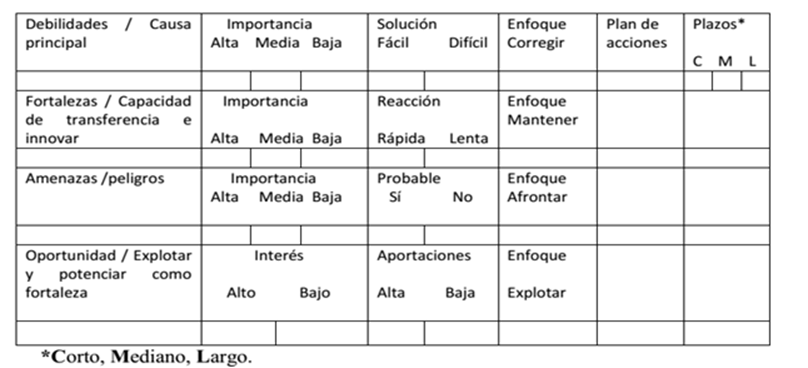

Una herramienta que puede favorecer el análisis y repuesta en este momento estratégico es el uso de la herramienta CAME (Asociación de Emprendedores y Empresarios Autónomos [AEA], 2018), identificada así por la sigla formada por la primera letra de las palabras: corregir, afrontar mantener y explotar, indicadoras de las acciones a desarrollar. Este análisis constituye una acción a desarrollar que responde al análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).

En concordancia con las variables de la gestión de riesgo para el enfrentamiento de la emergencia sanitaria, se puede establecer las siguientes correlaciones: las debilidades se identifican con las vulnerabilidades, a las que debe responderse con acciones dirigidas a corregirlas. Las amenazas se corresponden con los peligros, debe emprenderse acciones encaminadas a afrontar para prevenir. Las fortalezas se identifican con la capacidad de respuesta y las acciones deben encaminarse a mantener, es decir se deben potenciar. Las oportunidades se pueden identificar como parte de la capacidad de respuesta, las acciones deben dirigirse a explotar; son consideradas áreas susceptibles de ser aprovechadas para convertirlas en fortalezas.

A partir de diferentes técnicas participativas se puede conducir este análisis cuyos resultados se presentan en el Cuadro 1.

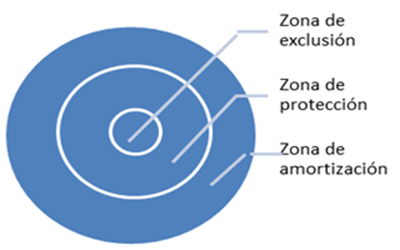

Zonificación del riesgo en el territorio para el enfrentamiento a la emergencia sanitaria

La zonificación del riesgo en el territorio permite el conocimiento, análisis y control de la información sobre las variables relacionadas con la emergencia sanitaria que se estudian a escala local y su manifestación intensiva en determinado lugar, con el fin de definir la respuesta en relación al control de casos de trasmisión, cortar la cadena de contagio o la aplicación de un determinado protocolo de contención para el tratamiento a áreas con mayor concentración de fuentes de contagio (Pérez, 2021).

Se designa como área local infectada a aquella en la cual se localizan casos en un número que se considere necesario aplicar medidas restrictivas de manera excepcional con el objetivo de evitar su propagación (OMS, 2020).

A partir del taller metodológico Gestión de emergencia sanitaria, realizado con los expertos y especialistas que conformar el Grupo de enfrentamiento a la COVID 19 en Santiago de Cuba (Pérez, 2021), se realiza una propuesta de zonificación (Fig. 4) para un área de aislamiento o cuarentena partiendo del núcleo donde se ha localizado la concentración de las fuentes de contagio en un territorio.

Zona de exclusión: es una zona restringida donde se localizó la fuente primaria del contagio y donde las medidas de seguridad alcanzan nivel uno, con evacuación completa del personal que resultó primer contacto de la cadena epidémica y donde las acciones conllevan a:

Aplicación más rigurosa e intensiva de medidas de control epidémico con una descontaminación completa de la fuente primaria.

Establecimiento de puntos de control de acceso, donde se aplican rigurosamente medidas de descontaminación para el personal protegido, restringido y autorizado a entrar y salir de la zona, para cumplir misiones de logística y control epidemiológico.

Su amplitud depende de los contactos iniciales con la fuente primaria, su localización y el registro de personas contagiadas de manera directa.

Zona de protección . Constituye un anillo que circunscribe a la zona de exclusión y su demarcación está determinada por la localización geográfica más lejana de la fuente primaria de contagio.

Constituye un cordón de protección donde se aplican intensivamente medidas de control epidémico y descontaminación con pesquisas a profundidad a grupos de riesgos y vulnerables cuyos resultados determinan la amplitud de esta zona.

Esta zona puede ser establecida también como perímetro de control en aquellos territorios que aun cuando no se encuentran bajo una situación de emergencia sanitaria o cuarentena, decidan su constitución como una medida de contención ante la propagación de la epidemia, implantando la pesquisa personalizada a las personas que entran o salen de esta zona con la idea de evitar la exportación o importación de algún eslabón de la cadena epidémica que pueda haber quedado aislado en la pesquisa interna que se lleve a cabo.

Zona de amortización. Es la zona donde se deben desplegar y localizar los puntos de suministros y logística, así como los puestos de mando operativos que coordinan y controlan la marcha de las medidas de control epidémico. Se mantienen medidas de descontaminación y control de acceso, así como el nivel de pesquisa a la población y grupos de riesgos.

En los equipos de coordinación se deben establecer roles y funciones teniendo en cuenta el aporte de especialistas y tomadores de decisiones externos y fundamentalmente actores de la comunidad que son portadores del conocimiento del entorno (Pérez, 2021).

Los resultados de este estudio no intentan sustituir los protocolos para el enfrentamiento a una emergencia sanitaria que tiene la OMS y la OPS, así como los ministerios de salud pública nacionales; están encaminados a facilitar la toma de decisiones en tomadores que forman parte de una gobernanza enfrentada a una amenaza sin precedente para los sistemas sanitarios, con implicaciones económicas, sociales y políticas que ha cambiado el estilo y modo de vida de la sociedad en su conjunto.

La alta incertidumbre sobre el agente patógeno, su alto nivel de propagación y contagio, entre otras características conforman un cuadro epidemiológico que incrementa notablemente el riesgo de que se convierta en una enfermedad endémica, lo que demanda el desarrollo de una gestión de riesgo con un enfoque en la prevención y dirigida a reducir vulnerabilidades, fortaleciendo la capacidad de respuesta, niveles de percepción del riesgo y de resiliencia en la población, que permita desarrollar modos y actitudes para adaptarse a convivir con esta enfermedad como se ha logrado con otras.

CONCLUSIONES

En la medida que la pandemia se propaga por el mundo y en el país, su connotación como crisis sanitaria, económica y social se hace más evidente, con dimensiones y duración de sus efectos difíciles de cuantificar y predecir, lo que obliga al perfeccionamiento de protocolos para su enfrentamiento.

La concepción estratégica de la gestión de riesgos para el enfrentamiento de la emergencia sanitaria se convierte en una plataforma de acción válida para promover vías para la identificación del peligro, potenciar la comunicación y percepción del riesgo así como el desarrollo de la gestión de vulnerabilidades, que pueden además convertirse en acciones para reforzar el enfrentamiento a la pandemia.

La visión de estas acciones debe favorecer el fortalecimiento de la capacidad de respuesta, elevando la innovación y transferencia de tecnologías, reducir las vulnerabilidades y el desarrollo de acciones dirigidas a incrementar la percepción del riesgo en la sociedad.