Llega su hijo a casa, luego de un día de escuela y le comenta: “Pepito me dio una bofetada, en medio del parque, delante de todos y me dejó esta marca en la cara”. Diga: ¿cuál es su primera reacción?; ¿qué le domina, la pasión o la razón?; ¿qué proverbio le serviría para “educar a su hijo” en esa especial circunstancia?; ¿sería algo así como la Ley del Talión (diente por diente y ojo por ojo?); ¿se recordaría de Gandhi cuando mencionó que de esa forma nos quedaríamos ciegos todos y no podría masticar ninguno?

Si responde a esta pregunta con los consabidos paradigmas, con lo que “todos sabemos”, con la “reacción normal”, como “debe hacer todo padre con su hijo en similar situación”, pues entonces lea este artículo, quizás modifique algo su percepción del tema; si ofrece respuestas distintas, también hágalo y, entonces, considérese coautor de lo que crea adecuado en el mismo, de hecho, está a bordo de la cruzada por el cambio de paradigmas en la solución de conflictos humanos en el siglo XXI.

Luego de una primera reacción del caso mencionado, cuando la razón se impone, muchos veremos con claridad que pueden existir otras alternativas que enviar a nuestro hijo a “la guerra” y que “la guerra”, frente a “la guerra”, lo que genera es más “guerra”.

En consecuencia, nos percatamos que hemos vivido veinte siglos intentando cambiar los paradigmas que se convierten en ideales imaginarios reactivos -como la respuesta del padre al niño- sin ocuparnos en diseñar un vehículo que entronice los valores necesarios de la tolerancia y la comprensión humana.

Esta proposición, presenta el conjunto de valores que se trasmiten por el docente e incorporan por el capacitado en el proceso de enseñanza aprendizaje de la mediación -por demás un método autocompositivo de prevención, gestión y solución de conflictos- como el eslabón perdido que, a través de un deuteroaprendizaje, podría conducir al cambio de paradigmas en el tratamiento de las controversias personales, familiares, laborales, comerciales, gerenciales, laborales y otras, en el contexto de la aldea global en que habitamos, desde la perspectiva de la cultura de paz.

Contextualización del escenario y orientación de las propuestas

La capacitación a los estudiantes universitarios en cursos de mediación de conflictos, parte de la necesidad de las condiciones preexistentes en cualquier sociedad en la cual sus conflictos se diriman a través de métodos adversariales.

Generalmente, esos métodos adversariales de solución de controversias funcionan bajo el mando de la fórmula ganar perder, Es decir, una de las partes interesadas en la gestión de su conflicto sale perdiendo y la otra ganando.

Ello no sería trascendental si la decisión final del caso llevara a la solución del conflicto, pero no es así en la gran mayoría de los casos sino que esta decisión final puede llegar a profundizar la conflictividad existente con su correspondiente erosión a las relaciones sociales en las cuales nacieron estos conflictos.

La idea con la capacitación de las nuevas generaciones de profesionales es que en su formación añadan el componente de solución pacífica de conflictos y en donde quiera que se encuentren, puedan ejercer una influencia positiva en tal sentido, tengan herramientas para lidiar con la conflictividad que les rodea convirtiéndose en integrales gestores de solución de problemas a nivel social que retardan, en el mejor de los casos, su quehacer profesional y el de los otros que le rodean.

Las propuestas van orientadas a la formación de los estudiantes universitarios los cuales oscilan entre 19 y 26 años de edad por el correlato de esta etapa con la madurez interrelacional y la proyección de futuro que maneja desde lo profesional. Por supuesto que no es sólo la universidad o escuela en sentido general el único vórtice de contenido de estas propuestas, pero en este caso lo hemos analizado desde este ámbito debido a la cercanía con el mundo profesional de los jóvenes.

Cuando nos referimos a la conflictividad, esta se conceptualiza desde un amplio espectro de territorialidad, es decir, desde la marginalidad y desde comunidades donde no existe tal marginalidad, pero en las cuales se producen los conflictos en relación con los que podrían ser eficientes catalizadores de adecuada gestión quienes tengan las herramientas que ofrece el estudio de mecanismos alternativos de gestión y solución de conflictos como el que explicamos en la presente propuesta.

La necesidad de modificación de paradigmas en la gestión de los conflictos de la sociedad

Los paradigmas a partir de los cuales las sociedades de hoy funcionan en relación con los imaginarios sociales, tienden a la conflictividad por los amplios espacios de incertidumbres que genera la realidad emergente en la que vivimos.

Por tanto, en primer orden, se hace necesario modificar los paradigmas y conceptualizaciones que impiden adaptar la conducta humana a nuevas realidades desde nuevas certezas.

En segundo orden, la modificación se apoya en lo imprescindible que resulta encontrar un equilibrio en la incertidumbre generada por la nueva tipología de conflictos emergentes.

La nueva conflictividad en la era de la revolución tecnológica, requiere de un repensar los itinerarios a seguir en la prevención, gestión y solución de los conflictos desde una nueva perspectiva: su productividad relacional.

En este escenario se coloca la mediación y gestión de conflictos y sus valores movilizadores, pues manejar creativamente el abordaje y gestión de las controversias humanas genera recursos que permiten un pensamiento amplio en su horizontalidad en el que las alternativas resultan ser lo común y lo natural.

Estos recursos van transformando al sujeto que se forma como mediador, pues le potencia su innata habilidad como ser racional para despegarse de experiencias pasadas estereotipadas en rígidos paradigmas como es el caso del supuesto planteado al inicio del presente trabajo.

La referida transformación conduce a desplegar en toda su capacidad la herramienta de lo metacognitivo por el mediador. De esta manera se le prepara para utilizar

Modelos no lineales que privilegien, la creatividad, el aprendizaje, la oportunidad y las posibilidades emergentes por sobre la discusión, el poder y la competencia o la negociación centrada solo en intereses. Un profesional con formación metacognitiva, no está limitado por su experiencia previa, sino que opera apoyándose más en principios que en reglas y eludiendo los modelos rigurosamente lineales de la práctica. (Fried, 2000, pp. 15-16)

Desde su enseñanza, la mediación posibilita que el actor social capacitado observe y asuma la conflictividad con una cualidad intrínseca de productividad, es decir, asume las contradicciones humanas como oportunidades para el crecimiento de la relación y no como amenazas.

Por este camino, el capacitado en mediación, llega a incorporar un nuevo enfoque del conflicto, que construye el nuevo paradigma de enfocar

No sólo las emociones, intenciones y creencias de los participantes (en el proceso de mediación o en un sistema dialógico de la vida diaria) -o sus intereses-, sino los dominios simbólicos, narrativos y dialógicos como el medio en que se construyen y transforman significados y prácticas y surgen identidades, mundos sociales y relaciones emergentes. (Fried, 2000, pp. 15-16)

Los paradigmas en la educación de las nuevas generaciones

Los paradigmas, esos metaconceptos que preconciben nuestra conducta; han llegado a instalarse en nuestra vida diaria por una multiplicidad de canales, pero la vía más efectiva ha sido la educación como sistema, desde la cuna, la familia, la comunidad, el contexto, las circunstancias, las experiencias, la cultura y, evidentemente, han determinado -en mucho- los valores que acompañan el desarrollo humano.

No hay por qué absolutizar necesariamente el “lado oscuro” de los paradigmas pues, como quiera, resultan guías, horizontes y finalidades que ayudan a organizar la conducta.

Tampoco hay que olvidar que cuando resultan obsoletos en frente de nuevas realidades, desarrollan ilusiones y dogmas y estos últimos contienen una alta carga de cinismo desmovilizador y de freno a la creatividad innovadora; además de conducir al conformismo cognitivo e intelectual y, más allá, al imprinting cultural (Morin, 1999, p. 31).1

Este imprinting cultural si no se maneja con sabiduría y se le suma su coeficiente de flexibilidad, moldeabilidad, y ajuste a nuevas circunstancias y coyunturas, se puede convertir en impertinente y contradictorio con la realidad objetiva y subjetiva existente en determinado momento o época histórica en una sociedad dada.

Tal coeficiente debe ser parte integrante del sistema educativo y se debe enseñar desde el ámbito de lo instructivo, pero, básicamente, desde el ámbito de lo educativo, pues resulta una eficiente manera de potenciar las habilidades latentes de las nuevas generaciones para que no se encierren en esquematismos y conformismos cognitivos, y lo que es peor, sin una clara conciencia de ello, sino sólo en base a un hábito irreflexivo en medio de un mundo extremadamente cambiante y dialéctico.

La tríada básica y el condimento esencial

La tríada que guía la lógica de la presente propuesta es el proceso de mediación en primer lugar, en segundo el proceso enseñanza-aprendizaje de la misma y el tercero la interrelación con nuevos paradigmas.

Se refiere, básicamente, a un condimento esencial que interconecta los tres elementos y que se concreta en la transmisión e incorporación de los valores humanos que propugna la mediación como método alternativo de resolución de controversias humanas.

La cualidad de endémicas y propulsoras del desarrollo social, en última instancia, de las controversias que se producen bajo los cánones de la existencia humana, conduce inexorablemente, a la búsqueda del equilibrio de la relación social, a partir de una perspectiva nueva acerca del conflicto que se despega de sus consabidas “cualidades devastadoras” y lo analiza como una oportunidad de crecimiento, desarrollo y profundización de la relación interpersonal consustancial al mismo.

Más allá de las diferencias de los principales representantes en la sistemática doctrinal de la mediación como herramienta que opera en la construcción día a día de cultura de paz, hay algo en común en ellos.

La generalidad de los autores coincide en que

las orientaciones de los mediadores, sus concepciones explícitas o implícitas del conflicto, la justicia y la moral (Littele, Shailor & Pearce), su inclinación ideológica subyacente y sus creencias sobre la naturaleza y el uso de la resolución de problemas (Folger & Bush), sus ideas acerca de cuáles son los relatos creíbles (Cobb), la selección del lenguaje para influir en las percepciones de su propia credibilidad y orientación (Tracy & Spradlin) son factores que contribuyen a determinar de qué modo se despliega en última instancia el conflicto dentro de la mediación. (Folger & Jones, 1997, p. 305)

Afirma la sabiduría popular que la vida no es compleja, sino que la convertimos en tal los propios seres humanos generadores de los conflictos en medio de nuestro contexto social.

Todo lo de cierto que pueda tener tal categórica afirmación, funciona cual paradoja, pues poco tiene de determinante la simple y circunstancial voluntad humana en la aparición de tal complejidad como sustrato fértil de la conflictividad, sino que está determinada por las combinaciones binarias promovidas por los paradigmas que hoy nos movilizan y determinan nuestra conducta.

Las paridades y equidistancia de conceptos como blanco-negro; claro-oscuro; bueno-malo, conducen a la percepción humana a entrar en el camino lineal “de túnel” y la alejan del pensamiento lateral y complejo de la diversidad en la unidad que es realmente lo que necesita el enfoque de la sociedad para analizar sus contradicciones y conflictos.

La guía de las mencionadas paridades parte de la concepción reduccionista cartesiana que

Separa el sujeto del objeto con una esfera propia para cada uno: la filosofía y la investigación reflexiva por un lado, la ciencia y la investigación objetiva por el otro. Esta disociación atraviesa el universo de un extremo al otro: Sujeto / Objeto, Alma / Cuerpo, Espíritu / Materia, Calidad / Cantidad, Finalidad / Causalidad, Sentimiento / Razón, Libertad / Determinismo, Existencia / Esencia. Este blanco y negro cartesiano, se trata, con toda claridad, de un paradigma; él determina los conceptos soberanos y prescribe la acción lógica: la disyunción. La no obediencia a esta disyunción sólo puede ser clandestina, marginada, desviada. (Morin, 1999, pp. 29-30)

Lejos de lo ilusorio y falaz que pudiere resultar sanear el nivel de conflictividad con que ha nacido el siglo XXI, con los mismos paradigmas programáticos de los veinte siglos anteriores, estamos proponiendo un nuevo “pacto social” que genere novedosos paradigmas de resolución de controversias humanas y modifique a quien se dedica a ello como generador de esos nuevos paradigmas frente a la complejidad.

El nuevo pacto social: la educación en mediación por la cultura de paz

Lo natural en la dinámica y la dialéctica de la especie humana frente al cambio, que se ha convertido también en un paradigma, en este caso desmovilizador, es el recelo y la resistencia; por ello necesita de un instrumento eficaz que allane al camino para poderse producir.

La educación juega ese rol en el tema al cual nos estamos refiriendo y, dentro de ella, la enseñanza de los métodos autocompositivos de resolución de conflictos, fundamentalmente la mediación.

La gran variedad, la cosmovisión, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad que componen y reflejan los valores que se aprehenden en el proceso enseñanza-aprendizaje de los procesos de mediación de conflictos demuestran su elevada utilidad y eficacia para el capacitado, de tal forma que los hace suyos para toda la vida convirtiéndose, de hecho, en un vector y factor de crecimiento de la cultura de paz de incidencia directa en la sociedad en general.

La vía del convencimiento teórico y doctrinal acerca de la necesidad de modificar los patrones paradigmáticos de la manera que tenemos de resolver nuestras diferencias probablemente, en el mejor de los casos, sea un buen intento.

Sin embargo, el sistema de gestión de nuestros conflictos que seamos capaces de crear, que demuestre de manera fehaciente la utilidad y eficacia para las diferentes perspectivas de vida en sociedad, se podría convertir en catalizador de la convivencia pacífica de la especie humana.

A través de la enseñanza de la mediación, se trasmite y se demuestra la utilidad y eficacia del valor: disposición a la comprensión asertiva que distingue hoy al ser humano para el cual es más importante atender a cómo se interpreta lo que se percibe -incluyendo el error como posibilidad- (Morin, 1999, pp. 22-23) lo que dice o hace, despojando su decir o hacer de cualquier inconsistencia frente a la percepción ajena.

No se trata de decir o hacer lo esperado, sino lo que se decide decir o hacer, pero tomando en consideración las necesarias interpretaciones humanas sobre el decir o accionar en determinadas coyuntura y circunstancias.

En palabras más simples: aprender a preocuparnos tanto de lo que queremos decir que en cómo somos entendidos de la mejor manera posible

El cambio subjetivo en los capacitados en mediación. El ajuste de paradigmas y conceptos a través del prisma de los valores

En conversaciones con muchos de los que se matriculan en las diferentes capacitaciones en mediación, es posible percatarse de que, generalmente, se acercan a sus diversas materias a partir de una frustración no solucionada hasta el momento.

Dicen haberlo intentado todo en varias “mediaciones” familiares, laborales, gerenciales o alguna otra y creen mucho más en la imposibilidad que en la posibilidad de un alto por ciento de efectividad del proceso que están a punto de comenzar a aprender.

El docente, instructor o entrenador debe entonces reconstruir esa formación gnoseológica de modo que se dé al traste con lo que se puede haber convertido en registros inconscientes de tales pasadas experiencias y no sean trasladadas a las nuevas.

Como ejemplo para mayor claridad en lo que estamos planteando: en la práctica, al enseñar mediación, desde la perspectiva planteada, es muy efectivo el juego didáctico del espejo.

Ponemos un espejo frente a la persona, le preguntamos ¿qué ves?; luego le decimos que considere el espejo como un cristal y le volvemos a preguntar ¿qué ves? En un alto por ciento de los casos, le resulta más sencillo decir lo que ve a través del espejo que lo que ve a través del cristal. De esta manera analizamos la percepción personal del mediador desde el “yo” y desde “el otro” para enseñar algunas técnicas como asertividad, empatía y legitimación.

Como parte esencial del proceso, queda como resultado un traslado de la prioridad de la proyección de la conducta personal autorregulada, por una regulación bipartita, en la cual la prioridad pasa a ser la comprensión del interlocutor. Es decir, se dice o se hace para hacerlo comprender y que se comprenda, o lo que es lo mismo, aprender a ubicarnos en los zapatos del otro.

Ello llevado a escala de toda la sociedad, nos conduce a la legitimación de las relaciones interpersonales y, por ende, a un ambiente de más colaboración y menos confrontación, y, a más largo plazo, un tejido de profilaxis social conflictual.

La lógica de los paradigmas dialecticos propuestos, desde la perspectiva de la enseñanza de la mediación

Nacidos en el contexto de los valores que propugna la mediación y su enseñanza para irlos anclando, no sólo en los mediadores, sino en todas las personas y las sociedades, los paradigmas dialécticos y las conceptualizaciones a los cuales nos referíamos al mencionar la necesaria capacidad de los mismos de adaptarse a las circunstancias y convertirse en pertinentes horizontes de la conducta y la acción humana, y que constituyen el objeto que transita por la tríada esencial de la presente propuesta,2 pueden ser esbozados de la siguiente manera:

La diferencia como multiplicidad.

Lo complejo como abanico de opciones.

El diálogo como intercambio significativo.

El enfoque del discurso desde lo metacognitivo.

La contradicción como oportunidad de tolerancia.

La pertinencia de la conceptualización.

Sentidos y significados co-construidos.

El lenguaje construye al mundo, no lo representa.

Encontrar lo inédito en el discurso emergente.

Neutralidad como multiparcialidad.

Lo alternativo que sea la confrontación judicial.

La asertividad como presupuesto del diálogo.

Desde la Escuela de Negociación Harvariana hasta Sherlock Holmes

Distinguidos también de la estructura e influencia de los tradicionales paradigmas, estos, que hemos dado en llamar los paradigmas dialécticos de la mediación, se insertan en una especie de mezcla de los modelos asociativo cognitivo3, transformativo4, circular narrativo5, estratégico6, bajo las directrices generales del modelo generativo7.

Nosotros debemos cultivar la intuición para anticipar cambios antes que ellos ocurran; empatía para entender lo que no puede ser claramente aceptado; sabiduría para ver las conexiones de los hechos que aparentemente no están relacionados, y creatividad para descubrir nuevas formas de definir problemas, y manejar nuevas reglas que posibiliten adaptarse a lo inesperado. (Csikszentmihalyi, 1996, p. 17)

Las enormes posibilidades generativas del diálogo en un proceso de mediación, organizado sobre la base de los referidos paradigmas dialécticos, sus valores emergentes y su rol como constructor de realidades, ofrecen las herramientas para alcanzar avances desde lo real hacia lo posible en la relación conflictual de que se trate.

Para alcanzar un paso más de lo posible y convertirse en lo posible real, el sistema utiliza el valor de la comprensión en el diálogo a través de cuatro movimientos en el mismo:

Al crear posibilidades inéditas en la exploración activa de las zonas de contacto y los enlaces como nuevos territorios en el diálogo. Es decir, cuando se llega a la llamada instancia dialógica de acción coordinada.

Al incrementar las habilidades de los participantes para trabajar con lo emergente.

Al facilitar la creación dialógica con estructuras cognitivas y constructivas aptas para organizar nuevos significados, relaciones y prácticas para trabajar con las posibilidades emergentes y co-construir lo inédito.

Al construirse en los participantes, de cómo proactivo y co-participativo, futuros posibles incluyentes (Fried, 2000, p. 37).

Al enseñarse la mediación desde esta perspectiva generativa, se ejercita al capacitado en repensar, reelaborar, reestructurar, reformular, resignificar, reencuadrar, reinterpretar, redefinir; y ello conduce al logro de los pilares del modelo transformativo para, a través de la legitimación y el empoderamiento de los participantes, maximizar los resultados de la coparticipación en la búsqueda de alternativas de solución para su conflicto.

Incluso, en los marcos de la propia enseñanza de la mediación, a partir de los nuevos paradigmas, ya estamos en condiciones de dar un próximo paso: dirigir el proceso -más que a encontrar alternativas de solución de un modo lineal- hacia la co-localización de los diferentes itinerarios de trabajo que conduzcan por rumbos más efectivos las negociaciones e identificar qué se puede hacer mejor para pasar del estado actual al posible visualizado.

¿Cuál es la modificación del paradigma?; ¿Cuál es, en este caso, el paradigma dialéctico nuevo?

Pues dar un paso más allá del sistema de resolución directa de problemas, para entronizar la indagación apreciativa.

Esta indagación apreciativa tiende a ir desvaneciendo el paradigma de lo controversial en los conflictos y traslada a estos a una mirada más de reto y de despliegue de resortes que ayudan a la vida en sociedad a tratar sus controversias de un modo más civilizado.

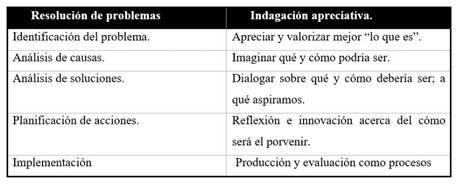

Los Schnitman comparan ambos cauces de la siguiente manera:

Tabla 1 Diferencias entre la resolución de problemas y la indagación apreciativa

Fuente: Fried, 2000, p. 143.

A la perspectiva generativa se le podría añadir, como complemento, el concepto de abducción para llegar a generar el de inferencia explicativa de la generación de lo inédito en el discurso emergente que es, en definitiva, su sustancia y representa el núcleo duro de su construcción. O lo que es lo mismo, obtener nuevos significados emergidos de la mediación, entrelazarlos y abrir el abanico de opciones a partir de la intrínseca complejidad del proceso.

Charles S. Pearce, el padre de la semiótica moderna, llama abducción a la operación que se emplea en aquellos casos en que se persiguen los orígenes o motivos ocultos de unos resultados que tenemos a la vista y que por cualquier motivo llaman nuestra atención, y la que incluye dentro de las operaciones lógicas junto con la deducción y la inducción. Sólo que es la única de las tres que deriva en una creación o idea nueva, no contenida en las premisas (Aréchaga, Brandoni & Finkelstein, 2004, p. 146).

Para Umberto Eco y Thomas Sebeok en El signo de los tres, la habilidad de la abducción fue lo que hizo famoso al gran personaje de todos los tiempos, Sherlock Holmes.

Lo que hace Sherlock Holmes en sus llamadas deducciones no es tanto sacar inferencias explícitas de premisas explícitas. Con frecuencia extrae de una masa enorme de información de fondo no asimilada, las premisas adicionales pertinentes, por encima y al margen de las que se hubieran anunciado como tales… la tarea crucial de un lógico holmesiano no es tanto realizar deducciones lógicas, como extraer o hacer explícita la información tácita; tarea ignorada por casi todas las exposiciones filosóficas del razonamiento lógico, de la heurística deductiva y de la metodología de la lógica y de la matemática. (Eco & Sebeok: 1989, p. 34)

Por tanto, el nuevo pacto social nos podría conducir a sociedades más uniformes en la forma en que estas tratan sus conflictos y controversias, a una donde el tejido social sea más sólido gracias a que cuenta con herramientas de diálogo importantes para salvar sus inconsistencias como sociedad y, por otro lado, una sociedad que tienda a crecer cada día más en su dimensión de civilidad.

En definitiva, el desarrollo social también es determinado por las formas en que son gestionados y resueltos los conflictos que nacen en esa sociedad.

Conclusiones

La enseñanza de la mediación hacia la cultura de paz, como modo de nuevo pacto social por el cual la sociedad encarga la resolución pacífica de las controversias que en ella se generan, pasa por un itinerario donde encuentra la modificación de los paradigmas generadores de enfrentamientos apasionados por unos nuevos con las características de ser dialécticos y ajustables a la resolución de controversias de donde emergen valores humanos.

Evidentemente, insertar la resolución alternativa de conflictos, el traslado de su perspectiva de productividad bajo los cánones de la comprensión y la confraternidad construidas en solidaridad humana en los sistemas educacionales, potenciará lo emergente de los valores humanos en toda la sociedad como parte integrante de una misma especie, superándose la desigualdad con la equidad.

El sistema al cual nos hemos referido coloca al conflicto en un nivel de productividad y oportunidad y lo enmarca en la perspectiva de desarrollo de la relación interpersonal en la cual se generó y por tanto sanea las relaciones interpersonales a nivel social.

La modificación de los paradigmas que hasta el momento han orientado la conducta humana y, especialmente, aquellos referidos a la prevención, gestión y solución de conflictos, preparan el terreno para, a través de metodologías novedosas, cultivar la pacificación de las sociedades modernas.

Esta manera de repensar la conflictividad humana desde sus potencialidades intrínsecas, se inserta en la multidiversidad y en lo especialmente rico de la realidad a escala social; por ello representa una magnífica oportunidad de construir, a través de ella, la cultura de paz.