INTRODUCCIÓN

La cultura humana tiene por definición un carácter conflictivo, que se manifiesta en la existencia de disputas generacionales entre padres e hijos; diferencias entre hermanos, en la pareja, en la intolerancia de la cultura machista; o la exclusión por razones de índole sexual, racial, religiosa y étnica, entre otras. Además, se exterioriza por diferencias en valores, estilos de vida, formas de asumir los problemas; ocurre entre familiares, jefes y subordinados, compañeros de estudio, de trabajo, políticos, empresarios y los miembros de una comunidad (Perdomo, 2014).

Los conflictos se han enfocado tradicionalmente desde una visión catastrófica, algo inmoral y censurable. El conflicto social, desde una visión cercana al sentido común, se vincula al desorden social (De Miguel, 2004; Silva 2008). Su objeto de análisis por múltiples disciplinas sociales ha incidido en una visión fragmentada y asistemática. Sus implicaciones en la legalidad, el entorno político, empresarial, comunitario y ambiental, lo convierten en un tema muy controvertido y complejo. Obviamente, el uso del ambiente no es ajeno a esta situación.

Se han publicado pocos trabajos cubanos asociados a los conflictos sociales. Se dispone de referencias con un enfoque familiar y de género (Proenza, Oduardo & Aguilera, 2011), con una dirección educativa (Vega, 2005; Blanco, 2012; Ramón, García & Olalde, 2019), dirigida al acoso escolar (Rodney & García, 2020); y vinculadas a la violencia en el deporte (Caro & Castro, 2012; Portuondo & Castellanos, 2014; Pérez & Arteaga, 2014; Perdomo, Monteagudo & O’Reilly, 2019; Perdomo, Quesada, Valdés & Delgado, 2021).

En Cuba existen pocas publicaciones de casos nacionales sobre el conflicto social en general, y enfocado en el ambiente en particular. Se poseen referencias asociadas a conflictos de uso del territorio para el ordenamiento territorial (Puebla, Salinas & Acevedo, 2011), a las áreas protegidas (Perdomo, 2012), a problemas ambientales (Díaz-Duque, Menéndez, Guzmán & García, 2013) y a aspectos teóricos generales, en particular, sobre conflictos socioambientales (Perdomo, 2014). Recientemente se presenta una revisión teórica sobre el conflicto social (Perdomo, 2020).

Son escuetas las referencias, pero se coincide en que se trata de un tema complejo, aunque necesario, donde inciden múltiples disciplinas y actores. Existen vacíos cognitivos que muestran cómo aún queda mucho por aprender, y no se han desarrollado las habilidades necesarias para su manejo de una forma efectiva. La formación de especialistas resulta una materia pendiente.

El presente trabajo tuvo como objetivo propiciar un espacio de reflexión en torno al conflicto social, con énfasis en el de tipo socioambiental, sustentado en sus particularidades, así como en el posible tratamiento, según sus manifestaciones.

MÉTODOS

El trabajo se sostuvo en el uso de métodos del análisis, la síntesis y el enfoque sistémico, basado en una revisión teórica del conflicto. Este se encauzó en tres vertientes fundamentales: una distinción de conceptos esenciales, referidos a los conflictos sociales, ambientales y socioambientales; la descripción de las causas, estructura, etapas y la dinámica en el desarrollo de los conflictos; y, por último, algunas generalidades de su tratamiento por vías colaborativas. Se ofrecen ejemplos de la realidad ambiental, empresarial y comunitaria para ilustrar los contenidos, pero sin llegar a constituir un estudio de caso. Los resultados de este análisis y su triangulación permitieron establecer generalidades en el tema desde una mirada positiva.

La complejidad de los conflictos socioambientales marcó la necesidad de encontrar nuevos esquemas para atenderlos, desde lo legal y adversarial hasta lo colaborativo (Dumas, Kakabadse, Heylings & Cabrera, 2010). El presente trabajo se dirigió hacia los mecanismos alternativos consensuales. Las formas basadas en la vía jurídica no constituyen objeto de análisis en este estudio.

DESARROLLO

El término conflicto procede de la voz latina conflictus, que significa choque, colisión. Luego fue considerado confrontación, batalla, combate, lo que explica su connotación negativa.

Las primeras referencias teóricas del conflicto se remontan a China, Grecia e India. Importantes autores sentaron sus bases teóricas. Heráclito señaló el choque de los opuestos como la verdadera condición de la vida. Platón y Aristóteles lo consideraban una amenaza a la seguridad del Estado. Hobbes y Locke, en el siglo xvi, fundamentaban que el orden era esencial para el desarrollo de una sociedad adecuada (Mercado & González, 2007).

Una muestra del reconocimiento del conflicto y su tratamiento desde diferentes perceptivas son los proyectos de Educación para la Paz y la creación de la National Association for Mediation in Education en Estados Unidos, en la década de los años 70 del pasado siglo; el desarrollo del Centro de Investigación para la Paz (CIP), en España, en 1984; y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), en Canadá, los cuales propiciaron un proceso de intercambio y capacitación. Además, en Costa Rica se creó la Universidad para la Paz (UPAZ) de las Naciones Unidas. Otros aportes resultaron el trabajo comunitario, la gestión empresarial y las publicaciones, como la revista e-Mediación, en México (Vega, 2005).

En Latinoamérica, la labor de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) se asoció al desarrollo de proyectos y la creación de capacidades; se destacan en Ecuador la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, la Fundación Cambio Democrático de Argentina y la Red COLABORA de Honduras, entre otras. En 2000 se creó la Red Mesoamericana de Manejo de Conflictos Socioambientales (RMMCS).

En Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a través de la Casa de la Mujer y la Familia, ofrece asesoramiento a la población acerca de cómo proceder ante conflictos familiares y vecinales. El Centro Félix Varela capacita sobre el manejo de conflictos, comunicación, mediación y concertación; además, publicó un libro que sistematiza las experiencias de varias provincias (Bellón, de la Torres & Moelón, 2012). Desde este centro se coordina la Red Nacional de Cultura de Paz.

La Ley 81 de Medio Ambiente (CITMA, 1997) decreta los principios de la política ambiental y las normas que orientan su gestión, pero no incorpora el conflicto entre los conceptos básicos. Los capítulos III-Licencia Ambiental y IV-Evaluación de Impacto Ambiental no contienen referencias al conflicto, ni el expediente de solicitud de licencia ambiental, normado por la Resolución 77/99 (CITMA, 1999), aunque constituyen un marco propicio para ello.

Los planes de manejo de las áreas protegidas abordan la situación de los objetos de conservación, sus amenazas críticas y las presiones que sobre estos se ejercen, pero no hacen mención a los conflictos (Pérez & Arteaga, 2014; Collazo, Juvier, Cruz, Díaz, Guerra, Febles, et al, 2014; Pérez, García, Ferrer, López, Hernández, García, et al., 2014; Quirós, 2016; Hernández, Ruiz, González & Aborrezco, 2019). A pesar de que no se declaren, en las actividades extractivas furtivas (privadas), y en las estatales, se derivan diferentes conflictos, que no se identifican ni abordan.

El proyecto, financiado por el Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Potenciar y sostener la conservación de la biodiversidad en tres sectores productivos del Ecosistema Sabana-Camagüey”, en su Fase III, vinculada a la pesca, el turismo y la agricultura, a través de Proyectos no Asociados a Programas (PNAP), financió intervenciones en el noroeste de Villa Clara, en particular en la Unidad Básica de Producción (UBPC) “Monte Lucas”, donde se dieron los primeros pasos para el tratamiento de conflictos, asociados al uso del suelo para el ordenamiento empresarial (Yeras & Reinoso, 2012; Perdomo, Quirós & Vigil, 2013).

Más recientemente, el proyecto de colaboración internacional GEF/PNUD “Incorporando consideraciones ambientales múltiples y sus implicaciones económicas, en el manejo de los paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba”, conocido como Ecovalor (2018-2024), incorpora entre sus componentes el tema de los conflictos ambientales.

Sin embargo, aún resulta insuficiente el tratamiento concedido al conflicto en los diferentes escenarios en los que tiene implicación.

Consideraciones teóricas esenciales

En el análisis teórico del conflicto cada ciencia aporta los marcos conceptuales de su acción desde diversas perspectivas. En la psicología se enfoca a nivel de las relaciones individuales y grupales; la sociología pone énfasis en las estructuras y entidades sociales; y la antropología se centra en los contenidos simbólicos vinculados a la cultura. En el ámbito jurídico se abordan los conflictos fundamentalmente por la vía judicial y las disposiciones normativas que rigen determinados comportamientos. Desde lo socioambiental, las causas se ven en la relación del ambiente con lo social, donde se pone en juego la calidad de vida de las personas (Ortiz, 1999).

Picard (2014) presenta un resumen de las definiciones del conflicto social ofrecidas por teóricos del tema. La autora cita cómo desde la sociología este se enfoca como una lucha por los valores, el estatus, el poder y los recursos escasos (Coser, 1961). Resulta un hecho social universal y necesario que se resuelve en el cambio social (Dahrendorf, 1963). La lucha de actores que usan el poder social para derrotar y eliminar oponentes, ganar poder, estatus, recursos y valores escasos (Himes, 1980). Otros autores lo consideran como lucha de clases por metas, recursos escasos e interferencias incompatibles (Hocker & Wilmot, 1995). Desde la psicología se habla de metas opuestas, valores antagónicos e intereses divergentes (Redorta, 2004).

No existe una definición única. Los enfoques, los intereses y las diferentes visiones implicadas, inciden en que se les confiera más peso a los aspectos psicológicos, comunicativos, sociológicos, filosóficos, jurídicos, educativos o pedagógicos; pero sin una visión integradora.

El conflicto social es consecuencia de un determinado estado de cosas, de una situación contradictoria y de oposición, manifiesta por un enfrentamiento, confrontación, divergencia entre personas o grupos sociales, cuyas causas resultan intereses, valores y objetivos diferentes, no compatibles (Munévar, González & Henao, 2017). Cada una de estas características da lugar a la definición de diversas clases de conflictos, según el tipo de relaciones e interacciones sociales, la identidad de las partes y el objeto que las confronta.

Los autores se afilian a los criterios de Munévar, González y Henao (2017) para ratificar los elementos más comunes en la definición de conflictos, que realmente reflejan la situación de modo real.

Desde el punto de vista operativo, resulta conveniente precisar que no es lo mismo problema que conflicto. Los problemas representan situaciones de escasez, privaciones, malestar, apatía, incomunicación, y están siempre presentes, pero por sí mismos no constituyen conflictos. Se convierten en conflictos si hay confrontación entre actores, conciencia del agravio; se perciben objetivamente en toda su magnitud; y existen reclamos y demandas en torno a la situación.

Del ambiente al conflicto

La perturbación ambiental es bien antigua: la contaminación, la deforestación, las lluvias ácidas, la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la pérdida de biodiversidad y, más reciente, el cambio climático, forman parte de una larga relación de problemas ambientales (Correa & Rodríguez, 2005; Dumas, Kakabadse, Heylings & Cabrera, 2010; López, 2017). Estas situaciones describen el nivel de deterioro ambiental y de agotamiento de los recursos naturales. No obstante, un problema ambiental no origina necesariamente un conflicto, puesto que no expresa las reacciones de los actores individuales o sociales implicados ante tales escenarios.

Los conflictos generados por el empleo del ambiente surgen de diferencias en las posibilidades de uso, acceso, aprovechamiento y distribución de los beneficios obtenidos. Las causas son afines a las de cualquier otro tipo de conflicto social.

Conflictos ambientales

Los conflictos ambientales presentan las siguientes características:

Son inducidos por una degradación ambiental; se manifiestan como políticos, sociales, económicos, étnicos, religiosos y territoriales, alrededor de recursos o intereses nacionales (Homer, 1991).

Representan cosmovisiones ambientales y de vida enfrentadas, más allá de meras disputas por la propiedad de un recurso (Sabatini, 1977).

Tipo de conflicto social donde se disputan aspectos ambientales relacionados con los impactos físicos y biológicos, y su valoración por la sociedad (Santandreu & Gudynas, 1998).

Despliegue de dinámicas de interacción (cooperativa o conflictiva), formación de alianzas y apego a valores, que surgen por el control de bienes, recursos y poder (Alonso & Costa, 2002).

Evidentemente, en los conceptos referidos, aunque no se declare explícitamente el término «social» en su denominación, este se encuentra presente en sus elementos componentes. Además, no puede referirse un conflicto ambiental en abstracto, sin dimensión social.

Conflicto socioambiental

La Red Mesoamericana de Manejo de Conflictos Socioambientales (RMMCS, 2000) lo define como manifestaciones de la necesidad de «ajuste» de las relaciones sociales y económicas generadas a partir de la dinámica de uso y acceso a los recursos naturales.

Es un proceso de interacción colectiva caracterizado por la oposición y controversia entre grupos de intereses, el cual resulta de sus incompatibilidades, reales o percibidas, en torno al control, y uso y/o acceso al ambiente y sus recursos (Correa & Rodríguez, 2005).

Otro análisis de estos conflictos (Cabría, 2009) considera diferentes perspectivas:

La transformación: es la predisposición a la acción en individuos o grupos interdependientes, que buscan satisfacer intereses u objetivos que se perciben incompatibles.

El poder: ocurre cuando dos o más actores no están de acuerdo sobre la distribución de recursos materiales o simbólicos.

La cultura: resulta una construcción social producto de los diferentes significados y la interpretación que las personas involucradas les adjudican a las acciones y los eventos.

Algunos autores hacen una distinción entre conflicto ambiental y socioambiental. El ambiental se relaciona con el daño a los recursos naturales, donde la oposición proviene principalmente de actores exógenos, por lo común activistas de organizaciones ambientalistas. En los socioambientales, además, se involucran a las comunidades afectadas de forma directa por los impactos derivados de un determinado proyecto, planificado o en ejecución (Walter, 2009).

Estos procesos constituyen una dinámica de controversia en torno al uso y acceso a los recursos naturales, como resultado de incompatibilidades reales o percibidas; tienen un ámbito social e involucran una dimensión ambiental (Dumas, Kakabadse, Heylings & Cabrera, 2010).

Se trata de espacios de confrontación y de encuentro, a través de los cuales se debaten posiciones y proyectos, se confrontan agravios y se generan nuevas rupturas, particularmente en los ámbitos locales (Paz & Risdel, 2014).

Así, cada definición plantea una visión sobre los vínculos entre el ambiente y la sociedad, los cuales, a su vez, reflejan una multiplicidad de perspectivas con arreglo a determinados valores, intereses y relaciones de poder. Posiblemente, esta diversidad de tipos para conceptualizar los conflictos no deja de ser un reflejo de la dicotomía entre el factor social y el ambiental, tan recurrente entre las ciencias naturales y sociales al abordar los temas ambientales.

Los autores consideran que los criterios de la RMMCS (2000) y de Dumas, Kakabadse, Heylings y Cabrera (2010) son los que más se adecuan, a pesar de que ambos en sus respectivas definiciones solo se limitan al uso de los recursos naturales. De este modo, obvian otras relaciones ecológicas y sociales vinculadas a los ecosistemas, así como a los bienes y servicios que estos ofertan.

Se asume el conflicto socioambiental fundamentado en la complejidad del ambiente, la diversidad de relaciones estructurales y funcionales entre sus componentes, el efecto acumulativo del empleo de políticas ambientales inadecuadas, y la implicación de actores con diferentes grados de poder que hacen uso del ambiente y sus recursos, a los que otorgan un significado cultural, y en torno a los cuales se configura su vida social cotidiana y comunitaria.

La complejidad de los conflictos socioambientales obedece a que se entremezclan gran cantidad de problemas a la vez, se maneja mucha información, y se involucra una multiplicidad de actores relacionados e interdependientes, lo que implica una diversidad de percepciones sobre cómo atender o resolver los problemas. Su relevancia resulta elevada, pues involucran los esquemas de desarrollo existentes, los mecanismos de acceso a los recursos naturales e, incluso, la distribución de la riqueza y el poder social (RMMCS, 2000).

¿Por qué el uso del ambiente genera conflictos?

El ambiente es de uso obligado e ineludible para el desarrollo socioeconómico de un país. Tras la justificación de las demandas del desarrollo, se aplican políticas ambientales inadecuadas, se sobreexplotan muchas especies más allá de su capacidad de reemplazo, se introducen especies exóticas y se llega a un drástico declive de las nativas, por solo citar algunos eslabones en esta cadena de interacciones.

Así la problemática ambiental se involucra en una retroalimentación positiva: los ambientes naturales se afectan en aras del desarrollo humano y este, a su vez, altera en su devenir el ambiente que lo sostiene, al orientarse, por una parte, a la sobreexplotación con un enfoque desarrollista y, por otra, a la subsistencia en condiciones de desigualdad.

Buckles (2000) sintetiza un grupo de razones que avalan el origen de los conflictos asociados al uso del ambiente. Las más significativas señalan la integración de los recursos naturales en un contexto o espacio interconectado, donde las acciones de un individuo o grupo pueden generar daños que llegan muy lejos, asociados al hecho de que los procesos ecológicos generan efectos acumulativos de gran alcance, y a menudo no se conocen bien las interacciones ecológicas, o se expresan cuando ya el deterioro resulta irreversible. Tal es el caso de la explotación de especies con algún tipo de amenaza: si el conflicto no tiene una solución inmediata, el daño podría tornarse irreversible.

Por otra parte, los conflictos por los recursos naturales tienen connotaciones de clase, cuando quienes poseen el recurso se enfrentan a los que no tienen nada, pero lo hacen productivo con su trabajo; y existen asimetrías en el acceso, el control y los beneficios de los actores, según el grado de poder. Desde esta perspectiva, la demanda del ambiente y sus recursos presenta múltiples dimensiones sociales y económicas, donde se establecen relaciones complejas y desiguales entre una amplia gama de actores sociales. También se usan de manera simbólica, pues conforman una manera particular de vida, que se expresa en la idiosincrasia del agricultor, ganadero, pescador, minero, entre muchos más.

En estas condiciones se desencadena toda una serie de conflictos. Conflictos entre el discurso humanista del desarrollo sostenible y la satisfacción de las necesidades cada vez mayores; entre los deseos de obtener ganancias y la necesidad proyectar una imagen pro-ambiental, para obtener más ganancias. Conflictos porque el deterioro ambiental marcha a un paso mucho más acelerado que las medidas de mitigación; entre la necesidad de un uso racional del ambiente y la falta de preparación de los decisores y usuarios de los recursos para llevar a la práctica alternativas sostenibles, y dentro del entramado de relaciones productivas y de los servicios que se presentan en el entorno empresarial y comunitario (Perdomo, 2014).

El conflicto por dentro

El estudio del conflicto parte de un esquema general que considera elementos comunes a cualquier tipo; se basa en las denominadas 3P: problema, proceso y personas, íntimamente relacionadas entre sí (Lederach, 1998).

Los problemas son diversos, enmarcados en un contexto muy particular que no se puede generalizar. El proceso constituye la forma en que el conflicto se desarrolla, y cómo las partes intentan resolverlo o zanjarlo. De este modo, según las particularidades del escenario y la magnitud de los problemas, se presentan intereses entremezclados, que están representados por una gran diversidad de personas aisladas y grupos organizados o instituciones, también llamados actores.

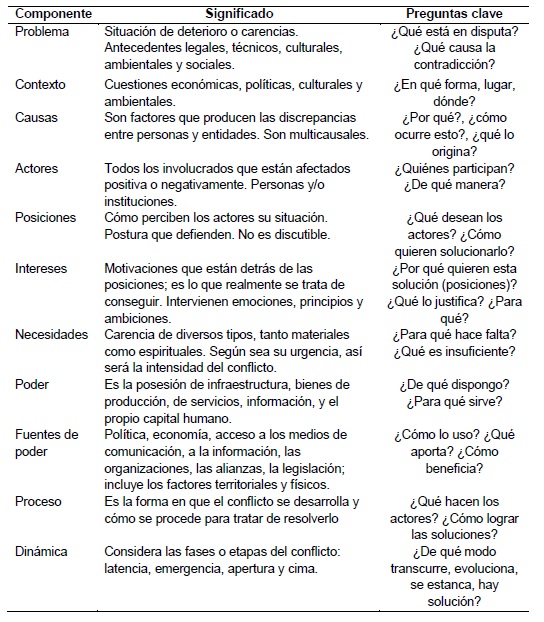

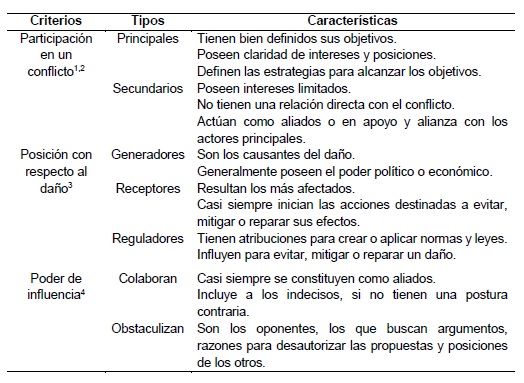

La designación del término «actores» resulta más objetiva, pues el conflicto generalmente trasciende el ámbito personal; este es el criterio seguido por los autores. La variedad de actores se clasifica atendiendo a diferentes enfoques (Tabla 1).

Tabla 1 Clasificación de los actores implicados en un conflicto

Fuente: A partir de 1Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, 2003), 2Ortiz (2003), 3Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, 1998) y 4Delpiano yTorres (2003).

El análisis se complejiza si participa una mayor cantidad de actores con posiciones, intereses y necesidades diversas. La situación deriva en diferentes causas y estadios en su desarrollo.

Causas de los conflictos

Son comunes las causas asociadas a la competencia por recursos limitados, las necesidades humanas básicas, y los valores y las creencias. Son subyacentes: valor propio, reputación, retos a la identidad propia, percepciones, suposiciones, conocimiento, información, expectativas y diferencias de poder (Picard, 2014).

Los conflictos por intereses (competencias) surgen cuando se intenta desplazar a otros grupos de la posesión o el acceso a bienes, recursos, derechos, valores o posiciones escasas. Los intereses y valores constituyen los elementos materiales esenciales del conflicto social, son variables y están sujetos a procesos de ajustes. Los valores, las creencias y las concepciones se vinculan a la cultura, y tienen tiempos para arreglos más lentos y pausados (Silva, 2008).

Moore (1986) opina que la percepción de metas incompatibles y la escasez de recursos constituyen los elementos centrales, a lo que se añade el poder. Estas causas pueden entremezclarse en la conformación de los conflictos, que en su evolución pasan por diferentes etapas, desde una situación conflictiva imprecisa hasta una gran crisis.

Tipos de conflictos

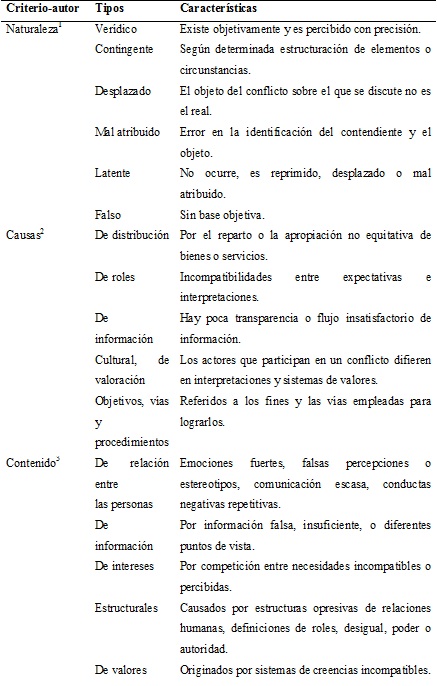

Existen diversas clasificaciones de conflictos (Tabla 2).

Tabla 2 Tipos de conflictos según los criterios considerados por diferentes autores

Fuente: A partir de 1Deutsch (1973), 2Moore (1986), 3Deutsch (1994), 4Ortiz (1996), 5Domínguez y García (2003) y 6Picard (2014).

Lo anterior no pasa de ser una teorización. En la realidad no existe un conflicto puro, de causa única, si bien es cierto que las relaciones de poder, generalmente, marcan el rumbo del conflicto.

La estructura del conflicto

Los elementos constitutivos resultan: el problema, objeto central de las discrepancias que es percibido por los actores de formas diversas; las diferencias de posiciones conducen a incompatibilidades o divergencias que deben abordarse para solucionar la situación. Los intereses son la verdadera razón, el motivo por el cual cada uno de estos asuntos tiene importancia para los involucrados, en tanto las necesidades constituyen lo indispensable, lo mínimo que hace falta para satisfacer a un actor, y el proceso seguido para resolver el problema (Tabla 3).

Estilos del conflicto

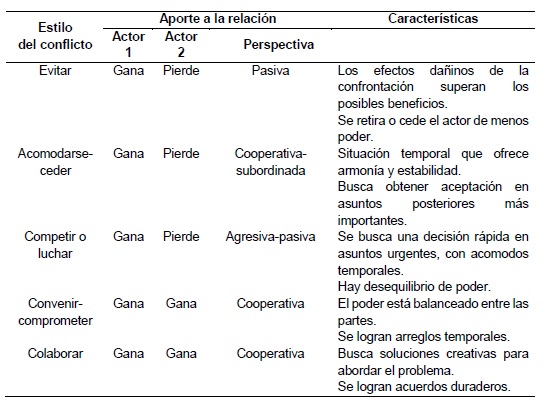

Las respuestas frente al conflicto muestran una multiplicidad de reacciones individuales y colectivas, según sea la postura de aceptar, evitar o negar el conflicto (Fis, 2003). Los estilos se construyen siguiendo dos factores clave, enmarcados en las metas que cada actor intenta alcanzar, y las relaciones que tienen entre sí; de ello derivan cinco tipos: complacer, competir, evadir, transigir y colaborar (Picard, 2014; Dumas, Kakabadse, Heylings & Cabrera, 2010), resumidos en la Tabla 4.

La elección de uno u otro estilo al inicio del conflicto y las mudanzas de posición o actitud posterior, determinarán el proceso del conflicto y las posibilidades de cambio.

Dinámica del conflicto

El paso de un problema a una situación conflictiva, y de esta a un conflicto propiamente dicho, tiene mucho que ver con la dinámica del conflicto, las relaciones existentes entre los actores, la forma en que estas se deterioran, lo concluyente de la situación, el grado de nivelación de las relaciones de poder y el modo en que se desarrollan (Picard, 2014).

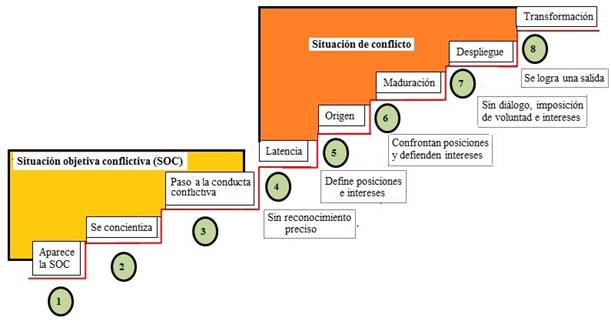

El conflicto puede evolucionar de forma lenta, gradual, o devenir en una abrupta cascada de acontecimientos. Es factible encontrar diferentes etapas (Fig. 1): la situación conflictiva inicial al conflicto propiamente dicho, pasando por las fases de latencia, origen, maduración, despliegue y transformación.

La situación objetiva conflictiva constituye el primer momento en la dinámica del conflicto, pero su existencia per se no justifica el conflicto. Para ello se requiere tomar conciencia y pasar a la conducta conflictiva, donde se manifiestan actitudes, agravios, discusión, e incluso agresión física. Este período se caracteriza por poseer una fuerte carga emocional.

En la situación de conflicto, la distinción entre las fases puede ser sutil, o transitar de modo abrupto, según sus particularidades, la magnitud y la actitud de los implicados. La escalada se identifica fácilmente: se comienzan las acciones para provocar una actitud defensiva de la otra parte; se pasa de un tema general a todo un abanico y, además, se amplían los argumentos. Se buscan alianzas para enfrentarse, se distorsiona la comunicación, hay exageración y falsas generalizaciones, hasta caer en posiciones extremas.

Si bien desde la teoría lo ideal resulta una salida con satisfacción mutua de ambas partes, en la realidad existe un compromiso entre ganancias y pérdidas, de acuerdo con la evolución del proceso y las ponderaciones entre las partes.

Tratamiento de los conflictos

La intervención en un conflicto presupone valorar una gran diversidad de factores y su dinámica temporal. Es imperativo el análisis de actitudes, contextos, poderes, formas de comunicar, modelos culturales y estructuras de dominio (Fis, 2003).

La percepción del conflicto como algo negativo resulta usual. Se reconoce comúnmente la falta de herramientas para afrontarlos de manera positiva y, por tanto, se carece de recursos adecuados a tales fines. El conflicto asume un papel positivo si fortalece la cohesión social y crea nuevas relaciones entre personas y grupos en disputa; se convierte en una oportunidad de cambio al visualizar las injusticias, la discriminación, y si ayuda a reducir prejuicios y diferencias de poder.

Una vez esclarecida la posición positiva o negativa asumida ante un conflicto, se necesita considerar las diferentes formas en que será abordado.

En el análisis del conflicto se aprecia una dualidad dialéctica: posee tanto la vertiente de crisis como la de oportunidad de cambio; la idea de enfrentamiento como la de mejorar situaciones y relaciones. Esto los convierte en procesos que conducen a distintos resultados, según el desarrollo y la metodología utilizada para gestionarlos (Esquivel, Jiménez & Esquivel-Sánchez, 2009).

Usualmente se emplean tres conceptos clave: resolución, gestión y transformación. Fis (2003) utiliza la resolución en función de la evolución del conflicto, cómo empieza y termina. La gestión está enmarcada en reconocerlo y limitar sus consecuencias destructivas. La transformación se aplica de forma dialéctica en direcciones constructivas o destructivas, según se asuma.

Otros criterios se refieren a cómo la gestión pretende regularlo y reducir sus efectos negativos; la creación de capacidades necesarias para analizar, prevenir, resolver y/o transformarlos por caminos pacíficos, que excluyen la violencia y privilegian el diálogo (Herz, 2010). La distinción entre manejo y gestión no es categórica; estos, comúnmente, se consideran sinónimos.

La actitud asumida ante el conflicto, cómo evolucionan las disputas y cómo es más factible que terminen, tiene un componente político, cultural y educativo de magnitud.

El abordaje de los conflictos por vías colaborativas se enmarca en dos perspectivas principales: manejo y transformación. El manejo de conflictos se enfoca hacia la comunicación entre los actores, en tanto la transformación se refiere a los cambios en las relaciones de poder.

La comunicación permite el intercambio de ideas, opiniones, puntos de vistas, sentimientos y motivaciones. Tradicionalmente, se ha desarrollado bajo esquemas autoritarios, jerárquicos, de limitada efectividad (González, Barrios, Padrón & Rodríguez, 2003). La visión del manejo se centra en las relaciones entre los implicados, y los nexos se derivan de su disposición comunicativa en un escenario configurado por dichas relaciones. A fin de cuentas, el conflicto surge cuando un reclamo, basado en un agravio real o percibido, se rechaza parcial o totalmente.

En el manejo de conflictos debe propiciarse el empleo de una comunicación efectiva, la sustitución del monólogo por el diálogo, la empatía y la retroalimentación como herramientas esenciales para identificar los actores protagonistas del proceso (que se motiven por el trabajo en cuestión(, y lograr su participación y un accionar de equipo en busca de objetivos comunes (Navarro, Membreño & Martínez, 2018).

El enfoque de transformación de conflictos ofrece una ruta conceptual y metodológica para avanzar hacia la construcción de mayor justicia y la superación de las asimetrías de poder. Es una opción eminentemente política.

La transformación parte del análisis de los tipos de violencia para reducirlos, distinguir entre los factores de escalada que dan origen a crisis, y las causas más profundas y arraigadas. Los factores de escalada incluyen acciones violentas, información malintencionada, rumores, falta de acceso a la información, mecanismos de participación deficientes y canales de comunicación poco eficaces. La intervención en este nivel ayuda a evitar actos de violencia, pero no ataca causas estructurales como la desigualdad, la exclusión y la pobreza. La diferenciación entre los factores de escalada y las causas profundas de los conflictos se relaciona con el entendimiento de la violencia en sus diferentes aspectos (Rodríguez, Inturias, Volker, Robledo, Sarti & Borel, 2017).

El poder se percibe como un potencial humano para hacer algo, conseguir objetivos específicos e intereses personales, superar resistencias, e intentar conducir una situación conflictiva hacia un resultado favorable a los intereses propios. La transformación de los conflictos implica tratar de nivelar los desequilibrios. Cuanto más equitativo sea el poder de una relación, más estable y productiva será esta (Correa & Rodríguez, 2005).

El poder resulta relativo y específico a la situación o el debate en cuestión. Las fuentes son recursos materiales y humanos: vinculación con el poder político, económico o social, mejores redes de comunicación, mayor acceso a la información, mejor sistema de toma de decisiones y un mejor liderazgo, entre otros (Ortiz, 1996).

Abordar adecuadamente el conflicto impone un análisis de las relaciones de poder, discernir las causas de las desigualdades y buscar las vías para nivelarlas.

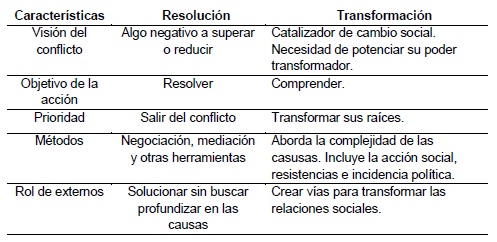

La transformación del conflicto constituye un catalizador de cambio social, a través de una doble dimensión: por un lado, tensiona y corrompe las relaciones sociales; por el otro, tiene el potencial de superar, cambiar y transformar aquellas relaciones conflictivas hacia un cauce constructivo más armónico y equilibrado entre actores sociales (Rodríguez, Inturias, Volker, Robledo, Sarti & Borel, 2017). Una comparación entre las opciones de resolución y trasformación se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5 Características distintivas de la resolución y trasformación de conflictos

Fuente: Adaptado deRodríguez, Inturias, Volker, Robledo, Sarti y Borel, 2017.

El concepto de «transformación de conflictos», de forma implícita o aplicada, combina aspectos comunicacionales con los elementos de poder presentes en la base social y la política misma de las relaciones entre actores y, por supuesto, en sus dinámicas de interacción. Obviamente, tanto la gestión como la transformación son válidas en el tratamiento de un conflicto; una comunicación efectiva mejora relaciones y facilita el entendimiento, y las asimetrías sociales se reducen con el empoderamiento y la nivelación de las relaciones de poder. Así, ambas alternativas pueden usarse de modo integrado en el tratamiento a los conflictos socioambientales, enfoque que los autores comparten y asumen.

Alternativas consensuales de trabajo con los conflictos

En el tratamiento de los conflictos se usan diferentes metodologías que llegan a conformar un continuum, desde lo consensual a lo adjudicativo. Los procesos consensuales permiten que las partes tengan un mayor control de las decisiones, son más flexibles y menos costosos, y ofrecen más privacidad. Ellos comprenden la negociación, la mediación y la conciliación (Picard, 2014). Este trabajo aborda los dos primeros.

La negociación es el proceso voluntario de diálogo y búsqueda de solución a los problemas y, por lo tanto, al conflicto entre partes afectadas por la diferencia o disputa; un mecanismo que puede enfocarse hacia posiciones y/o intereses; cotidianamente se entiende como la acción de dar y recibir, de intercambiar y transar entre dos partes: una que recibe y otra que entrega o da.

Durante mucho tiempo primó una concepción de ganar, a ultranza, independientemente de los resultados o beneficios de la otra parte implicada. En la actualidad, las negociaciones buscan acuerdos en que ambos ganen. En este tipo de relación los actores tratan de acercar posiciones y llegar a acuerdos de beneficio mutuo en relación con determinado asunto (Fis, 2003).

La negociación puede desarrollarse sobre la base de posiciones y exigencias (característico del modo competitivo( o en función de intereses y necesidades, forma constructiva que promueve la mejora de la relación entre las partes (Navarro, Membreño & Martínez, 2018). El objetivo es llegar a un compromiso mediante la comunicación, la persuasión y las concesiones. La condición para ello es que todas las partes estén dispuestas a renunciar a una porción de su poder, haciendo posible una solución.

La mediación constituye un método de resolución de conflictos, en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial: el mediador. Este ayuda a orientar las relaciones, de tal forma que los actores puedan expresar y articular sus necesidades e intereses en un marco de reconocimiento mutuo, y favorecer la búsqueda de soluciones, pero no tiene poder para imponer una solución (Picard, 2014).

La concertación, por definición, es un proceso de deliberación entre las partes con intereses diversos, facilitado por un tercero imparcial, que conduce a la obtención de acuerdos voluntarios y al establecimiento de límites a las divergencias (Thévoz, 2006). Se considera una forma particular de mediación entre actores públicos y privados, dirigida a la búsqueda de acuerdos para la toma de decisiones públicas

La conciliación resulta similar a la mediación, pero la tercera persona actúa como un enlace o intermediario para resolver el problema, con la forma de un acta o acuerdo de conciliación; las partes no comparecen juntas (Picard, 2014).

El tratamiento de los conflictos socioambientales

Los problemas ambientales generan múltiples conflictos, a veces con implicaciones nacionales e internacionales, según los recursos de que se trate. El manejo de la diversidad de intereses, niveles y escalas de actuación impone la necesidad de mecanismos variados e, incluso, combinar procesos consensuales y adversariales en la búsqueda de soluciones.

Desde esta perspectiva, lo primero es el reconocimiento de la existencia de conflictos, aceptarlos como positivos, parte inherente a las relaciones sociales, que en su tratamiento conducen a procesos negociados, de participación; y compartir la toma de decisiones. Ello implica eliminar tabúes, borrar estereotipos, aceptarlos, adquirir cultura para reconocerlos y modos de abordarlos. Para esto resulta básico la divulgación y la capacitación.

En Cuba los conflictos socioambientales no han sido objeto de una atención particularizada. Los autores consideran variadas las razones que tributan a ello: el escaso conocimiento con respecto al tema, la falta de reconocimiento y legitimidad, la poca cultura para aplicar la negociación, mediación y otros mecanismos consensuales, así como su limitada operatividad, los esquemas de dirección vertical asociados a una participación restringida en la toma de decisiones ambientales, la necesidad de cambiar esquemas, formas de pensar y la resistencia al cambio, entre otros. No obstante, están ahí y se necesita aprender cómo tratarlos.

En las áreas protegidas, en la elaboración de los planes de manejo, el trabajo administrativo del lugar, y en la solicitud de licencias ambientales, existen mayores posibilidades para un acercamiento a los problemas y posibles conflictos; pero el desconocimiento, sumado a la existencia de vacíos legales (relacionados con las categorías de manejo(, conducen a que los conflictos no se consideren ni se enuncien explícitamente.

A lo largo de décadas de trabajo ambiental vinculado a las comunidades costeras, a las áreas protegidas y con el conocimiento adquirido, los autores han acumulado experiencias para declarar un grupo de actividades productivas, de los servicios, empresas y entidades, cuyas acciones son fuentes generadoras de conflictos.

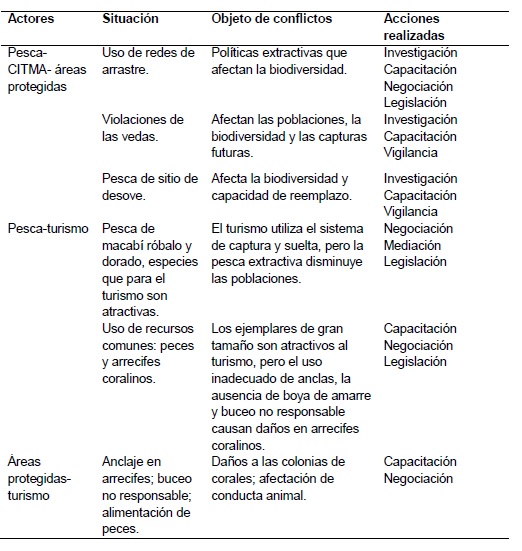

La Tabla 6 ilustra este escenario a través del análisis de diferentes situaciones conflictivas que están presentes en la región norcentral, pero no excluyen otras localidades costeras. El modo en que evolucionaron hacia un conflicto, el tratamiento que se les concedió, incluso su vigencia en la actualidad, ameritan un análisis que va más allá del alcance del presente trabajo.

En los municipios costeros uno de los actores de mayor incidencia es la pesca. La actividad extractiva de la pesca durante décadas se basó en el empleo de políticas insostenibles (Baisre, 2018). La incorporación de un nuevo actor (el turismo( en un escenario que fue tradicionalmente del dominio de la pesca, trajo nuevas complejidades por el uso de recursos comunes. Tal es el caso de especies de peces carismáticos, que el turismo utiliza en el sistema de captura y suelta; y el buceo SCUBA, en arrecifes. Los buceadores tocan las colonias coralinas, sobre todo cuando se afirman para hacer fotografías; se suma que el cálculo de la carga de buceadores en los arrecifes coralinos no resulta común y, mayoritariamente, el número de visitantes se ajusta a la demanda y a los instructores de buceo disponibles, aunque existen metodologías para este fin (Pereda, Hernández & Estrada, 2006). Adicionalmente, las áreas protegidas encargadas de la protección de la biodiversidad la mayoría de las veces carecen de recursos materiales para mantener un sistema de vigilancia, y falta la fuerza legal para actuar en consecuencia.

Lo anterior no pasa de ser una simplificación de una situación mucho más compleja, dirigida a ilustrar un contenido poco conocido, que puede estar presente en otras áreas del territorio.

En este escenario existe una gran diversidad de herramientas a emplear. La primera acción es la capacitación de los actores implicados, con una gran diversidad de vías. Los proyectos de colaboración, nacional y territorial, ofrecen un espacio ideal para la capacitación y las gestiones vinculadas con el manejo, a través de la realización de talleres de intercambio con el sector empresarial, la conservación, las universidades y los especialistas de la ciencia. Actualmente, este constituye uno de los objetivos a desarrollar por el proyecto Ecovalor. También el manejo integrado costero ofrece un espacio ideal para trabajar los conflictos. Los mapas de conflictos resultan otra herramienta de utilidad, la cual ayuda a clarificar la relación entre los actores, visualizar los vínculos, y prever las influencias, positivas o negativas, de actores que afectan el proceso. Desde lo legal existen vacíos: los conflictos socioambientales no están legitimados y la ley de medio ambiente vigente no los incorpora.

No existe una receta única. Como quiera que sea, cada contexto tiene sus requerimientos, particularidades y, a partir de sus demandas y necesidades, se puede optar por una u otra vía.

CONCLUSIONES

La participación de múltiples actores en los conflictos socioambientales, con diferentes perspectivas, añade complejidad al proceso.

El tratamiento de los conflictos ha carecido de una visión sistémica e integradora que, en cierta manera, ha influido en su propio reconocimiento.

La ausencia de marco teórico integrador establece una retroalimentación positiva con respecto al desconocimiento del tema.

El uso del ambiente genera diversos conflictos socioambientales, manifiestos en una dinámica interactiva ante las demandas del desarrollo y las necesidades de la conservación.

La falta de reconocimiento de este fenómeno y lo imperioso del deterioro ambiental imponen la necesidad de un llamado emergente, antes de que las soluciones lleguen demasiado tarde.

Las carencias cognitivas y la necesidad de capacitación son una generalidad que marca los puntos de partida para abordar los conflictos, donde el trabajo comunitario y el desarrollo de proyectos abren una nueva perspectiva para su tratamiento desde enfoques consensuales.