INTRODUCCIÓN

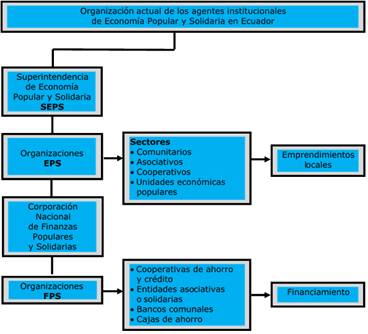

En Ecuador, a partir de 2007, con la llegada del Gobierno conocido como «de la Revolución Ciudadana» (15 de enero de 2007-24 de mayo de 2017), se han implementado diversas políticas públicas en beneficio de los sectores populares y solidarios. Una de estas constituye el surgimiento de los agentes institucionales de Economía Popular y Solidaria: la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), creada en 2011; la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), de 2012; y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), de 2009, el cual está adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Para su funcionamiento, los agentes institucionales se basan en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS), que entra en vigor en 2011; además, tienen presencia en todas las provincias del país; excepto CONAFIPS, pues es única y tiene su residencia en la provincia de Pichincha, cantón Quito, capital de la República de Ecuador. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019), el país está conformado por 24 provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe.

IEPS constituye la institución comisionada para el fortalecimiento de los actores de Economía Popular y Solidaria; la CONAFIPS, el organismo encargado de transferir los recursos monetarios a las organizaciones de Finanzas Populares y Solidarias: cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, bancos comunales y cajas de ahorro, las cuales, a la vez, deben conceder crédito a los emprendedores de las organizaciones de Economía Popular y Solidaria (EPS): sectores comunitarios, asociativos, cooperativos y unidades económicas populares; y la SEPS actúa como organismo de control de las organizaciones antes mencionadas (LOEPS, 2011).

Por ello, el objetivo del presente trabajo fue analizar el desempeño de los agentes institucionales y su contribución al desarrollo de los emprendimientos locales que se ejecutan a través de las organizaciones de EPS, como los forjadores de la generación de nuevas fuentes de empleo.

DESARROLLO

En la LOEPS (2011) se indica que las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios, y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente ley. Las entidades asociativas o solidarias, los bancos comunales y las cajas de ahorro resultan organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de los límites señalados por la Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Asimismo, en la LOEPS (2011) se señala que el sector comunitario representa el conjunto de organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y autogestionada, bajo los principios de la presente ley. El sector asociativo es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, autoabastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y autogestionada bajo los principios de la presente ley.

A partir de la LOEPS (2011), el sector cooperativo resulta el conjunto de cooperativas, entendidas como sociedades de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las unidades económicas populares se dedican a economía del cuidado, y los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales, ue realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas para fomentar la asociación y la solidaridad.

En América Latina, a partir de la década de los noventa, se reconoce a la Economía Popular y Solidaria que actualmente tiene vigencia en Ecuador como: Economía Social, Economía Solidaria, Economía Popular, Economía Social y Solidaria, Economía Plural, Economía Alternativa, Economía Comunitaria, Otra Economía (Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

Antes de abordar la definición de «Economía Popular y Solidaria», se considera pertinente conocer algunas definiciones de «Economía Popular» y «Economía Solidaria».

La Economía Popular es el instrumento que posee la población excluida socialmente para enfrentar, medianamente los efectos que producen los bajos niveles de ingreso familiar, la ineficaz distribución de los ingresos nacionales y las desigualdades que genera el orden económico establecido (Romero, 2012, citado por Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

Esta constituye el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares, con miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales (Sarria & Tiribia, 2004, citado por Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

También, representa el conjunto de bienes, capacidades y actividades de las instituciones que regulan la apropiación y disposición de esos recursos, para la realización de actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo que llevan a cabo los trabajadores; sus unidades domésticas, familiares y comunales; y las organizaciones específicas, las cuales se dan por extensión para lograr fines como: emprendimientos unipersonales y familiares, redes de ayuda mutua, juntas con fines de gestión económica, cooperativas, asociaciones diversas. De este modo, se organizan los procesos naturales y las capacidades humanas, con el objetivo de reproducir la vida y fuerza de trabajo en las mejores condiciones posibles (Coraggio, Arancibia & Deux, 2010, citado por Auquilla, 2014).

Igualmente, la Economía Popular combina oportunidades laborales, tecnológicas, organizativas y comerciales, de carácter tradicionales, con otras de tipo moderno. El resultado es un increíble, heterogéneo y variado entrelazamiento de actividades orientadas a asegurar la subsistencia y la vida cotidiana. Además, opera y se expande para buscar intersticios que se encuentran en el mercado, aprovecha beneficios y elementos proporcionados por los servicios y subsidios públicos, se inserta en experiencias promovidas por organizaciones no gubernamentales e, incluso, a veces logra reconstruir relaciones económicas basadas en la reciprocidad y la cooperación, que predominaban en formas más tradicionales de organización económica (Razeto, 2011, citado por Auquilla, 2014).

Mientras, los autores de esta investigación afirman que la Economía Popular es la vía que tienen las personas de los sectores populares que se hallan desempleados y, por tanto, generan actividad productiva informal, que les permite obtener ingresos, con los cuales adquieren bienes y servicios, y satisfacen medianamente sus necesidades básicas.

Una vez puntualizas las definiciones de «Economía Popular», a continuación, se presentan las de «Economía Solidaria».

La Economía Solidaria es una locución cuyo cuerpo teórico está en construcción. El celo por llenarla de contenido parte de la necesidad de encontrar alternativas a las prácticas de acumulación e individualismo que propone el modelo capitalista actual (Obando, 2009).

Asimismo, la Economía Solidaria resulta un sistema socioeconómico, cultural y ambiental llevado a cabo de forma individual o colectiva, a través de prácticas solidarias, participativas, humanistas y sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía (Askunze, 2007, citado por Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

Igualmente, se entiende por Economía Solidaria el sector que se rige interna y externamente por relaciones de cooperación, intercambio, financiamiento y consumo solidarios (Coraggio, Arancibia & Deux, 2010, citado por Auquilla, 2014).

Para los autores de esta investigación, la Economía Solidaria es el mecanismo que permite que las personas se organicen, y generen producción y consumo de forma sostenible; y, como resultado, obtengan ingresos sin la ambición de lucro, sino con el fin de satisfacer sus necesidades elementales de forma moderada.

A partir de las definiciones de «Economía Popular» y «Economía Solidaria», se presenta la de «Economía Popular y Solidaria». Esta constituye la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento, y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, sobre la base de relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, lo que privilegia el trabajo y el ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital (LOEPS, 2011).

A juicio de estos autores, la Economía Popular y Solidaria es la vía que tienen las personas excluidas del sistema económico tradicional, las cuales, a través de la organización, desarrollan procesos de producción, distribución, circulación y consumo, lo que les permite generar ingresos, con los que satisfacen sus necesidades humanas y, por tanto, ven mejorada su calidad de vida; esto propende al Buen Vivir.

El Buen Vivir resulta la consecución del florecimiento de todos, en paz y armonía con la naturaleza, para la prolongación indefinida de las culturas humanas (Ramírez, 2010); además, una idea social movilizadora que va más allá del concepto de desarrollo -vigente en la tradición occidental-, pues está asociado a una noción más amplia de progreso. No se trata de un nuevo paradigma de desarrollo, sino de una alternativa social liberadora, que propone otras prioridades para la organización social, diferentes del simple crecimiento económico implícito en el paradigma del desarrollo. El crecimiento económico es deseable en una sociedad, pero también importan sus pautas distributivas y redistributivas (Falconí, 2013).

En opinión de estos autores, el Buen Vivir representa el logro de mejor calidad de vida de todas las personas, independientemente de su raza, religión y cultura, mediante la satisfacción de las necesidades mínimas de alimentación, educación, salud, vestimenta y vivienda.

En Ecuador el sistema económico es social y solidario; reconoce al hombre como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir (Constitución de la República del Ecuador, 2008, citado por Auquilla, 2014).

En la actualidad, debe dejarse de hablar y pensar solo en las microfinanzas, para asumir la categoría de Finanzas Populares y Solidarias, pues estas tienen trascendental importancia para los emprendedores de las organizaciones de Economía Popular y Solidaria (Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

Por ello, las Finanzas Populares y Solidarias están generadas por iniciativas locales, que fortalecen vínculos y capital social entre los actores más débiles por diferentes razones: geográficas, económicas, políticas y culturales. Estas tienen la misión de utilizar las herramientas necesarias para conseguir el desarrollo equitativo y sostenible de la población relegada (Vaca, 2012).

También, las Finanzas Populares y Solidarias son el conjunto de ideas, esfuerzos, capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos, recursos y estructuras, que actúan en cada territorio definido y limitado (recinto, parroquia, barrio suburbano y otros), con el propósito de que la población organice el mercado del ahorro, el crédito y los servicios financieros en su propio beneficio y en pos del desarrollo de toda la comunidad, abiertos al intercambio de productos y servicios con otras localidades, con la perspectiva de construir un nuevo sistema de flujos que tengan al ser humano como centro del desarrollo económico y social (Cardoso, Bermeo & Fresa, 2012, citado por Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

Desde el punto de vista de los autores de esta investigación, las Finanzas Populares y Solidarias constituyen la nueva estructura financiera que está al servicio de los sectores de bajos recursos económicos, a quienes la banca tradicional ha excluido del financiamiento por y los cuales actúan de forma solidaria.

A partir de las definiciones antes enunciadas, se aborda la de «Emprendimientos Económicos Solidarios». Estos abarcan diversas modalidades de organización económica, originadas en la libre asociación de los trabajadores, con base en principios de autogestión, cooperación, eficiencia y viabilidad. Al aglutinar a los individuos excluidos del mercado de trabajo, o motivados por la fuerza de sus convicciones y en búsqueda de alternativas colectivas de supervivencia, llevan a cabo actividades en los sectores de la producción o de la oferta de servicios, la comercialización y el crédito. Se presentan en forma de grupos de producción, asociaciones, cooperativas y empresas de autogestión, y combinan sus actividades económicas con acciones de índole educativa y cultural, al valorar el sentido de la comunidad de trabajo y el compromiso con la colectividad social en la cual se insertan (Gaiger, 2011).

Siguiendo a Gaiger (2011), el término «Emprendimiento Económico Solidario», usualmente ha servido para referirse a los más variados tipos de experiencias de Economía Solidaria; a grandes rasgos, abarca modalidades de trabajo a las cuales recurren los individuos que viven ordinariamente del empleo de su fuerza de trabajo y en las cuales encuentran refugio; y categorías sociales puestas al margen de los sistemas convencionales de ocupación y de distribución de la riqueza, dependientes del sector privado y del Estado, que adoptan, en proporción variable, arreglos colectivos en la posesión de los medios de producción, en el proceso de trabajo y en la gestión del emprendimiento. Esto minimiza la presencia de relaciones asalariadas. Dichas prácticas están ancladas en la economía de los sectores populares, de la cual son una extensión y donde encuentran primariamente su sustrato y su funcionalidad. Expresan, así, una inflexión de economía popular de base doméstica y familiar, o también, en algunos de sus segmentos, una reconversión de la experiencia obrera del trabajo, a través de la socialización de los medios de producción y de la democratización del poder económico.

Además, los Emprendimientos de Economía Popular y Solidaria resultan los proyectos generados por aquellas organizaciones socioeconómicas asociativas, constituidas por un grupo de personas pertenecientes a diferentes hogares, que se agrupan para compartir recursos, desarrollar procesos de trabajo conjunto, abastecerse de insumos, producir o comercializar colectivamente bienes o servicios de forma autogestionaria, siempre orientadas al intercambio en el mercado u otras formas de comercio justo, trueque, entre otros. Muchas de ellas realizan estas actividades de forma complementaria para su uso o consumo final propio, o del grupo o la comunidad a la que pertenecen (Coraggio, Arancibia & Deux, 2010, citado por Auquilla, 2014).

Mientras que, a juicio de Auquilla (2014), los Emprendimientos de Economía Popular y Solidaria constituyen aquella actitud y aptitud que tienen las personas que, como miembros de una organización, desarrollan nuevos e innovadores proyectos encaminados a la producción de bienes y servicios.

Desde 2012, todas las nuevas organizaciones de Economía Popular y Solidaria, así como las de Finanzas Populares y Solidarias, deben inscribirse en la SEPS para que inicien con su vida jurídica y, más aún, las que están constituidas (Reglamento LOEPS, 2012, citado por Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

En Ecuador existen 1399 parroquias: 609 urbanas y 790 rurales. Las parroquias urbanas y rurales pertenecen a un mismo cantón, con la diferencia de que las primeras se ubican en el centro y las segundas en los alrededores (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019).

El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Las juntas parroquiales rurales, los consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales constituyen gobiernos autónomos descentralizados (Constitución de la República del Ecuador, 2008, citado por Auquilla, 2014).

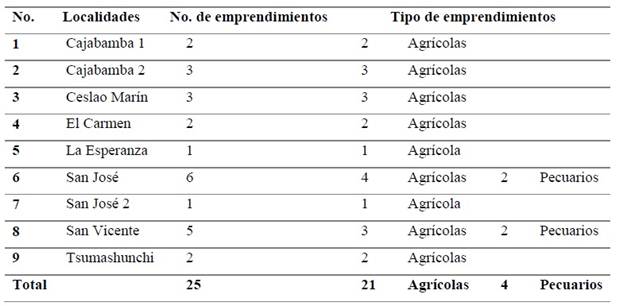

La investigación se realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia rural San José, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. Está conformado por nueve localidades: Cajabamba 1, Cajabamba 2, Ceslao Marín, El Carmen, La Esperanza, San José, San José 2, San Vicente y Tsumashunchi (Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

El GAD Parroquial Rural San José se encuentra ubicado en la región amazónica de Ecuador, al noroccidente de la provincia de Pastaza -la más extensa en territorio con 29,520 km²; de estos le corresponde 69 km² al GAD San José-, a 21 km del cantón Pastaza (ciudad de Puyo) y a 12 km del cantón Santa Clara (Fig. 1) (Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San José (2015)

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San José (2015)

Figura 1 Ubicación de la Parroquia Rural San José.

El GAD de la Parroquia Rural San José tiene 735 habitantes. De esta población, 386 son hombres y 349 mujeres. Se resalta que el 49,66 % (365 pobladores) corresponden a la Población Económicamente Activa (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010, citado por Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

La Población Económicamente Activa (PEA) está representada por las personas de 15 años y más, que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o, aunque no lo hicieron, tuvieron trabajo (empleados); y, personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados) (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017)

En las nueve localidades del GAD de la Parroquia Rural San José se desarrollan 25 emprendimientos, de los cuales 21 son agrícolas y 4 pecuarios (Tabla 1) (Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

MÉTODOS

Para diagnosticar el problema de la investigación, se realizaron tres talleres participativos con 250 emprendedores entre dirigentes y no dirigentes de las localidades del GAD Parroquial Rural San José. Con estos se logró elaborar una encuesta, para cuya validación se realizó una prueba piloto con 25 asistentes. Ejecutada esta actividad, se incorporaron otras preguntas con el nivel de satisfacción de los encuestados sobre los agentes institucionales, pues son estos los encargados de conceder asesoramiento, capacitación, financiamiento, seguimiento y control. Como resultado se diseñó la definitiva, que se aplicó a 75 dirigentes emprendedores: presidentes, secretarios y tesoreros, responsables directos de la administración de los 25 emprendimientos que se ejecutan en dicha parroquia rural. Por lo que, técnicamente, se considera una muestra no probabilística.

Por tratarse de un estudio cualitativo, el tamaño de la muestra no fue importante desde una perspectiva probabilística, porque no se trataba de generalizar los resultados a una población más amplia, sino de buscar profundidad. Por este motivo, se pretendió calidad más que cantidad, donde, lo fundamental radicó en la aportación de personas, participantes, organizaciones, eventos, hechos y demás, que ayudaran a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación planteadas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, citado por Auquilla, 2014).

Para el análisis de fiabilidad de la encuesta aplicada se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach. El procesamiento fue realizado mediante el paquete estadístico SPSS, el cual arrojó un valor de 0,955, lo que evidenció una alta confiabilidad de la encuesta utilizada (Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

RESULTADOS

La organización actual de los agentes institucionales de Economía Popular y Solidaria no está aportando al desarrollo de los emprendimientos locales; más bien, se está apartando de los potenciales emprendedores (Fig. 2). Esta forma de organización ha implicado una cadena de trámites muy larga para acceder al financiamiento por parte de los emprendimientos generados; como resultado, un emprendimiento de una organización de Economía Popular y Solidaria que se estable por primera vez, para su ejecución, debe solicitar los servicios financieros de las organizaciones de Finanzas Populares y Solidarias, pues estas organizaciones ofrecen el crédito para el financiamiento de los emprendimientos locales. Sin embargo, las entidades asociativas o solidarias, los bancos comunales y las cajas de ahorro no conceden el financiamiento, sino reciben los recursos monetarios de la CONAFIPS, institución que actúa como intermediaria; no ocurre lo mismo con las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales, en cambio, cuentan con recursos propios y suficientes para conceder créditos a los emprendedores (Auquilla, Ordóñez & Auquilla, 2014).

Debido al vigente funcionamiento de los agentes institucionales de Economía Popular y Solidaria, se han derivado una serie de limitantes que frenan el desarrollo de los emprendimientos en las localidades del GAD de la Parroquia Rural San José; y, por tanto, actúan en detrimento del aumento de la calidad de vida de sus habitantes. A estos, les corresponde estimular nuevas iniciativas de emprendimiento, y dar capacitación con contenidos y objetivos más ligados a las necesidades de cada momento y cada lugar, pero esto no está ocurriendo. También debe incentivarse a los emprendedores con la entrega de servicios financieros ágiles, así como dotarles de asesoramiento y capacitación, pero no se les proporcionan (Auquilla, 2014).

Se presentan a continuación los principales resultados de las encuestas realizadas:

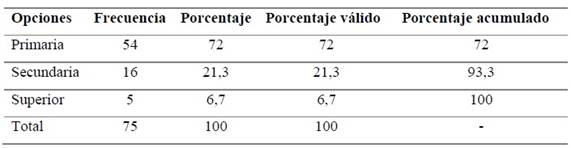

¿Cuál es su nivel de escolaridad? El 72 % de los entrevistados expresó tener nivel de instrucción primaria; el 21,3 %, de instrucción secundaria; y apenas el 6,7 % instrucción superior. Por tanto, se considera que a los directivos se les debe dar asesoramiento, capacitación y acompañamiento sobre emprendimientos locales, a fin de que sean sostenibles financiera y socialmente (Tabla 2).

¿Se encuentra satisfecho con el asesoramiento que le brinda el Instituto de Economía Popular y Solidaria de la provincia de Pastaza para el desarrollo de los emprendimientos locales? Los encuestados, en un 84 %, manifestaron que estaban insatisfechos con el Instituto de Economía Popular y Solidaria de la provincia de Pastaza, debido a que no se había cumplido con el cometido de dar asesoramiento a las organizaciones de Economía Popular y Solidaria para el desarrollo de los emprendimientos locales, el 12 % ha indicado que está medianamente satisfecho y, apenas el 4 % declaró hallarse completamente satisfecho (Tabla 3).

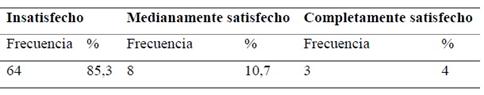

¿Se encuentra satisfecho con la capacitación que le brinda el Instituto de Economía Popular y Solidaria de la provincia de Pastaza para el desarrollo de los emprendimientos locales? La capacitación tampoco ha llegado a las organizaciones de Economía Popular y Solidaria, así lo confirmó el 85,3 % de los indagados. El 10,7 % ha señalado que se halla medianamente satisfecho y, tan sólo el 4 % reveló estar completamente satisfecho, por lo que el desarrollo de los emprendimientos locales se ha visto limitado por falta de formación (Tabla 4).

¿Se encuentra satisfecho con las condiciones de financiamiento que le ofrecen las organizaciones de Finanzas Populares y Solidarias para el desarrollo de los emprendimientos locales? Los pesquisados declararon en un 76 % que no se encontraban satisfechos con las condiciones de financiamiento que les ofrecían las organizaciones de Finanzas Populares y Solidarias para el desarrollo de los emprendimientos locales, el 17,3 % ha señalado que está medianamente satisfecho y, solo el 6,7 % indicó hallarse completamente satisfecho (Tabla 5).

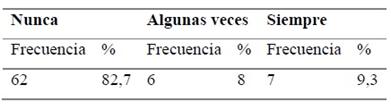

¿La organización de Economía Popular y Solidaria, de la cual usted es dirigente, ha hecho uso de las organizaciones de Finanzas Populares y Solidarias para el desarrollo de los emprendimientos que se ejecutan en su localidad? Se reveló que nunca hicieron uso de las organizaciones de Finanzas Populares y Solidarias en un 82,7 %, por considerar el manejo de mucha burocracia al momento de otorgar el financiamiento, así como la falta de comunicación y transparencia de la información al respecto, el 8 indicó que algunas veces % y, únicamente el 9,3 % hizo ostensible que siempre (Tabla 6).

¿El Instituto de Economía Popular y Solidaria de la provincia de Pastaza da seguimiento a los emprendimientos que se ejecutan en su localidad? Un 76 % los pesquisados manifestó que el agente institucional Instituto de Economía Popular y Solidaria de la provincia de Pastaza no daba seguimiento a los emprendimientos que se desarrollan en las localidades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San José, lo que había provocado que los emprendimientos locales caminasen al albedrío, el 17,3 % hizo ostensible que algunas veces y, solamente el 6,7 % exteriorizó que siempre (Tabla 7).

¿Está de acuerdo con la organización actual de los agentes institucionales de Economía Popular y Solidaria para el desarrollo de los emprendimientos locales? Un 86,7 % de los dirigentes investigados indicaron que estaban completamente en desacuerdo con la organización actual de los agentes institucionales de Economía Popular y Solidaria, pues no les permitía desarrollar nuevos e innovadores emprendimientos locales y, la vez, desarrollar de manera eficiente los actuales por falta de financiamiento. De este modo, no se ha logrado generar nuevas fuentes de empleo. Tan solo el 4 % estuvo completamente de acuerdo (Tabla 8).

Tabla 8 Organización actual de los agentes institucionales

Fuente: Auquilla, Ordóñez & Auquilla (2014).

De las encuestas aplicadas a los dirigentes emprendedores del GAD de la Parroquia Rural San José, se deduce que los emprendimientos locales no han logrado desarrollarse debido a la organización en que se hallan actualmente los agentes institucionales de Economía Popular y Solidaria. Esto, sin lugar a dudas, no ha permitido que se mejore el nivel de empleo.

Según datos que constan en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San José (2015), la tasa de empleo adecuado/pleno alcanzó tan solo el 19 %; la del subempleo, el 21,3 %; y, en un porcentaje elevado, la del desempleo, el 59 % (Fig. 3).

Fuente: A partir de declaraciones del Gobierno Parroquial Rural San José.

Fuente: A partir de declaraciones del Gobierno Parroquial Rural San José.Figura 3 Tasa de empleo adecuado/pleno, subempleo y desempleo.

Mientras que, a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017), en el sector rural el empleo adecuado/pleno alcanzó el 25,1 %; la del subempleo, el 22,8 %; y, el desempleo 49,9 %, por lo que este último prevalece (Fig. 4).

Fuente: A partir del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017)

Fuente: A partir del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017)

Figura 4 Tasa de empleo adecuado/pleno, subempleo y desempleo rural.

En el sector urbano ocurre todo lo contrario al rural, pues el empleo adecuado/pleno predomina con el 50,4 %; el subempleo alcanza18,4 %; mientras que el desempleo obtuvo un 25,2 % (Fig. 5).

Fuente: A partir del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017)

Fuente: A partir del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017)

Figura 5 Tasa de empleo adecuado/pleno, subempleo y desempleo urbano.

En el empleo adecuado/pleno se hallan las personas con empleo que durante la semana de referencia percibieron ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, y trabajaron igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y la disponibilidad de laborar horas adicionales. Los subempleados son las personas con empleo que durante la semana de referencia percibieron ingresos inferiores al salario mínimo, trabajaron menos de la jornada legal, y tuvieron el deseo y la disponibilidad de laborar horas adicionales. Mientras que los desempleados constituyen aquellas personas de 15 años y más que en el período de referencia no estuvieron empleados (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017).

Debido a la falta de empleo, los habitantes de las localidades de la Parroquia Rural San José no han logrado generar ingresos, pues con estos podrían adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas, y, por tanto, mejorar su calidad de vida, a fin de alcanzar el tan anhelado Buen Vivir.

Con el propósito de que los emprendedores locales logren ejecutar nuevos e innovadores emprendimientos, tanto en la Parroquia Rural San José como en las demás que integran el país, se considera oportuno que la actual organización de los agentes institucionales de Economía Popular y Solidaria debe reformarse por los organismos rectores de la política pública del país, con el fin de que disminuya la tasa de desempleo y subempleo. Pues, de continuar tal como está, se corre el riesgo de que otras personas realicen actividades productivas al margen de la Economía Popular y Solidaria; es decir, en forma no organizada y, como consecuencia, esta se vea limitada en su cometido.

CONCLUSIONES

Los agentes institucionales están en vigencia en Ecuador a partir de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2011.

La Economía Popular y Solidaria entra en vigor a partir de la Constitución de la República del Ecuador aprobada por los ecuatorianos en 2008, como una alternativa generada desde la sociedad local ante los efectos de las políticas neoliberales aplicadas por los Gobiernos conservadores de derecha.

La Economía Popular y Solidaria como una nueva forma de hacer economía se reconoce constitucionalmente en el caso de Ecuador junto con el sector público y privado, por lo que se requiere continuar profundizando en su análisis teórico-práctico.

Los agentes institucionales de Economía Popular y Solidaria no han cumplido con los emprendedores de las organizaciones de los sectores comunitarios, asociativos, cooperativos y las unidades económicas populares, pues, son estos los responsables de conceder asesoramiento, capacitación, financiamiento, seguimiento y control para la ejecución de los emprendimientos locales. Esto se ha ratificado en el diagnóstico.

La organización actual en que se hallan los agentes institucionales de Economía Popular y Solidaria no está aportando mayormente al desarrollo de los emprendimientos locales, porque esta frena las nuevas e innovadoras iniciativas de los emprendedores; por tanto, no ha permito que se generen nuevas fuentes de empleo.