Introducción

La gestión pública del desarrollo local ha alcanzado en las últimas décadas un importante lugar en las concepciones de desarrollo de varios países como complemento a sus estrategias nacionales; en Cuba, este tema adquiere especial importancia a partir del año 2011, al insertarse de manera explícita e intencionada en el contexto del proceso de la actualización de su modelo de desarrollo socio-económico.

Dentro de los aspectos de mayor importancia para que se alcancen los objetivos de desarrollo previstos en las localidades, se encuentra la capacidad de los gobiernos para tomar e implementar decisiones de manera participativa. En los últimos años, este ha sido un tema del que se han ocupado diversos autores y organizaciones como Vázquez Barquero y Rodríguez Cohard (2015), FEMP (2015), Auquilla Belema et al. (2016), Castillo Cubillos (2017), Díaz Aldret (2017), Senplades (2018), Salvador Hernández y Llanes Font (2017), etc. Se ha demostrado que el fracaso de muchos de los modelos de desarrollo local implementados ha tenido como causa principal la falta de involucramiento de los actores de la sociedad civil y los actores organizados en los procesos de toma de decisiones.

La participación activa de los diferentes actores presentes en una localidad dinamiza y sustenta la gestión del desarrollo local. Dicha participación puede asumir diversidad de formas organizativas que son proveídas por el gobierno para crear espacios de intercambio, expresión y generación de consensos entre estos y sus ciudadanos, en línea con su principal propósito de elevar el nivel de satisfacción y calidad de vida de la población.

Los autores ya citados definen que la participación consciente y crítica en la toma de decisiones representa una conexión entre el gobierno y los diferentes actores locales; esto permite intercambios a través de espacios de concertación e influye en la gestión pública de los territorios como una oportunidad para revertir deficiencias y dar lugar al progreso. Díaz Aldret (2017, p. 348) resume lo anterior como: "Una oportunidad para lograr una distribución más eficaz de los recursos destinados al desarrollo".

A partir de la aprobación de la actualización de la Constitución de la República de Cuba (2019), la Nueva Política Territorial en julio 2020 y el Decreto 33 (2021), el tema de la participación para impulsar los procesos de autoabastecimiento y desarrollo en cada uno de los municipios ha pasado a ser un tema de primera prioridad.

Sin embargo, tomar acciones para fomentar la participación requiere disponer de metodologías y herramientas para la medición y análisis de la situación presente en cada municipio para determinar la línea base y proyectar los cambios que a futuro se quieren alcanzar y, actualmente, estos indicadores no están presentes en las estadísticas nacionales ni locales en todas sus dimensiones.

Debido a lo descrito anteriormente, el objetivo de esta investigación es proponer las dimensiones e indicadores que pueden ser empleadas en el contexto de Cuba para medir la participación de los actores en el desarrollo local sostenible.

Materiales y métodos

La investigación clasifica como bibliográfica o de revisión teórica; para ello, se emplearon los métodos de nivel teórico histórico-lógico que permitió analizar los referentes teóricos y metodológicos asociados a la participación de los diferentes actores en la gestión del desarrollo local, su evolución, tendencias, dimensiones e indicadores. En este caso, se conjugaron las técnicas de análisis documental y la herramienta infotecnológica ATLAS.TI 8 que permitió establecer relaciones entre los distintos códigos, citas, anotaciones y otras entidades, con el fin de construir modelos visuales, gráficos y mapas conceptuales, también se empleó el método de modelación para determinar las dimensiones, indicadores y su metodología de cálculo. En ambos casos, se emplearon los procedimientos lógicos del pensamiento de análisis y síntesis e inducción y deducción para llegar a conclusiones y realizar las propuestas.

Para la revisión bibliográfica, se empleó como motor de búsqueda el Google Académico, a través del que se accedió a revistas científicas especializadas que abordan el tema, indizadas en las bases de datos Scielo y DOAJ, consultándose más de 10 revistas de interés. También se consultaron sitios web de varios gobiernos locales de Iberoamérica que ya han definido metodologías e indicadores para promover la participación de los actores en la toma de decisiones; en este sentido, se destaca el sitio de la Alianza para el Gobierno Abierto. El procesamiento de la información bibliográfica localizada se realizó empleando el gestor Zotero. Desde el punto de vista temporal, abarcó los últimos 20 años, pero con particular énfasis los últimos cinco años.

Resultados y discusión

El modelo de desarrollo local debe favorecer procesos de transformación, tanto económicos, sociales como ambientales y políticos institucionales; para ello, necesita considerar y movilizar todos los recursos y actores presentes en cada localidad, así como los recursos exógenos que le sean necesarios.

Para Auquilla Belema et al. (2016, p. 3) el desarrollo local: Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos, entre estos últimos: los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, entre otros.

Entonces, la transformación a la que se refieren algunos autores solo es posible mediante una nueva gestión pública, que genere consensos entre el gobierno local y la comunidad. Esto, siempre que el primero reconozca la importancia de la intervención de los actores locales y su "capacidad emprendedora" (Vázquez Barquero, 2017, p. 293).

De igual forma, Castillo Cubillos (2017, p. 18) otorga un rol fundamental a la participación de los actores en la gobernabilidad y en el actual escenario de la gobernanza, cuando la define como: El mecanismo a través del cual los ciudadanos participan en la formulación y ejecución de las políticas públicas por un lado. Por otro, permite llevar al ejercicio del gobierno, que consiste en procesar las demandas que las comunidades realizan mediante la participación ciudadana. La ciudadanía, en este escenario, es uno de los actores principales y posee un peso importante.

Los indicadores de desempeño tienen por objeto "mejorar, evaluar y generar información útil, a través de los avances obtenidos en la consecución de una gestión pública eficiente a nivel institucional" (Senplades, 2018, p. 5) para satisfacer necesidades concretas y evaluar el progreso mediante un seguimiento que permita alertar a tiempo sobre discrepancias que puedan entorpecer el proceso de toma de decisiones.

Salvador Hernández y Llanes Font (2017) explican que en la medida que los actores locales se involucren más en los procesos participativos, haciendo uso de mecanismos tales como las asambleas de barrio, comisiones de apoyo, comités asesores, consejos comunales, foros ciudadanos, jurados ciudadanos, ventanilla única, mesas de debate, núcleos de intervención participativa, plenarios, observatorios, seminarios, talleres, se contribuye a la evaluación de los procesos mediante la oferta de información sobre el desempeño y resultados de los gobiernos locales. El propio autor ofrece una metodología completa que cubre aspectos cuantitativos y cualitativos. Como indicador cualitativo propone el Índice Compuesto de Participación Ciudadana (ICPC), que incluye cuatro dimensiones básicas: informativa, consultiva, colaborativa y toma de decisiones.

La dimensión informativa se relaciona con la capacidad de los gobiernos de mantener informado a los ciudadanos acerca de aquellos elementos que son de su interés, la consultiva se vincula con el nivel de consultas realizadas a los ciudadanos, relacionadas con proyectos o programas sociales en ejecución que afecten o beneficien a los ciudadanos de su localidad, la colaborativa se refiere a la contribución o ayuda brindada por los ciudadanos para la solución de determinadas problemáticas, ilegalidades e indisciplinas sociales que afectan a los ciudadanos. Por último, la toma de decisiones se asocia con la inclusión del ciudadano en la toma de decisiones que implique algún efecto para los ciudadanos y la comunidad (Salvador Hernández & Llanes Font, 2017).

Pérez Véliz (2019, p. 61) sostiene que los ciudadanos: "deben poder acceder y tener información sobre el análisis de las autoridades para tomar una decisión". De esta forma, establece tres características imprescindibles en la búsqueda de gobierno abierto:

El gobierno debe ser transparente como característica que promueve la rendición de cuentas

El gobierno debe ser participativo como medio para incrementar la efectividad y calidad de sus decisiones, aprovechando el conocimiento que se encuentra disperso entre su gente

El gobierno debe identificar cuáles son los mejores mecanismos que le permitan establecer una colaboración inclusiva con todos los actores presentes en su territorio

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017) plantea que el gobierno abierto en la práctica debe considerar:

La cocreación de políticas públicas que tengan un impacto en la calidad de vida de la ciudadanía; creaciones conjuntas entre actores de diferentes espacios, que se comprometan a crear políticas públicas desde el momento de diseño inicial hasta el beneficiario final, de cualquier espacio

La implementación de políticas y planes de gobierno de forma participativa, reconociendo el rol de la ciudadanía y generando espacios de consulta y retroalimentación; los espacios de participación no finalizan en el momento en que termine el diseño de la política, sino que siguen en mejora continua a través de un proceso de retroalimentación con la ciudadanía

Poner en valor la información que generan los gobiernos, hacerla pública y promover su uso por parte de la ciudadanía y los actores del ecosistema de control público; la mayoría de los gobiernos del mundo ya cuentan con una ley de acceso a la información pública1, pero es aún más importante usar estos datos e información de forma consciente para generar mejores políticas públicas

De igual forma, establecen tres principios fundamentales de gobierno abierto:

Transparencia y acceso a la información pública: implica asegurar el acceso público a información generada y almacenada por las instituciones de gobierno. Esto tiene que ver con:

Generar mecanismos legales y regulatorios para fortalecer el derecho de acceso a la información pública

Publicar información de forma proactiva en portales online y responder a solicitudes de acceso a la información (transparencia reactiva)2

Divulgar información relevante en formato de datos abiertos3

Participación ciudadana: promover la participación ciudadana implica generar mecanismos formales de participación y asegurar un entorno habilitante para la participación, es decir, fortalecer el espacio cívico, asegurando derechos básicos como la libertad de expresión, de asociación y el derecho a la protesta. Por mencionar algunos ejemplos:

Abrir la toma de decisiones a todas las partes interesadas a lo largo del ciclo de políticas públicas

Promover reformas o asegurar la implementación de políticas que garanticen la libertad de reunión, de expresión, de petición, de prensa y de asociación

Reformas para mejorar la transparencia y los procesos democráticos formales como las consultas públicas, elecciones o peticiones

Monitoreos ciudadanos en sectores específicos

Rendición de cuentas: Fomentar la rendición de cuentas pública implica establecer e implementar normas, regulaciones y mecanismos que obliguen a actores de gobierno a justificar sus acciones, actuar ante las críticas y aceptar responsabilidad por el cumplimiento de leyes y compromisos. Algunos ejemplos:

Auditorías ciudadanas sobre el desempeño del gobierno

Establecimiento o mejoramiento de procesos de apelación ante la negación del derecho de acceso a la información pública

Creación de sistemas públicos de seguimientos para realizar denuncias (como líneas directas y anónimas para denunciar la corrupción)

Tecnología e innovación: Posibilitar el acceso a las tecnologías, los resultados científicos e innovaciones, así como a la necesaria capacitación de la población para realizar un adecuado uso de la misma

Estos principios también establecen la importancia de los espacios locales para el gobierno abierto ya que debido a la cercanía y por los vínculos, que implican, las políticas se pueden dar de un modo más sencillo, más rápido y con mayor conexión desde el ámbito local, incluso, más que en lo nacional.

La nueva política para el impulso del desarrollo territorial y el Decreto 33 que la concreta, en correspondencia con el Lineamiento 17 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021, se define como un instrumento de gestión integrador que favorece el desarrollo local como un proceso esencialmente endógeno, participativo, innovador y de articulación de intereses entre los diferentes actores de distintas escalas (municipal, provincial y sectorial/nacional) y señala no ser solo una suma de las estrategias municipales, sino que: Hace énfasis en la identificación y gestión de los principales polos productivos y cadenas de valor intermunicipales, que requieren de un ente que articule los actores implicados y facilite la canalización de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para su desarrollo.

Desde el punto de vista de la participación ciudadana, se destacan algunos principios de interés en esta política:

Crear una estructura profesional o no, subordinada al intendente y gobernador, con la función de coordinar y controlar la gestión de la Estrategia de Desarrollo, cabe especificar que esta estructura debe ser pequeña y flexible

Garantizar de conjunto con la Oficina Territorial de Estadística e Información un sistema de información y comunicación participativo como instrumento para el desarrollo y la gestión a nivel territorial

Aplicar mecanismos de presupuestos participativos con parte de la contribución territorial

Diseñar su sistema local de innovación

Esta política da la posibilidad de generar nuevos espacios participativos que integren los esfuerzos de diferentes actores locales, desde lo endógeno, aprovechando estos recursos en la solución de problemáticas del municipio a través de una gestión participativa.

Teniendo en cuenta los referentes teórico-metodológicos presentados se procedió a elaborar una propuesta para la medición de la participación de la población en la gestión del desarrollo local a nivel municipal, atendiendo al contexto cubano. La misma incluye diferentes momentos, en primer lugar, se definieron las dimensiones a considerar para la medición de la participación de la población; en segundo lugar, se determinó cómo establecer el nivel de participación en cada dimensión; en tercer lugar, se delimitaron instrumentos y fuentes de información necesarios para, finalmente, integrar la información de cada dimensión en único indicador que expresa de forma sintética la participación de la población de un municipio en la gestión del desarrollo local.

De acuerdo con la literatura, se identifican diferentes dimensiones para medir la participación de los actores; de las mismas, se seleccionaron aquellas que se consideraron más adecuadas a Cuba.

Las dimensiones más ajustadas a la situación de nuestros municipios son: informativa, opinativa, consulta y debate, cívica, asociativa y electoral.

La dimensión informativa se relaciona principalmente con la capacidad de los gobiernos para mantener informado a los ciudadanos sobre tópicos de su interés. Esta información facilita la participación ciudadana mediante mensajes e imágenes motivadoras y sugerentes que estimulen la misma en la población.

Sobre esta dimensión, la Constitución de la República de Cuba en su artículo 53 expresa que: "todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas" (p. 5).

De igual forma, el inciso d del artículo 200 define que la Asamblea Municipal del Poder Popular, a los efectos de garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana: "mantiene un adecuado nivel de información a la población sobre las decisiones de interés general que se adoptan por los órganos del Poder Popular" (p. 14).

La dimensión opinativa tiene que ver con el acto de expresión de un punto de vista sobre un tópico determinado, la misma se materializa por las diversas vías que la población tiene o puede tener para expresar sus opiniones sobre la gestión pública, tales como: asambleas de rendición de cuentas del delegado del Poder Popular a nivel de circunscripción a sus electores, despachos del delegado con sus electores, portal del ciudadano, plataforma bienestar, etc.

La Constitución de la República de Cuba hace mención de esta dimensión en el artículo 61 cuando expone: "Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley" (p. 5).

También en el artículo 80, inciso e, cuando enuncia que los ciudadanos cubanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado, en razón a esto pueden, de conformidad con la Constitución y las leyes a "pronunciarse sobre la rendición de cuenta que les presentan los elegidos" (p. 6).

De igual forma, los incisos b y c, del artículo 200, definen que la Asamblea Municipal del Poder Popular, a los efectos de garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana: "garantiza la correcta atención a los planteamientos, quejas y peticiones de la población y garantiza el derecho de la población del municipio a proponerle el análisis de temas de su competencia" (p. 14).

La dimensión de consulta y debate identifica la consulta como la participación activa de la población, dando su opinión respecto a un tema específico, sin embargo, no es de carácter decisorio, es solo eso, una consulta. De distinta forma, el debate pide una argumentación de posicionamiento frente a un tema específico, es decir, se adquiere la posibilidad de convencer al oponente de la posición defendida.

Sobre esta dimensión, el inciso a del artículo 200 especifica que la Asamblea Municipal del Poder Popular, a los efectos de garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana: "convoca a consulta popular asuntos de interés local en correspondencia con sus atribuciones" (p. 14).

La dimensión de participación directa tiene que ver con la participación en asociaciones y acciones colectivas y el grado de involucramiento de las personas en las mismas.

Cualquier acción directa no puede considerarse en esta dimensión, solamente tiene cabida aquella, cuya decisión última sobre una materia no la tiene ningún intermediario, sino la ciudadanía en su conjunto, expresada libre y democráticamente. Por eso, no puede considerase aquí la elección de representantes y la incorporamos en la dimensión electoral (FEMP, 2015).

De acuerdo con la Constitución de la República, el artículo 56: "Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley" (p. 5)

La dimensión electoral se caracteriza por el ejercicio del derecho político de votar y ser votado por aquellos ciudadanos/as mayores de 16 años que cumplen con los requisitos legales para hacerlo, a sus vez define que, todos los ciudadanos, con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular y a participar, con ese propósito, en la forma prevista en la ley.

En Cuba, el Sistema Electoral Cubano está regulado en el Título IX de la Constitución de la República y por la Ley 127, Ley Electoral (2019), aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el artículo 204, se plantea que "todos los ciudadanos, con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular y a participar, con ese propósito, en la forma prevista en la ley, en elecciones periódicas, plebiscitos y referendos populares, que serán de voto libre, igual y secreto. Se trata de un derecho constitucional. Es un derecho, un deber cívico que se ejerce de manera voluntaria. Cada elector tiene derecho a un solo voto" (p. 15).

La dimensión cívica engloba una serie de comportamientos respetuosos del ciudadano con las normas de convivencia pública. Estas normas de convivencia pueden considerarse conductas de participación ya que se basan en la búsqueda del bienestar propio y el de la sociedad.

En el caso de Cuba, estos comportamientos están concebidos como deberes en la Constitución de la República, en su artículo 90 (d, g, h, i, k y l) donde se plantea:

El ejercicio de los derechos y libertades previstos en esta Constitución implican responsabilidades. Son deberes de los ciudadanos cubanos, además de los otros establecidos en esta Constitución y las leyes: contribuir a la financiación de los gastos públicos en la forma establecida por la ley, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, conservar, proteger y usar racionalmente los bienes y recursos que el Estado y la sociedad ponen al servicio de todo el pueblo, cumplir los requerimientos establecidos para la protección de la salud y la higiene ambiental, proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación de un medioambiente sano, proteger el patrimonio cultural e histórico del país y actuar, en sus relaciones con las personas, conforme al principio de solidaridad humana, respeto y observancia de las normas de convivencia social (pp. 6-7).

En correspondencia con lo que establece el artículo 56 (anteriormente mencionado) de la Constitución de la República, la dimensión asociativa se considera una forma de participación directa ya que la existencia de estas organizaciones posibilita un espacio que fomenta estas conductas participativas.

Excepto para la dimensión electoral (de la cual existen estadísticas oficiales que permiten hacer los cálculos exactos de la asistencia de la población a las votaciones, así como caracterizar su voto) determinar el nivel de participación de cada dimensión supone en estos momentos un reto debido a las escasas fuentes de información sobre las mismas.

La tabla 1 recoge cada una de las dimensiones, así como las posibles fuentes de donde puede ser obtenida la información para su evaluación, también el indicador propuesto para su resumen.

Tabla 1 Fuentes de información e indicadores de las dimensiones básicas para la medición de la participación de la población

| Dimensiones | Fuentes de información | Indicadores |

|---|---|---|

| Informativa |

Estadísticas de los medios de comunicación Estadísticas del gobierno sobre la información publicada directamente por vía internet Encuesta a la población |

Ipc1= Indicador de informaciones brindadas a la población |

| Opinativa |

Registro de planteamientos de la población en el gobierno del municipio Resúmenes de intervenciones en las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular Registro de planteamientos de la población recibidos en los medios de comunicación masiva del municipio Registros de planteamientos recibidos en la oficina del Partido Comunista de Cuba del municipio Encuesta a la población |

Ipc2= Indicador de conductas opinativas de la población |

| Consulta y debate |

Actas de las consultas y debates convocados por el gobierno Encuesta a la población |

Ipc3= Indicador de tópicos consultados y debatidos por la población |

| Electoral |

Estadísticas del colegio electoral |

Ipc4= Indicador de participación directa de la población Ipc5= Indicador de electores participantes en el proceso electoral |

| Cívica |

Estadísticas de todas las organizaciones políticas, sindicales, profesionales, sociales, de masas y religiosas presentes en el municipio Encuesta a la población |

Ipc6= Indicador de conductas cívicas de la población |

| Asociativa |

Encuesta a la población |

Ipc7= Indicador de participación activa en asociaciones |

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía

Las fuentes anteriormente relacionadas se refieren a aquellas que puedan estar disponibles en cada municipio para su empleo por parte de la administración.

Independientemente de que existen varias fuentes que brindan información sobre el comportamiento de la participación de la población en la gestión del desarrollo local, no es suficiente y en otros casos no existe por otras vías, por lo que es necesario recurrir a captar de manera directa la percepción de la población sobre su involucramiento en dicho proceso.

A nivel internacional, la escasez de información se resuelve a partir del uso de encuestas a los implicados directos que, aunque no son siempre exactas, sí ofrecen un acercamiento al conocimiento de la situación en estudio.

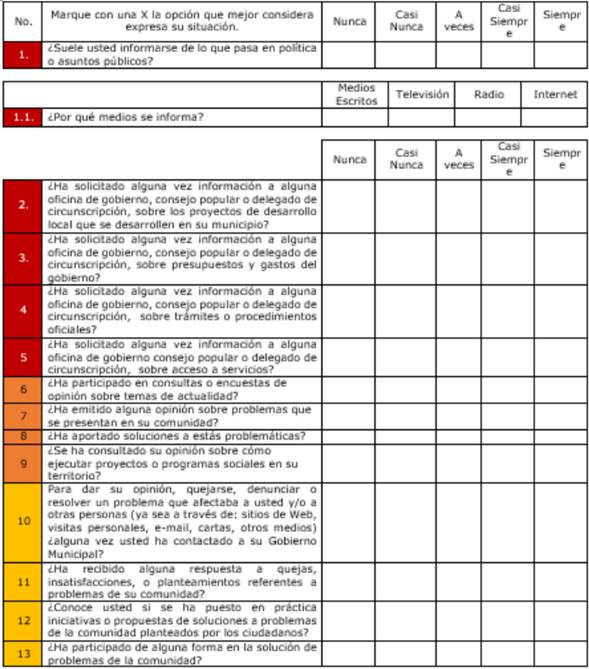

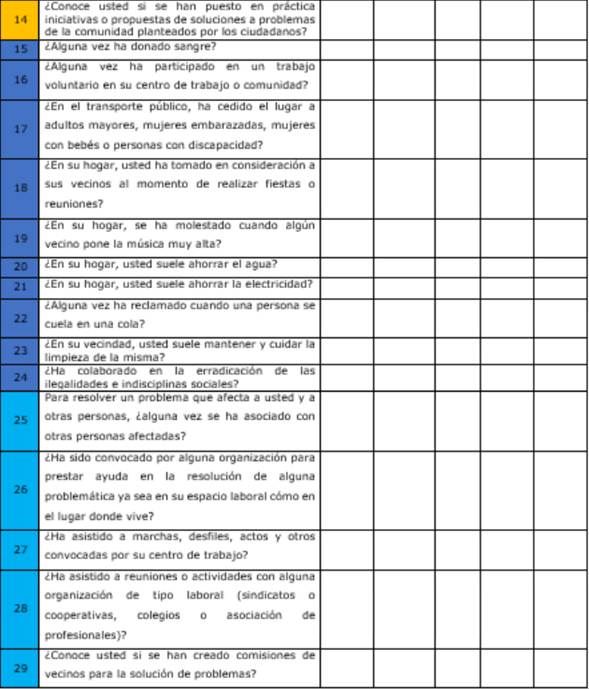

Por tal motivo, se diseñó una encuesta (Anexo No. 1), que recoge en un primer apartado la caracterización de los encuestados por sexo, rango de edad, nivel de escolaridad, categoría ocupacional y consejo popular y en un segundo apartado, preguntas cerradas, en función de las dimensiones básicas antes descritas (Informativa, Opinativa, Consulta y Debate, Electoral, Cívica y Asociativa), empleando para las respuestas una escala tipo Likert de 5 opciones (Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi Siempre, Siempre), la que tuvo como referencia la propuesta de Hevia y Vergara-Lope (2011).

Dicha encuesta debe ser aplicada a una muestra estadísticamente representativa de la población mayor de edad, estratificada por consejos populares y sexo.

La encuesta debe ser aplicada, al menos, una vez al año, preferiblemente en la misma fecha para que el gobierno pueda ir monitoreando cómo se modifican los indicadores en cada dimensión y el indicador general en el tiempo, a partir de las acciones que se han tomado con vista a aumentar la participación de la población.

Los resultados de la encuesta se deben procesar empleando el software estadístico SPSS o cualquier otro similar, el mismo permite realizar las pruebas de consistencia necesarias, así como calcular los indicadores estadísticos, se propone emplear la moda ya que es importante principalmente en variables cualitativas o cuando hay un interés de la mayoría y la media aritmética para obtener el promedio de una muestra de la población inclinada a cierta respuesta.

Una vez calculado cada indicador de forma individual, se calcula el indicador de Participación de la Población (IPP), que no es más que un nivel de participación de la población en la gestión del desarrollo local, el mismo se obtuvo sumando el valor de cada uno de los indicadores anteriores:

IPP = PEIpc1 + PEIpc2 + PEIpc3 + PEIpc4 + PEIpc5 + PEIpc6 + PEIpc7

Tomando en consideración que la participación en las diferentes dimensiones no tiene la misma importancia, se recomienda que los encargados definan el peso específico (PE) de cada una de acuerdo con las características de su contexto y lo sometan a la aprobación de la máxima autoridad del gobierno.

El cálculo de los indicadores y la aplicación de la encuesta deben ser responsabilidad del gobierno del municipio, se sugiere encargar a la dirección municipal de estadística u otra entidad de esta tarea para garantizar sostenibilidad y, además, profesionalidad en la ejecución de la misma.

Con el primer ejercicio de medición, el gobierno dispondrá de la línea base sobre la cual trabajar, en función de continuar incrementando la participación de la población, tanto en cada dimensión como de forma global, a partir del establecimiento y/o perfeccionamiento de nuevas políticas y mecanismos.

Para los gobiernos, es muy importante establecer tanto las dimensiones como los indicadores e instrumentos que permitan ir midiendo el comportamiento de la participación de la ciudadanía en la gestión del desarrollo local. El conocimiento de estos resultados, año tras año, les permitirá comparar la efectividad de las políticas que para ampliar la participación han estado aplicando como base para implementar acciones de mejora continua en un ejercicio de gestión gubernamental, cada vez más inclusivo y transparente.

text in

text in