INTRODUCCIÓN

Las cadenas cortas de comercialización se definen desde diversas perspectivas, pero el propósito es realizar la venta directa de sus productos o servicios a los consumidores finales para que los participantes puedan obtener mayores beneficios ya sean de tipo económicos como sociales; es decir, valorizar el trabajo de la familia y acercar los productos o servicios a los habitantes principalmente de zonas urbanas a través de la vinculación. Estas «ayudan a crear nuevos lazos sociales, fomentan la equidad en los intercambios comerciales, favorecen la participación social y aplican una lógica pedagógica que contribuye a una mayor autonomía de los actores y, con ello, a una mayor sostenibilidad e integración» (Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Naciones Unidas, 2013, p. 7).

Estos esquemas de comercialización son cada vez más valorizados porque se les da valía a los productos desde su origen y facilita su venta desde las localidades de un territorio, pues en muchas de las ocasiones tienen afinidad con la identidad o memoria del consumidor. Además, existen mayores consumidores que están demandando este tipo de productos porque buscan calidad, inocuidad, temporalidad, sanidad, solidaridad, entre otros aspectos.

Las cadenas cortas son una opción para los productores, puesto que buscan mayores beneficios socioeconómicos y así contribuyen a una mejor calidad de vida; por ello, en la generalidad de los casos los productores se caracterizan por la diversificación de sus actividades para obtener más ingresos, en las cuales participan mayor número de integrantes de la unidad familiar tanto productivas como de comercialización de sus productos o servicios. Esta diversificación de ingresos los vuelve menos vulnerables ante los cambios económicos, climáticos, demandas de consumo y abastecimiento de sus necesidades básicas; llevan a cabo sus propias estrategias que forman parte de un sistema más general desde una visión social, económica, cultural y medio ambiental, y que interactúan entre sí buscando una incorporación de actividades de mayor rentabilidad (Rojas et al., 2014).

Los mercados verdes se convierten en una estrategia integradora de las cadenas a nivel nacional de aquellos productos que aportan a nuestra identidad colectiva, arraigo comunitario y rostro propio como nación. Además de acortar canales comerciales, incentivan la producción sustentable porque, a pequeña escala, se abordan temas relacionados a la importancia del cuidado del medioambiente y la producción diversificada; asimismo, se generan lazos de amistad, apoyo, empatía y solidaridad para que los participantes se beneficien.

El objetivo de este trabajo consistió en analizar la importancia del Mercado Verde Morelos (MVM) como cadena corta de comercialización desde la perspectiva de las familias participantes de la categoría de Productos Locales Morelenses para su bienestar socioeconómico. Se parte del supuesto de que este tipo de modelo de comercialización beneficia a los participantes tanto económica como socialmente. El trabajo se estructura haciendo referencia a los conceptos sobre cadenas cortas, se realiza un abordaje sobre el Mercado Verde Morelos, se muestran los materiales y métodos, así como los resultados y discusión, y se concluye con algunas reflexiones finales.

DESARROLLO

Cadenas cortas

Los Mercados de Productores (MP) se constituyen como una de las alternativas de Cadenas Cortas Alimentarias (CCA) con amplio potencial de crecimiento e importancia. Esto se explica por su facilidad de implementación, su capacidad para dinamizar las economías locales, su contribución a la cultura alimentaria, la recuperación de alimentos y métodos de producción tradicionales, la cercanía social y geográfica entre productores y consumidores; así como, por su posibilidad para acercar a las comunidades urbanas y rurales en un espacio de encuentro e intercambio comercial que refuerza los vínculos entre la ciudad y el campo a través de los mercados locales como: venta a pie de parcela, tianguis, venta callejera, agroturismo, venta directa a restaurantes y hoteles, canastas de productos o reparto a domicilio y tiendas especializadas (Mauleón, 2001; Riveros, 2017).

Estas cadenas se construyen desde las expresiones de «ciudadanía alimentaria», las cuales están reconfigurando las prácticas alimentarias y del mercado, así como las instituciones públicas, en formas que van más allá del intercambio material y económico, y que contribuyen a una moralización de las económicas alimentarias; lo que implica diseñar, participar y operar el sistema alimentario. Además, tampoco intentan competir con los grandes canales de abasto de alimentos, sino satisfacer la demanda creciente de consumidores de productos locales y saludables, así como su preocupación por formas de consumo más responsables (Renting, Rossi y Schermer, 2012). Los productores, en tanto, apuntan a capturar un mayor valor de su producción, ahorrar en otros segmentos de la cadena (transporte, embalaje, y demás) y crear valor a partir de activos inmateriales (marcas, anclaje territorial, autenticidad, lazo social) (Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Naciones Unidas, 2013).

Asimismo, Saravia (2020) define a las cadenas o circuitos cortos como:

Mecanismos de comercialización que permiten disminuir la brecha entre el consumidor y el productor, establecer una relación económica más equilibrada entre ellos, desarrollar una dimensión educativa-transformadora, eliminar al máximo la figura del intermediario, y favorecer la producción local, disminuyendo la huella de carbono de la comercialización y valorizando lo que históricamente el territorio ha producido como patrimonio biogenético. (p. 2)

Las cadenas cortas se reconocen especialmente porque participan productores individuales u organizados informalmente, que comercializan, principalmente, productos frescos o procesados, sin certificaciones y que pasan como máximo por un intermediario o, en su caso, hasta el consumidor final. Por lo regular no se definen acuerdos de venta y la relación se desarrolla por la proximidad (Riveros, 2017). Esta última se refiere no solo a la distancia espacial, sino que va más allá del concepto se visualiza desde una perspectiva social, identitaria, organizacional, solidaridad con relación a la venta y compra de los productos o servicios; esta cercanía y aspectos intangibles permiten nuevas relaciones entre los actores involucrados en los espacios de comercialización; los productores responden por la calidad e inocuidad del producto, consolidan una oferta variada que considera las expectativas y cambios del consumidor, están dispuestos y tienen actitudes que les permite atender mayores exigencias de tiempo y costo. Asimismo, la participación de estos actores se vuelve muy activa y participativa para mejorar los procesos de producción, venta y permanencia. Una característica importante en la proximidad es que los comerciantes, en la mayoría de los casos, son productores familiares, lo que garantiza la diversificación de productos, calidad, sanidad e inocuidad.

Los principales factores de éxito para lograr que los consumidores se vuelvan en clientes potenciales desde la perspectiva del productor son:

Lograr que, con la sensibilización, movilización y vinculación de los consumidores, estos, a su vez, sean responsables, comprometidos e interesados.

Aprovechar la proximidad para conocer los intereses y expectativas de los clientes e informarlo para despejar dudas, ampliar intereses, reforzar confianza, entre otros.

Mejorar y adaptar procesos de logística (consolidación de la oferta, transporte, empaque, almacenamiento, medios para el pesaje y distribución).

Establecer alianzas y redes orientadas a mejorar la cantidad, calidad, continuidad y permanencia de la oferta; así como las capacidades de comercialización, y la posibilidad de acceder a servicios de apoyo técnico y financiero.

Hacer incidencia en líderes de opinión para ayudar a generar una imagen positiva de las iniciativas (Riveros, 2017).

Las propuestas sobre los espacios para comercializar productos agropecuarios están surgiendo principalmente de los clientes de las áreas urbanas, quienes están interesados en consumir productos de calidad, frescos y, sobre todo, apoyar a los productores de las áreas rurales cercanas; lo que «constituyen una respuesta de los territorios locales a las tendencias globalizantes del libre mercado y dan sentido a la comunidad» (Flores et al., 2021, p. 6138).

Mercado Verde Morelos (MVM)

El Proyecto MVM es una iniciativa que nació de la coordinación entre ciudadanos morelenses entusiastas y proactivos con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Estado. Se trata de un proyecto cuyo objetivo es dar a conocer productos y servicios que se elaboran en el estado de Morelos, México, bajo lineamientos de producción sustentable, consumo responsable y el comercio justo. Inició como una actividad anual en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, gracias al éxito obtenido y a la motivación y entusiasmo de los productores y participantes, fue posible convertirlo en una actividad mensual a partir del mes de noviembre de 2014 y que se ha mantenido cumpliendo ocho años a la fecha de septiembre de 2022. Esta actividad se realiza el tercer domingo de cada mes en el Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec en Cuernavaca, Morelos, México.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Economía Verde y Fomento Ecotecnológico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (2018), del Gobierno del Estado de Morelos, el proyecto del MVM propone seis categorías, que son:

Productos orgánicos/agroecológicos: contemplan tanto productos orgánicos certificados oficialmente, como productos inocuos que cuentan con una certificación participativa. De no contar con ninguna de las alternativas previas, el producto se clasificará como Producto Local Morelense y no como producto orgánico.

Productos Locales Morelenses: en esta categoría se clasifican las propuestas recibidas procedentes de productores morelenses y con insumos locales o regionales. La mayoría de los participantes de esta categoría son pequeños empresarios o empresas familiares del Estado. Los procesos con los que se realizan estos productos son en su mayoría artesanales. La razón por la que son contemplados dentro de este proyecto es por la relevancia que posee el fomento del consumo local en términos de «huella de carbono». Adquirir productos locales, procedentes de una cadena de suministro más corta (en comparación con los productos traídos de fuera) deriva en una menor generación de gases de efecto invernadero por concepto de transporte (traslados y distribución). El hecho de comprar productos locales conlleva en sí mismo una aportación al medioambiente ligada a la reducción de la huella de carbono por el consumo a nivel social.

Soluciones ecológicas: son todas aquellas propuestas que ayuden a reducir el impacto al medioambiente de las actividades cotidianas.

Terapias alternativas: se producen con participantes dedicados a las prácticas de terapias complementarias para el fomento de la salud integral individual.

Arte con reciclaje y diseño local: son productos elaborados manualmente que parten del reúso de materiales, así como propuestas de diseño local morelense.

Ecoturismo, asociaciones civiles y otros: difunden proyectos basados en el manejo sustentable de los ecosistemas.

Es importante señalar que para este estudio solamente se contempló la categoría Productos Locales Morelenses.

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó el estudio de caso del proyecto MVM en la categoría Productos Locales Morelenses, ya que es un estudio exclusivo de un objeto de investigación que permite conocerlo en forma amplia y detallada. Este tipo de investigación es apropiada para estudiar, intensivamente, características básicas, la situación actual e interacciones con el medio de sus unidades, ya sean individuos, grupos o comunidades. Según Monje (2011), «el estudio de caso es el examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno o entidad social. […] Proporcionan una descripción detallada y holística del mismo. Su propósito fundamental es comprender la particularidad del caso, en el intento de conocer todas las partes que lo componen y las relaciones entre ellas para formar un todo» (p. 135). La muestra que se utilizó para este estudio fue no probabilística por conveniencia, en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Asimismo, el muestreo por conveniencia «se selecciona de acuerdo a la intención del investigador» (Monje, 2011, p. 128), por lo que, se decidió realizar el trabajo con esta categoría pues es una de las más representativas en el proyecto MVM; en el año 2018 se realizaron 35 entrevistas, es decir, el 38 % del total.

La técnica e instrumentos para la recolección de datos fueron la observación participativa, que «consiste en la inserción del investigador en el interior de un grupo estudiado, desnudándose de prejuicios e integrándose en él para comprender mejor sus rituales y significados culturales» (Fagundes et al., 2014, p. 76). La meta es desarrollar una comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa como sea posible.

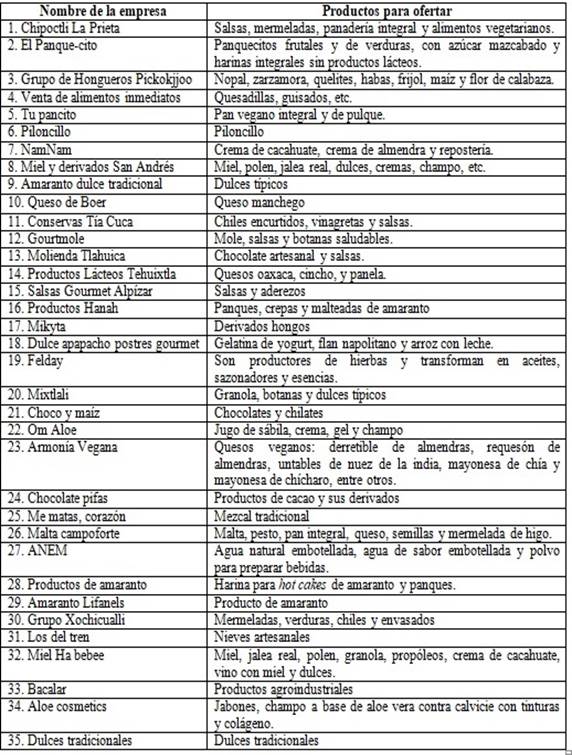

Por otro lado, se realizaron recorridos de campo para delimitar el escenario y proveer una descripción detallada del contexto; además, esto permitió conocer las características de los potenciales participantes y de los posibles recursos disponibles (Monje, 2011). En las entrevistas que fueron realizadas en los espacios de venta del MVM, los productores, en todo momento, mostraron disposición para dar la información y se tomaron su tiempo para analizar las respuestas, conociendo a detalle por qué se les solicitaba y para qué se estaba realizando este trabajo (Tabla 1).

Tabla 1 Oferta de productos o servicios de la categoría mercado local de las empresas entrevistadas

Fuente. Elaboración propia con datos obtenidos de las entrevistas.

El instrumento estaba conformado por siete apartados:

Identificación del entrevistado (caracterizar al jefe de la unidad familiar) (10 ítems).

Datos sobre la familia (5 ítems).

MVM (8 ítems).

Organización (5 ítems).

5.-Producción (19 ítems).

Comercialización (10 ítems).

Soberanía Alimentaria (5 ítems).

Las entrevistas se sistematizaron en el programa Excel para obtener los resultados estadísticos y posteriormente se analizaron.

para obtener los resultados estadísticos y posteriormente se analizaron.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aspectos generales de los participantes del mercado local

Con respecto a las características generales de los entrevistados se encontró que el rango de edad oscila entre los 50 y 70 años, el 50 % se asienta en zonas urbanas; 40 % de estos son hombres y el 60 %, mujeres. La mayoría de sus actividades tienen que ver con la agroindustria; por esta razón, las mujeres tienen mayor participación debido a que son ellas quienes históricamente tienen más intervención en procesos agroindustriales. Sus métodos son en su generalidad de transformación y no involucran mucha fuerza física, lo que permite que gente de la tercera edad participe.

El 77 % se reconocen a sí mismos como jefes de familia, los cónyuges son el resto. El 91 % vive en una unidad familiar, donde el 59 % está compuesto por padre y madre; 30 % solo por la madre; y el resto es de tipo unipersonal.

El 69 % tiene licenciatura o un grado mayor; 17 % terminaron la preparatoria; 9 %, secundaria y 5 %, primaria; se observa que todos, al menos, han cursado la primaria y saben leer y escribir. Este atributo es un beneficio para los comerciantes ya que según Blancas (2018), «la educación es un proceso para el desarrollo integral del ser humano, tiene un impacto significativo […] y esta se ve reflejada en la calidad de vida, porque contribuye en el proceso de transformación, evolución de la conciencia humana» (p. 114). Como ejemplo se expone un comentario de una entrevista donde se mencionó que es fundamental no solo tener los conocimientos teóricos, sino que se deben aplicar: «de nada nos sirve el diez en el aula si no podemos producir una cosecha de hortalizas de calidad» (Luis, entrevista personal, 12 de agosto de 2018).

En el lugar donde habitan las familias entrevistadas se visualizó que en la mitad de estas viven de una familia (31 %) a dos (20 %), en el resto se hallan más de dos familias. De los miembros adultos que ya perciben ingresos y habitan en la unidad familiar, el 86 % dijo que sí apoya económicamente a la familia, lo que refleja la búsqueda en la diversificación de actividades entre los integrantes como una alternativa para solventar los gastos que se generan dentro de esta; asimismo el 89 % manifestó que trabaja en otra actividad complementaria a las ventas en el MVM, lo cual arroja como resultado que sus actividades en el mercado son complementarias al ingreso de la unidad familiar. Además, se detectó que no buscan estos canales de comercialización de sus productos como única alternativa de ingreso, sino que son parte de las estrategias de reproducción con las que diversifican sus actividades para alcanzar un nivel de vida mejor y hacer frente a los bajos salarios.

Con relación a la organización se identificaron las siguientes prácticas que realizan y sugieren los responsables de la institución gubernamental (SDS) para la organización del MVM:

Hacen vinculación para las emisiones.

Planean la logística de las emisiones.

Se reúnen para toma de decisiones.

Hacen valer el reglamento.

Todas las anteriores.

La manera en la que realizan estas prácticas es haciendo valer el reglamento interno del MVM. El 60 % respondió con el inciso e (todas las anteriores). Sin embargo, reportaron que solo el 2 % acude a las reuniones por categorías, y que el 17 % participa en los procesos organizativos. Esto muestra un bajo interés en los procesos internos; además, se percibe al proyecto solo como un punto de venta y no se reconocen todos los beneficios intangibles que también obtienen.

El 97 % de los integrantes de la categoría de mercado local sí conocen el reglamento del MVM que implementa la SDS; principalmente porque los participantes de esta categoría los condicionan en su entrada y son más estrictos para que cumplan con los requisitos de ingreso, pues existe mayor demanda de gente para participar en el proyecto del MVM, lo que los obliga a mantenerse siempre cumpliendo lo solicitado, de lo contrario pueden ser sancionados y hasta expulsados.

Sistema de producción de participantes

En el mercado local se encuentran variedad de productos como: hortalizas, frutas, salsas, mermeladas, panadería integral, dulces típicos, moles, miel, chocolate, entre muchos otros; los cuales varía la oferta según la temporalidad de los productos o materias primas, en esta categoría se pueden utilizar materias primas no certificadas o validadas como agroecológicas, lo que les permite tener mayor variedad de productos al ser más grande su opción de encontrarlas en el mercado común.

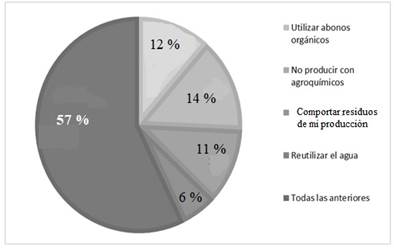

Con relación a la producción sustentable los entrevistados reconocen la importancia y algunos aspectos del concepto en sí, debido a que argumentaron que es muy necesario transitar hacia la sustentabilidad. Por ello, comentaron que para producir sustentablemente se requiere utilizar abonos orgánicos, compostar residuos de su producción, no utilizar agroquímicos y reutilizar el agua. En la Figura 1 se observa que la mayoría (57 %) indica que lleva a cabo en sus parcelas todas esas actividades, pero aún sin ser plenamente agroecológicos.

Otro productor expresara: «años atrás tenía mayor acceso al agua que escurría por mi campo y hoy esa agua ya no pasa, ahora pongo cuidado y trabajo para tener bien cuidada mi pequeña olla de agua para almacenarla y tener todo el año y así no deje de regar mis frutales, con las hojas que voy cortando, genero mi abono para que las lombrices las deshagan y tenga mejor producción» (Pedro, entrevista personal, 24 de septiembre de 2018).

A pesar de que no todos los participantes del proyecto MVM son completamente agroecológicos u orgánicos, sí se encuentran en el proceso para que sus producciones sean ecológicamente sustentables; es decir, poniendo en práctica la sustentabilidad vista como sistema, interactuando cotidianamente la sociedad, el medioambiente y la economía, se aspira a contribuir a la soberanía alimentaria. Por ejemplo, uno de los grupos del mercado local está formado por un colectivo de jóvenes ingenieros egresados de la Universidad Autónoma Chapingo y dentro de su organización se establece la producción de variedades de hortalizas de la región, más de quince productos frescos sembrados agroecológicamente, lo que genera una cadena corta de distribución. Ellos son de Chinameca y dos veces por semana acuden a Cuernavaca a entregar canastas de pedidos, a su vez venden sus canastas con productores de la región para abastecer más cantidad de producto y variedad.

Con respecto a si son propietarios de la parcela o del terreno donde desarrollan el proyecto, se especifica que, a pesar de que la mayoría de los integrantes del área del mercado local son de tipo agroindustrial, el 51 % dijo que sí, y el 49 % que no; esto se define como que el factor tierra no es imprescindible para esta categoría, ya que no son principalmente procesos agrícolas. Por lo tanto, el 39 % declaró tener la propiedad o posesión desde apenas hace uno a cinco años; el 22 %, de seis a 10 años; el 17%, de 11 a 20 años; y solo el 22%, desde hace más de 21 años. El tipo de propiedad del terreno o predio es privada en ambas categorías.

Por su parte la mayoría (83 %) de los entrevistados comentan que participar en el proyecto MVM ha cambiado su forma de producir, porque tienen mayor cuidado en seleccionar sus materias primas, puesto que se han capacitado en temas del cuidado del medioambiente y la sustentabilidad, para que conozcan sobre la importancia de ofrecer a la venta productos inocuos y que la producción no comprometa los recursos naturales para las generaciones futuras.

En relación a estos nuevos conocimientos y prácticas que han tenido que implementar para ofrecer productos inocuos, se plantea que el 71 % considera que les ha ocasionado mayor trabajo físico, porque tienen que realizar más actividades a las que estaban acostumbrados, pero están conscientes de querer hacerlo para permanecer en el MVM y, sobre todo, ofrecer productos de calidad. El 80 % reporta que deben recurrir a mano de obra contratada para llevar a cabo la producción, debido a que los nuevos mecanismos implementados les genera mayor trabajo tanto en la producción como en la administración; mientras que el 20 % no ha tenido la necesidad de contratar mano de obra ya sea porque no son agrícolas o no están interesados en certificarse. Por ejemplo, un entrevistado mencionó que anteriormente solo daba labores a sus parcelas de rutina una vez a la semana, pero ahora como se está intentando certificar en inocuidad y buenas prácticas tiene que apuntar todo lo que realiza en su bitácora y delimitar sus áreas físicas y separarlas (Vicente, entrevista personal, 22 de julio de 2018).

La mayoría de estas producciones agroindustriales son de escala familiar y los procesos productivos se realizan en sus propios domicilios. Su principal fuente de abastecimiento es el agua potable, la cual es distribuida por la tubería de los sistemas de agua potable municipales. Los medios de transporte utilizados para mover la mercancía son particulares, puesto que el volumen de venta de los productos es poco y puede ser transportado de esta forma, además de no contar con otro tipo de transporte.

Las empresas familiares son núcleos donde los miembros requieren atender las necesidades básicas de alimento y vivienda, a lo que se suman los gastos de producción y venta de sus productos. La generalidad (60 %) de los participantes del MVM llevan más de cinco años produciendo para la venta en el mercado; el 23 %, más de un año y el 17%, más de dos. Se observa que las personas se han beneficiado de cierta manera con la participación en este tipo de mercados, ya sea teniendo un lugar donde vender, difusión por parte de la secretaria o con los clientes especiales que pueden o están dispuestos a pagar el precio justo de venta, de lo contrario hubieran buscado distintos canales de comercialización. Una señora del Pan Artesanal y su hija Carmina dicen que gracias a este proyecto pudieron tener un ingreso al mes que fue generando un capital, con el que hoy les distribuyen una vez por semana a sus clientes que conocieron aquí (Alicia, entrevista personal, 12 de agosto de 2018).

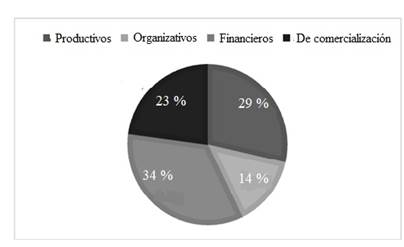

Sin embargo, como se sabe en las empresas, por lo regular, se presentan distintas problemáticas que los productores deben solventar, para el caso de este sector la principal es la falta de recursos económicos para liquidar las producciones, debido a que no existen fuentes de financiamiento formales para el capital semilla que requieren para iniciar su actividad y las que existen son muy costosas; entonces, básicamente se van fondeando y refinanciando sin generar una utilidad rentable para ir acumulando un capital (Figura 2).

La comercialización en el MVM

Se puede definir a la comercialización como el conjunto de funciones desde que el producto sale de su punto de producción hasta que llega al consumidor final o procesador, entonces este trabajo se referirá al sistema de comercialización porque se articula con el consumidor en este caso de MVM, operando como un mecanismo de coordinación de las transferencias entre los distintos integrantes de la cadena productor-consumidor.

Las entrevistas tuvieron como objetivo conocer las características de su comercialización y los datos arrojados con relación a la manera de cómo se apoyan en la comercialización del MVM entre los integrantes, la mayor parte (71 %) indicó que distribuyen junto con sus compañeros otros puntos de venta y crean sinergias; es decir, se apoyan con los gastos de transporte y se van en un solo vehículo o en su caso se turnan los días de venta entre los participantes, un día asisten unos y otro día otros; y el 29 % mencionó que comparten los datos de los proveedores.

En cuanto a si los participantes del MVM han mejorado sus ingresos desde que forman parte del proyecto, el 8,5 % dijo que no y el 91,5 % mencionó que sí mejoraron sus ingresos. La frecuencia de las respuestas está en parámetros de $251 pesos M. N. a más de $4 000 pesos M. N. por emisión, con una media de entre $1 001 pesos M. N. y $1 500 pesos M. N. La mayor parte (91,5 %) refiere que sí les resulta rentable vender en el MVM. Por ejemplo, uno de ellos opinó que «el proyecto ha crecido, contamos con más producto y mejoramos la producción» (Rubén, entrevista personal, 22 de julio de 2018).

Los problemas financieros son los principales que deben afrontar para vender en MVM, seguidos de los organizativos en esta categoria. El inconveniente más relevante para comercializar es la produccion de poco volumen, seguida de consumidores sin interés de su diferenciación. Por ejemplo, Lily vende galletas y son caseras con productos de alta calidad utiliza chocolate y no sustituto, lo que encarece su producto, cuando llegan los clientes y ven el costo de la galleta de chocolate no falta quien la compara con una emperador de chocolate (galleta comercial), y nos dice muy enojada que jamás será el mismo sabor (Lily, entrevista personal, 12 de agosto de 2018).

Los principales clientes de los participantes en MVM son los consumidores directos (80 %), el resto (20 %) son clientes detallistas, minoristas y/o propietarios de tiendas que buscan productos sustentables e inocuos para su distribución y venta.

El 57 % de los productores que comercializan en el MVM dijeron que solo 25 % de su producción es lo que no comercializan en una edición; el 28,5 % mencionó que 50 %; el 14,5 % manifestó que 75 % no vende la producción; sin embargo, continúan participando en el MVM porque se pueden encontrar clientes que valoran la calidad de sus productos y pagan el precio justo establecido; además, de que entre los mismos compañeros se compran los productos sobrantes o hacen trueque, lo importante es regresar a sus hogares con la menor cantidad de productos.

El MVM se convierte entonces en un modelo donde se incentiva la adquisición de materias primas propias desde las semillas; se fomentan los modelos de producción nativos de cada territorio, la certificación participativa y la venta de productos terminados directamente a sus consumidores, a lo que llamamos cadenas cortas; provee un espacio de convivencia humana donde se pone en práctica la sustentabilidad vista como sistema, en donde interactúan cotidianamente la sociedad, el medioambiente y la economía.

Se aspira a contribuir a la soberanía alimentaria como un comienzo de este eslabonamiento de cadenas de producción en rescate y conservación de sus usos y costumbres en los modelos de producción locales, esforzándose por no ser desplazados por los modelos comerciales productivos que son promocionados por los altos ejecutivos de las empresas que abastecen de materias primas transnacionales, acopian y transforman las materias primas de nuestro campo, y por los programas gubernamentales que fueron afables con ellos. Hoy el reto es mayor, se busca el reajuste de rumbo de las políticas agropecuarias nacionales y, a su vez, estatales que permitan dar cabida a esquemas más realistas con nuestros entornos.

Por lo tanto, es necesario unir esfuerzos entre los actores involucrados para dar prioridad a este tipo de sistemas productivos-comerciales. Los cambios en los hábitos de compra obligan a las empresas a reconfigurar su oferta y se confirma que si iniciativas como esta del proyecto MVM siguen vigentes es porque existe un segmento de mercado que está interesado en ello. Sin duda este nuevo rumbo, después de afrontar el reacomodo de cadenas tradicionales de comercialización, después de vivir un confinamiento obligado por la pandemia de la COVID 19, en donde la inmovilidad de los consumidores obligó a los proveedores a buscar nuevas formas de hacer llegar sus productos, ofrece ventajas para acercar los productores a los consumidores finales. El productor debe asumir su compromiso directo de lo que elaboran y el consumidor debe informarse de dónde provienen y cómo son elaborados los productos que consume.

Con este trabajo de investigación se evidencian las experiencias vividas de estos actores, de sus innovadores y entusiastas organizadores, al pensar que se puede transformar de una manera más armónica nuestros vínculos entre la sociedad, pasando de un discurso a unas acciones reales que pueden impactar en sus vidas y en la propia comunidad.

CONSIDERACIONES FINALES

El MVM es un modelo de cadenas cortas donde se fomenta la producción de productos locales de cada territorio, la certificación participativa y la venta de productos terminados directamente a sus consumidores; se convierte en un espacio de convivencia humana donde se pone en práctica e incentivan la producción sustentable, porque a pequeña escala se abordan temas relacionados a la importancia del cuidado del medioambiente y la producción diversificada; a su vez, este sistema productivo genera lazos de amistad, apoyo, empatía y solidaridad para que los participantes se beneficien.

Al realizar el análisis de las cadenas cortas de proyecto MVM de la categoría Productos del Mercado Local se identificó que los impactos económicos en las familias participantes son de subsistencia en la mayoría de los casos, ya que la generación de valor económico para satisfacer otras necesidades no son cubiertas y, en su generalidad, esta actividad les contribuye con un aporte al gasto de las mismas sin ser en su totalidad. Por eso es indispensable mantener ese punto común de encuentro donde van realizando otras acciones que les permiten el intercambio de experiencias en sus diferentes procesos y el hacer compras consolidadas en algunos de los casos para eficientar sus costos de producción y con ello disminuirlos.