INTRODUCCIÓN

La gobernanza, considerada en las últimas décadas como un término polisémico, con múltiples definiciones, variadas posturas y diferentes contextos, ha llegado a ser considerada como “…la cuarta dimensión del desarrollo sostenible” (Figueroa & Chia, 2016, p.2). Calificativo que denota la importancia que adquiere en los territorios esta forma de gestión al transversalizar el resto de las dimensiones del desarrollo.

Farinós (2008), uno de los investigadores más reconocidos en esta materia, afirma que la gobernanza constituye el instrumento donde se han depositado las esperanzas de una efectiva gestión y gobierno de las políticas de desarrollo a escala local. Criterio que puntualizan Rosas-Ferrusca, Calderón-Maya y Campos-Alanís (2012) al plantear que esta instituye un nuevo enfoque dentro de la nueva gestión pública, donde la sociedad civil y el gobierno son corresponsables del quehacer político.

Díaz-Canel y Delgado (2021) plantean que “…una buena gobernanza está soportada en principios, un marco jurídico coherente que responde al contexto y a las necesidades, una institucionalidad y planeación estratégica orientada a la innovación en la gestión gubernamental y en todos los ámbitos de la sociedad” (p.15).

Reconocen además que la gobernanza “…despliega diversas políticas integrales, genera capacidad de liderazgo, participación y colaboración, y se implementa por procesos continuos para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas establecidas en todos los niveles de dirección” (Díaz-Canel & Delgado, 2021, p.15).

En el caso de Cuba, si se tienen en cuenta las transformaciones y los cambios sustanciales emprendidos en el marco de la actualización del modelo económico y social, se justifica la necesidad de desaprender conceptos y esquemas de trabajo tradicionales, para construir desde una visión innovadora, una nueva forma de gestionar el desarrollo a escala local en la que gobierno y actores unidos, hacen camino al andar.

Ese proceso de perfeccionamiento del sistema político, social y económico, proyecta un marcado carácter descentralizador que pasa por la búsqueda de un modelo más eficiente y flexible, capaz de hacer frente a las demandas que se diversifican y se amplían en el nuevo milenio, donde se reconoce el rol protagónico de la escala local.

Para ese contexto sui géneris el desafío supone encontrar un equilibrio entre: descentralización y centralización, autonomía local y recursos de distribución nacional, participación ciudadana y toma de decisiones, aprovechamiento de las corrientes endógenas1 y exógenas2. Dilemas que al decir de Figueroa y Chia (2016) se traducen en un desafío político y científico.

Desde esa perspectiva, la gobernanza se vislumbra como nueva oportunidad para trabajar con una mirada pluridisciplinaria un fenómeno complejo donde se mezclan historia, costumbres, poder, territorio y tecnologías de gestión, con una nueva oportunidad para (re)pensar las relaciones entre ciencia y sociedad (Figueroa & Chia, 2016).

Claudiu (2020) reconoce por su parte que la gestión en las instituciones públicas requiere la implementación del modelo en red, para mejorar la capacidad de solución de problemas y aumentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. En esa dirección Diaz-Canel y Delgado (2021) plantean que la gestión de gobierno en Cuba requiere prever e integrar coherentemente planes, programas de desarrollo y políticas con la participación activa de los miembros de la sociedad. Establecer un modelo de gestión del gobierno con enfoque preventivo, soportado en la ciencia y orientado a la innovación, puede contribuir al desarrollo sostenible.

Las expectativas sobre el proceso de gobernanza en esta isla motivan múltiples interrogantes: ¿qué entender por gobernanza?, ¿qué relación guarda esta con los procesos de gestión de los gobiernos locales?, ¿qué se requiere para instaurarla?, ¿qué sucede con el gobierno y sus funciones?, ¿qué rol juegan los actores locales en este proceso?, ¿es viable la gobernanza en el contexto cubano actual?, ¿qué aspectos la limitan entonces? La búsqueda de respuestas son parte intrínseca de la gestión de la ciencia y la innovación que impulsa la dirección del país, tomando como base el principio de “aprender haciendo”.

Aunque el término gobernanza ha venido ganando espacio en discursos gubernamentales y en investigaciones científicas, aún persisten manifestaciones de incomprensión de la gobernanza como instrumento efectivo para la gestión municipal, donde se encuentra la raíz de los problemas y el ciudadano por su cercanía y conocimiento de las problemáticas se convierte en el más activo motor generador de soluciones con altos niveles de impacto y transformación.

El objetivo de este trabajo es analizar el concepto de gobernanza para arribar a su congruencia con las transformaciones que tienen lugar en la gestión municipal cubana actual.

Para ello se realizará una investigación de tipo teórica, sustentada en el análisis de la literatura académica publicada en revistas de alto impacto científico, la entrevista en profundidad y el método Delphi como estrategias de recolección de información para la posterior construcción de una teoría sustantiva. Se empleó el software VOSviewer 1.6.14, UciNet 6. 717, para realizar el análisis bibliométrico y de clúster y el software Xmind para la construcción del mapa conceptual.

DESARROLLO

Consideraciones teóricas y metodológicas

El término gobernanza, con múltiples definiciones y variadas posturas ha reflejado los intereses y objetivos de sus creadores, ocupa desde la década de los 90 de la pasada centuria, páginas de textos académicos e importantes discursos gubernamentales. La mayoría de quienes lo utilizan se refieren a formas de toma de decisiones; sin embargo, no todos coinciden en cómo son o deben ser esas formas.

Así, la noción de gobernanza es entendida desde la posición centrada en el Estado como: la habilidad que este tiene para ejercer la autoridad y proveer bienes públicos (Fukuyama, 2013).

Desde una perspectiva más policéntrica, la gobernanza es considerada como modelos de gestión de lo público, centrados en la articulación entre distintos actores públicos y privados que se encuentran presentes en el territorio (Bustos, Lukas, Stamm & Torre, 2019), en función de definir, acordar y decidir sus principios y objetivos de vida en común y las formas de organización, los recursos y las actividades que se consideran son necesarias y conducentes para realizar los objetivos y principios decididos de interés general (Aguilar, 2014).

Por su parte, González y Quintana (2019) reconocen que cuando se trata de un proceso tan complejo como la implementación de la gobernanza, es necesario tener presente que, como todo proceso de gestión, implica la acción conjunta de dos subsistemas que se interrelacionan y que requieren ser definidos. De una parte, el subsistema gestionado (objeto de la gestión) que resulta del desarrollo del propio proceso de gestión municipal, y de otra, el subsistema gestor (sujeto de la gestión) que es el portador de los mecanismos que apuntan a alcanzar niveles crecientes de cohesión social y que hacen posible la construcción de una visión compartida del territorio.

Otro aspecto a tenerse en cuenta, lo constituye la estrecha relación entre los enfoques de gobernabilidad3 y la gobernanza. Enfoques conceptuales y prácticos que se relacionan ambos con la acción del gobierno, que en su interrelación dinámica conforman las "3G" del funcionamiento colectivo de una sociedad (Gobierno, gobernanza y gobernabilidad). Si están al servicio del desarrollo humano, adquieren mayor significado y logran su verdadera máxima expresión.

El carácter polisémico del término y la complejidad de la realidad política y social del contexto cubano, evidenció la necesidad de la búsqueda de un concepto que se adapte a la realidad cubana.

Determinación de las variables que influyen en los conceptos de gobernanza

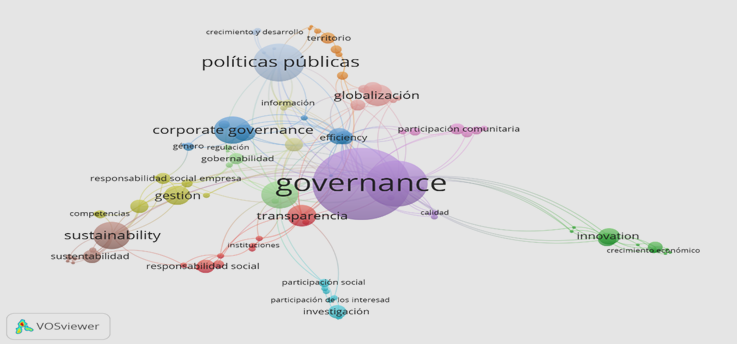

Se realizó el análisis de los términos más recurrentes en 48 conceptos presentes en la literatura científica (desde el año 2000 hasta febrero de 2022), seleccionados a partir de los tesauros de búsqueda de los términos “gobernanza territorial”, “gobernanza local” y "gobernanza municipal". Se utilizó como procesador el software VOSviewer (figura 1).

Los términos más recurrentes identificados fueron: política pública, gestión, innovación, sustentabilidad, transparencia y participación; en tanto la gobernanza como práctica contribuye a fomentar el desarrollo local en sus diferentes dimensiones, promoviendo la articulación de diferentes actores locales.

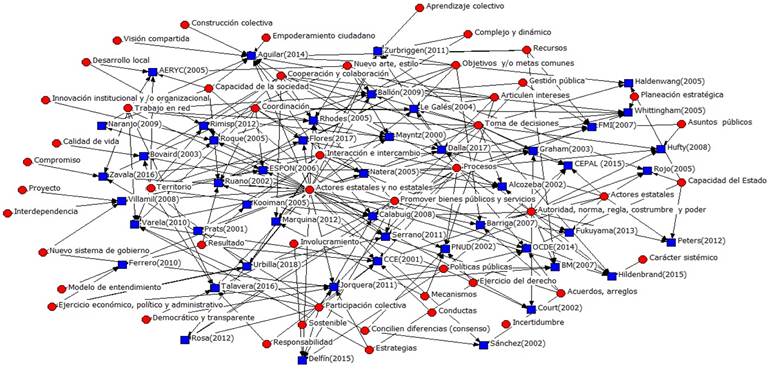

El análisis se amplía a partir del estudio de la relación de los autores y los 49 términos identificados, cuestión que se procesó a través de una matriz binaria mediante el software UciNet 6.717. Ello corroboró que todos los términos están presentes en los conceptos estudiados, resultado que se ilustra en la figura 2.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFig. 2 Relación de los autores con las variables definidas (software UciNet 6.717)

Entre las definiciones estudiadas se destacaron las propuestas de: Aguilar (2014) con 25 % de los términos identificados; Talavera (2018) y Figueroa y Chia (2016) con 17 % de los términos. Ese resultado evidenció dispersión en el empleo de los términos mencionados en la conceptualización de la gobernanza por los diferentes autores.

Además, el análisis de coocurrencia en la red bibliométrica permitió identificar otros términos frecuentes en el concepto de gobernanza, tales como: proceso, cooperación, colaboración, toma de decisiones, actores estatales y no estatales, territorio y bienes públicos y servicios.

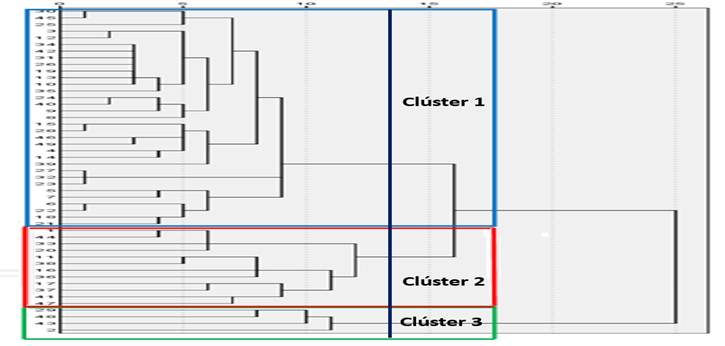

Para comprobar la forma en que estos términos se relacionan se empleó el método de conglomerado jerárquico, identificándose tres clústeres/agrupamientos como se ilustra en la figura 3.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFig. 3 Análisis de clúster de la relación de los autores con las variables definidas

El primer clúster estuvo conformado por términos que, desde su análisis, aportan la existencia de cualidades esenciales recurrentes que caracterizan a la gobernanza en su acepción más amplia con una visión de desarrollo; sin embargo, no se alude al territorio como la escala donde los gobiernos locales inmersos en procesos de descentralización, se empoderan de autonomía y modifican su forma de gestión para promover bienes públicos y servicios, en ese sentido diseñan a la medida de sus complejos entornos, políticas públicas locales. Es una visión de desarrollo, pero carente del enfoque de ciencia e innovación.

El segundo clúster se integró por los términos que refieren una perspectiva normativa y reduccionista, al definir a la gobernanza como el resultado del ejercicio efectivo del poder y de la autoridad del gobierno en la gestión de sus políticas, para movilizar y canalizar acciones de actores locales. En la práctica, esa perspectiva ha estado limitada por la no contribución de una participación de los actores locales, activa, creativa, innovadora y corresponsable del futuro del territorio.

El tercer clúster estuvo constituido por los términos que ofrecen desde su interrelación, una conceptualización de la gobernanza que concibe la presencia de actores estatales y no estatales en el proceso de toma de decisiones, lo que le aporta una perspectiva pluricéntrica. No obstante, minimiza la aplicación de instrumentos relacionales entre los actores, para potenciar la interacción e intercambio en el diseño de políticas y estrategias, que se implementan de manera planificada por los gobiernos locales, para poder desde sus nuevos roles, satisfacer las demandas y expectativas de la población.

La tabla 1 muestra los agrupamientos establecidos entre las variables por clúster. Agrupamiento que demostró la inclinación a definir el concepto desde tres diferentes puntos de vistas, y que permiten analizar ese concepto, atendiendo a las tres dimensiones.

Tabla 1 Agrupamiento de las variables del concepto de gobernanza según el clúster

| Clúster | Variables | |

|---|---|---|

| Clúster 1. Gobernanza con visión de desarrollo. | Interdependencia (V30) | Construcción colectiva (V15) |

| Proyectos (V45) | Capacidad institucional (V28) | |

| Estrategias (V25) | Recursos (V46) | |

| Participación colectiva (V3) | Visión compartida (V49) | |

| Compromiso (V12) | Aprendizaje colectivo (V4) | |

| Calidad de vida (V34) | Consenso (V14) | |

| Presencia de incertidumbre (V42) | Acuerdo (V39) | |

| Involucramiento (V31) | Sostenibilidad (V27) | |

| Forma de trabajo más efectiva (V26) | Liderazgo (V32) | |

| Dinámico (V19) | Empoderamiento del ciudadano (V23) | |

| Conductas (V13) | Arreglo de diferencias (V5) | |

| Carácter sistémico (V10) | Asuntos de interés público (V7) | |

| Modelo de entendimiento (V35) | Articulación de intereses (V6) | |

| Desarrollo (V24) | Ejercicio del derecho (V22) | |

| Planeación estratégica (V40) | Democrático y Transparente (V18) | |

| Capacidad de ordenación y acción (V9) | Ejercicio económico, político y administrativo (V21) | |

| Capacidad de la sociedad (V8) | ||

| Clúster 2. Gobernanza con perspectiva normativa | Actores estatales (V1) | Cooperación y colaboración (V16) |

| Promover bienes públicos y servicios (V44) | Nuevo arte, forma o estilo (V36) | |

| Mejora de la gestión pública (V33) | Coordinación (V17) | |

| Ejercicio de autoridad, norma y poder (V20) | Nuevo sistema de gobierno (V37) | |

| Complejo (V11) | Políticas públicas (V41) | |

| Objetivo y metas comunes (V38) | Territorio (V47) | |

| Clúster 3. Gobernanza desde la perspectiva pluricéntrica | Interacción e intercambio (V29) | Procesos (V23) |

| Toma de decisiones (V48) | Actores estatales y no estatales (V2) | |

Fuente: Elaboración propia

Llama la atención que en ninguno de los conceptos analizados se aludió a la gestión de la ciencia y la innovación, aspecto que en el contexto cubano ha sido identificado como variable clave en la consecución de los objetivos previstos, con independencia de cualquier clúster en el que se sitúe un concepto de gobernanza.

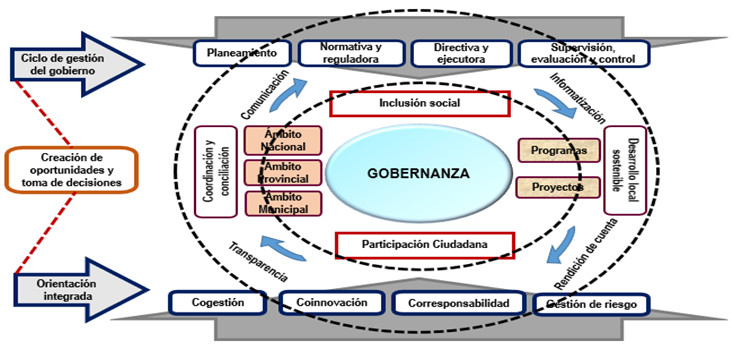

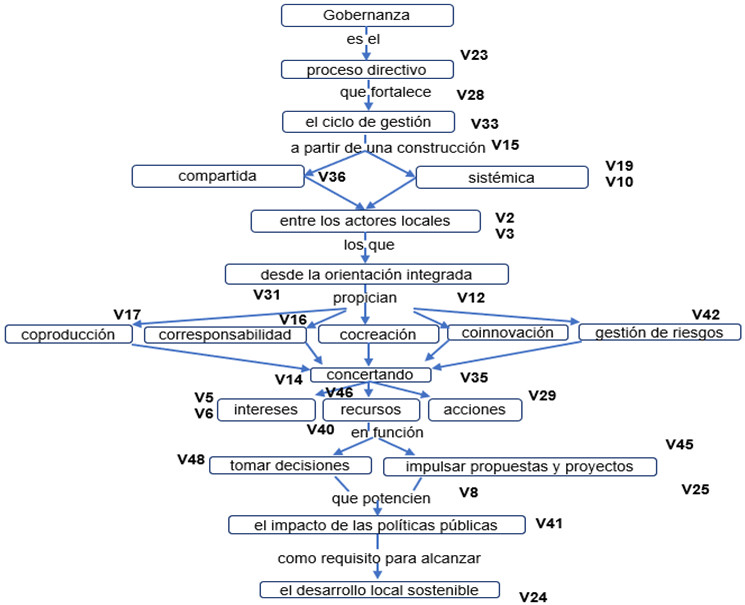

La figura 4 muestra un mapa conceptual, construido con el software Xmind y que sistematiza la propuesta del concepto de gobernanza propuesto, a partir del análisis crítico de los conceptos estudiados, el que responde a las exigencias actuales del contexto cubano.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFig. 4 Mapa conceptual para la definición de gobernanza para el contexto cubano

Se definió a la gobernanza como el proceso directivo de la sociedad que fortalece el ciclo de gestión de los gobiernos en los territorios, a partir de una construcción compartida y sistémica entre los actores locales, los que desde la orientación integrada propician la coproducción, corresponsabilidad, coinnovación, cocreación y gestión de riesgos, concertando intereses, recursos y acciones, en función de tomar decisiones sobre pilares básicos que aseguren la informatización y la comunicación (transparencia y rendición de cuentas), para impulsar propuestas y proyectos que promuevan iniciativas locales y potencien el impacto de las políticas públicas y estrategias como requisito para alcanzar el desarrollo local sostenible.

La figura 5 muestra una representación gráfica del concepto formulado, que responde a las exigencias y particularidades del contexto cubano.

La gobernanza local en Cuba

Las transformaciones políticas, económicas y sociales que se están sucediendo en la Cuba de hoy, pasan por la búsqueda de un modelo más eficiente, más flexible, capaz de hacer frente a las demandas que se diversifican y amplían en el nuevo milenio, donde se reconozca el rol protagónico de la escala local.

Transformaciones que encuentran respaldo jurídico, conceptual y orientador, a través, fundamentalmente, de los documentos rectores: la Constitución aprobada en 2019, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (LPE) para el período 2021-2026 y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 (PNDES). Los mismos, aunque no refieren el término gobernanza de manera implícita, han brindado importantes elementos al tratamiento de la gestión municipal y la participación.

Desde sus respectivas miradas analíticas e innovadoras, investigadores cubanos como: Arias, Torres y González, 2019; Capote,Torres y del Castillo, 2018; Díaz-Canel y Fernández, 2020; Flores, Fernández y Torres, 2017; Lefont y Ramírez, 2020; Odriozola, 2020; Sánchez, Ledesma y Mendiondo, 2021; Tamayo, 2021; Torreblanca, Martínez y N’guyen, 2020; Triana, 2021 han coincidido en la identificación de las variables: descentralización, autonomía, participación ciudadana y el fomento de la gestión del conocimiento y la innovación como invariables de la implementación del enfoque de gobernanza en la gestión de los gobiernos cubanos.

El primer proceso de análisis fue la descentralización, entendido ese como el proceso ordenado y progresivo de transferencias de competencias, responsabilidades, poder de decisión y recursos desde el gobierno central a las entidades subnacionales. Su objetivo se ha direccionado a organizar territorialmente el aparato estatal para implementar políticas sociales que permitan hacer frente a la deuda social existente en cada localidad (A. Macías, Rodríguez, Pérez, Y. Macías & Hernández, 2021).

En Cuba, la descentralización para el desarrollo del país es hoy una necesidad y en ese sentido se cuenta con el marco jurídico y la voluntad política necesaria para avanzar. No obstante, como bien apuntó Odriozola (2020) “…la descentralización funcional ha tenido caminos divergentes; ha transitado por un movimiento pendular de centralización a descentralización, permeado por temas económicos, de escasez de recursos, recrudecimiento del bloqueo y de pandemia” (p.22).

Situación que ha precisado en ese contexto, de una marcada incidencia de la asignación vertical de recursos, como mecanismo para garantizar la adecuada articulación entre planificación territorial y planificación nacional y lograr la equidad distributiva de recursos entre los territorios.

En ese sentido, Díaz-Canel y Fernández (2020) afirmaron que la descentralización y la gobernanza multinivel exigen una mejor distribución del conocimiento y la multiplicación de espacios de aprendizaje a todos los niveles.

La descentralización como proceso ha requerido que en la misma medida que se descentralice, paralelamente los municipios asuman un mayor protagonismo en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, lo que se traduce en la elaboración de políticas públicas locales y estrategias coordinadas sobre la base de una gestión conjunta e integrada (esquemas de gobernanza local) en lo local a fin de aunar esfuerzos y coordinar tareas.

Y aunque se han registrado importantes avances constitucionales en esa dirección, aún los gobiernos locales no están lo debidamente preparados en relación a sus competencias esenciales; ni se han apropiado de las herramientas necesarias para gestionar las mismas desde un enfoque de gobernanza; ni para el logro de un adecuado desarrollo financiero local.

En estrecho vínculo con la descentralización se encontró el proceso de autonomía que, al decir de Odriozola (2020) son dos procesos que van de la mano, se descentraliza para que haya autonomía, y hay autonomía porque se descentraliza.

Desde esa lógica el segundo proceso de análisis lo constituyó la autonomía territorial. Entendida esta como la capacidad administrativa, de gestión, de planificación y de captación de recursos de los entes regionales y locales, que les permita cumplir con los cometidos constitucionales y orientar su acción hacia el logro del desarrollo sostenible y el crecimiento de la calidad de vida de la población. En pocas palabras, autonomía ha significado cogestión, corresponsabilidad y coinnovación.

En la comprensión de la autonomía territorial se precisó del análisis de las tres esferas que la comprenden: política, financiera y la administrativa.

La autonomía política, ha sido la capacidad para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes con la historia, cultura y características propias del territorio. Esta debe ser congruente con los objetivos, políticas y estrategias del Gobierno para dar solución a los problemas que la sociedad espera ver resueltos en las condiciones imperantes.

Las Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM) han representado, en ese sentido, la máxima expresión de las transformaciones en la forma de hacer. Son expresión sintetizada de la visión colectiva del municipio soñado, brújula que indica el rumbo para materializar ese sueño. Sin embargo, los escasos niveles de participación ciudadana, la falta de trabajo en red, la ausencia de una visión prospectiva durante el proceso de elaboración de las mismas conlleva a que estas adolecieran en su diagnóstico de profundidad y de una visión integrada y sistémica, haciendo de ellas una estrategia más de trabajo y no el documento rector para alcanzar el desarrollo a escala local.

La autonomía financiera, por su parte ha constituido el derecho a recibir los recursos que corresponden por la nueva competencia transferida, pero también ha sido la capacidad para captar, generar, asignar, ejecutar y controlar el uso de recursos financieros tanto recibidos de otras instancias como generados a partir de su propia gestión.

Los recursos financieros han sido imprescindibles para que los entes locales puedan lograr sus fines, por lo que se ha planteado que no se puede considerar que un municipio posea autonomía si no tiene autonomía financiera o si éste depende del gobierno central en la actividad financiera (Gómez, Ivonet & Vázquez, 2019). Es por ello que se consideró que la gestión de planificación estratégica y financiera constituye la cúspide en los resultados de la gestión de cualquier gobierno.

Resulta evidente que, para lograr la autonomía financiera, se requiere como requisito el desarrollo de una sólida base económica productiva acorde a los objetivos de la EDM. Transformaciones que han impuesto el reto de promover la creación de encadenamientos productivos con base en el aprovechamiento de las corrientes endógenas y exógenas y en la participación de actores público-privados.

Sin embargo, de manera general los gobiernos municipales en Cuba tuvieron facultades administrativas, pero no económicas: administraron sus gastos en correspondencia con los recursos que le transfieren los gobiernos provinciales; es decir, han constituido entidades que aunque poseen un presupuesto, no disponen libremente de este, ni cuentan con recursos para su generación. Situación similar se presentó con relación al control de las inversiones que se realizan en el territorio que administran, quedando las decisiones de inversión en manos del Estado o de las propias empresas inversoras.

La autonomía administrativa, por su parte se ha orientado a fortalecer las capacidades de las municipalidades como institución para que puedan hacer un adecuado manejo de sus recursos financieros, humanos y materiales de manera sostenible y responsable para aumentar la eficiencia de sus procesos administrativos.

Elemento esencial en esa esfera lo conformó la búsqueda de alternativas que permita una efectiva gestión de las fuentes de financiamiento presente en los municipios (dígase presupuesto, la contribución territorial, los aportes de la cooperación internacional, los créditos), para ello el municipio debe ser capaz de aprovechar sus potencialidades y las oportunidades que brinda el entorno. Sin embargo, no se ha avanzado lo suficiente en ese sentido y los resultados que se alcanzan aún son incipientes.

Una de las problemáticas que ha presentado la autonomía administrativa es la referente a la forma de empleo de la Contribución Territorial, en ese sentido investigadores como Sánchez, Ledesma y Mendiondo, 2021; Torreblanca, Martínez y N’guyen, 2020 coincidieron en reconocer que el proceso de asignación de la Contribución Territorial muestra un uso no equilibrado de la misma, pues su distribución se ha efectuado con mayor inclinación hacia la atención a gastos sociales, no así hacia sectores productivos que generan un incremento de estos ingresos que, a su vez, se pueden emplear con mayor potencialidad hacia el sector social.

Se coincidió con Capote, Torres y del Castillo (2018) en que esa situación respondió, entre otros factores, a la ausencia de estrategias de desarrollo local correctamente concebidas, donde estén definidas las prioridades territoriales y a la insuficiente experiencia de los Consejos de la Admiraciones Municipales (CAMs) en materia de gestión de fondos de financiamiento, que a su vez ha limitado el incremento de los ingresos y la atracción de inversiones.

Otro aspecto significativo lo constituyó la necesidad de incorporar a la ciudadanía en el procedimiento presupuestario en la escala municipal y en los procesos de gobernanza, para lo cual se ha precisado de crear mecanismos y espacios que permitan la participación de los ciudadanos en cuestiones atinentes al presupuesto municipal. Sin bien es cierto que la Ley de Consejo Administración Municipal, abrió una ventana a prácticas del presupuesto participativo, esta es aún muy limitada desde el ámbito normativo. En ese sentido la norma ha establecido estas prácticas como iniciativa del presidente del Consejo en casos específicos.

En resumen, aunque aún no se han alcanzado las expectativas deseadas, en el contexto cubano se ha avanzado en los procesos de descentralización y la autonomía local, como formas mediante las cuales es posible alcanzar el desarrollo sostenible y equilibrado de los territorios. Los gobiernos locales empoderados con sus nuevas funciones, se han revalorizado para brindar servicios con calidad, eficiencia y eficacia a la población y fortalecer a la administración municipal en sus agendas más complejas. En la práctica recién se está saliendo del escenario más tradicional, que acotaba el accionar de los municipios como meros prestadores de servicios y obras públicas.

La descentralización y la autonomía han constituido componentes de un proceso más participativo el cual promueve una ciudadanía más proactiva en la toma de decisiones (Gutiérrez, 2020). En ese sentido se ha reconocido a la participación ciudadana como el tercer proceso de análisis.

Ese término comúnmente se ha utilizado para explicar la incidencia de los individuos o grupos sociales en procesos donde se resuelven cuestiones de interés público, en las cuales se interrelaciona el Estado y los ciudadanos para el progreso de la comunidad o de la sociedad en su conjunto.

Participar presupone como condición necesaria y en su forma pasiva, asistir o estar presente, pero además comprende en su forma activa: tomar parte, implicarse, intervenir, cooperar, intercambiar, debatir, refutar, aportar, acciones que conforman el compromiso que contrae el sujeto. En correspondencia con el concepto de gobernanza aportado por los autores en la realidad cubana, se ha considerado que la participación debe redireccionarse, para cambiar de las tradicionales y pasivas formas de manifestarse, hacia los procesos de cogestión, coproducción, corresponsabilidad, coinnovación y cocreación, los que tienen como colofón los procesos de gobernanza, donde el ciudadano siente suyo el destino del territorio.

La participación se aprende, se mejora a través de la educación y de los conocimientos adquiridos (Jiménez, Álvarez & Hidalgo, 2021). Desde esa perspectiva, a criterio de los autores se consideró que la participación ciudadana deberá estar condicionada en tres dimensiones: el saber participar, el querer participar y el poder participar. El saber, abarca el conocimiento de los mecanismos y herramientas que van a servir al ciudadano para poder participar; el querer, transita por los niveles de motivación de los ciudadanos a proyectarse de una manera activa y creativa en la búsqueda colegiada de soluciones; mientras que el poder, pasa por lo que se defina de manera colectiva se pueda ejecutar. Todas esas dimensiones de la participación se ven transversalizadas por la comunicación y la informatización.

Aunque se reconoció que se ha avanzado en materia de participación ciudadana, aún existe el predominio de una cultura de comportamiento en la población caracterizada por la pasividad en la espera de recursos y soluciones a los problemas que llegan desde “arriba”. En esa misma dirección debe señalarse que, a escala municipal, se careció de una política encaminada a estimular espacios de colaboración, cogestión, cocreación y coinnovación entre las diferentes formas socioeconómicas.

El cuarto proceso de análisis lo constituyó el fomento de la gestión del conocimiento y la innovación. Entendiéndose por gestión del conocimiento, la capacidad para identificar necesidades de conocimiento asociadas a problemas sociales y evaluarlas; buscar, producir, transferir, diseminar, aplicar conocimientos, tecnologías, que sirvan para atender esas necesidades sociales del más diverso carácter (Núñez, 2010, p. 19). Proceso de trascendental importancia para alcanzar esa función territorial que se promueve desde la descentralización, la autonomía y a la que se le incorpora, la participación ciudadana.

Las metas que el país se ha propuesto, plantearon un conjunto de desafíos de alta complejidad que solo podían asumirse movilizando todos los recursos disponibles en materia de capacidades de investigación-desarrollo, conocimiento avanzado, educación y potencial humano altamente calificado. Ello explica por qué la ciencia y la innovación constituyen un pilar de la política gubernamental (Díaz-Canel, 2021).

Los diálogos ciencia-gobierno han constituido un vehículo fundamental al que acude la política gubernamental para abordar problemas complejos del desarrollo, ello presupone el rol de la educación superior como un actor clave del desarrollo local del país, potenciado por la presencia de los Centros Universitarios Municipales (CUM).

La innovación en el nivel local se implementó al ampliar y facilitar a los ciudadanos el acceso a variables claves de la gobernanza como la información, la transparencia, las rendiciones de cuenta, empoderándolos con voz y con una participación efectiva en las diversas etapas del ciclo de gestión de las políticas públicas a escala territorial.

La voluntad política del gobierno cubano de conducir el desarrollo, empleando a fondo el conocimiento y los resultados de la investigación científica en todos los ámbitos, precisaron de un estudio de las potencialidades de los CUM para impactar en la sociedad. En virtud de ello las universidades cubanas y su rol en la gestión de gobierno para el desarrollo constituyen otro aspecto que mereció la atención en este punto.

Ha sido reconocido por el Estado y la propia academia que, aún resulta insuficiente la aplicación de la ciencia y la tecnología en la búsqueda creativa e innovadora de alternativas desde las potencialidades endógenas, señalando además que los diagnósticos estratégicos que se han desarrolllado carecen de una visión integrada, integral y sistémica por lo que adolecen de la debida profundidad.

Díaz-Canel, Núñez y Torres (2020) reconocieron que en esas mismas universidades existía mucha ciencia utilizable que no se implementaba ni generalizaba, mucho conocimiento experto insuficientemente aprovechado, conocimiento situado capaz de satisfacer las expectativas y demandas de los pobladores, teniendo en cuenta el contexto y las particularidades de los procesos en que se desarrollaban.

De manera concreta, Díaz-Canel y Fernández (2020) refirieron que el conocimiento valioso para un contexto puede no serlo tanto en otro; una tecnología que funcionó en un sitio estupendamente puede hacerlo de modo desastroso en otro. Las tradiciones locales, las vocaciones productivas, los tipos de suelo, los regímenes de lluvia, el conocimiento tácito acumulado, el peso específico de lo público y lo privado sobre los medios de producción, todo eso y mucho más, varían de un territorio a otro, lo que ha sido relevante para gestionar el potencial humano, seleccionar opciones tecnológicas y construir agendas de investigación.

La gestión gubernamental ha debido ser capaz de movilizar de forma permanente y de manera efectiva esas capacidades, articularlas, incentivarlas, coordinarlas en la solución de los más diversos problemas que el desarrollo plantea.

Otro aspecto significativo lo ha constituido la falta de evaluación y seguimiento a los impactos y transformaciones de la capacitación y de los posgrados; las tesinas de los diplomados para cuadros y reservas no pueden seguir siendo resultados engavetados, deben traducirse en instrumentos de trabajo cotidiano para los gobiernos locales. De igual manera, se ha debido revisar el estado de implementación de los trabajos de diploma que se han defendido en los Centros Universitarios y que esperan por ser aplicados.

En síntesis, se puede afirmar que las transformaciones políticas y socioeconómicas que se desarrollan en Cuba, deben ser transversalizadas no solo por nuevas corrientes en gobernación pública, sino por procesos de gobernanza donde la participación pública y la gestión del conocimiento y la innovación implican un aprendizaje continuo, en el que nuevos valores se irán impregnando a través de la práctica continuada.

CONCLUSIONES

La gobernanza como método para encarar los nuevos y grandes retos que la modernización de la gestión pública impone, se configura en esa dirección como una práctica de innovadoras formas compartidas de planificación y gestión de las dinámicas territoriales, respaldadas por multiplicidad de actores que comparten unos objetivos y conocen y asumen cuál debe ser su papel en su consecución.

El estudio de 48 conceptos de gobernanza permitió definir 49 variables, a partir de las que se concluye que, para el contexto cubano se requiere de una conceptualización más acorde con los aspectos que caracterizan las transformaciones que la dirección de la sociedad cubana experimenta.

Se corroboran además como variables claves para la efectiva implementación de la gobernanza en el contexto cubano a los procesos de descentralización, autonomía, participación ciudadana y el fomento de la gestión del conocimiento y la innovación.

Se reconoce la necesidad de que la administración pública local haga un uso efeciente de las competencias, funciones y responsabilidades que le han sido transferidas como premisa para alcanzar la revitalización de los municipios.

El impacto de las acciones de los gobiernos locales de cara a las demandas de los ciudadanos, precisa de mayores resultados y mayor inmediatez, para lo cual es imprescindible evolucionar y modernizarse y en ese sentido, la gobernanza se presenta como método idóneo para encarar los nuevos grandes retos territoriales.