INTRODUCCIÓN

Las prácticas comunicativas constituyen un tipo de práctica social. Mediante las de extensión universitaria, se comparten, con la comunidad y la sociedad, los resultados de su labor docente e investigativa, el acervo cultural general de la humanidad, y se integran coherentemente sus funciones fundamentales para contribuir al desarrollo humano. Esto presupone considerar las prácticas y las competencias comunicativas de los profesores, y las mediaciones que constriñen o habilitan las posibilidades de realización de procesos formativos dialógicos, participativos y horizontales.

Para el adecuado desarrollo de estos procesos, resulta esencial la reflexión autocrítica acerca del cumplimiento por parte de los profesores de sus tareas y funciones, y el análisis de la estrecha relación entre prácticas comunicativas/competencia comunicativa-desempeño/competencia profesional, desde una perspectiva interdisciplinar y holística.

La existencia de prácticas comunicativas transmisivas, de modelos comunicativos centrados en el contenido y en los efectos; y la visión reduccionista de la extensión universitaria predominante y la insuficiente preparación de los docentes con respecto a los referentes teórico-metodológicos de la comunicación y la pedagogía, constituyen aspectos que definen la situación de partida, de acuerdo con la cual se decidió fundamentar una propuesta teórico-metodológica y práctica para la aplicación de prácticas comunicativas de extensión universitaria fluidas y eficaces en profesores de ciencias médicas, y contribuir al perfeccionamiento de los procesos comunicativos y educativos universitarios.

El presente estudio responde a una perspectiva de extensión universitaria. En una misma investigación se consideró a los profesores de medicina, estomatología y enfermería, en espacios de prácticas formativas no circunscritos al tradicional (el aula), aspectos todos novedosos.

MÉTODOS

El estudio responde al paradigma interpretativo (Kuhn, 1962), aunque su principal resultado, la concepción teórico-metodológica propuesta, constituye factor esencial para transformar las prácticas comunicativas de los profesores de medicina, enfermería y estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana; y para perfeccionar los procesos formativos, en particular, los extensionistas.

Se emplearon, principalmente, técnicas cualitativas (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, 2014) para responder la pregunta general: ¿qué pautas teóricas, metodológicas y prácticas deben articularse en una propuesta para la aplicación de prácticas comunicativas de extensión universitaria fluidas y eficaces en profesores de ciencias médicas?, y para dar cumplimiento al objetivo general: fundamentar una propuesta teórica, metodológica y práctica para la aplicación de prácticas comunicativas de extensión universitaria fluidas y eficaces en profesores de ciencias médicas.

Fueron tres las premisas. La primera, destaca la necesidad de considerar la extensión universitaria, en tanto la esencia social del hombre y de la salud demanda la adopción de un enfoque integral biopsicosocial de la teoría y la práctica de las ciencias de la salud. La segunda expone la concepción de extensión como sistema de prácticas comunicativas dialógicas, dirigidas a compartir valores culturales e incorporarlos a la conducta de las personas. Mientras, la tercera resalta el papel del profesor, sustentado en prácticas comunicativas extensionistas en espacios formativos tradicionales, no tradicionales y potencialmente educativos, lo que implica identificar las mediaciones que constriñen o habilitan este proceso (Fernández, 2019a).

Se consideraron los aportes de la comunicación educativa, la sociología, la filosofía y la salud, que habitualmente se analizaron por separado, cuyas relaciones teórico-conceptuales y prácticas permitieron proponer el estudio de la categoría analítica principal interdisciplinar Prácticas Comunicativas de Extensión Universitaria del Profesor, definida como:

aquellas prácticas sociales de construcción, transmisión y asimilación de sentido, desarrolladas por los profesores en cumplimiento de sus tareas y funciones en escenarios formativos tradicionales, no tradicionales y con potencialidades educativas, en los cuales interactúan de modo concertado y consciente con los restantes implicados en los procesos educativos. Estas prácticas expresan el desarrollo de su competencia comunicativa; constituyen precondición para su formación, desarrollo y consolidación; y reproducen, en general, regularidades de sus condiciones de existencia, en tanto están sujetas a un conjunto de mediaciones (competencia comunicativa; experiencia pedagógica; cultura de la profesión; cultura de salud; cultura científica; condicionamientos territoriales e históricos, y relacionados con las esferas cognitivo-instrumental y motivacional-afectiva). (Fernández, 2019a, p. 4)

Para el estudio de la categoría se consideraron las dos dimensiones siguientes:

Prácticas comunicativas en la extensión universitaria.

Mediaciones presentes en las prácticas comunicativas de los profesores.

El método principal empleado resultó la Teoría Fundamentada (Pandit, 1996; Cuñat, 2015; Pariente, 2017; Strauss & Corbin, 2018). Otros métodos fueron: el inductivo-deductivo, el histórico-lógico, el de análisis-síntesis, y la investigación bibliográfica.

Mediante la investigación bibliográfica se triangularon los resultados de la sistematización de la teoría de varias ciencias y disciplinas; posteriormente, se hizo lo mismo con los resultados de la aplicación de las técnicas en el caso objeto de estudio, lo cual se contrastó con lo aportado por otras investigaciones (Rodríguez, 2009; Martínez & Interián, 2015; Del Pino, 2017). Se triangularon, además, los resultados de la labor empírica con el marco teórico y con las consideraciones del panel de expertos (técnica Delphi).

Las técnicas aplicadas (Fernández, 2019a) se relacionan a continuación:

Revisión bibliográfica: para la búsqueda, consulta y sistematización de fuentes bibliográficas escritas.

Entrevista en profundidad: a dieciséis profesores de las tres carreras consideradas, y a diez estudiantes de medicina y enfermería.

Entrevista grupal: tres encuentros con diez estudiantes de medicina y enfermería.

Grupos de discusión: siete encuentros (tres con 23 estudiantes de estomatología y medicina, y cuatro con 28 profesores de diez facultades, participantes en el curso de posgrado Comunicación, comunidad universitaria y trabajo educativo, impartido por este autor).

Técnica Delphi: a expertos en comunicación, pedagogía, extensión universitaria y educación médica superior, según la metodología establecida (Reguant & Torrado, 2016; López, 2018), cuyas opiniones validaron el conocimiento aportado por la investigación. Coeficiente de competencia: 0,9 (siete expertos) y 0,8 (dos expertos), de un máximo de 1,0. Valoración de la tendencia: 4 puntos de un máximo de 4, en todos los aspectos evaluados.

RESULTADOS

Los resultados de la investigación empírica indican el predominio en los profesores del paradigma biologicista y de tendencias propias de modelos comunicativos y educativos tradicionales. En general, su mirada se centra en la acción educativa dirigida al estudiante, y su acompañamiento a estos últimos se reduce al espacio de la clase; en el resto de los momentos del proceso docente-educativo, es limitado o nulo, fundamentalmente en los de carácter extensionista. Los profesores desconocen los referentes teóricos y metodológicos de la Extensión Universitaria, la Comunicación y la Pedagogía.

Por otra parte, resultan insuficientes entre quienes imparten docencia en las carreras de medicina, enfermería y estomatología, el desarrollo del diálogo, de la macrohabilidad de escuchar; su tolerancia ante criterios diferentes no antagónicos y su disposición para el intercambio amplio de ideas y la argumentación adecuada y oportuna de tareas.

Las cualidades más reiteradas, atribuidas por los estudiantes al profesor ideal, son: más empático, más comprensivo, tolerante, actitud flexible, afable, sociable, buen carácter, cariñoso, más amable, más dulce, y preocupado por sus criterios, inquietudes y diferencias individuales dentro y fuera del aula.

Funcionarios del sector de la salud, profesores y directivos académicos, han hecho referencia a la tríada docencia-investigación-asistencia, que sustituye la función extensionista por la asistencial. Predomina la concepción de extensión como unidad organizativa y se desconocen acciones extensionistas desarrolladas en los restantes procesos y unidades organizativas. Coexisten dos tendencias aparentemente contradictorias, pero complementarias: como actividades artísticas y literarias, y como tareas y responsabilidades ajenas a su razón de ser, con la asunción absoluta o casi absoluta de otras comunes a todos los procesos y funciones sustantivas universitarias.

En el sistema de actividades y acciones curriculares y extracurriculares, docentes y extradocentes, las actividades culturales, deportivas y recreativas sistemáticas son las más desfavorecidas.

Se aprecian algunas diferencias entre los profesores de las carreras de medicina, enfermería y estomatología. En el caso de los primeros, existe reconocimiento con respecto a su compromiso con la docencia y su profesión, no tanto con aspectos no relacionados directamente con el contenido de sus clases ni con la atención a los criterios y las preocupaciones de los estudiantes; manifestaciones de egocentrismo, autosuficiencia, tendencia médicocentrista y resistencia a la crítica. Solo los estudiantes de medicina manifestaron un fuerte reclamo afectivo con respecto a la relación con sus profesores.

En los docentes de enfermería se evidenció su actitud responsable, empática y «maternalista»; buena comunicación con los estudiantes, atención a las diferencias individuales y acompañamiento a sus alumnos en otros momentos del proceso educativo.

Los profesores de la carrera de estomatología demuestran, en general, elevada identificación con su profesión y su centenaria facultad; disciplina, organización, control del proceso docente-educativo y acompañamiento a los estudiantes en el proceso formativo.

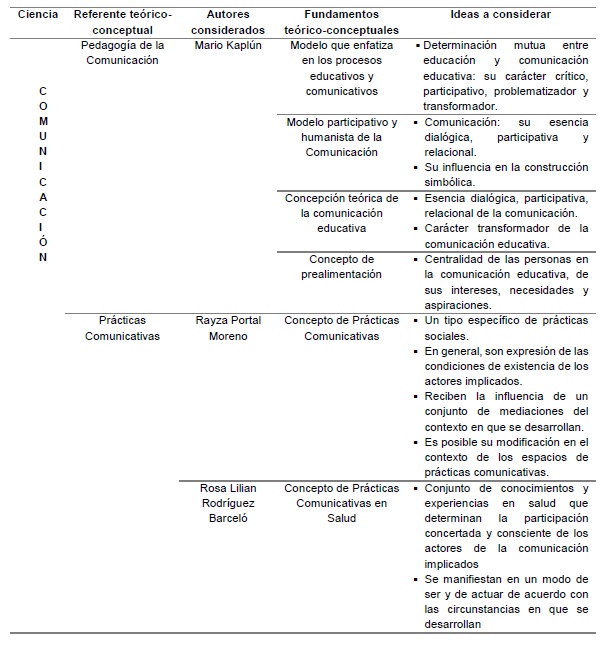

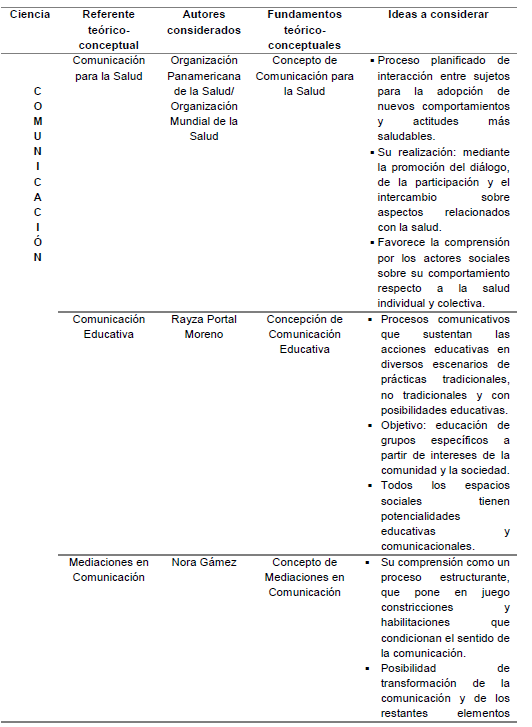

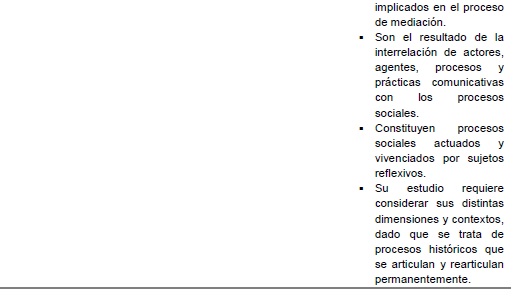

Como resultado del análisis de la situación descrita, se elaboró una concepción teórico-metodológica para la aplicación de prácticas comunicativas de extensión universitaria fluidas y eficaces de los profesores, conformada por dos dimensiones. La primera, teórico-conceptual, pone a dialogar a diferentes ciencias y disciplinas (Tablas 1, 2, 3, 4 y 5), cuyo resultado son los referentes y fundamentos teórico-conceptuales principales, que sustentan la propuesta. La segunda dimensión, metodológico-práctica, sugiere acciones y procedimientos para aplicar en las condiciones específicas de los espacios de prácticas educativas y comunicativas universitarios (Fernández, 2019a).

Tabla 1 Referentes y fundamentos teórico-conceptuales esenciales que sustentan el estudio y la propuesta. Comunicación (1)

Fuente: A partir de los cinco aspectos considerados por Del Pino (2017).

Tabla 2 Referentes y fundamentos teórico-conceptuales esenciales que sustentan el estudio y la propuesta. Comunicación (2)

Fuente: A partir de los cinco aspectos considerados por Del Pino (2017).

Tabla 3 Referentes y fundamentos teórico-conceptuales esenciales que sustentan el estudio y la propuesta. Educación

Fuente: A partir de los cinco aspectos considerados por Del Pino (2017).

Tabla 4 Referentes y fundamentos teórico-conceptuales esenciales que sustentan el estudio y la propuesta. Salud

Fuente: A partir de los cinco aspectos considerados por Del Pino (2017).

Tabla 5 Referentes y fundamentos teórico-conceptuales esenciales que sustentan el estudio y la propuesta. Ciencias Sociales

Fuente: A partir de los cinco aspectos considerados por Del Pino (2017).

La perspectiva teórica y el sistema de principios generales, procedimientos y acciones derivados del marco teórico de la investigación, tienen carácter flexible, interdisciplinar y holístico; por tanto, pueden adecuarse a condiciones y situaciones específicas de cada escenario formativo.

Los cinco principios generales se refieren, en esencia, a: 1. Enfoque biopsicosocial de la salud, por su carácter humanista, coherente con la esencia de las ciencias de la salud; 2. Carácter dialógico, participativo, crítico, problematizador, transformador y sentido estratégico de las prácticas comunicativas extensionistas; 3. Considerar la relación prácticas comunicativas/competencia comunicativa-desempeño/competencia profesional; 4. Vínculo comunicación-extensión universitaria-procesos socioculturales y simbólicos de los escenarios formativos; y 5. Las prácticas comunicativas, como prácticas sociales, demandan una mirada interdisciplinar, sistémica y holística, para la comprensión de la esencia de la comunicación y del sistema de prácticas comunicativas extensionistas.

El cumplimiento del principio de partir de la práctica, dialogar con la teoría y retornar a la práctica, ahora enriquecida, demanda, en correspondencia con la concepción teórica que sustenta la propuesta de la investigación, tanto el diálogo como la participación de los actores implicados, para lo cual se estructuró un sistema de acciones y objetivos a mediano y largo plazos, para garantizar la creatividad y la espontaneidad de las prácticas educativas y comunicativas universitarias: una propuesta de estrategia comunicativa de extensión universitaria, que toma en cuenta el diseño de estrategia de comunicación de Carlos Núñez (2003): referente, credo básico, horizonte de planeación, análisis de contexto, objetivos estratégicos, líneas de acción, ejes temáticos, sujetos, niveles y alcance.

Dado que se precisa sensibilizar a profesores, directivos y al resto de la comunidad universitaria con respecto a los objetivos a lograr, y garantizar a su vez las mejores condiciones posibles para la aplicación de la propuesta, se sugiere reiniciar la celebración de los concentrados metodológicos por la unidad organizativa extensionista de la universidad; además de desarrollar, entre otras, las acciones siguientes:

Curso introductorio para estudiantes de nuevo ingreso (4 horas), con los objetivos: 1. Explicar el papel de la comunicación en el desempeño de los profesionales de la Salud y 2. Argumentar la importancia de la extensión universitaria en la formación del futuro profesional de la salud.

Curso electivo para estudiantes de los años cuarto y quinto (o tercero y cuarto en el caso de estomatología; de acuerdo con las horas/clase previstas para cada año), cuyos objetivos generales son: 1. Analizar el proceso de la comunicación y su importancia en el desempeño de los profesionales de la salud y 2. Argumentar la necesidad de prácticas comunicativas fluidas y eficaces de los profesionales de la salud.

Curso de posgrado “Prácticas Comunicativas, comunidad universitaria y trabajo educativo” (128 horas), que responde a los objetivos generales siguientes: 1. Valorar los aportes de la Pedagogía de la Comunicación y de la Educación Popular a la reflexión crítica sobre las prácticas educativas en la educación superior; 2. Argumentar la importancia del empleo de referentes teóricos y metodológicos de la comunicación, la pedagogía, la extensión universitaria, las ciencias sociales y de la salud, para la aplicación de prácticas comunicativas extensionistas fluidas y eficaces de los profesores; y 3. Aplicar creadoramente los conocimientos básicos de Comunicación Educativa a los contextos de prácticas comunicativas específicos de los profesionales de la salud.

Constituyó un momento importante en el proceso sistemático, flexible e interdisciplinar, de elaboración de la concepción teórico-metodológica propuesta, su validación mediante un cuestionario sometido a la consideración de nueve expertos, quienes expusieron criterios muy favorables, mediante evaluaciones que oscilaron entre Muy Apropiado y Bastante apropiado, con predominio de la primera opción. En algunos casos, incluyeron opiniones, todas favorables, lo cual evidenció la relevancia y la pertinencia de la concepción teórico-metodológica propuesta y lo acertado de sus principios generales.

Los aspectos evaluados por los expertos fueron: 1. Los referentes y fundamentos teórico-conceptuales asumidos por la concepción; 2. Los procesos y acciones propuestos por la concepción para la aplicación de prácticas comunicativas de extensión universitaria fluidas y eficaces de los profesores; 3. El sistema de principios propuestos; 4. La validez de la concepción para la aplicación de prácticas comunicativas de extensión universitaria fluidas y eficaces de los profesores y para el perfeccionamiento de los procesos educativos extensionistas en general; 5. La validez de la concepción para contribuir al perfeccionamiento de los demás procesos educativos de la universidad; 6. La validez de la concepción para contribuir al desarrollo de la comunidad extrauniversitaria; y 7. La concepción considera las condiciones específicas de la comunidad universitaria para su posible aplicación.

DISCUSIÓN

Las prácticas comunicativas de los profesores son coherentes, en general, con una concepción educativa que enfatiza en los contenidos y en los efectos (Kaplún, 1984); y con una concepción comunicativa transmisiva, tradicional, verticalista. Los niveles de participación predominantes resultan el movilizativo y de consumo, y el de consulta, discusión y/o conciliación (Linares, Correa & Mora, 2003), que no favorecen el diálogo.

Centrar la mirada solamente en la acción educativa hacia el estudiante, implica el desconocimiento de la necesidad de que los profesores sean, a la vez, sujetos activos y objetos de la labor extensionista.

Las cualidades que los estudiantes reclaman de los docentes, tienden a establecer interacciones comunicativas más horizontales, con marcada presencia de la función afectivo-valorativa de la comunicación, por lo que la relación de los profesores con sus alumnos apunta a una representación más integral de los primeros, que difiere del prototipo tradicional hegemónico, propio de modelos comunicativos y educativos tradicionales, con los cuales los estudiantes conviven cotidianamente.

La importancia de la extensión universitaria para la formación integral de los futuros egresados se reconoce más en el discurso que en lo estructural, organizativo y práctico. La mención de la tríada docencia-investigación-asistencia, que excluye la extensión, es un ejemplo de lo expresado.

Para cumplir los objetivos educativos de la universidad y formar personas integrales en lo profesional, cultural y humano (Morin & Delgado, 2017), resulta esencial, entre otros aspectos, considerar la sistematicidad y el balance adecuado de las actividades culturales, deportivas y recreativas, por cuanto la guerra de símbolos desarrollada en la actualidad se manifiesta sistemática e intensamente en los terrenos cultural y comunicativo, los únicos donde los valores en realidad se internalizan, y se expresan estable y de modo coherente en la conducta humana.

Lo expresado con anterioridad evidencia limitaciones en la integración de las tres funciones sustantivas universitarias y de la comunicación universidad-sociedad, por cuanto la extensión significa compartir para desarrollar; compartir con la sociedad el conocimiento acumulado en los procesos docente y de investigación (Menéndez, 2017; Fernández, 2019a, 2019b).

Las prácticas comunicativas extensionistas, como práctica social, contribuyen a satisfacer necesidades sociales, y potencian el papel de la función afectivo-valorativa de la comunicación y su integración coherente con las funciones informativa y reguladora, requisito esencial para una comunicación eficaz y la integración coherente de las tres funciones sustantivas de la educación superior (Cáceres, 2018; Fernández, 2018, 2020).

Se denominan prácticas comunicativas fluidas y eficaces a aquellas prácticas sociales de construcción, transmisión y asimilación de sentido, mediante las cuales se articulan y complementan coherentemente las funciones informativa, reguladora y afectivo-valorativa de la comunicación (Fernández, 2019a, 2020). Lo expresado contribuye a coordinar acciones en función de beneficios comunes (Beherengaray, 2015).

En las prácticas comunicativas de los profesores, además de los factores mediantes, expuestos en el acápite anterior, pueden señalarse otros, como la voluntad estatal de potenciar la formación de profesionales integrales, la coexistencia en el contexto social de la influencia del modelo de elevada centralización, adoptado desde la década de los años 70 del pasado siglo, en las identidades subjetivas y en el conocimiento práctico de los profesores, y los cambios socioculturales y económicos de los últimos años, que demandan el desarrollo de procesos comunicativos dialógicos y participativos (Portal, Garcés & Pedroso, 2017).

Las diferencias entre los profesores de las tres carreras responden, entre otros factores mediantes, a representaciones socioculturales aún hegemónicas acerca de los profesores y los profesionales de la salud, y aunque los señalamientos son más recurrentes en el caso de quienes imparten docencia en medicina, de un modo u otro y en mayor o menor medida, los de enfermería y estomatología no son ajenos a los aspectos expuestos en este artículo.

La denominada actitud «maternalista», atribuida a los profesores de enfermería, implica una comunicación verticalista, aunque más cercana a los estudiantes y no limitada al espacio de la clase. Por su parte, los profesores de la carrera de estomatología, debieron enfrentarse hace pocos años a nuevas experiencias en nuevos escenarios; ello contribuye a explicar posiciones dicotómicas con respecto a sus comportamientos habituales, a diferencia de los de medicina y enfermería. Los aspectos señalados en el estudio los sitúan en una posición intermedia entre ambos.

CONCLUSIONES

La concepción teórico-conceptual y metodológico-práctica permitió un acercamiento crítico, sistémico, interdisciplinar y holístico a las prácticas comunicativas de extensión universitaria de los profesores, a partir del diálogo entre diferentes ciencias y disciplinas. La perspectiva teórica y el sistema de principios, así como los procedimientos y las acciones derivados de la dimensión teórico-conceptual, constituyen un cuerpo orientador y flexible, capaz de adecuarse y de responder a las condiciones específicas de los espacios de prácticas formativas, a partir del cual se definió la categoría Prácticas Comunicativas de Extensión Universitaria del Profesor.

En las prácticas comunicativas extensionistas median factores como las construcciones socioculturales tradicionales del profesor y el paradigma biologicista de la salud, predominantes aún, que dejan su impronta en el conocimiento práctico y en las identidades subjetivas, no solo de los profesores; y se manifiestan más allá de los espacios de prácticas comunicativas y educativas extensionistas, por lo que requieren, para su estudio, de evitar visiones fragmentadas, al desconocer los vasos comunicantes existentes entre ellos, para lo cual resulta de utilidad la concepción propuesta.

Las prácticas comunicativas de extensión universitaria de los profesores reproducen predominantemente una concepción educativa que enfatiza en el contenido y en los efectos, y una visión de la comunicación fundamentalmente transmisiva, tradicional, verticalista. Los niveles de participación más recurrentes son el movilizativo y de consumo, y el de consulta, discusión y/o conciliación. A ello se une el desconocimiento por los profesores de los referentes teóricos y metodológicos de la extensión.

Se aprecian algunas diferencias entre los profesores de medicina, enfermería y estomatología; aunque, en general, los profesores de las tres carreras no están ajenos a los señalamientos expuestos en el acápite correspondiente al análisis de los resultados.

La propuesta teórico-metodológica elaborada resulta de utilidad para contribuir a avanzar hacia transformaciones favorables a los procesos educativos universitarios. Fue evaluada por un panel de expertos, el cual resaltó su relevancia y pertinencia, y lo acertado de sus principios generales.