Introducción

La enfermería es una disciplina profesional que abarca cuidados autónomos, que se ofrecen a las personas, las familias y los grupos poblacionales, enfermos o sanos, en los que se incluyen la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la atención a las personas con discapacidad, y los cuidados paliativos y terminales.1

Los enfermeros y licenciados en enfermería cumplen diferentes funciones dentro del equipo de salud: asistenciales, administrativas, docentes e investigativas. El desarrollo profesional se divide en dos áreas: la clínica, donde se evalúan y estudian las habilidades profesionales para adaptar un método de estudio; y la docente, donde se preparan y actualizan constantemente técnicas científicas para brindar a los enfermeros la superación profesional.2

Las funciones del personal de enfermería en Cuba exigen que invista una alta capacidad resolutiva, apoyada en una profunda preparación científica y humana. Por tal razón, el proceso de formación no puede limitarse al pregrado y tiene que continuar durante el posgrado, en el cual, uno de sus subsistemas, la superación profesional, desempeña un papel esencial.3

Hatim (citado por Ramírez y otros)4 en 2007 plantea que la superación profesional es una modalidad que se “refiere a un sistema de actividades de aprendizaje y consolidación profesional como expresión de la creación intelectual”. Está controlada institucionalmente y dirigida a los profesionales graduados. Como formas de esta modalidad pueden considerarse: cursos, talleres, entrenamientos, seminarios de posgrado, conferencias de especialidad, debate científico, diplomados y estudios supervisados por profesionales de alta capacitación.4

La educación de posgrado resulta un proceso pedagógico complejo que va dirigido a los egresados de la educación superior activos laboralmente con vistas a elevar sus conocimientos ligados a la actividad laboral.5

En Cuba estas formas de superación permanente de los profesionales universitarios de enfermería asumen toda variante de superación profesional y formación académica diseñada a tal efecto, lo que ha permitido elevar el nivel de preparación y transitar hacia la consolidación de la enfermería como ciencia.6

Las universidades médicas en el país, en correspondencia con las demandas sociales de los servicios de salud, se encuentran enfrascadas en una revisión profunda de los programas de formación y superación de los profesionales. En este contexto, la calidad en la formación de los enfermeros ha sido preocupación de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).7 En relación con esto, Barco y otros8 consideran que el carácter permanente de la educación de posgrado está dado por la imperiosa necesidad de profundizar en los conocimientos que actualmente se convierten en obsoletos con mucha rapidez. Otros autores lo estiman como un proceso complejo de sistematización de los conocimientos ligados a la actividad laboral.9

A nivel mundial existen 28 millones de enfermeros laboralmente activos, de los cuales 8,4 millones se desempeñan en la región de Las Américas y El Caribe. Cuba cuenta con 85 000 profesionales de este perfil, por lo que constituye cerca de 6000 la fuerza laboral de la provincia Camagüey. Por su parte, el nivel de superación medido por licenciados indica que a nivel de país se encuentra al 75,3 %; mientras, a instancia provincial, al 64,3 %; y de Hospital, al 62,1 %. Esto constituye un problema general, y particularmente institucional, al que se le debe brindar interés, debido al impacto negativo que genera en la atención de excelencia.3,7,8,9

Teniendo en cuenta la problemática que enmarca el tema, se convierte en motivación para desarrollar el presente estudio, donde se propuso caracterizar el proceso de superación profesional en el personal de enfermería del Hospital Pediátrico Docente Provincial “Dr. Eduardo Agramonte Piña” de Camagüey.

Métodos

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y trasversal entre enero y junio de 2022 al personal de enfermería del Hospital Pediátrico Docente Provincial “Dr. Eduardo Agramonte Piña” de Camagüey.

El universo de estudio estuvo constituido por los 275 profesionales de enfermería, de los cuales quedó conformada una muestra definitiva de 272 trabajadores, que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión de la investigación:

Criterios de inclusión: personal de enfermería con título de Enfermero(a) Profesional, que formara parte de la plantilla de la institución, según el Departamento de Recursos Humanos, y se encontraba presente en el momento del estudio y con disposición de participar.

Criterios de exclusión: personal ausente durante la investigación o que no estuvo de acuerdo con participar.

Las variables estudiadas incluyeron: grupo de edades y sexo, años de experiencia profesional, categoría docente, actividades de superación de posgrado, vinculación a la docencia y participación en los tipos de actividades científicas a los distintos niveles.

Los datos se obtuvieron de una encuesta aplicada al personal, que constituyó el registro primario de información; mientras, para el secundario se utilizó el registro de personal de la institución. Posteriormente, estos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 26.0 en computadora Pentium V.

Para el análisis de los datos se emplearon números y porcentajes como medidas de resumen. Los resultados se presentaron en una tabla y varios gráficos. El estudio se aprobó por el Comité de Ética del hospital y la confidencialidad de los datos se mantuvo mediante la codificación de las variables, accesibles únicamente para los investigadores. La información obtenida no se empleó para fines ajenos a la investigación.

Resultados

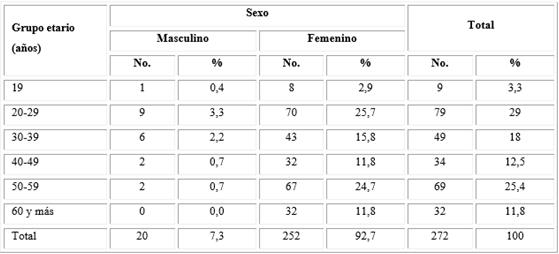

En la tabla se observa un predominio de los profesionales en el grupo de edades entre 20 y 29 años, seguido por 50-59, y 30-39. En relación con el sexo, el femenino fue el más identificado con el 92,7 % sobre un 7,3 % del sexo masculino.

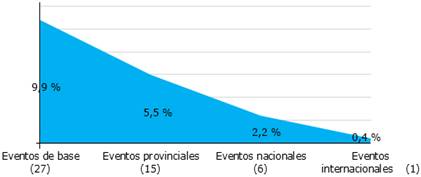

En cuanto a los años de experiencia profesional, la figura 1 muestra que el 25 % del personal de enfermería se ubicó en el período de menos de 5 años, seguido por el grupo entre 5 y 9 años, y entre 15 y 19.

Fuente: Encuesta.

Fuente: Encuesta.Fig. 1 Distribución del total de enfermeros según los años de experiencia profesional.

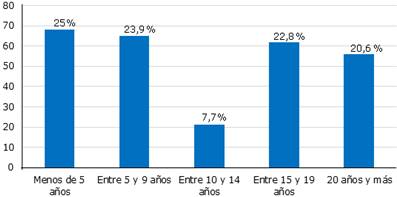

En la figura 2 se realiza la distribución del personal de enfermería según categorías de pregrado hasta la titulación universitaria, donde se observa la mayor frecuencia en la licenciatura, seguida en orden de frecuencia por los técnicos básicos.

Fuente: Encuesta.

Fuente: Encuesta.Fig. 2 Distribución del total de enfermeros según categorías de pregrado hasta la licenciatura.

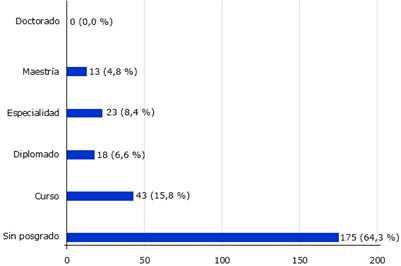

Al analizar la distribución de las actividades de superación de posgrado (Fig. 3) se observa que 175 enfermeros se encontraban sin preparación de posgrado, seguidos por una minoría en cursos de entrenamientos y con especialidad.

Fuente: Encuesta.

Fuente: Encuesta.Fig. 3 Distribución del personal de enfermería según las actividades de superación de pregrado.

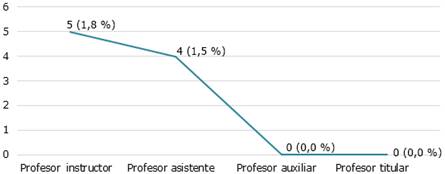

En la figura 4 se observa que solo el 1,8 % de los profesionales tenía categoría docente de instructor y 1,5 % de asistente. No existieron otras categorías en la institución; tampoco ningún profesional contaba con categoría de investigador.

Fuente: Encuesta.

Fuente: Encuesta.Fig. 4 Distribución del total de profesionales de enfermería vinculados a la docencia.

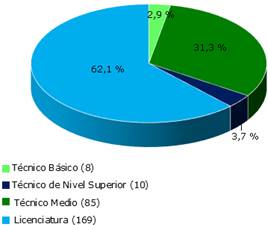

En relación con la asistencia a actividades científicas a los distintos niveles (Fig. 5) existió predominio de la participación en los eventos de base, seguida por los provinciales y nacionales. Solo hubo un profesional en evento internacional.

Discusión

Elevar la competencia profesional para obrar y transformar consecuentemente la realidad en bien del ser humano, cobra una mayor magnitud en un sector tan importante como el de la salud, por lo que estas aspiraciones se convierten en un componente clave de los sistemas de salud para poder asegurar su calidad, eficiencia y pertinencia.

En el presente estudio predominó el sexo femenino, lo que concordó con lo obtenido por Medina y otros.10 Sin embargo, en cuanto al grupo de edades se hicieron más notorias las comprendidas entre 40 y 49 años, similar a lo recogido por Cadena y otros.11

Al analizar los años de experiencia profesional, se encontró que la mayoría se ubicaba en el período de menos de 5 años, lo que, a criterio de los autores está en relación directa con las características demográficas descritas anteriormente en la muestra con predominio de las edades tempranas. En este aspecto existen coincidencias con otros autores nacionales e internacionales.10,12

No obstante, resultan importante los años de experiencia, ya que deben ir acompañados de una incorporación sistemática de los conocimientos. Para una adecuada gestión del cuidado, es necesario que los profesionales de enfermería se encuentren actualizados en el conocimiento del contexto, la calidad del cuidado y los procedimientos.13

En el estudio prevaleció el personal con título de licenciado, hallazgo que coincide con lo descrito por González y otros14 y Cadena y otros,11 quienes determinaron estadísticamente que el personal de enfermería con estudios de licenciatura le otorgaba mayor importancia a la capacitación mediante la educación continua. A diferencia de lo anterior, Hernández y otros15 reportaron que las enfermeras de nivel técnico predominaban en la asistencia a cursos de educación continua; también en su estudio observaron que la categoría laboral que prevalecía en la asistencia a capacitación era la de las enfermeras generales con un 57 %. Estos datos resultan semejantes a lo arrojado en esta investigación, a pesar de que la mayor parte de los profesionales se encontraban sin actividades de superación, y los cursos de entrenamientos fueron la actividad más reflejada por los enfermeros del nivel básico. Estos resultados difieren de los hallados por Alba y otros,16 quienes reportan que el 42,1 % de la muestra había sido capacitada y de estos el 20,6 % tomó cursos sobre métodos de enfermería, aplicación de teorías, modelos y conceptos, por lo que resultaron muy distantes del 100 % de la muestra capacitada reportada por Hanco.17

El hecho de que solo una minoría se encuentre realizando un posgrado o maestría, constituye un resultado poco alentador. En este sentido, estudios similares reportan cifras muy superiores, tanto en la formación como en la capacitación.11,16,18

De los profesionales en estudio solo algunos tienen la categoría docente de profesor instructor, distinto a lo informado por Zubizarreta y otros,19 quienes también en 2020 realizaron un análisis de la educación de posgrado en enfermería, donde especificaron que a partir de 1991 se adoptó la política de Educación Permanente, sustentada en la reorientación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se tuvo en cuenta la identificación de problemas y necesidades en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, fundamentalmente a través de la evaluación de competencia y desempeño pedagógico profesional, y se identificaron cuáles eran las verdaderas necesidades de aprendizaje que se requerían el diseño y la aplicación de procesos de intervención educativos en el propio puesto de trabajo o fuera de él, enfocados hacia una transformación cualitativa de los conocimientos, las habilidades y los valores. Lo anterior tuvo el fin de elevar la calidad y efectividad del trabajo, proceso guía para el desarrollo y la consolidación de las formas no académicas tradicionales de posgrado, superación profesional y de otras formas comunes a todos los recursos humanos de enfermería.

En relación con la participación en actividades científicas a los distintos niveles, predominó la participación a nivel de base, seguida por los eventos provinciales y nacionales.

Investigaciones precedentes sugieren nuevas acciones que dinamicen la superación de los profesionales de enfermería y que, desde las perspectivas de su desarrollo, eleven la calidad de la atención integral al paciente.20 Debido a que no se encontró correlación entre la capacitación y el desempeño laboral, los resultados no fueron congruentes con los planteados por González y otros,14 los cuales afirmaron que existía relación significativa entre los factores personales, profesionales y las orientaciones motivacionales, y la participación en educación continua.

La superación debe ocuparse de generar propuestas que resuelvan las necesidades manifiestas de profesionales que deben integrar en su labor cotidiana las funciones gerencial, asistencial, docente e investigativa con una fuerte orientación epidemiológica y social, en aras de consolidar la producción social de salud y la cobertura sanitaria universal.

Se concluye que la superación del personal de enfermería del Hospital Pediátrico Docente Provincial “Dr. Eduardo Agramonte Piña” de Camagüey se encuentra por debajo del nivel que exige nuestro Ministerio de Salud Pública, por lo que se considera necesario realizar un estudio sobre las causas que la limitan, para diseñar un programa de superación acorde con las características individuales de cada profesional, y dar a conocer los resultados a través de una intervención educativa una vez aplicado el programa de capacitación.

El estudio se limitó a realizar un diagnóstico inicial para luego profundizar en las causas, y diseñar una estrategia educativa de superación en temas propios de la especialidad y del aporte científico, para alcanzar el nivel de idoneidad deseado puesto de manifiesto en la atención de excelencia.